Effetto Albedo, Il cuore oltre la linea

«Non nascondo di averli guardati all’inizio con un certo scetticismo, sembravano l’ennesimo gruppo di amatori presi bene, tutti powder e GoPro. Poi le cose si sono fatte più chiare: questa è gente che scia un sacco e scia pure bene. Per sciare bene intendo dire la capacità di sapere scegliere le linee, andando a posare i propri sci e le proprie split in montagne poco o per nulla frequentate e su neve spesso più bella di quella che trovano gli altri. Insomma, ho dovuto ammettere a me stesso che la mia disistima altro non era che una malcelata forma di invidia e ammirazione. Probabilmente perché in montagna viene più facile storcere il naso che battere le mani. Nel frattempo loro continuavano a martellare una linea dopo l’altra, spesso su cime dai nomi sconosciuti e tuttavia dietro l’angolo, situate tra l’alto Piemonte e la Val d’Aosta: postacci in cui solo chi aveva voglia di fare fatica andava a infilarsi. E già questo spezzava una lancia a loro favore, perché se nel variopinto mondo dei social network ci sono quelli che parlano e quelli che camminano, con le loro uscite esplorative stavano dimostrando di appartenere alla seconda categoria». Scrive così Federico Ravassard su Skialper 128 di febbraio-marzo a proposito dei ragazzi di Effetto Albedo.

A Flavio, Paolo, Francesco e Stefano basta alzare lo sguardo alla ricerca di una linea inusuale da percorrere con split e sci, magari dietro a casa, dove nessuno - o al massimo pochissimi - sono passati. Perché è sufficiente un po' di fantasia per trovare l'avventura dietro casa. Così tra il fare un'intervista alla scrivania e andare a ravanare su qualche versante poco battuto... Federico si è trovato a partire alle 4.30 di mattina per battagliare con gli aghi di larice e raggiungere il versante Sud del Monte Berrio, in Valpelline, Valle d'Aosta. L'articolo e le foto sono su Skialper 128 di febbraio-marzo.

Ma perché Effetto Albedo poi? L'Albedo è il potere riflettente di una superficie nei confronti della luce. E, guarda caso, nella neve l’albedo massima è quella che caratterizza la polvere, la stessa che tutti gli sciatori - specialmente loro - vanno bramando!

Curve vista mare con il CAI Savona

Curve vista mare. Un nome suggestivo per un fine settimana sulla neve, una no-stop di skialp sulle Alpi Marittime. È la curiosa proposta del CAI di Savona che da venerdì prossimo, 7 febbraio, a domenica propone un weekend diverso. Pellate serali ‘vista mare e tramonto’, proiezioni di film tra neve e mare ambientati in Norvegia. E naturalmente pellate e ripellate. La base sarà il rifugio Savona, nei pressi di Garessio, nel Cuneese, e le escursioni, nella giornata di venerdì, sabato e domenica prevedono dislivelli tra i 1.000 e 1.200 metri e difficoltà MS-BS. Sabato e domenica il rifugio sarà aperto a tutti i visitatori di passaggio con la possibilità di consumare un tè e un dolce. Costo totale dei tre giorni con due notti al rifugio, due colazioni, cena al ristorante, cena al rifugio, due paste di gruppo, 55 euro. Per info: www.caisavona.it- tel. 019 854489

Il 29 febbraio lo Snow Leopard Day a Spiazzi di Gromo

Speedup per il leopardo delle nevi. Questo il motto che sabato 29 febbraio risuonerà in Germania, Austria, Italia, USA, Polonia, Bulgaria, Norvegia, Slovenia e Slovacchia e che spingerà tutti gli appassionati di scialpinismo a munirsi di pelli e partire. In Francia e in Svizzera l’evento si terrà invece domenica primo marzo, mentre in Grecia si dovrà attendere ancora una settimana (8 e 9 marzo).

Con lo Snow Leopard Day Dynafit chiama a raccolta gli appassionati di scialpinismo – non importa se professionisti o principianti – per percorrere metri di dislivello su tracciati prestabiliti. Alla fine della giornata, ogni metro di dislivello percorso verrà commutato in una donazione di un centesimo di euro. E per quest’anno Dynafit ha pensato a un’importante novità per stimolare ancor di più lo spirito di tutti i partecipanti: chi percorrerà più metri di dislivello riceverà un premio speciale firmato Dynafit. Insomma, un motivo in più per impegnarsi. Anche chi non possiede la propria attrezzatura da scialpinismo potrà aiutare il leopardo delle nevi. Durante la manifestazione sarà infatti possibile usufruire gratuitamente dell’attrezzatura Dynafit e provare sci e scarponi ed alcune novità 2020/21 in anteprima assoluta. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Snow Leopard Trust, organizzazione no profit che collabora strettamente con DYNAFIT da molti anni.

Lo Snow Leopard Day 2020 si terrà il 29 febbraio (se non altrimenti specificato) nelle seguenti location:

BULGARIA – Vitosha

GERMANIA – Kiefersfelden/Kufstein, Kaiserlift

FRANCIA – Val Thorens – 01.03.20

GRECIA – Metsovo - Lakmos - Valia Calda – 08./09.03.20

ITALIA – Spiazzi di Gromo (BG)

NORVEGIA – Voss

AUSTRIA – Puchberg am Schneeberg

POLONIA – Beskidy, Zawoja Mosorny Gron

SVIZZERA – St. Antönien, Prättigau – 01.03.20

SLOVACCHIA – Malá Fatra – 29.02.20 Sučianska Dolina / 01.03.20 Trusalová

SLOVENIA – Dom na Zelenici

USA – Aspen, Elk Mountains Colorado

Maggiori informazioni relative allo Snow Leopard Day, alle location e all’organizzazione sono disponibili al sito: https://www.dynafit.com/de-de/snow-leopard-day-2019

La Snow Leopard Trust:

Dal 1981 l’organizzazione Snow Leopard Trust, con sede a Seattle, si impegna nella protezione degli esemplari del leopardo delle nevi e nel portare avanti ricerche sulla specie di questo felino, minacciato di estinzione. L’habitat del leopardo delle nevi si sta riducendo sempre più. I ricercatori hanno stimato che a oggi ci siano solo 3.500 esemplari in cattività. Bracconaggio, cambiamenti climatici e la notevole riduzione dell’habitat rappresentano una minaccia sempre più grande per questo esemplare. L’organizzazione ha dato vita a progetti in Cina, India, Kirghizistan, Mongolia e Pakistan per studiare il leopardo delle nevi e, in collaborazione con la popolazione delle regioni montane, sta cercando di ripristinare e rafforzare il suo habitat. DYNAFIT, che si identifica con questo aggraziato felino, come partner dell'associazione persegue l’obiettivo di tutelarlo. La pluriennale collaborazione con la Snow Leopard Trust fa parte dell’impegno CSR di DYNAFIT che il brand amplia di anno in anno.

In arrivo Skialper 128 di febbraio-marzo

Abbiamo voluto legare le storie di Skialper 128 di febbraio-marzo con il filo rosso dell’underdog, del non pronosticato, dell’inaspettato. Che poi, spesso, è proprio davanti al nostro naso anche se non ce ne accorgiamo e ci sciroppiamo migliaia di chilometri alla ricerca dell’erba voglio. Ci sono luoghi o persone di cui si parla poco o meno, che non hanno i favori del pronostico ma, proprio come i migliori underdog ai Giochi olimpici, vincono. Sono vere e proprie sorprese. 192 pagine ricche di storie e persone. Da leggere con calma. Skialper 128 sarà in edicola a partire dal 5 febbraio ed è prenotabile anche nell’edicola digitale di Skialper.

ARNAUD COTTET, LO SCI IN PUNTA DI PIEDI - Arnaud Cottet è un personaggio poliedrico, dalla tecnica sciistica invidiabile, con doti di documentarista, regista, giudice olimpico… Qualche anno fa ha deciso di prendere un’auto e andare a sciare in Afghanistan, prima lo aveva fatto in Iran. Partendo da casa sua, in Svizzera. Ha fatto cose che voi umani con naturalezza e leggerezza. La stessa con la quale il suo obiettivo ha raccontato i viaggi nei film che ha prodotto, assolutamente da vedere. Un’ampia intervista per scoprire il suo approccio alla montagna e allo sci, gli aneddoti di una vita da giramondo e il suo ultimo progetto.

SEI PERSONAGGI SOTTO TRACCIA – Sono giusto sei. Magari meno conosciuti, magari non così mainstream e social addicted. Ma hanno sciato pareti e canali più che degni di nota, si sono inventati traversate epiche o semplicemente, come scrive Andrea Bormida, «Accecati dal tamtam mediatico di mountain addicted che bramano di far conoscere imprese o quanto sono fortunati a vivere il sogno dello sci domenicale ai loro colleghi d’ufficio della settimana, spesso ci si dimentica che le fiamme più forti e durature bruciano in disparte o quasi». Sono le fiamme di Andrea Schenone, Christian Botta, Giovanni Rovedatti, Maurizio Agazzi, Michael Sinn e Diego Filosi.

ERIC DELLE MONTAGNE - Non è certamente la classica Guida alpina che è nata tra i monti e ha seguito le orme dei padri Eric Girardini, che esercita principalmente tra le Pale di San Martino, dove ci ha portato a inizio gennaio. Ma un personaggio di quelli con cui potresti tirare notte fonda davanti a un camino perché ha un vissuto davvero ricco, anche lontano dalle montagne, che però rappresentano un punto fermo della sua esperienza, soprattutto le sue amate Pale di San Martino, dove ha sciato praticamente in ogni canale. Un avvincente racconto… dal Messico a San Martino di Castrozza.

PINDO, LA NEVE PRIMA DELLO SCI - La catena del Pindo si estende dal Sud dell'Albania al Nord del Peloponneso per circa 180 chilometri. E d’inverno nevica… anche tanto. Per sfatare i luoghi comuni della Grecia tutta mare, isole, ouzo e tzatziki Umberto Isman si è avventurato tra pini loricati, piccole stazioni sciistiche molto caratteristiche, monasteri ortodossi quasi deserti e paesini silenziosi.

SKIALP GRAN SAN BERNARDO - Trenta itinerari censiti e mappati, a volte anche con un video realizzato con il drone, un avveniristico bivacco per gli skialper, discese freeride, un pullmino per rientrare al punto di partenza e delizie gastronomiche a chilometro zero: siamo stati nel comprensorio per lo scialpinismo che sta sorgendo tra Italia e Svizzera. Nella Valle del Gran San Bernardo, a Saint-Rhemy-en-Bosses, e nella vicina valle di Bagnes, in Svizzera, grazie al fondo europeo Interreg hanno gli scialpinisti nel cuore e noi abbiamo provato in anteprima itinerari e servizi di questa destinazione a misura di skialp.

OSPITE IN CASA MIA - Pietro Lamaro è originario del Centro Italia, ma è emigrato al Nord, tra le Dolomiti, per dare sfogo alla sua passione per lo sci e la montagna. Eppure proprio dietro casa ci sono montagne che per certi aspetti hanno poco da invidiare alle Alpi… Ecco così che decide di partire per provare la traversata della Majella da Sud a Nord, dalla stazione di Palena a Pennapiedimonte: 15 vette lungo 40 chilometri di altopiano. Non si tratta esclusivamente di una traversata di qualche giorno, come fosse un’alta via, l’obbiettivo è quello di combinare una bellissima avventura itinerante in tenda alle tipiche discese in firn che offrono i valloni esposti a Ovest, in gergo chiamati rave.

EFFETTO ALBEDO, IL CUORE OLTRE LA LINEA - Flavio, Paolo, Francesco e Stefano. Quattro ragazzi, quattro sciatori e splitboarder alla ricerca di montagne e discese poco o per nulla frequentate ma dietro l’angolo. Con lo spirito dei veri amatori, quelli che si lasciano sempre trasportare dalla passione. Siamo usciti anche noi con loro, proprio su una linea sconosciuta e dal difficile accesso…

IL CIELO IN UNA STANZA - Oltre 1.200 tiri di corda chiodati, un centinaio di salite inedite in solitaria, un progetto per collegare tutte le Alpi Biellesi a fil di cresta sci ai piedi: Roberto Munarin ha sempre pestato rocce, neve, ghiaccio e terra fra gli stessi punti GPS, quelli delle Alpi Pennine del Biellese, ma non ha finito ancora di esplorare.

ESTEFANIA TROGUET - Due ottomila, Nanga Parbat e Manaslu, in un anno. La ventisettenne andorrana ha deciso di fare sul serio. Ma, anche a ottomila metri, non rinuncia mai al rossetto sulle labbra.

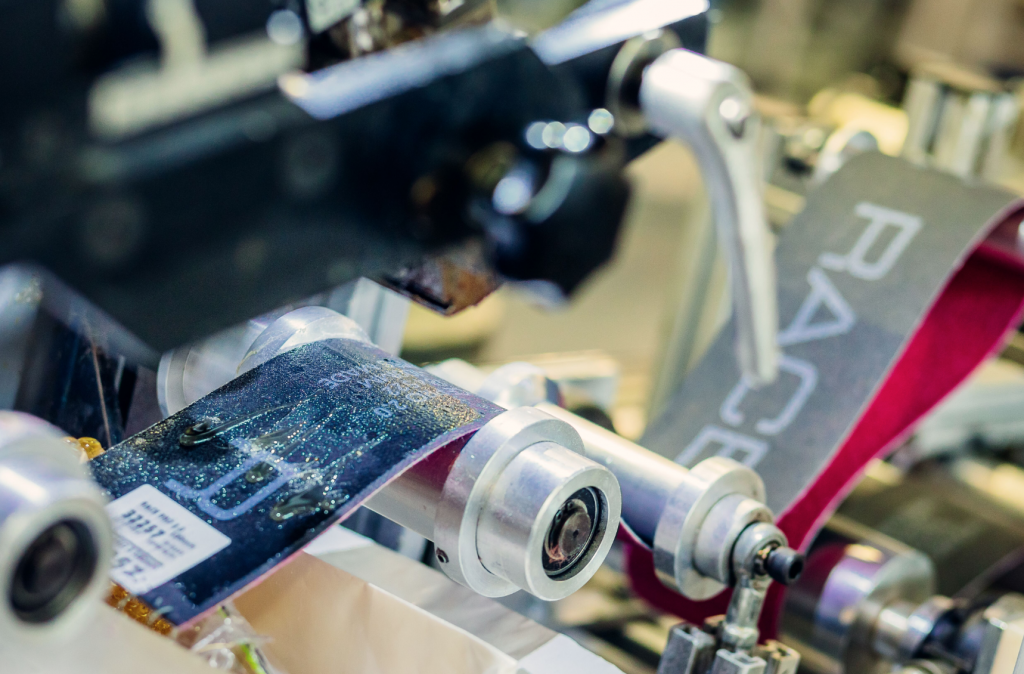

POMOCA - Ovvero, PO (peau) - MO (mohair) - CA (caoutchoutée). Il marchio svizzero è leader nella produzione delle tessilfoca. Siamo stati in azienda a vedere come nascono le pelli.

ANTEPRIMA 2021 - Lo scarpone G5 Evo di La Sportiva utilizzato da Tamara Lunger sui Gasherbrum, ma anche i nuovi scarponi da skialp, sempre di La Sportiva, Vega, oppure gli Scarpa F1 LT, i nuovi sci Ski Trab Ortles, Stelvio e Gavia e i primi attacchi ATK Bindings con base del puntale in carbonio.

MUST HAVE - La consueta rubrica con abbigliamento e attrezzattura che non può mancare nell’armadio del vero skialper. In questo numero abbiamo inserito anche qualche anteprima 2021 e le foto sono state scattate nel delizioso borgo di Chiappera, in Val Maira. Ventuno pagine da non perdere.

SKI LOCAL - Negli ultimi dieci anni gli stili di vita sono stati trasformati dall’esigenza di inquinare meno. Lo skialp può diventare più verde? Forse sì, ripensando l’idea di trasferta e utilizzando la bici o la ebike come mezzo di avvicinamento. Richiede impegno e volontà, ma regala tante sorprese.

PORTFOLIO - Un fiocco di neve formato da nudi, il fascino delle Alpi Orobie, al centro del film Le Traversiadi, ma anche le foto del museo della fotografia di montagna Lumen, gli scatti del fotografo Bruno Long e un’insolita falesia di Céüse in chiave scialpinistica nelle pagine dedicate al portfolio.

Sono Eyda e non cambio

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124. SE VUOI RICEVERE TUTTI GLI ARTICOLI DI SKIALPER NELLA TUA CASELLA DELLA POSTA, ABBONATI.

Destinazione Gap, a Montmaur, il buen retiro di Matteo Eydallin. Lì, in mezzo al verde, con due cavalli, un mulo, una pecora, due cani. E la fidanzata. Che è veterinaria. La sua vacanza. Per uno che detesta la folla, difficile immaginarlo in spiaggia ad agosto. In fondo c’è tutto quello che serve: strade giuste per pedalare, con la corsia dedicata ai ciclisti, e soprattutto la falesia di Céüse.

Cinque Mezzalama, vuol dire che sei stato al vertice per oltre dieci anni. Qual è il segreto?

«Ho sempre cercato di fare quello che mi piaceva nella fase della preparazione. Non mi sono mai imposto troppe regole: al mattino esco in bici perché mi piace pedalare con gli amici, nel pomeriggio cammino quasi un’ora per arrivare ad arrampicare e lì poi mi concentro sui miei progetti. Non sto troppo a pensare: devo fare tot metri di dislivello, altrimenti rimango indietro, ma li metto insieme come voglio io. Forse è un auto-inganno, per farmi piacere le cose. Forse chissà, allenandomi di più avrei vinto di più, ma sarei rimasto competitivo per meno tempo. Non lo so e non mi interessa: per me ha funzionato così e continuo così, senza tanti sbattimenti. Perché cambiare? Mi alleno ancora volentieri, ma pedalando e scalando. Credo che anche il corpo e la mente ne abbiano un beneficio».

Una sorta di anarchia nell’allenamento?

«Non direi così. Anarchia sarebbe non allenarsi e andare a gareggiare. Mi alleno con il mio metodo. Chiamalo metodo steppen se vuoi. Credo che ogni atleta dovrebbe arrivare a trovare il suo lavoro di preparazione ideale, e lì sta anche la bravura di un allenatore. Le linee guida si sanno, ma ognuno deve applicarle al suo stile di vita. A me non piacciono le ripetute, per esempio, non le faccio, piuttosto vado a una notturna, mi metto il pettorale e pompo a mille. Non so neppure se ho raggiunto la soglia, non ho neanche l’orologio che me lo dice, ma capisco che uno stimolo al mio corpo l’ho dato. Di scientifico non c’è nulla - lo so - diciamo che è tutto gestito in modo naturale, senza stress».

Perché la testa conta come le gambe.

«Più delle gambe. Per questo dico che se butti tante energie mentali per troppe regole in allenamento alla fine ne hai di meno il giorno della gara. Di solito quando punto un evento, mi concentro tutto su quello, ma senza un programma preciso. Per esempio prima delle finali di Campiglio avrei dovuto scaricare, ma la testa era già al Mezzalama. E allora dentro con tanti lunghi, anche spingendo: alla fine a Campiglio sono andato bene e il Mezzalama l’abbiamo vinto. Non mi è pesato mentalmente, anzi. Il giorno della gara sai che devi fare fatica e io il giorno della gara ho voglia di fare fatica. Perché la testa è solo su quello: sono pronto a dare il massimo in quel momento».

Eyda sta armeggiando per regolare l’attacco di un vecchio monosci, c’è un raduno old style sulle nevi della vicina Devoluy e lui vuole partecipare proprio con quello. Una vita legata allo sci la sua, prima con sci club Sauze d’Oulx, poi con il passaggio dall’alpino allo scialpinismo grazie all’amico Federico Acquarone che lo ha coinvolto nella nascente squadra del Comitato Alpi Occidentali. Vedeva gli amici fare la gita con le pelli, ma mai avrebbe pensato a un futuro agonistico. Adesso in pista non ci va più, scia sempre a fianco e, se per forza la incrocia, fa un dritto per arrivare in fondo veloce. Comunque nell’albo dei maestri c’è sempre, agli aggiornamenti ci va e quando gli istruttori lo vedono sanno chi è, ma capiscono subito che non ha più la stessa confidenza con lo sci da pista, almeno nei primi giri. Tutto poi torna come prima. Insomma, questione solo di abitudine.

Come hai visto l’evoluzione dello ski-alp?

«L’involuzione dello scialpinismo (ride). Quando ho iniziato io c’erano un sacco di gare, un vero boom, dalle notturne alla Coppa Italia. Adesso sono rimaste quelle che tirano, le altre fanno fatica o chiudono. Forse qualcosa di più di un naturale assestamento. Manca quell’ambiente più familiare che c’era prima, ora è tutto esasperato, dai regolamenti ai costi, e alla fine ti fai la gita. Se poi ci metti il discorso delle divisioni, che fanno schifo, allora il cerchio si chiude. Le Olimpiadi? Andrebbero bene se ci fosse un sistema organizzato alla base, non penso che tutto si crei solo perché si va ai Giochi. E poi quante nazioni sono pronte? Secondo me il principio è quello di non buttare lì gare tanto per farle. Cosa andiamo a gareggiare in pista, se la maggioranza delle stazioni non vogliono lo skialp? Partiamo presto e i pochissimi che sono attorno a noi non sanno neppure cosa stiamo facendo. Almeno ci fosse un minimo di promozione. Andiamo alle Olimpiadi a far ‘sta roba? Secondo me perdiamo lo spirito dello scialpinismo».

E quella dei materiali?

«Credo che sia stata fondamentale. Nel mondo race c’è stata un’evoluzione incredibile, soprattutto in termini di leggerezza. Il nostro sci può essere estremo, ma adesso puoi trovare aste più larghe, attacchi che tengono benissimo, scarponi performanti che derivano da quello progettato sui nostri: un sistema che ti permette di non ammazzarti di fatica in salita e divertirti al massimo in discesa».

E nella tua sciata?

«Lavoro sulla tecnica che ti porta a sciare veloce in gara o comunque a risparmiare energie per affrontare la salita successiva senza avere le gambe fuse anche dalla discesa. Vado in tutte le condizioni, nebbia, crosta, polvere, marmo, sempre con gli sci da gara: solo così trovi le sensazioni e gli equilibri giusti. Credo che lo skialp non sia metri di dislivello in pista e cardio, ma sensibilità e lettura delle linee in discesa: per questo secondo me le gare in pista non sono vere gare. Quando mi allenavo da ragazzo il gigante iniziava a metà pista rispetto all’arrivo della seggiovia, e noi nel mezzo andavamo fuori pista a fare i deficienti, a saltare con gli sci da gara. Il fatto di essere stato sempre sulla neve mi ha aiutato a capire tante cose più rapidamente quando devi scegliere la traccia giusta in discesa. E magari trovare una linea di polvere dove puoi andare dritto, invece di rimanere dove devi fare lo slalom in mezzo alle bandierine. Una sorta di conoscenza acquisita, comunque affinata negli anni. Se poi qualcuno ti passa in discesa non importa, anzi. Le differenze sono minime e se lo vedi cadere passi da un’altra parte. E di solito comunque non mi staccano in discesa…».

Quanto vai ancora a sciare per divertimento?

«Una volta ero più malato. Ho fatto diverse uscite sul Bianco, Diable, Tour Ronde, altre sul Rosa, adesso sono preso dall’arrampicata, è un periodo così. Di canali ne faccio ancora in primavera, ma solo qui vicino, negli Écrins e nel Devoluy, senza sbattimenti per cercare le condizioni. Se ci sono vado, altrimenti preferisco arrampicare. Poi non fanno per me le alpinistate: camminare, alzarsi presto, prendere freddo, la quota, lo zaino pesante. Torno al discorso di prima: lo farei solo se avessi il trip di scendere un certo canale perché mi son messo in testa di sciarlo. Adesso ho in testa l’arrampicata e voglio migliorarmi in quello: l’anno scorso un 8b, quest’anno sono partito con diversi 8a, vorrei chiuderne un altro di 8b in estate. Sempre qui a Céüse. Mi piace fare sport, ma lo sport che mi diverte e ho voglia di praticare».

Oggi nel pomeriggio non va ad arrampicare. C’è il figlio di un amico che punta a entrare in una scuola sportiva, ci sono dei test da superare, gli ha chiesto consigli e l’allenamento di Eyda per un giorno è questo. Un po’ di esperienza sul campo sul come affrontare e gestire un certo tipo di sforzo. Al futuro non ci pensa, vive molto di presente, non si immagina cosa farà da grande. Finché avrà voglia di gareggiare continuerà, poi si vedrà.

Ti immagini allenatore?

«Di pali non credo proprio! Vedo tanti più giovani alle gare di skialp, ma a quattordici anni non ti inventi di diventare un garista. C’è la necessità che ci sia qualcuno che li porti prima di tutto in allenamento e poi alle gare. Tutto deve partire dagli sci club, bisogna iniziare a inserire anche lo scialpinismo nei loro programmi. Un giorno vai con le pelli, un altro fai freeride, un altro ancora gigante e così ti diverti pure a quell’età. E magari anche quelli presi meno dai pali continueranno e faranno anche le gare».

Eppure di esperienze da raccontare, da come si gestisce una crisi a come si organizza una gara a squadre, ne hai.

«Sì, ma sono esperienze personali, bisogna sempre saper bene con chi ti confronti. Io non ho una pompata esplosiva, ma so bene che quando parto devo dare tutto, anche se non vado a regime subito. A volte quel giorno cerchi solo di portare il culo a casa, oppure, se le gambe ci sono, sai che comunque la luce non si spegne, basterà anche solo bere per riprendersi. Per questo amo le gare lunghe. Le gare lunghe e in squadra. Ho sempre avuto compagni fortissimi e tra di noi non c’è mai stato spirito di competizione, la voglia di far vedere chi è più forte. Se capisci che il socio ne ha di più, perché non farti aiutare? Io mi sono fatto tirare anche la prima salita del primo giorno di una gara a tappe, spesso anche quando non era necessario, eppure… Partire in modo non arrembante, saper capire prima che serve un aiuto del compagno e farsi subito aiutare sono le chiavi giuste. Se poi la squadra è la stessa per tanti anni, diventano quasi automatiche».

Testatore?

«Ognuno è vittima delle proprie incoerenze. Su quest’aspetto sono pignolo e preciso: credo che Italo di Scarpa tutte le volte che mi vede diventi matto per quanto lo stresso sull’inclinazione, la ghetta, la chiusura. Lo stesso vale per lo sci, su certi aspetti non transigo: voglio l’attacco quasi due centimetri avanti, perché con lo sci corto preferisco più coda. Ma sono input che do per me, per il mio tipo di sciata in gara. Non mi ritengo in grado di decidere per gli altri: non pretendo di dire a Dynastar di spostare la linea guida del centro o le piastre di rinforzi per tutti gli sci che vanno sul mercato solo perché vanno bene per me».

Per capire meglio Eyda bisogna conoscerlo bene. Parlargli. Una carriera da diplomatico non la potrebbe mai fare. Lui è fatto così, prendere o lasciare. Oppure dare un’occhiata al suo Fiorino dove il navigatore sono vecchi atlanti stradali, Spotify i cd, lo smartphone un vecchio Nokia. Ma non perché voglia essere l’alternativo di turno, semplicemente perché è così. Ma la bici te la sei fatta dare?. Risposta: No, comprata. Altrimenti troppi sbattimenti per fare vedere che la stai usando. Io vado in bici per il piacere di pedalare, mica penso a fare i selfie. E poi non sarei neppure in grado di farli, i selfie.

Con tutto quello che hai vinto non pensi che avresti potuto essere ancora più personaggio?

«Sicuro. La mia immagine non l’ho mai venduta. A dire la verità, le mie performance non le ho mai vendute. So che in questi anni non mi sono fatto amici, non mi sono mai morso la lingua nelle mie dichiarazioni, mi sono sempre preso la libertà di dire quello che pensavo. Sono un esempio di alta performance, vendita zero. Non dico che sia giusto così, sono io che non voglio dare un’immagine diversa da quello che sono veramente per guadagnare di più. Non che i soldi mi facciano schifo, intendiamoci. Sono così, preferisco farmi i fatti miei. Se non mi conosci, dall’esterno potrei sembrare una testa di c..zo e la mia immagine non è così buona: è bravo a fare quello che fa, ma non è quello che noi sponsor vogliano vedere. Se non fosse per mio fratello Stefano sui social il mio account sarebbe inesistente. C’è chi mi stima, sono pochi ma sinceri. Magari altri, conoscendomi meglio, potrebbero farsi un’idea diversa di me. Ma non posso obbligarli. E forse proprio per il fatto che sono sempre rimasto me stesso ho tenuto botta in tutti questi anni».

Ah, siamo tornati a casa con due birre in più nella pancia. Perché una birretta con Eyda è quasi d’obbligo.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124. SE VUOI RICEVERE TUTTI GLI ARTICOLI DI SKIALPER NELLA TUA CASELLA DELLA POSTA, ABBONATI.

Mongolia Split Experience

Gli ultimi raggi del sole illuminano i pochi yak e cavalli che pascolano pacifici nelle distese verdi a perdita d'occhio. I minuti scorrono senza alcun significato. La gente di queste terre non ha l’orologio e vive guardando il sole. Siamo seduti sulla ghiaia vicino ai furgoni, stiamo perdendo tempo. La gomma bucata non è una sorpresa se realizzi che quelle che qui chiamano strade per noi sarebbero sterrate e anche la rottura di un misterioso pezzo della trasmissione non sembra essere del tutto inaspettata. Si sa che le auto possono avere problemi nelle lande desertiche della regione dell’Altai che si trova tremendamente lontana da tutto ciò che si può chiamare civiltà secondo gli standard occidentali. Alcuni uomini a cavallo sono andati a controllare le greggi che pascolano liberamente in centinaia di chilometri quadrati e si fermano al nostro improvvisato posto di blocco. Occhi curiosi ci scrutano da sotto quei cappelli di cuoio che proteggono i pastori da sole e vento, quegli occhi luminosi che sono l’unico modo di comunicare quando hai bisogno di aiuto. «Sain uu!» dice Woogie mentre si toglie gli occhiali da sole con lenti polarizzate. Il riflesso dell’uomo a cavallo scompare per lasciare posto a uno sguardo amico. Senza gli occhiali, anche se con il tradizionale deel, passa velocemente dallo stile di città a quello di cacciatore. Vederlo parlare con l’uomo a cavallo ti fa quasi dimenticare che Woogie, al secolo Battulga Gantulga, è il fondatore della Mongolian Professional Snowboard Federation e anche la ragione del nostro viaggio sulle montagne più alte del Paese, nel Tavan Bogd National Park. La notte arriva veloce e decidiamo di allestire un campo nel nulla di questa steppa, sotto milioni di stelle. Niente farebbe presagire che siamo in un luogo adatto a snowboard e splitboard se non fosse per le nostre sacche ricoperte di polvere che contengono le tavole.

VIAGGIO VERSO L’IGNOTO - La stressante routine della città ha lasciato spazio a uno stile di vita che segue i ritmi del sole. Il rumore dei cavalli selvaggi che frugano con il muso nella ghiaia vicino alla tenda è il suono più forte, l'unico che può farti svegliare. Certo, se non sei stato destato prima dal profumo del tsuivan, una colazione che sembra più una cena ed è molto apprezzata da chi brucerà calorie facendo sport per il resto della giornata. Mangiamo piano, alle sette e mezza della mattina non siamo sicuri che il nostro stomaco gradirà il mix di carne con carote, cipolle, patate e noodle. Anche per i nostri quattro amici mongoli il viaggio nella natura selvaggia è soprattutto un viaggio verso l’ignoto. Soprattutto perché qui le temperature in inverno sono così estreme che l’ultima cosa che ti verrebbe in mente è di scivolare sulla neve con una tavola. Però ci sono altri appassionati come loro che sono una garanzia per il futuro dello snowboard nella piccola stazione sciistica di Sky Resort, vicino a Ulaanbataar, la capitale della Mongolia. Probabilmente gli sport invernali non diventeranno mai popolari come le corse di cavalli, ma la passione di scivolare sulla neve di traverso sopra a una tavola ha valicato i confini della Russia e della Cina e conquistato appassionati. Nel 2009 Woogie ha fondato la Mongolian Professional Snowboard Federation e iniziato a collaborare con Mustafa, abbreviazione di Munkhsaikhan Gundsambuu, che non è solo uno dei rider del nostro team, ma anche un ottimo traduttore. Oggi i soci sono una sessantina e così si può dire che a Ulaanbataar c’è una importante community di snowboarder perché le persone che sanno usare una tavola, oltre ai soci, sono circa 300. Woogie e Mustafa stanno cercando di avvicinare altre persone allo snow in collaborazione con la piccola località sciistica Sky Resort e hanno aperto un noleggio di attrezzatura per chi non ha potuto fare arrivare le proprie tavole dal Giappone o dagli Stati Uniti. Sembra incredibile, ma è più conveniente importarle da questi Paesi che dalla Cina… «Ci sono anche due maestri ed è l’unico posto del Paese dove si può imparare ad andare in snow: nessun mongolo sale le montagne con gli sci o la split sulle spalle. L’unico motivo per il quale lo farebbe è per andare a cercare i propri cavalli» spiega Woogie. «Questo viaggio sarà una grande fonte di ispirazione per tutti i nostri snowboarder e spero che anche noi possiamo esserlo per voi» aggiunge con un lieve sorriso tra le labbra. Woogie ha girato il mondo per diventare un insegnante di snow e diffondere l’amore per lo sport bianco in patria. Con il suo certificato austriaco è l’unico maestro patentato della Mongolia e non ho dubbi che creerà una grande scuola. Dopo quattro giorni di viaggio eccoci arrivati alla porta del Tavan Bogd National Park. A guardare l’erba verdissima che ci circonda si stenta a credere che qui solo poche settimane fa c’era la neve e non avremmo potuto raggiungere il campo base a piedi. Però, visto che la cognizione di tempo da queste parti è ben diversa dalla nostra, ecco che ci tocca aspettare ancora un giorno prima di iniziare il trekking di cinque ore in compagnia dei cammelli fino al campo base, che sorgerà nel punto d’incontro tra i ghiacciai Alexander e Potanin. Il ritardo ha qualcosa a che fare proprio con i cammelli, che sono scappati verso la natura selvaggia, e le guardie di frontiera, che hanno voluto controllare più volte i nostri permessi. Ma ora eccoci finalmente arrivati ed è tempo di partire alla scoperta dell’ignoto.

BASE CAMP - Tavan Bogd è la catena montuosa più alta della Mongolia, il cui nome significa cinque Santi, vale a dire le cinque vette più elevate. Dal campo base le vediamo tutte queste montagne e davanti ai versanti ripidi carichi di neve primaverile e ghiaccio blu eterno siamo un po’ intimoriti e iniziamo a capire che sarà una bella sfida raggiungere al punto di partenza di una delle tante linee di discesa che abbiamo sognato. Dopo un giorno sul ghiacciaio abbiamo definitivamente capito che niente qui è come sembra. Abbiamo sottovalutato i tempi di avvicinamento. Per arrivare in vetta devi prima scendere la morena per due ore, poi attraversare il ghiaccio rugoso e in parte sciolto del ghiacciaio per tre ore prima di potere iniziare la salita vera e propria. Dopo questa sfacchinata capisci che le tue curve non sono mai state così senza senso: un giorno in quota significa dodici ore a camminare e arrampicare. Scendere con la split dura 20 secondi. Punto. Ma quando ti trovi negli Altai, un posto che non ha mai visto una tavola da split nella sua storia, è anche vero che ogni curva diventa d’oro. Dopo una settimana ci siamo abituati ai ritmi della vita da campo e a questi lunghi e intensi giorni, a lavarci nei torrenti gelidi, a mangiare khusuur e tsuivan per colazione, pranzo e cena. Le aquile che guardavamo estasiati i primi giorni ormai ci sembrano animali domestici, come le piccole marmotte che fanno capolino tra gli scarponi fuori dalle tende. La nostra tenda-cucina è diventata un melting pot di genti, non solo le otto persone della nostra spedizione. Per esempio Agvaan Danzan, una Guida alpina in attesa di clienti, o le guardie di frontiera, molto curiose nei nostri confronti. Una sera Woogie ha dovuto ammettere che i nostri permessi per il parco nazionale erano stati rifiutati. «I militari hanno capito che siamo venuti fin qui solo per fare snowboad e… guarda cosa mi hanno dato». Woogie ci mostra una ricevuta da 10.000 Tugrik. «Invece di pagare, il responsabile del posto di frontiera ci ha fatto entrare gratuitamente: c’è scritto buona fortuna a nome del colonnello». Il silenzio che ne è seguito non era per nulla legato all’attesa della traduzione, ma allo stupore.

IL GIORNO PRIMA DEL GRANDE GIORNO - Con una grande tazza di suutei tsai tra le mani, niente altro che tè con il latte, guardiamo il grande ghiacciaio di fronte a noi. Finora abbiamo disegnato con le nostre split linee su due dei cinque Santi. La luce della mattina sottolinea la bellezza di queste montagne e stiamo preparandoci per un’inattesa escursione di due giorni. Nessuno di noi, onestamente, aveva pensato di salire sul re dei Tavan Bogd, il Khuïten Peak che, con i suoi 4.374 metri, è il più alto della Mongolia. Sembra tremendamente estremo, ma quando rimuovi quell’ingresso con una corda che penzola sul ghiaccio blu, il resto diventa una sfida che alcuni di noi pensano di potere affrontare. Le previsioni meteo lasciano presagire una finestra utile per raggiungere quel fianco della montagna che ci guarda negli occhi fin da quando abbiamo allestito il campo base. Però le mappe che abbiamo con noi, stampate a casa e scovate nel web più profondo, probabilmente dell’esercito russo, possono solo indicarci la direzione. Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza, il tempo richiesto e il tipo di terreno dobbiamo fidarci dei nostri occhi e del nostro intuito. Quando partiamo con in spalla gli zaini più pesanti che abbiamo mai sollevato in questi giorni, noi quattro salutiamo il team Mongolia e ci avviciniamo, passo dopo passo, alla spalla che abbiamo individuato per bivaccare. Sembra vicina, ma ci vorranno alcune ore e presto le nubi ci avvolgeranno, rendendo difficile l’orientamento. Rens e Stephan, due esperti ‘segugi da ghiacciaio’, si danno il turno alla guida del gruppo per monitorare con attenzione la minaccia dei crepacci. Non puoi essere stanco in momenti come questi, non puoi distrarti quando cammini in un campo minato. Finalmente, dopo sei ore posiamo i nostri stanchi piedi dove abbiamo deciso di bivaccare. Le nuvole coprono tutta la valle ma il sole ci illumina ed è la prima volta che possiamo vedere così da vicino il versante est. Non rimane che una cosa da dire: «Dopo il viaggio della sopravvivenza di oggi, domani sarà il giorno della grande discesa». Le parole di Stephan sono forti e chiare.

SACCHI A PELO - Ancora avvolta nel mio sacco a pelo, cammino in direzione della cresta e vedo tre puntini che salgono sempre di più. Sono le quattro e trenta della mattina e puoi già sentire il calore del sole che sta per sorgere mentre la luce rosa rende tutto più piacevole, tanto che i puntini sembrano danzare sulla neve. Presto spariranno sull’altro versante della montagna, dove c’è il confine con la Cina e perderò ogni contatto con loro: non possiamo usare i walkie talkie in questa area di confine, le previsioni meteo sul satellitare sembrano approssimative e non ci sono mappe dettagliate. Aggiungo che siamo tanto lontani dai luoghi civilizzati che ci vorrebbero almeno due giorni per fare arrivare una squadra di soccorso. Ma non è tempo di farsi prendere dal nervosismo. Non ancora. Impiegano quattro ore ad arrivare all’inizio della discesa e subito dopo il primo puntino è attaccato alla corda all’inizio del pendio: è Stephan. La corda è stata una scelta obbligata perché i primi cinquanta metri a sessanta gradi sono una lastra di ghiaccio unica e scivolare qui significherebbe morte certa. Anche con il teleobiettivo è molto difficile intuire cosa stia succedendo, ma sembra che Stephan abbia perso la corda: spero di sbagliarmi perché iniziare la linea in quel punto sarebbe molto pericoloso. La fune dà solo trenta metri di sicurezza perché poi diventa solo una combinazione di abilità fisica e fortuna del rider di turno. Armato di piccozza, Stephan scivola con attenzione lungo un traverso che gli permette di evitare la grande seraccata, che richiederebbe come minimo cinque secondi di air time per essere superata. La sua prima curva non è certo una di quelle da ricordare, ma è forte e arriva alla base della parete senza nessun tentennamento. Mi ritrovo a sorridere e sono sicura che anche lui, mentre percorrere gli ultimi metri quasi piani, stia ridendo.

TICK TACK - Splitboard rotti, piccozze perse, zaini ridotti come immondizia. Poi abbiamo smarrito uno smartphone, ci siamo sbarazzati di un paio di bastoni e alcuni scarponi sono finiti nella pattumiera. La Mongolia è un Paese tosto e la natura non fa sconti. Dopo che Stephan ha trovato la sua linea di discesa, il tempo ha iniziato a correre e tutti abbiamo percepito il ticchettio dei minuti che scorrevano. Sébastien ha avuto la sua chance e dopo mezz’ora la sua battaglia con la Khuïten era terminata: due su tre avevano battuto il versante est della montagna, una vittoria inaspettata. Ma sapevamo che la linea di arrivo era lontana e ogni passo doveva essere affrontato con cura. Lasciare il bivacco nel tardo pomeriggio significa affrontare il ghiacciaio con i crepacci belli aperti e pieni di acqua di scioglimento. L’energia per i nostri stanchi corpi è stata appena necessaria per qualche curva e per risalire la morena che separava la fine del ghiacciaio dal campo base. Quattordici ore dopo esserci alzati ci siamo trascinati fino alle tende completamente a pezzi, con cinque minuti di anticipo sulla perturbazione. Per una volta il tempo è tornato ad avere un significato. Il sole è sorto e tramontato diverse volte nel nostro viaggio di ritorno verso la civilizzazione. Ora Seku mi passa il mio bagaglio, che si lascia dietro un discreto olezzo di cammello. Lo metto accanto a me e mi ci sdraio sopra. Ormai non sapere cosa succederà nelle prossime ore è diventato familiare e mi trasmette un senso di pace, come tutto quello che succede in questo Paese. Chiamiamo civilizzazione il mondo reale, ma una volta che hai visto la Mongolia capisci che cosa è veramente reale. E ti senti pronto per il grande viaggio.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 114. SE VUOI RICEVERE TUTTI GLI ARTICOLI DI SKIALPER NELLA TUA CASELLA DELLA POSTA, ABBONATI.

Fantasmi e vecchi skilift

La strada che da Viù sale a Tornetti è ripida e stretta, i tornanti si susseguono uno dopo l’altro tra le piccole frazioni dove le persiane aperte delle case si contano sulle dita di una mano. Ha dato una spolverata di neve da poco da queste parti e il paesaggio è di un bianco candido, quasi irreale. In giro nessuno, d’altronde di residenti in questo angolo delle Valli di Lanzo ne sono rimasti otto. Qui le montagne formano un anfiteatro naturale, di una bellezza suggestiva. Dovrebbe essere famosa per questo Tornetti, ma così non è. Da anni ormai questa zona è conosciuta per ben altro, purtroppo. È qui tra i pascoli che affacciano sulla bassa valle che si trova l’ecomostro dell’Alpe Bianca. Un edificio imponente che sarebbe dovuto diventare un albergo, il sogno di alcuni avventati imprenditori che qui a cavallo tra anni ’70 e anni ’80 avrebbero voluto realizzare una stazione sciistica per attirare famiglie e sciatori torinesi, vista la relativa vicinanza al capoluogo piemontese. Gli impianti girarono fino al 1995, poi il calo di sciatori, i costi di gestione e la scarsità di neve ne decretarono la chiusura. L’albergo, un transatlantico di sei piani, non venne mai finito, e ora rimangono uno scheletro di mattoni pericolante, i pali degli skilift, la casetta della biglietteria, a ricordare come in fondo sia facile deturpare per sempre la montagna.

L’Alpe Bianca non è un caso isolato, le nostre montagne sono puntellate di impianti di risalita abbandonati e alberghi in rovina. Relitti di un turismo che ha prima sedotto e poi abbandonato le Alpi, lasciando in eredità cemento, cavi d’acciaio, parcheggi asfaltati e versanti disboscati. Dal Piemonte alla Carnia sono centinaia le stazioni sciistiche abbandonate; l’ultimo censimento, risalente a qualche anno fa, realizzato dal CIPRA (Commissione Internazionale Protezione delle Alpi), Mountain Wilderness e dall’associazione Dislivelli, ne contava 186. Molto probabilmente, a parte qualche sporadico caso di tentativo di rianimazione di impianti fermi da anni, i numeri ora sono addirittura cresciuti.

Basti pensare al comprensorio di San Simone, in alta Val Brembana. Seggiovie e skilift praticamente nuovi, condomini in perfetto stato, negozi, ristoranti, un hotel, tutto utilizzabile, tutto abbandonato, da quando, tre anni fa, è iniziata la saga di Brembo Super Ski. Una saga terminata con un fallimento, l’arresto ai domiciliari per i sindaci di Foppolo e Valleve e la vendita degli impianti. Ora Foppolo gira, grazie anche all’impegno dei commercianti locali, ma a San Simone è tutto fermo. Un paese fantasma, con le vetrine dei negozi ancora allestite e gli appartamenti chiusi. Anche a San Simone quest’anno la neve è arrivata tardi, ma a fine gennaio il parcheggio e le piste sono imbiancate. Non si muove una foglia, non si sente un rumore. Si vede solamente del fumo uscire da un comignolo di un piccolo chalet in legno. È il noleggio sci. Dentro una stufa accesa, sci e snowboard impilati, scarponi di tutte le taglie, un tavolo di legno e una bottiglia di prosecco. E Mauro Berera. L’unico residente rimasto a San Simone. «Avevamo tutto qui, belle piste, bei panorami, case nuove, impianti funzionanti, la gente veniva con piacere. Ma hanno deciso di far morire San Simone - racconta Berera - e ci sono riusciti. Io però non me ne vado, sto qui e provo a sopravvivere». Sci e snowboard non li affitta più a nessuno, ma nei weekend qualche ciaspola e le slitte sì. Poi ci sono gli scialpinisti, che qui, come a Recoaro Mille, nelle montagne vicentine, hanno sostituito gli sciatori da pista. Moreno Visonà è un’habitué delle vecchie piste di Recoaro Mille. Viene quasi tutte le settimane a macinare dislivello: «impianti come quelli di Recoaro non hanno futuro, ed è per questo che sono fermi. Bisogna trovare dei modelli alternativi al turismo dello sci alpino, soprattutto a queste quote».

Investimenti sbagliati, costi di gestione troppo alti, stagioni sempre più corte e inverni sempre più caldi, questo il mix che sta contribuendo alla lenta agonia delle piccole e medie stazioni sciistiche delle Alpi. Non è un segreto che gli ultimi quattro anni siano stati i più caldi mai registrati sul pianeta terra, e non è neanche più un segreto il fatto che il cambiamento climatico risulti più rapido nelle zone montuose rispetto a quelle pianeggianti: ogni grado centigrado in più registrato in pianura infatti corrisponde a un +2° C sulle Alpi. Il Politecnico di Zurigo ipotizza per la Svizzera un aumento da 2,5° C a 4,5° C entro la metà del secolo, e tutto lascia pensare che lo stesso possa accadere nel resto dell’arco alpino. Inutile dire che con queste previsioni, e con i modelli climatici che mostrano uno spostamento sempre più in avanti dell’arrivo della prima neve stagionale, il futuro delle stazioni di bassa e media quota, così come di quelle senza impianti di innevamento programmato, è sempre più a rischio.

«Quest'anno fino a gennaio la maggior parte delle località sciistiche, in particolar modo nel Nord-Est, ha lavorato quasi esclusivamente grazie all'innevamento programmato - spiega Francesco Pastorelli di CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) - con ovvie conseguenze sull’ambiente e sulla sostenibilità economica dei comprensori». Lingue bianche in mezzo a prati gialli sono ormai una costante dei nostri inverni, la neve programmata fa parte del panorama alpino, così come le code ai tornelli per sciare su un manto nevoso sempre più spesso ghiacciato o marcio. Ma sono in pochi gli sciatori che hanno un’idea del reale costo della neve programmata. Cinque euro al metro cubo, al netto delle variabili tra le varie località alpine. Tenendo presente che le pista di sci italiane sommano all’incirca quattromila chilometri, il costo totale balla intorno al mezzo miliardo di euro. E a tenere in vita gli impianti di innevamento, e di conseguenza i comprensori, sono i soldi pubblici. In provincia di Trento e Bolzano c’è un sostengo pubblico dell’80 per cento, sostiene CIPRA, ma secondo Giorgio Daidola, docente di analisi economico finanziaria per le imprese turistiche presso l'Università di Trento, «gli investimenti del pubblico per gli impianti di neve programmata e bacini idrici variano molto da regione a regione. Avvengono spesso attraverso finanziarie a capitale totalmente pubblico. Operano nei diversi settori economici, non solo nel turismo, e quindi è impossibile sapere leggendo i loro bilanci quanto investono per questa voce. Si può dire che i costosi bacini di raccolta acqua sono finanziati e autorizzati quasi interamente dagli enti pubblici, che li giustificano per altri fini. La Regione Piemonte ha varato un piano da 25 milioni per nuovi impianti di innevamento, il consorzio Dolomiti Superski da 90 milioni. I costi di gestione per l’innevamento del comprensorio della Vialattea, per esempio, sarebbero di circa 5,5 milioni di euro a stagione, di cui il 60 per cento a carico di regione e comuni».

Ed ecco allora la rincorsa a nuovi progetti, a risorse pubbliche, per provare a rianimare stazioni sciistiche agonizzanti o in lento declino. A Caspoggio, a mille metri di altitudine in Valmalenco, provincia di Sondrio, dove gli impianti sono fermi da alcuni anni, sono stati stanziati 620.000 euro per rifare la pista Uai che arriva dritta in paese, con un sistema di innevamento programmato e un impianto di illuminazione nuovo di zecca. «Una decisione miope, uno spreco di risorse che potevano essere utilizzate per rilanciare Caspoggio con progetti e attività che guardano al futuro - sostiene senza mezzi termini Michele Comi, Guida alpina locale - Va ripensato il modello di business, i tempi sono cambiati, la gente scia sempre meno e sciare costa sempre di più. Inoltre le persone sono interessate anche ad altre attività, e una località come Caspoggio deve investire su questo, su di un’alternativa, che sia possibilmente sostenibile. Nuove piste, con sistemi di innevamento da centinaia di migliaia di euro non sono la soluzione per ridare speranza a una valle come la Valmalenco e a un paese come Caspoggio».

Il futuro preoccupa, anche al Frais, in Val di Susa. Qui gli impianti quest’anno non hanno aperto. A fine gennaio le piste erano gialle, non un dito di neve sopra i ciuffi d’erba. Se a questo si aggiungono poi le liti tra gestori degli impianti e le istituzioni locali si capisce la preoccupazione di Renzo Pinard, ex sindaco di Chiomonte e titolare dell’albergo Belvedere, l’unica attività commerciale aperta in un giorno di fine gennaio in una località di seconde case che conta undici residenti fissi. «C’è poco da fare, qui è diventata una questione di sopravvivenza ormai - dice Pinard - Bisogna farsi un esame di coscienza e capire se quello che vogliamo è continuare a essere ancora dipendenti dalle piste da sci, o se invece non sia il caso di trovare altre opzioni. Penso allo scialpinismo, alle ciaspole, alle mountain bike d’estate, tutte attività che hanno i praticanti in crescita, che non richiedono investimenti eccessivi e che diversificherebbero l’offerta di Pian del Frais. Perché altrimenti temo che l’alternativa sia chiudere una volta per tutte i battenti». E magari fare la fine di Pian Gelassa, a qualche chilometro dal Frais. Un comprensorio abbandonato, tra pinete e pascoli, spazzato via prima dai fallimenti degli impresari e poi dalle valanghe che ne hanno martoriato gli impianti. Ora è un villaggio spettrale, un set post apocalittico dove i ruderi dei condomini in costruzione sono avvolti dalla vegetazione che lentamente si sta riprendendo lo spazio che le era stato tolto.

Alpe Colombino, Colle del Lys, Albosaggia, Alpe Paglio, Paularo, Ligosullo, Sella Chianzutan, dalla provincia di Torino a quella di Udine, sono solo alcuni dei nomi di stazioni sciistiche che nel corso degli anni, chi prima chi dopo, chi nella sua totalità, chi solo in parte, hanno chiuso, lasciandosi dietro i resti di un modello di sviluppo e di turismo che va, quantomeno, ripensato. Perché si può essere scettici quanto si vuole in merito al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici, ma non si può far finta di non vedere i risultati di ricerche come quella realizzata dal Cryos Laboratory dell’Ecole Polytechnique Federale di Losanna, secondo il quale ai ritmi attuali di riscaldamento globale sulle Alpi la neve sotto i 1.500 metri sarà un ricordo lontano o un fatto puramente sporadico, ma anche gli impianti a quota maggiore subiranno notevoli conseguenze. Se l’incremento medio della temperatura supererà la fatidica quota di 2 gradi centigradi, lo spessore della neve potrebbe diminuire del 40 per cento anche nelle zone oltre i 3.000 metri.

Lo sanno bene Roberto Treppo e Gioiella Rosset, i gestori dell’unico ristorante di Sella Chianzutan, sopra Verzegnis, in Friuli. Qui quando ancora le nevicate erano abbondanti, o quantomeno regolari, si sciava, e anche tanto. Poi sono arrivati gli impianti dello Zoncolan e quelli di Piancavallo. La gente ha iniziato a frequentare altre località, la neve a cadere con meno regolarità e gli impianti sono passati di mano, dai privati al comune di Verzegnis. Ma tre bandi per aggiudicarne la gestione sono andati deserti e ora i tralicci, il gatto delle nevi acquistato e mai utilizzato, così come i due cannoni per la neve, rimangono lì a ricordare i vecchi fasti andati. «D’altronde non si può pensare di sciare a 890 metri ormai - chiosa Roberto Treppo - però si può provare a rilanciare questa zona, dove ormai abitiamo solo più noi e pochi altri, in altri modi. Le istituzioni devono aiutare chi decide di non lasciare la montagna, nonostante le difficoltà. Perché se non si dà una mano a chi resiste tra pochi anni non ci saranno solo più stazioni sciistiche abbandonate, ma anche interi paesi e intere vallate».

Ma non sono solo le piccole e medie stazioni sciistiche a soffrire, anche le grandi non se la passano troppo bene. L’indotto creato però fa sì che debbano, per forza di cose, stare in piedi. «La verità è che i grandi comprensori non sono riconvertibili - continua Daidola - meglio quindi circoscriverli e non lasciarli sviluppare ulteriormente. Devono essere considerati dei territori sacrificali, dei luna park in quota, delle zone inquinate da contenere e basta». Sono proprio le piccole e medie stazioni, paradossalmente, quelle che, sempre secondo Daidola, potrebbero reinventarsi facendo leva sulle proprie caratteristiche peculiari. Basti pensare a chi ha puntato sul freeride come La Grave in Francia o, più in piccolo, Prali in Val Germanasca. Stazioni che hanno ritrovato una loro identità, grazie anche a un management preparato, sensibile e aperto al rinnovamento. Cosa che purtroppo, in Italia, sembra una rarità.

«È una questione culturale, di mentalità - spiega Maurizio Dematteis, dell’associazione Dislivelli, composta da ricercatori universitari e giornalisti specializzati, che si occupa di studiare il territorio alpino e chi lo abita - Gli impianti di risalita non sono il male, anzi hanno rappresentato, e ancora rappresentano in certi casi, un volano per il territorio alpino. Ma i tempi sono cambiati e il rischio è di vedere allungarsi di molto l’elenco delle stazioni ferme ed abbandonate. I gestori degli impianti, le istituzioni, devono trovare delle soluzioni che possano essere sostenibili sia dal lato ambientale che da quello economico, non pensando di poter vivere solamente con la neve programmata perché sarebbe un errore imperdonabile».

I cavi d’acciaio penzolanti, i blocchi di cemento dei piloni, i piattelli stoccati in locali fatiscenti, i seggiolini delle seggiovie ammassati come da uno sfascia carrozze, i condomini spettrali, le piste di erba, gli alberghi deserti, sono quello che rimane di investimenti sbagliati, di scommesse imprenditoriali fatte sulla pelle dell’ambiente montano e di chi lo vive. Scommesse spesso finanziate da soldi pubblici e da istituzioni che non hanno mai avuto, in questo Paese, quella sensibilità necessaria per rapportarsi con un ecosistema fragile, oggi più che mai. Luoghi come Pian Gelassa rimangono lì come un monito, a ricordarci che le nostre montagne sono già state predate a sufficienza.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 123. SE VUOI RICEVERE TUTTI GLI ARTICOLI DI SKIALPER NELLA TUA CASELLA DELLA POSTA, ABBONATI.

Dobratsch, la montagna di tutti

Quello che in Italia molto spesso non si ha il coraggio di fare, di solito viene fatto all’estero. Sembra una banalità, ma non lo è. E questa volta non bisogna andare troppo lontano. Basta arrivare in Friuli, raggiungere Tarvisio, passare il confine e fermarsi in Carinzia. A pochi chilometri da Villach c’è un monte, il Dobratsch. Fino al 2001 skilift e seggiovie portavano sciatori e vacanzieri in quota e il Monte Dobratsch era una delle tante stazioni sciistiche alpine, «poi le istituzioni locali hanno capito che non era più conveniente mantenere in piedi gli impianti di risalita. I costi di gestione erano troppo alti e i passaggi annuali erano crollati dal milione del 1991/1992 ai 100.000 del 2000/2001» racconta Alex Kleinegger, 33 anni, project manager del NaturPark Dobratsch.

Sì, avete capito bene, parco naturale. In quattro e quattr’otto gli impianti sono stati smontati, venduti a una compagnia russa, che tra l’altro li sta ancora utilizzando in una qualche sperduta località degli Urali, e il Dobratsch è diventato il primo parco naturale della Carinzia. Una decisione dovuta in primis alla sostenibilità economica, ma non solo. «Dal Dobratsch proviene l’acqua potabile che utilizza tutta l’area circostante, compresa Villach - continua Alex - Per mantenere delle piste di qualità e un innevamento costante si era arrivati al punto di dover creare un bacino idrico per la neve programmata, ma si è deciso di non mettere a rischio una risorsa come l’acqua». Ora questo monte, sotto la cui cima, a 2.150 metri, si trova la chiesa più alta d’Europa, è diventato una meta turistica ancora più famosa di quando gli impianti di risalita erano in funzione. Non ci sono più i pistaioli ma sono decine, in un giorno infrasettimanale qualsiasi, gli scialpinisti che salgono i quasi 1.200 metri di dislivello che separano il parcheggio di Heiligengeist dalla Gipfelhaus, il nuovissimo rifugio sulla cima del Dobratsch. Anche qui l’inverno non è stato generoso, di neve per essere fine febbraio ce n’è poca, e la salita, per lo più lungo quelle che una volta erano le vecchie piste, a questo giro è spesso su ghiaccio vivo. Ma Theresa, una scialpinista locale e maestra di sci, salendo al rifugio Rosstratten a quota 1.773 metri, mi assicura che quando c’è polvere il Dobratsch è un piccolo paradiso, anche per la quasi totale assenza di rischio valanghe data la sua conformazione. Non posso che fidarmi, mangiandomi le mani a sentire le pelli che non tengono. I coltelli? Ovviamente in macchina al caldo nel parcheggio.

Scialpinisti, ma non solo. Il Dobratsch con la chiusura degli impianti è diventato, a detta di Alex, la montagna di tutti. Una strada, a pagamento, arriva di fronte al Rosstratten, e dalle macchine scendono fondisti (c’è una pista di fondo), ciaspolatori, semplici escursionisti e famiglie intere disposte a farsi quasi 500 metri di dislivello trainando una slitta per poter poi scendere dalla cima, o quasi. In Piemonte si direbbe, forse con un po’ di puzza sotto il naso, una situazione un po’ da merenderos, e forse lo è. Ma è indubbio che decidere di eliminare degli impianti sciistici, che sia per motivi di sostenibilità economica o di sostenibilità ambientale, o entrambi come in questo caso, per lasciare spazio a un turismo più slow, più variegato, e forse anche più popolare, è stata una scommessa vincente. Una scommessa vincente che, come spesso succede, ha anche dei risvolti, seppur in minima parte, negativi: il continuo aumento dei visitatori ha portato a un incremento della sporcizia, di cartacce e rifiuti lasciati lungo i sentieri e sulla neve, e le migliaia di macchine che ogni anno salgono fino a 1.700 metri, per Alex «dovrebbero essere di meno, ma il gestore della strada è un privato e non ha interesse a ridurre il numero delle auto che pagano 15 euro di ticket». Problemi che a guardare tanti comprensori italiani e la loro ostinazione ad andare avanti con un modello di business che non funziona più fanno, sinceramente, un po’ sorridere.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 123. SE VUOI RICEVERE TUTTI GLI ARTICOLI DI SKIALPER NELLA TUA CASELLA DELLA POSTA, ABBONATI.

Aprono oggi le iscrizioni al Dirksen Derby

Il Dirksen Derby, uno degli eventi più iconici del mondo dello snowboard, è pronto a debuttare in Europa il prossimo 21 e 22 marzo 2020 ad Axamer Lizum, in Austria. Per la prima volta quest’inverno lo storico banked slalom sarà sostituito da un nuovo format di gara per splitboard. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte online. Lanciato nel 2007 sul Monte Bachelor, in Oregon, il Dirksen Derby riunisce ogni anno snowboarder, artisti, musicisti e filmmaker. Nel corso delle edizioni ha raccolto oltre 250.000 dollari per sostenere individui e associazioni, comprese le ONG ambientaliste, attraverso 1% For The Planet. Il fondatore del Derby, l’ambassador snow Patagonia Josh Dirksen, ha ideato l’evento partendo da una singola gara con 58 partecipanti, fino a farlo diventare quello che è oggi: un appuntamento imperdibile per la community dello snowboard, che combina competizioni, musica, arte, ambientalismo e vibrazioni positive. Per la prima edizione europea la nuova gara per splitboard prevede due run di salita e discesa: una in programma sabato 21 marzo e una domenica 22 marzo, i cui tempi saranno sommati per stabilire la classifica finale. La competizione sarà aperta a splitboarder di ogni età e livello, suddivisi nelle categorie maschile e femminile. Inoltre, Dirksen Derby sarà una delle tappe del tour Worn Wear, che offrirà riparazioni gratuite di capi di abbigliamento tecnico da neve, con l’obiettivo di farli durare più a lungo nel tempo, riducendo così il loro impatto ambientale.

Hélias Milleroux: «mi piace stare in montagna»

Eppure sono abbastanza allenato! È la frase che mi rimbomba in testa. Accompagna il ritmo delle pulsazioni. Bam! Bam! Bam! Eppure sono abbastanza allenato. Eppure sono abbastanza allenato. Eppure sono abbast…

In anni di montagna ho imparato a riconoscere alcuni segnali che il mio corpo inequivocabilmente mi invia in certe situazioni. Quando sento quel suono sordo di quando il cuore mi pulsa in testa è perché sto tirando. Il cervello dice alle gambe di andare a tutta, i muscoli e i polmoni sono leggermente meno d’accordo. In altre parole mi stanno tirando il collo! Non mi piace la cosa, non concepisco le gare in montagna, ma non mi piace la posizione di chi le sta prendendo: testa bassa e pedalare.

La risalita del Col des Flambeaux, seppur con i suoi soli 200 metri, spesso occupa, per chi si è cimentato con un qualche itinerario del versante italiano del Monte Bianco, un posto d’onore nel girone delle sofferenze alpinistiche. La giornata in fondo è finita, la modiva cala: mi son sempre detto che uno soffre in quella risalita per una pura questione psicologica, ci si sente già in funivia. Eppure oggi è diverso, siamo solo andati a fare un giro per scattare un po’ di foto, niente sbatta, relax, eppure la corda è bella tesa, anche più di come urlano le diverse Guide presenti sul percorso ai loro clienti barcollanti. Manco sudo per il freddo e sono al gancio. Una decina di metri dietro di me Federico parla poco, non penso sia concentrato per qualche foto: al gancio anche lui. Con i guanti non riesco neanche a prendere il cellulare in tasca: cardiologia non è nei preferiti e mi costerebbe una fermata che non mi posso permettere. La fatica sta cedendo il posto allo stordimento, sta per iniziare un personale Goa party, i contorni delle montagne intorno stanno diventando curvi e colorati, alcune spirali si diffondono bizzarre probabilmente dalle giacche fluo di altri alpinisti, un mix tra un film di Tim Burton e un rave. A un certo punto il flow cambia, tutto sta andando più piano, i colori tornano a essere quelli ordinari: la corda è meno tesa. Confuso alzo la testa, guardo avanti e lo vedo, Hélias, un braccio quasi fuori uso per una caduta in un crepaccio con un cliente la settimana prima; mi sorride e mi chiede: Do you have a cigarette, please?.

Forse sono ancora nel film di Tim, o forse è semplicemente così andare in montagna dietro a un Piolet d’Or. Insieme a Frédéric Degoulet e Benjamin Guigonnet, Hélias Millerioux è stato infatti insignito della più prestigiosa onorificenza del mondo alpinistico nel 2018 in seguito alla loro nuova linea sulla parete Sud del Nuptse: 2.200 metri di ghiaccio e roccia, terreno tecnico a oltre 7.000 metri. Se si sbircia tra i criteri di selezione per le salite che ambiscono al Piolet d’Or come seconda voce si trova: spirit of exploration. Spirito di esplorazione. Non siamo stupiti.

Abbiamo pensato di incontrare Hélias proprio perché è uno dei pochi alpinisti a tutto tondo sulla piazza a incarnare in toto la ricerca di avventura nel senso più romantico del termine. Trentadue anni, parigino, Guida alpina, che sia legato su una parete di misto o con gli sci, ha un modo preciso di vivere il mondo della montagna, all’inseguimento di esperienze il cui esito è incerto o inaspettato, ma proprio per questo pieno di fascino. Un avventuriero. Il classico tipo che se ti dice esco a prendere un pacchetto di sigarette, probabilmente ha già lo zaino pronto in macchina!

Ciao Hélias! Come nelle altre nostre interviste, partiamo dal principio, raccontaci chi sei, da dove arriva la tua famiglia…

«Guarda, famiglia normalissima, parigina. Con loro ho sempre fatto escursioni. Ho una sorella e un fratello che non posso certo definire grandi appassionati di montagna. Quando ho scoperto la montagna, ho poi passato la maggior parte della mia giovinezza a Fontainebleau, proprio come nella classica tradizione della scuola parigina, a partire da Pierre Allain e il Groupe de Bleau per intenderci».

Dove nasce la tua passione per la montagna? O forse è meglio dire per l’avventura? Spiando le tue imprese e le foto dei viaggi pare proprio che tu sia attratto dall’esplorare, dallo stare in montagna?

«Una volta scoperta la montagna da ragazzino, ho iniziato a desiderare di fare la Guida, perché lo vedevo come il modo per potere starci il più tempo possibile. Oggi ci trascorro più di 200 giorni l’anno, di cui almeno 70 per lavoro. Se penso a cosa mi ha portato a scalare, penso che sia legato a quando con mio padre - avrò avuto 11 anni - camminavo in montagna o su qualche ghiacciaio, ma senza raggiungere delle vere cime. Ritengo che sia stato quel senso di frustrazione legato alla volontà disattesa di raggiungere una cima durante quelle escursioni. Volevo essere sul punto più alto, guardare sull’altro versante. A 16 anni ho poi iniziato a frequentare dei camp estivi organizzati dalle federazioni alpinistiche francesi per i giovani. Da lì poi è partito tutto».

Hai un curriculum spaventoso: alpinismo, sci, ghiaccio, falesia e difficoltà, c’è una preferenza?

«Sinceramente no. Mi piace tutto, variare, è lo stare in montagna stesso che mi piace, non mi importa facendo cosa. A dire il vero mi sono avvicinato allo sci in montagna solo quando ho intrapreso il percorso per diventare Guida alpina: gli assi mi permettevano di essere veloce in inverno e primavera. Potevo utilizzarli per compiere quelle salite che a volte avevo tralasciato perché poco tecniche. Il terreno classico per intenderci. E poi a volte quei lenzuoli di neve si possono pure scendere!».

Con gli sci hai compiuto discese di tutto rispetto – il Nant Blanc all’Aiguille Verte per esempio – cosa ti piace di quel tipo di discese?

«Quando ho iniziato con lo sci su quel tipo di terreno ripido e tecnico ero un follower: non avevo esperienza, seguivo gente più esperta e abituata a quelle discese. Così ho imparato. Ci tengo a dire che non amo la definizione steep ski, mi piace parlare di sci di montagna, nel quale si possono incontrare terreni più o meno difficili. Per me non è un problema se durante una discesa devo mettere via gli sci e scendere con mezzi alpinistici, come per il Nant Blanc ad esempio. Non lo nascondo, vivo sempre un’esperienza e valuto i miei limiti».

Lo sci anche per spostarsi in alta quota: il viaggio in Pakistan di cui parla il movie Zabardast, il tentativo al Nanga Parbat. Pensi che sia il futuro, visto anche l’incremento di exploit degli ultimi due anni, dal K2 al Lothse e al Nanga Parbat?

«Penso che sugli ottomila lo sci sia un mezzo quasi ideale, specie per accorciare i tempi di discesa. Se farò altri ottomila, come al Nanga Parbat (nel 2016, dal versante Diamir in sci da 7.800 metri, ma in cima a piedi in un secondo attacco alla vetta) penso che me li porterò. Sono i mezzi giusti per muoversi sulla neve su terreno non troppo tecnico. A 4.500 o a 7.500 sciare è uguale da un punto di vista tecnico, ma ci si deve fermare molte più volte per respirare. Scendi più lento, ma io mi ritrovo con il mio stile che non è quello dei grandi curvoni supersonici. Penso che una sfida realistica per la prossima generazione di sciatori siano i 14 ottomila con gli sci!».

Sei un alpinista e sciatore completo? C’è stata una volta che avresti voluto avere gli sci o magari viceversa?

«Sì, sul Gasherbrum II per la discesa mi avrebbero fatto davvero comodo. Non uso materiale ultra leggero, ma avrei pagato volentieri il prezzo del peso in salita».

A proposito di sci, il Mount Logan di quest’anno?

«Dopo il Nuptse ero davvero stanco. È stato un progetto che mi ha impegnato per anni. Nel 2017 ho anche assistito al tragico incidente di un membro del team Scott per una caduta di pietre nel Couloir Angelique. È stato un anno duro. Avevo fatto un sacco di cose. Mi sentivo contento ma non felice, e c’è una bella differenza! L’idea del Mount Logan, 5.959 metri, in Yukon, mi frullava in testa fin da prima: volevo un’avventura. È la montagna più alta del Canada, la seconda in Nord America dopo il Denali, ed è molto vicina al confine con l’Alaska. Nel corso di un’altra spedizione avevo visto quel fiume di ghiaccio: volevo risalirlo, scalare, sciare. Qualcosa di divertente e allo stesso tempo avventuroso. Per il Logan avevamo una mappa, un punto di inizio e uno di fine: il resto spettava a noi! Alla partenza eravamo io, Thomas Delfino, Alexandre Marchesseau e Grégory Douillard, una guida fluviale, visto che volevano tornare scendendo il fiume sul lato opposto della montagna fino al mare e su una canoa fino ad allora avevo passato solo un pomeriggio in vita mia. Abbiamo deciso di partire dal Malaspina Glacier dopo essere atterrati a Yukutat. Piccolo aneddoto: il secondo giorno uno sciamano locale è venuto per scacciare gli spiriti cattivi che aleggiavano su di noi: pare che il giorno prima ci fosse stata una curiosa coincidenza tra il canto di un uccello e l’abbaiare di un cane, segno di grande sventura, o almeno qualcosa del genere. È un ghiacciaio enorme, guarda questo punto sulla cartina, sembra stretto: beh, saranno dieci chilometri!».

Altri spazi!

«Assolutamente, siamo partiti con una slitta e zaini da 35 chili per ciascuno con l’idea di stare fuori più di un mese e mezzo. Avevamo programmato otto giorni fino al campo base, ma ne abbiamo impiegati il doppio. Siamo arrivati in un punto dove il ghiacciaio, largo quasi 15 chilometri, era insuperabile, un dedalo di crepacci che con le nostre slitte trainate a sci ci avrebbe richiesto troppo tempo e altrettanti rischi. Siamo riusciti a superarlo risalendo delle montagne sui suoi fianchi: sulla mappa erano definite hill, colline. Ma ci sono voluti due giorni».

Poi siete arrivati al campo base, quanto vi siete fermati e che via avete scelto per la cima?

«Ci siamo riposati un giorno, per noi i veri giorni di riposo dovevano essere quelli con tempo bello. Con il brutto, la neve e la pioggia, in alta quota non ti riposi davvero, devi sempre fare qualcosa: spalare, evitare che entri acqua, sei teso e il clima uggioso porta a pensare e alla fine non ci si riposa. Con il sole invece ci si rilassa davvero e così abbiamo fatto. Abbiamo deciso di salire e provare a sciare la Cresta Est del Mount Logan: ci abbiamo impiegato dieci giorni ed essere lenti ma continuare a salire anche con tempo non ottimale è stata una delle chiavi del successo. L’altra è stata la decisione di costruire sempre delle grotte nella neve per i bivacchi. In cave fa più caldo, non c’è il pericolo che il vento te la rovini e sei protetto dai pericoli: è stato vincente e, una volta rodati, ci impiegavamo solo un paio d’ore a costruirla con delle buone pale in alluminio! Una volta in cima, siamo scesi per l’itinerario di salita. Una cresta prima immensa e poi un filo che s’insinua in una parete di seracchi. L’ho percorsa tutta in sci a eccezione di due sezioni troppo affilate, per un totale di trecento metri lineari. Abbiamo spezzato la discesa su due giorni. Incredibile sciare nello stretto tecnico su una montagna tanto enorme!».

Poi c’è stata la discesa del fiume sul lato opposto, fino di nuovo all’oceano…

«Esatto, ma prima di raggiungere il fiume abbiamo dovuto percorrere di nuovo con le pelli l’immenso ghiacciaio sul lato opposto del Mont Logan per giorni. A quel punto abbiamo depositato parte del materiale che non ci serviva più sull’aereo e abbiamo iniziato a navigare un fiume non impetuoso ma immenso, completamente immersi nella wilderness dell’Alaska e dello Yukon. Alla fine questa che temevamo si è rivelata la parte più facile».

Invece per la spedizione in Pakistan, nel Karakorum, di Zabardast eri la guida ingaggiata per accompagnare i membri o hai partecipato anche alla creazione del progetto?

«L’idea qui era di Thomas Delfino, un ragazzo splendido, sempre motivato per le avventure. L’ho conosciuto allora e poi mi ha accompagnato quest’anno al Logan. Sono stato ingaggiato dalla produzione del film come Guida, ma ho chiesto di venir aiutato da Yannik Graziani visto che la crew era di otto persone. Alla fine siamo diventati un gruppo, non c’erano più distinzioni e quello che mi piace del film è che ha raccontato questo spirito, così come si sono vissuti i diversi momenti della spedizione».

Ogni anno fai diverse spedizioni: quali sono le tre cose che non devono mancare nelle tue avventure?.

«Mi piace esplorare le montagne e per me una buona spedizione deve avere tre ingredienti: uno, buoni amici, perché per me è una vacanza;

due, deve essere un viaggio prima di tutto. E se hai fortuna e tutto è andato per il verso giusto, si riesce realizzare anche qualche obiettivo;

tre, l’estetica. Un aspetto non legato alla difficoltà, ma alla bellezza in sé della linea. Prima non nascondo di essermi concentrato solo sui numeri, ma mi sono accorto che si perde tutto il resto.

Le grosse montagne sono meravigliose, mi attraggono proprio perché richiedono più tempo, più energie».

Domanda semplice, ma sempre difficile per un alpinista: una montagna che vorresti scalare. E una che vorresti sciare.

«Certamente il K2, che è nei prossimi imminenti progetti, oppure anche il Masherbrum, ce ne sono molte in realtà che mi piacerebbe salire. Invece con gli sci vorrei ripercorrere una linea che ho salito alcuni anni fa: la parete Sud del Monte St. Elias, sempre al confine tra Yukon e Alaska. Quando si è giovani come me adesso, si ha più tempo, quindi meglio dedicarsi a grandi montagne. Per esempio, in Patagonia mi piacerebbe andare, ma… tra un po’ di anni».

Come organizzi le tue spedizioni, sei maniacale o lasci qualcosa al caso?

«Non lascio molto al caso, non ce lo si può permettere per questo genere di spedizioni. Penso di essere abbastanza maniacale. Spesso si commettono degli errori nella fase organizzativa che capisci poi sul campo. Ma sbagliando s’impara tanto. Basti pensare al cibo, o al materiale da impiegare. Poi durante la spedizione cerchi di gestire le diverse situazioni».

Proponi anche ai tuoi clienti questa visione di alpinismo?

«Mi è capitato, ma solo con quelli che conosco meglio e con cui ho un rapporto di estrema fiducia. Son sincero, non mi trovo molto a mio agio. In spedizione, specie ad alta quota, ci sono molti più rischi. Mi basta pensare al mio incidente della scorsa settimana quando sono caduto nel crepaccio alla base della normale per il Mont Blanc du Tacul con il cliente che è rimasto fuori. Un incidente banale di questo tipo potrebbe avere ben altre conseguenze su alcune montagne del mondo. Poi quando ci si ingaggia davvero devi pensare a te stesso e non è facile gestire i clienti».

E invece qui sulle Alpi ci sono posti dove trovi ancora l’avventura?

«È sempre più difficile, ma ad esempio un massiccio come quello degli Écrins ha ancora molto da offrire. Specie in inverno sono diverse le vie dure dove puoi rimanere solo per chilometri».

Last but not least: durante la tua carriera alpinistica ti sei mai ispirato a qualcuno?

«Mi sento di risponderti di no. Se scali con l’idea di un mentore davanti a te che ti guida nelle scelte, non lo stai facendo nel modo giusto. Perché non lo stai facendo davvero per te stesso. Ed è quello che conta, specie se vuoi vivere la tua personale avventura!».

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 126. SE VUOI RICEVERE TUTTI GLI ARTICOLI DI SKIALPER NELLA TUA CASELLA DELLA POSTA, ABBONATI.

Alla ricerca del cristallo perfetto

«Non sono cattiva, è che mi disegnano così» dice Jessica, avvenente moglie di Roger Rabbit. Mi è capitato più volte, circumnavigando il mondo con gli sci, d'incontrare paesi e villaggi che vengono dipinti dagli organi d'informazione in maniera del tutto contraddittoria con la realtà. La fame di potere dell'uomo lo porta a fare guerre e creare tensioni in luoghi dove le popolazioni vorrebbero ritrovare il sorriso e venir dipinte in maniera più positiva.

Figuriamoci in Siberia, regione russa che va dai monti Urali alla Kamchakta, terra del freddo e dei Gulag, ma anche dei monaci della Buriazia, della Transiberiana e dei monti Altai. Già, i monti Altai… In un’intervista sul libro Uomini & Neve avevo letto che sui monti Altai in novembre si trova il cristallo perfetto. Chi si è lanciato in una simile dichiarazione è Taro Tamai, surfer e snowboarder giapponese che in una delle sue esplorazioni nevose ha colto l'opportunità di essere nel posto giusto al momento giusto.

Cartina in mano, uno dei posti della terra più lontani dal mare, dove nevica e fa freddo, è proprio la zona dei monti Altai. Taro parlava della Mongolia, nel mese di novembre, con il rischio di rimaner bloccato fino a primavera. Cristallo perfetto in novembre? Temperatura media -30 gradi, boschi, neve che si alza con un soffio? Non si può resistere bisogna andare! Proviamoci, ma dalla parte russa che ha strade in più, un minimo di organizzazione e qualche impianto di risalita per sgranchirsi le gambe dopo l'estate.

L'impatto con il clima all'uscita dall'aereo a Novokuznetsk è proprio un impatto! Pietrificati, montiamo su un pulmino guidato da un autoctono: il freddo è tale che lo sterzo quasi non gira. Arriviamo a Seregesh, gli impianti girano, ma le nostre gambe no. È talmente freddo che sembra di avere le gambe di vetro, mi sento disconnesso dagli sci e dalla neve, come se avessi la febbre, ma non sono io quello caldo, è fuori da me che fa freddo! Dopo la sgranchita e il primo contatto con il cristallo perfetto il viaggio continua nel cuore dei monti Altai e, per raggiungere il mitico villaggio di Luzhba, ci tocca un trasferimento a bordo della ferrovia suburbana. Il percorso dalla cittadina di Mezdurecensk è surreale: questa piccola linea ferroviaria collega una miniera di carbone alla cittadina da dove siamo partiti. I treni che la percorrono sono pesantissimi e il nostro convoglio trasporta gli operai che seguono la manutenzione continua che questa linea necessita, trasportando con loro enormi attrezzi ferrosi che non so come riescano a maneggiare con quelle temperature.

A guardare fuori dal finestrino sembra sembra un posto normale, ci sono bambini che salgono e scendono, scuole, signore che vendono ciambelle alle stazioni un po' come in campagna su un treno di terza classe. Lo sbarco a Luzhba riporta alla realtà delle cose: fa talmente freddo che le ciglia si aggrovigliano tra loro. Cristiano corre inutilmente per scaldarsi, Pasti si mette la maschera da sci e perde la parola, Martino quasi perde un’unghia per scattare foto.Michele mi affianca con la barba che sembra un cono gelato al contrario e mi dice: «hei uomo!». Io mi guardo attorno, sono la Guida alla ricerca del cristallo perfetto, ma vorrei essere un bagnino con una piadina su un pedalò. Mi faccio coraggio, raggiungiamo la casetta, che per fortuna è calda, e sorseggiamo una buona zuppa che Alexey ci ha preparato. Siamo i primi ospiti della stagione, le montagne intorno a noi sono piccole, nessuna traccia. Però non usciamo… ci vuole una bella motivazione. Il sole si alza, ma cambia ben poco, il mercurio del termometro si è ritirato sotto il minimo.

Per non sentirsi ancora più impotenti patiamo a esplorare la zona. Dimitri e Grigory ci spiegano i segreti delle montagne, battere traccia è una libidine: la neve è talmente leggera che si sposta con lo sguardo. Sarò mica diventato il Mosè delle nevi? In discesa guardo Giacomo e il Furla, sembrano sottomarini mentre Martino scompare urlando. Ogni discesa viene ripetuta due o tre volte per linee diverse, alla fine fine sono sempre più di mille metri al giorno. A un certo punto del nostro soggiorno si presenta un fronte ‘caldo’: la temperatura sale fino ai -20 e nevica! Fiocca con questo freddo? Sì! E il cristallo perfetto diventa pure abbondante. Io mi sento un po' meno Mose' e batter traccia diventa un tantino più difficile. Mi scordo del colore dei miei sci e raggiungo il record negativo di due ore per 250 metri di dislivello, neanche in Himalaya! Ma la sensazione dì sciare dentro tutta quella neve, accarezzati in ogni poro dalla fata bianca è qualche cosa di indescrivibile, è come essere avvolti nella seta. Fare il bagno con tanta schiuma fa passare qualsiasi fatica e freddo.

Mentre scrivo queste righe l'inverno è quasi finito. È stato un inverno balordo questo sulle Alpi e in Dolomiti. Quelle sciate siberiane hanno sconvolto tutti i gradi di paragone con le altre. Qualche giorno fa ho incontrato in un bar a Mestia Grygori, eravamo entrambi a cercare cristalli in Svanezia, Georgia, ma ci siamo dati appuntamento per il prossimo autunno: chi viene?