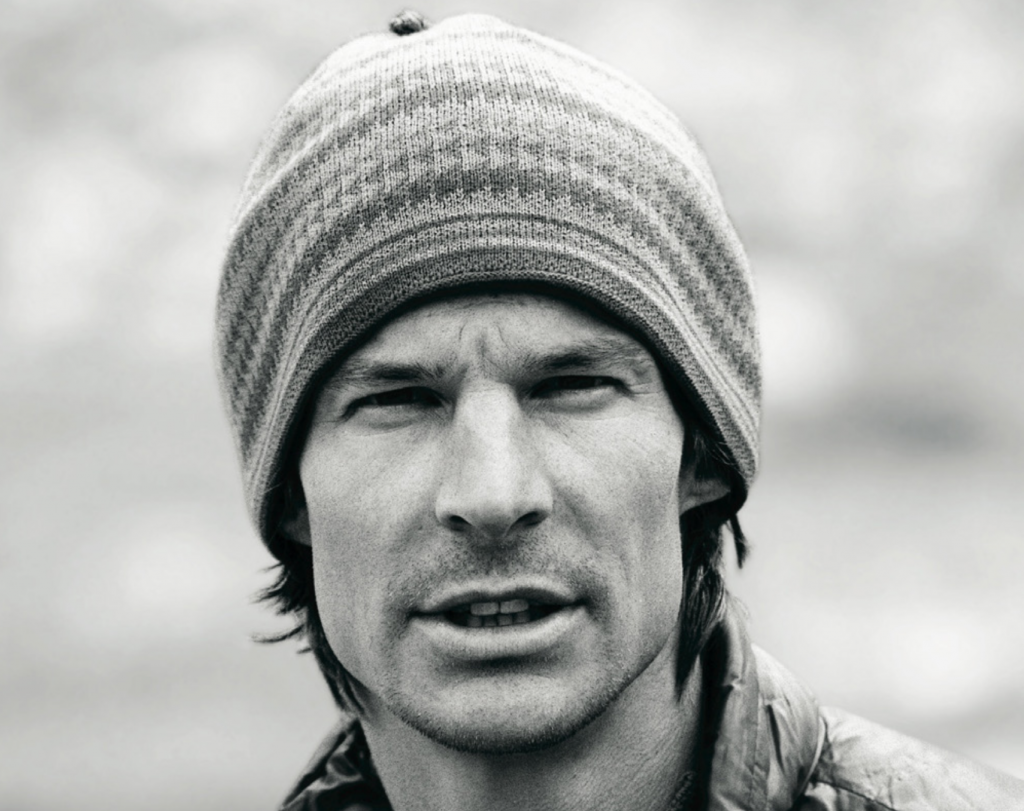

Steve House. L’alpinismo come arte. E allenamento

4.100 metri di parete. Cinque viti da ghiaccio, nove chiodi, sei nut, tre friend, 50 metri di corda dinamica. Sei giorni di salita, due di discesa. I numeri sono freddi e sterili, ma se si è in grado di leggerli raccontano tantissimo anche da soli. Quando nel 2005 Steve House e Vince Anderson hanno scalato la parete Rupal sul Nanga Parbat, l’impresa è risuonata come uno sparo nell’ambiente alpinistico a causa della purezza dello stile, oltre che per l’audacia. Aprire una via del genere in stile alpino, scalando veloci e leggeri, richiede tantissima dedizione. Richiede però anche una forma fisica di ottimo livello, per riuscire a scalare tutte quelle ore (scriverei giorni, ma si perderebbe il senso di continuità dello sforzo) rimanendo lucidi ed efficienti.

L’alpinismo, da fuori ma anche da dentro, è visto come un’avventura, come un’attività che mette in gioco la testa delle persone. Questo è vero, ed è quello che lo differenzia da uno sport agonistico di resistenza, per quanto duro e lungo sia quest’ultimo: durante una salita come quella di House e Anderson non ci si può ritirare all’improvviso (anche scendere vuol dire comunque fare alpinismo ed essere impegnati in modo non dissimile dalla salita) e lo sforzo, più che un esprimere al meglio le potenzialità dei muscoli, diventa un raschiare il fondo del barile del proprio corpo, cercando di sopravvivere. Questo ha messo troppo spesso in secondo piano le capacità atletiche di alcuni alpinisti. Se un profano, guardando un video di Steck che scala una grande parete Nord in circa due ore, pensa che folle!, un alpinista, osservando lo stesso filmato, dovrebbe chiedersi:

come si è allenato per essere così veloce?

Ciò succede di rado perché gli alpinisti, professionisti inclusi, raramente si allenano con criterio. Forse perché la scalata è una pratica che si sceglie per anarchia, per contrasto agli sport e alle attività regolamentate, ma spesso gli alpinisti non seguono un metodo specifico, strutturato per le loro esigenze. La maggior parte si limita a cercare di scalare il più possibile e magari correre o andare in bici, meglio se forte. Non è un modo produttivo per impiegare il tempo. Anzi, alla lunga può essere la causa del ristagno delle prestazioni che colpisce la gran parte degli appassionati.

Dopo il brutto incidente che ha avuto mentre scalava sul Monte Temple nel 2010, House ha dedicato molte delle sue energie a trasmettere le competenze accumulate durante la lunga carriera, con un occhio soprattutto verso le nuove generazioni di alpinisti, americani e non. Il suo libro Allenarsi per un nuovo alpinismo (appena pubblicato dalla nostra casa editrice) va in questa direzione, evidenziando gli errori e le soluzioni nell’allenamento che lo hanno portato a essere uno degli alpinisti di punta degli ultimi anni. Le tecniche e i principi di base non sono nuovi e sono ben spiegati da Johnston, allenatore della Nazionale di fondo statunitense. A Steve è toccato il compito di adattarli all’alpinismo e testarli. Cosa intendono per nuovo alpinismo e per chi è pensato questo manuale? L’alpinismo di cui parlano è quello fast & light, chiamato anche nudi di notte dai francofoni: scalare il più velocemente possibile, portandosi dietro una quantità minima di materiale. Le salite considerate come buoni traguardi per un alpinista medio, per loro sono solo elementi nei quali allenarsi. Per dare un’idea: il primissimo test proposto per valutare la propria forma fisica è una scalata slegati, con scarponi e zaino pari al 20 per cento del proprio peso corporeo, su una via di 300 metri di III. Non estremo, d’accordo, ma neppure qualcosa che consiglierei a un principiante. Questo libro è allora destinato solo ai futuri Steck? No, le norme contenute sono perfette per capire come funzionano il fisico e la mente d’ogni scalatore. Sta poi al singolo adattarle alle proprie esigenze (diamine, siete alpinisti: l’ultima cosa che dovete fare è seguire alla lettera delle norme, imparate e createvi il vostro mondo!). Se però volete puntare a vincere un Piolet d’Or e a essere la nuova speranza bianca dell’alpinismo, come ironica- mente era chiamato House da ragazzo, qui ci sono i consigli che vi spiegheranno come poterlo fare.

Parlando di libri, è interessante e impossibile non fare il confronto con uno dei mentori di House: Mark Twight. Come Twight, anche Steve è partito dalla narrativa, anche se direttamente da un libro autobiografico (mentre Twight aveva iniziato sulle riviste, con articoli poi raccolti nel celebre Kiss or Kill, confessioni di un Serial Climber) per approdare poi a un manuale tecnico. Le analogie sono evidenti, ma se nello stile narrativo House seguiva in modo più educato la linea del predeces- sore (risultando meno dirompente), con Allenarsi è uscito dalla scia e ha realizzato un lavoro che è innovativo.

Il manuale di Twight era un non-manuale, in cui sconsigliava ricette brevi e dava vari consigli e spunti - alcuni veramente estremi - più per tracciare una linea di pensiero, o per rompere un pensiero precedente, che per insegnare davvero a scalare le montagne. House, grazie anche alla collaborazione con un allenatore professionista, ci fa vedere qual è stata la sua routine per diventare un alpinista di punta e cosa si deve compiere per fare altrettanto, in modo semplice ma preciso. Non si troverà altro che allenamento, se non una piccola parte sull’alimentazione e sulla fisiologia in quota. Nessun nodo, nessun consiglio sull’attrezzatura e il vestiario. Solo come impiegare nel modo più intelligente il proprio tempo per preparare al meglio il fisico a essere devastato in alta quota.

Buona lettura e buone scalate.

Partiamo con una domanda di attualità: hai avuto difficolta ad allenarti in questo periodo? E le persone che alleni?

«Sono veramente fortunato: vivo in una piccola città di montagna, è stato facile continuare a correre e fare scialpinismo. Ho scelto di non fare nessuna scalata tecnica per evitare di prendere rischi durante il periodo del Covid-19. Per gli atleti che alleno è stato un po’ diverso. Una ragazza a Città del Messico vive in un appartamento di 60 metri quadrati e non poteva uscire. Fortunatamente si è potuta allenare sulle scale del suo palazzo di cinque piani. Un altro è pilota di aerei con base a Hong Kong e ha continuato a lavorare durante la pandemia. Quando atterrava in una nuova città doveva andare direttamente in hotel e non poteva lasciare la stanza dell’albergo per tutto il tempo, da 48 fino a 72 ore. Si è dovuto allenare quindi in camera, con tanti esercizi a terra o step su e giù dalle sedie».

Quando hai deciso di diventare un alpinista professionista? E quali sacrifici hai dovuto compiere?

«Io non ho deciso di essere un alpinista professionista. Infatti, in senso stretto, lo sono stato solo per i pochi anni in cui non ho realmente lavorato. L’idea di essere un arrampicatore di professione mi ha sempre fatto sentire a disagio. Penso che sia necessario creare qualcosa di utile nel mondo e non vedo come un alpinista possa creare niente oltre ai propri risultati. Per questo motivo ho sempre lavorato. Prima come Guida alpina, poi come autore e adesso come allenatore e imprenditore, aiutando gli atleti di sport di montagna ad allenarsi con le migliori conoscenze e pratiche».

Hai iniziato a scalare in Slovenia, con persone di una cultura differente dalla tua. Questo ha influenzato il tuo alpinismo?

«Mi ha aperto tante finestre. Una delle cose più interessanti è che mi ha mostrato una comunità di alpinisti. Negli Stati Uniti gli arrampicatori sono geograficamente isolati e le comunità sono veramente lontane le une dalle altre. Ci sono gruppi nei principali centri, Yosemite, Boulder, Teton, ma, soprat- tutto prima di internet, raramente si parlavano e interagivano. La cultura alpinistica in Slovenia invece è altamente integrata: gli alpinisti sono molto connessi e spesso parlano, socializzano e, ovviamente, scalano insieme; ed esternamente (la cosa più interessante per me) è integrata con la cultura generale slovena. Negli Stati Uniti l’arrampicata è un’attività molto marginale. Qualcosa da gente pazza. Qui se non puoi diventare ricco e famoso facendo qualcosa, la società di massa non vede come possa valere la pena farlo. Qui pericoloso è fare le scale senza usare il corrimano. In Slovenia l’alpinismo e lo sci sono visti come cose molto normali, se non nobili. E le montagne sono parte della cultura generale. Penso che a un italiano cresciuto sulle Alpi tutto questo sembri normale. L’ufficio delle Guide alpine è spesso di fronte alla chiesa nella piazza centrale: Guide e religione sono le due principali istituzioni del paese. In Slovenia ho visto cosa può essere una vera cultura della montagna. Ancora oggi i miei concittadini non hanno capito me o come mai passi così tanto tempo in montagna. Non hanno idea che per un gruppo di persone io sia famoso. Sono completamente anonimo».

Cosa intendi per stile alpino?

«In parole povere: fiducia in se stessi. Prendi l’attrezzatura minima necessaria, il tuo corpo e il tuo spirito. Questi sono gli unici strumenti necessari per fare le cose più incredibili».

Scalando su grandi pareti la velocità contribuisce ancora alla sicurezza

o il limite è stato raggiunto?

«La velocità contribuirà sempre alla sicurezza. Pensa per esempio al parlare in italiano. Se io provo a dire qualche parola, devo parlare veramente piano. Tu puoi parlare veloce. Ma se provi a parlare ancora più veloce, alla fine inciamperai, pronuncerai male alcune parole e non sarai più in grado di comunicare il tuo messaggio. Man mano che gli scalatori diventano più abili, diventano più fluenti a velocità più elevate. I limiti sono solo nelle nostre menti».

Perché gli alpinisti scrivono così tanti libri? È una tradizione del passato (i pionieri scrivevano delle loro imprese usando come modello le relazioni scientifiche) o è un modo per comunicare rimanendo isolati?

«Bella domanda! Ma non so la risposta».

Qual è l’obiettivo dei tuoi manuali?

«Semplicemente condividere quello che Kilian Jornet, Scott Johnston e io abbiamo imparato nel corso di decenni di allenamento e di prestazioni elevate. Vogliamo che il pubblico disponga di una fonte affidabile di informazioni sull’allenamento per gli sport di montagna».

C’è differenza tra l’allenamento di un alpinista e quello di un atleta olimpionico?

«Non c’è differenza, tutti i corpi lavorano alla stessa maniera. La differenza sta nel come le persone affrontano il loro percorso di allena- mento personale».

Le tue salite, o quelle di Steck, hanno dimostrato cosa può fare un alpinista grazie a un allenamento olimpionico. Hai notato molte differenze nel modo di allenarsi degli arrampicatori nel corso della tua carriera?

«Sì, ora tante persone si allenano in modo più intelligente. Quando ho iniziato nel 2000 ero il solo alpinista che si allenava come un atleta profes- sionista. E quando ho incontrato Ueli per la prima volta, nel 2005, aveva appena iniziato il suo percorso di allenamento ed eravamo gli unici».

Ci sono altri alpinisti che stanno seguendo il vostro metodo di allenamento?

«Scott Johnston è l’allenatore dell’alpinista tedesco David Goettler da circa quattro anni. Abbiamo anche lavorato con Alex Honnold, con la campionessa del mondo di freeski (2017) Lorraine Huber, i membri del team The North Face Global Anna Pfaff e Andres Marin e con un paio dei migliori ultra-runner americani: Luke Nelson

e Mike Foote».

Vi aspettavate tutto questo interesse verso il primo libro da parte di non alpinisti?

«No. Siamo rimasti completamente sconcertati da chi stava acquistando Training for the New Alpinism: quando Kilian Jornet lo ha pubblicato sul suo account Instagram e ha detto che si sarebbe divertito a leggerlo, abbiamo visto tutti i commenti di altri corridori e sciatori che lo avevano letto. Allora abbiamo capito!».

Il libro ha venduto molto, ma principalmente a non alpinisti. Saranno lo scialpinismo o le corse in montagna a formare il corpo dei futuri conquistatori dell’inutile?

«Non lo so. Le montagne sono un luogo in cui tutti sono liberi di esprimersi come vogliono, quindi spetta alle generazioni future trovare la propria ispirazione».

Con l’incremento dell’intensità degli allenamenti si arriverà a un punto in cui - come gli atleti professionisti - anche gli alpinisti avranno solo una breve carriera in cui potersi esprimere al 100 per cento? È compatibile questo con le condizioni variabili delle montagne?

«Poiché l’alpinismo non è competitivo, la durata della carriera di un alpinista è molto più lunga rispetto, per esempio, al ciclismo. Penso che 20 anni ad alto livello siano possibili per un arrampica- tore, anche se solo 5-10 di questi saranno al culmine assoluto. Alla fine parliamo di fisiologia e noi non possiamo battere il tempo».

Scrivi che l’alpinismo è 80 per cento testa e 20 per cento fisico. Bisogna allenare anche la mente, dunque? O è impossibile?

«Allenare il corpo è anche allenare la testa. Le persone spesso non colgono questa connessione nel libro, quindi è un mio errore come autore che non l’ho chiarito meglio. Allenarsi richiede un’enorme quantità di disciplina ed è molto difficile da fare mentalmente. Le due cose procedono sempre insieme».

Hai scritto che ti sei allenato per 15 anni per scalare la parete Rupal. Quanti di questi seguendo il metodo illustrato nel libro?

«Ho iniziato con il mio primo allenatore nell’autunno del 2000 e ho cominciato ad allenarmi con Scott Johnston nella primavera del 2001. Mi sono allenato con lui fino al mio incidente nel 2010».

Hai scelto di scalare con una persona che non si stava allenando come te, giusto?

«Vince e io siamo cari amici dal 1994. Si era allenato. Non come me, ma lo conoscevo bene e sapevo che era all’altezza della scalata e un perfetto partner».

Senza un allenamento specifico eri abbastanza in forma per aprire nuove vie di misto estreme e per scalare non stop per 60 ore sul Denali. Questo metodo serve solo per migliorare super-alpinisti o per scalare a 8.000 metri o può essere utile per tutti?

«Ne parliamo molto nei nostri libri: certo, le persone possono raggiungere una forma fisica abbastanza elevata semplicemente arrampicando molto e facendo esercizi casuali (l’esercizio non progressivo non è uguale all’allenamento). Questo era in effetti tutto ciò che chiunque ha fatto prima del 2000 o giù di lì. Inoltre arrampicare è uno sport di alta abilità, quindi bisogna scalare molto per sviluppare le abilità necessarie, per non parlare della capacità di valutazione e dell’esperienza».

In alcune tue salite hai cercato quasi una relazione mistica con i compagni di cordata, in altre hai detto di essere stato ispirato più dal tuo ego. Queste cose coesistono o a volte è necessario scalare con qualcuno per le sue abilità e non per la sua personalità?

«Ogni salita è diversa e cambiamo mentre procediamo attraverso la vita e l’arrampicata».

A volte definisci l’alpinismo come un’arte. Però l’alpinismo non mira a comunicare qualcosa agli altri: si scalano le montagne solo per se stessi. Non è un controsenso?

«Io credo che comunichi qualcosa agli altri. Molto, nel caso di alcune salite. Pensa a tutti i grandi libri di alpinismo. Ma ciò che è più importante, secondo me, è quello che viene comunicato a te stesso. Gli alpinisti hanno questo meccanismo di riscontro incredibil- mente unico e ricco verso se stessi. Quando arrampico, imparo qualcosa su di me, sul mio immediato stato emotivo, fisico e metafisico. Può essere transitorio, non permanente, ma molta grande arte lo è: danza, musica dal vivo...».

Il lavoro di allenatore con il progetto Uphill Athlete e il dover essere comunicativo (fare video, curare i social, rispondere a lunghe interviste) hanno cambiato la tua routine?

«È la mia professione, sono impegnato a tempo pieno per quattro giorni a settimana e per parte degli altri tre».

Quando ho intervistato Steck (Skialper n.101) parlava di come gli alpinisti fossero ancora molto lontani dal limite. Per esempio, ipotizzava l’arrivo di un alpinista in grado di unire le capacità atletiche di Kilian con le sue capacità tecniche. Tu cosa ne pensi?

«Concordo in pieno con questa affermazione».

Per finire: hai ancora la scritta Bonatti is God (Bonatti è Dio, ndr) sull’auto?

«No».

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 130

Arriva anche il pantaloncino... elettorale

È un fenomeno tutto americano, però un po’ di curiosità la può destare anche da noi. Negli Stati Uniti, in fibrillazione per le elezioni presidenziali del 3 novembre, ha iniziato a circolare la foto di un’etichetta di un capo di abbigliamento Patagonia con una scritta ‘Vote the assholes out’ (linguaggio molto colorito, diciamo ‘vota per lasciare a casa gli st….i’). La fotografia è apparsa per la prima volta in un post di Corey Ciorciari, ex consigliere del senatore della California Kamala Harris. In molti hanno pensato a un fotomontaggio, invece alcuni articoli della stampa, da Adventure Journal al Los Angeles Times, confermano che non è un fotomontaggio. Secondo quanto scritto da Steve Casimiro dell’Adventure Journal, che ha contattato la sezione affari pubblici del brand di abbigliamento outdoor californiano, si tratterebbe di un’edizione in tiratura ultra-limitata del pantaloncino Road to Regenerative Stand Up. Il messaggio sarebbe diretto genericamente, come avvenuto in altre forme in passato a ‘politici di qualsiasi partito che negano che il cambiamento climatico sia reale, o non credono che dovremmo fare nulla per il cambiamento climatico’.

Gorropu in anteprima sul sito internet di Ferrino

Il film Gorropu, ritratto della climber polacca Aleksandra Taistra, viene proiettato oggi, sabato 19 settembre, in occasione della 25esima edizione del Ladek Mountain Festival, la più importante manifestazione polacca dedicata alla cinematografia di montagna. Evento che da tre anni ospita la cerimonia di premiazione dei Piolets d’Or, gli oscar dell’alpinismo. In concomitanza alla proiezione Ferrino organizzerà un’anteprima online per lunedì 21. Dalle 21 alle 24 sarà infatti possibile vedere Gorropu in una sezione dedicata del sito Ferrino: www.ferrino.it

Gorropu, titolo del film realizzato da Francesco Pierini, Ivan Frattina e Filippo Maragno, è anche il nome di una gola in Sardegna, quella dove Aleksandra Taistra ha realizzato la sua salita piщ importante: Hotel Supramonte in giornata (8b max/7c obbl.; 400 m). Percorso aperto da Rolando Larcher e Roberto Vigiani nel 1999, Hotel Supramonte è tra le più apprezzate vie multi tiro in Europa. La pellicola ripercorre, scena dopo scena, il percorso che ha portato Aleksandra dal primo approccio con la roccia alla conclusione di questo ambizioso progetto, nell’ottobre 2019.

Non si tratta del mero racconto di una scalata su roccia, ma di un viaggio che va a toccare anche gli aspetti emotivi e sentimentali oltre a quelli sportivi. Un film che parla di resistenza e perseveranza, ma anche di maturazione personale attraverso la realizzazione di qualcosa per molti fuori portata. Mostra come la concentrazione necessaria per sopportare le difficoltà di un’intensa scalata, di tentativi falliti, di pessime condizioni meteo, possa diventare mezzo per comprendere se stessi.

Per le sue scalate Aleksandra veste Rock Slave e utilizza attrezzature da camping Ferrino High Lab. „Siamo orgogliosi – commenta Anna Ferrino, CEO – di supportare Aleksandra e con lei il film Gorropu. Una climber forte e decisa, capace di vivere l’arrampicata come percorso di crescita, andando oltre il gesto atletico».

La donna che vuole battere il record maschile

Una donna che punta dritta al record di un uomo. Peraltro fresco. Lo scorso 6 settembre il francese Aurélien Dunand-Pallaz ha superato 17.218,2 m di dislivello in 24 ore. Ora la connazionale Élise Delannoy vuole mettere la bandierina più in alto. Élise, settima all’ultima UTMB, ha scelto sabato prossimo, 19 settembre, per cercare di stabilire il nuovo record di dislivello in 24 ore. Lo farà su una collina di 129 metri a Nœud-les-Mines (Pas-de-Calais).

Il piano è di fare 290 giri di 520 metri con 59,4 m di dislivello per un totale di 151 km per 17.226 m D+. Nelle recenti prove in un giorno ha fatto 5h x 62 giri (3.680 m D+ - proiezione: 17.660 m in 24 ore), in un altro 3h x 39 giri (2.361 m D+ - proiezione: 18.500 m in 24 ore).

AGGIORNAMENTO 21/09/2020: Élise Delannoy non ha battuto il record maschile, ma stabilito quello femminile, che è il quarto assoluto con 16.572,6 m.

Kilian a nudo/seconda puntata

Hai mai usato sci più larghi, pesanti e con più struttura?

«In Norvegia, dove c’è molta neve fresca e poca gente a fare le tracce, uso anche i miei 95; in salita è molto più facile aprire la traccia nella neve profonda e poi scendere galleggiando, ma in condizioni normali preferisco gli 88 o i 79, perché si possono ancora fare buone uscite con 4.000 metri di dislivello senza dover rallentare e nella neve dura non è importante il fatto che siano sci stretti. Posso scendere a qualche compromesso sul peso dello sci (l’88 è 1.000 grammi, contro i 700 dell’attrezzo da gara) ma uso gli stessi attacchi e scarponi perché non vedo una grande differenza. Ho provato scarponi e attacchi pesanti senza alcun vantaggio rispetto a quello che invece perdevo».

In alcuni video ti abbiamo visto sciare con due piccozze, è così vantaggioso o è solo sicurezza in apparenza?

«È vantaggioso in certe condizioni, su un pendio ghiacciato dove è necessario scendere lentamente o in tratti dove si passa costantemente dallo sci alla discesa su ghiaccio con gli sci e per non prendere e lasciare le picche si scia qualche metro tenendole tra le mani. Quando il tratto da sciare diventa lungo, non è più sicuro che con i bastoncini».

Ho letto un tuo post in cui parlavi di esposizione, rischio e difficoltà. Personalmente non trovo tutto questo minimizzabile, forse anche la percezione del rischio è influenzata dalla tua stessa confidenza o dalla preparazione, però il rischio rimane.

«Sì, i pericoli sono oggettivi, naturalmente, è con le tue capacità e in funzione delle condizioni che decidi se la probabilità di sbagliare è grande o no».

Che cos’è la velocità? È relativa?

«È la conseguenza dell’andare leggeri. E mi permette di fare di più, quindi quando non hai molto tempo è fantastica».

Da sciatore ricordo le gesta di Stéphane Brosse in alcune discese, una sorta di precursore che ha portato la preparazione atletica della gara sull’impegnativo terreno dello sci ripido. Chi era per te e quale rapporto avevi con lui?

«Quando ho iniziato a fare scialpinismo, Stéphane vinceva tutto, avevo una sua foto sulla mia bacheca e tutti lo guardavamo come un modello da seguire. Quando ha smesso di gareggiare ha iniziato a fare discese davvero interessanti. Il Nant Blanc con Tardivel senza calata in doppia è stato un capolavoro e un’altra fonte d’ispirazione. Abbiamo abitato nella stessa zona e nel 2011 abbiamo iniziato a sciare insieme. È stato lui che mi ha iniziato allo sci ripido negli Aravis, poi sul Monte Bianco con la Face NNE des Courtes e il couloir Barbey. Per me è stato un vero e proprio mentore su come muoversi in montagna, su come portare il know-how delle gare nelle lunghe traversate e nei progetti in montagna. È stato prima un idolo, poi è diventato un mentore e un amico».

Recentemente abbiamo intervistato anche François Cazzanelli. Visto che avete percorso insieme la cresta delle Grandes Murailles in estate, come valuti il suo exploit invernale su quelle creste?

«François è un grande alpinista, è bravo in tutto, è completo. La traversata Cervino-Murailles in estate non è difficile, ma è lunga, con roccia non così solida, per questo in inverno le difficoltà sono molte di più, quello che ha fatto è un’impresa eccezionale!».

Veniamo allo sci: anche in questo campo sei un fautore dell’attrezzatura leggera. Con quali vantaggi e limiti?

«Beh, nelle lunghe traversate è bene andare con gli sci leggeri perché comunque nelle discese l’obiettivo non è andare a tutta, ma risparmiare energia. Nello sci ripido uso sci un po’ più larghi (Salomon S/Lab X-Alp 79 o MTN 88) così ho una maggiore altezza tra scarpone e neve e posso concedermi qualche errore in più, ma sempre scarponi e attacchi leggeri. È quello che sono abituato a usare e mi dà un enorme vantaggio in salita, perché nello sci ripido (se si esclude l’Aiguille du Midi) bisogna prima salire e le giornate diventano lunghe. Per curvare sul ripido, mi sento più sicuro con una combinazione leggera che con un’attrezzatura pesante. Gli scarponi Gignoux sono molto rigidi, il che significa anche precisi e solidi per sciare forte».

Parliamo ancora di fast & light e attrezzatura, quali sono le tue priorità?

«Tre tipi di attrezzatura. Prima di tutto per la progressione, cioè quella necessaria per completare l’itinerario. Poi in caso di, quella che si usa per proteggersi, per calarsi, quando si va in riserva o si rompe qualcosa. Infine c’è il lusso che può essere un buon sacco a pelo, cibo non gelatinoso o un libro da leggere durante una spedizione. La prima è irrinunciabile e lavoro con i miei sponsor per cercare di sviluppare l’attrezzatura che ci permetta di seguire questo stile. Deve essere leggera, ma allo stesso tempo soddisfare le esigenze di base. Gli scarponi per l’Himalaya hanno un obiettivo specifico: evitare il congelamento delle dita dei piedi. Sono composti da tre strati che possono adattarsi ai diversi terreni. Sulla seconda si può giocare un po’, ma non sono scelte senza conseguenze. Ti faccio un paio di esempi: posso non prendere un bivy-bag e non fermarmi, ma… oppure non portare una corda e disarrampicare, però sarebbe utile se devo salire in vetta e calarmi dall’altro versante. Il lusso rimane a casa (ride)».

Sei uno skyrunner e uno scialpinista che ha portato la velocità sui quattromila o in Himalaya, poi ci sono Ueli Steck e Andreas Steindl, per fare solo due nomi, che sono partiti dall’alpinismo e lo hanno velocizzato. Qual è la differenza tra i due stili?

«Probabilmente la differenza sta nelle capacità tecniche e fisiche all’inizio più che nella visione, io devo concentrarmi sulla tecnica e loro lavorano sul fisico. Penso che gli stili siano molto simili, è solo il nostro background a essere diverso».

Qualche volta sei andato in montagna con Ueli, che cosa avete fatto?

«Abbiamo scalato insieme in Nepal, intorno a Chukkung. Abbiamo parlato molto di allenamento, approccio alpinistico alle grandi vette, acclimatamento, alimentazione. Un giorno ero a casa e, parlando, mi ha chiesto se avessi mai scalato l’Eiger. Io ho risposto di no, così mi ha detto di andare a trovarlo il giorno dopo a Interlaken, ho preso l’auto e la mattina siamo andati a Grindelwald. Abbiamo parcheggiato, una corsa fino alla parete, poi siamo saliti in simul-climbing, ma non così velocemente, solo godendocela e scattando foto. Dalla macchina alla macchina ci abbiamo messo dieci ore. Il suo è stato un approccio molto interessante, si è allenato tanto, ha curato ogni dettaglio ed è sempre stato aperto a provare il nuovo e a evolvere. Ogni uscita con lui è stata ricca di insegnamenti!».

Sei co-autore di Allenarsi per gli sport di montagna: hai cambiato il mondo di allenarti per l’alpinismo e l’alta quota?

«Per l’allenamento in alta quota non tanto, più che altro mi sono concentrato sull’acclimatamento, per trovare il giusto equilibrio tra l’allenamento in altitudine e il riposo, rimanere in forma e ben acclimatato mantenendo alta la motivazione nelle lunghe spedizioni».

Mente o corpo? Steve House ha scritto che l’alpinismo è per l’80% mentale e per il 20% fisico. Sei d’accordo?

«È davvero una combinazione di entrambi. Il corpo pone a tutti dei limiti. Puoi pensare di correre una maratona in poco più di due ore, ma se non hai le doti fisiche di Kipchoge, la testa da sola non ti farà correre così veloce. Oppure puoi pretendere di fare freesolo a El Cap, ma se sei in grado di superare massimo il 6a legato, non è la forza mentale che ti permetterà di farlo da solo e slegato. Però la mente gioca un ruolo chiave per superare le barriere e avvicinarsi ai limiti fisici del proprio corpo. Per esempio, quanti possono salire l’8a senza cadere? Molti. Ma quanti possono metterci la forza mentale per farlo da soli su El Cap? Pochi. Quanti possono salire in solitaria un WI5 o M5? Tanti. Quanti lo farebbero in alta quota in Pakistan? Nell’alpinismo spesso scaliamo al di sotto dei nostri limiti fisici e tecnici, ma in condizioni di estremo disagio e accettando un rischio e un ingaggio elevati. L’energia mentale è necessaria per continuare a salire quando tutte le ragioni ti dicono di scendere».

Hai usato le tende ipossiche per acclimatarti prima di andare in Himalaya, credi che siano una soluzione valida?

«Servono per ridurre un po’ il tempo di acclimatamento in Himalaya, diciamo una settimana, come se si restasse in un rifugio sulle Alpi per un po’ di tempo, ma non si tratta di dove si passano le ore in quota, ma di quante se ne fanno. Il corpo ha bisogno di 400 ore per essere pronto, quindi le puoi fare in una tenda o in un rifugio o nei villaggi in Nepal, ma bisogna comunque farle quelle ore. Questo per arrivare a 6.000 metri, volendo anche fino a 7.000 o 7.500, poi probabilmente una volta a 8.000 metri per i grandi esperti di Ottomila. Il problema non è acclimatarsi. Fino a 6.000-7.500 metri non è un problema, puoi stare in quota e sentirti in forma, è oltre, è la fatica che l’acclimatamento richiede. Dormire a 7.500 o 8.000 metri ti prende molte energie e dopo ti senti stanco a lungo. Credo che la cosa migliore, se sei preparato a superare 2.000 metri di dislivello in un giorno e muoverti velocemente, sia di non dormire mai oltre i 6.300 metri, salire fino a 8.000-8.300 e tornate in basso a dormire. Così stressi il fisico a sufficienza per attivare i meccanismi di acclimatamento, ma non abbastanza per stancarti troppo. Il vantaggio è che puoi fare più attività perché sei meno provato, il problema che hai bisogno di muoverti sempre, dato che non sei così acclimatato come se passassi una notte a 8.000 metri, ma più fresco».

Come è cambiato il tuo approccio al rischio ora che sei diventato padre?

«Non avevo idea di come avrebbe potuto cambiare e, sorprendentemente, il mio modo di affrontare i rischi in montagna non è cambiato. Forse perché ho sempre pensato molto prima di prendere le decisioni e analizzato le situazioni. Invece è cambiato tanto per altri aspetti della vita, come guidare l’auto con più attenzione, mangiare meglio, pensare all’inquinamento e ai rischi ambientali».

2/fine

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 130

Kilian a nudo

La storia del fast & light non può che coinvolgere Ueli Steck e Kilian Jornet. Perché rappresentano due strade diverse per arrivare alla velocità con ingaggio, quella dell’alpinista e dello skyrunner. Due strade che partono lontane, ma che a un certo punto corrono parallele fino a incrociarsi. Ma pur sempre due strade diverse. Non c’è dubbio che curiosità e sperimentazione abbiano accomunato questi giganti delle montagne e siano i fattori che li hanno fatti incontrare e dialogare. Ueli ha scritto la storia del fast & light, Kilian anche e ha ancora margini per scriverne altre di pagine. Lo abbiamo intervistato tante volte, ma mai eravamo andati tanto in profondità su argomenti come rischio, leggerezza, ingaggio, acclimatamento, attrezzatura, tecnica o allenamento. E anche sul suo rapporto con Ueli, of course.

Recentemente su Instagram e sul tuo blog hai dialogato con altri interpreti del fast & light in montagna, ma tu come definiresti con un aggettivo il fast & light?

«Nudo».

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

«Il vantaggio principale di questo stile è che permette di andare veloci in montagna per raggiungere più posti in meno tempo. Non si può portare molto peso, per questo è necessario partire leggeri. Percorrere grandi spazi e dislivelli in breve tempo permette di evitare alcuni pericoli come l’esposizione all’altitudine, il rischio di valanghe, la caduta di massi. Ed è anche molto meno costoso perché si viaggia spesso da soli o in piccole squadre e con poco equipaggiamento. Lo svantaggio principale è che andando leggeri ci si assumono più rischi, in quanto non si è attrezzati per alcuni problemi che potrebbero presentarsi lungo il percorso».

Come ti ritrovi in questo approccio piuttosto che in uno più tradizionale, se per te esiste, ora, un approccio tradizionale?

«Rispetto qualsiasi modo di andare in montagna. Per quanto mi riguarda, dopo aver provato diversi approcci, questo è quello che mi piace di più e dove mi sento a mio agio. So che il rischio può essere maggiore rispetto ad altri stili, ma lo accetto per poter essere veloce».

Lo hai chiesto tu stesso ai tuoi colleghi di velocità e non puoi esimerti dal rispondere: qual è stata la prima volta che sei andato in montagna leggero e veloce?

«Probabilmente su terreno non tecnico è stata la salita del Dôme de Neige des Écrins nel 2006, salendo di grado, l’Innominata e la nostra spedizione invernale del 2013 in Himalaya».

Come ti prepari per essere veloce?

«Preparazione fisica per essere in grado di mantenere il ritmo e preparazione tecnica per superare le difficoltà in solo o velocemente, più preparazione mentale per accettare l’ingaggio e trovare soluzioni quando le cose vanno male. E l’esperienza, penso che con il passare degli anni si impari un po’ di più a leggere la montagna. Ma non la si conosce mai del tutto».

Il fast & light rappresenta forse davvero l’evoluzione del muoversi in montagna, la direzione a cui mirare. Per ora può appartenere consapevolmente solo a un gruppo elitario di alpinisti, ma attira sempre più persone meno preparate. Quali potrebbero essere i rischi e come affrontarli se si decide di spostarsi con questo stile?

«Come dicevo, i rischi sono più alti perché a volte non si è attrezzati per ogni evenienza. Non posso dire alle persone di uscire e di seguire questo stile perché è qualcosa di molto personale e per il quale mi sono allenato per buona parte della mia vita. Si tratta piuttosto di accettare un certo ingaggio e questo potrebbe non essere raccomandabile...».

Utilizzare materiale ultraleggero richiede condizioni favorevoli, penso per esempio all’utilizzo dei ramponi con scarpe non tradizionali: quali sono i limiti in questo senso?

«Dipende davvero dal percorso, dalle condizioni, dalle tue capacità. I limiti o i punti PTI (per tornare indietro) devono essere sempre individuali e alla fine un compromesso con te stesso. L’attrezzatura continua a evolversi ed è incredibile quello che puoi fare oggi con pesi minimi, ma solo tu sai come usarla e fino a dove spingerti».

Pensi che questo approccio possa essere utilizzato anche su terreni più tecnici e alpinistici? Per vie difficili su roccia e ghiaccio? O c’è ancora qualcosa riservato solo all’élite?

«Guarda cosa ha fatto Ueli Steck sull’Eiger o sull’Annapurna o Dani Arnold con la Walker in due ore, Beta Block Super WI7, la Via Carlesso o ancora Colin Haley in Alaska e Patagonia e Alex Honnold…».

Sei mai stato attratto dall’alpinismo tecnico nel più stretto significato del termine?

«Non oggi, amo muovermi su un terreno dove posso sempre essere veloce, dove mi sento a mio agio da solo o in simul-climbing, ovviamente la difficoltà di questa zona di comfort si evolve, ma l’arrampicata tecnica pura, dove la ripetizione e l’assicurazione sono un must, non mi motiva».

Detieni molti fastest known time, per esempio al Cervino. Credi che l’alpinismo possa essere catalogato come sport o per te è qualcosa di più?

«L’alpinismo è uno sport? Sì, senza dubbio. Prima che i romantici comincino a lanciarmi pietre, pensiamo a cosa sia uno sport. L’origine del termine viene da disport, che significa attività che facciamo per divertirci, anche se il significato che ha assunto è limitato all’attività fisica. La Carta Europea lo definisce come Tutte le forme di attività fisica che, attraverso la partecipazione organizzata o meno, hanno come obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo di relazioni sociali o l’ottenimento di risultati nella competizione a tutti i livelli. Ci sono sport come la danza o il nuoto sincronizzato dove il valore qualitativo è la creatività e l’esecuzione dei movimenti, in altri come l’atletica leggera è un tempo, un peso o una distanza, negli scacchi è l’anticipazione e la strategia. L’alpinismo è un’attività fisica, suppongo che tutti noi comprendiamo che scalare una montagna con la funivia non può essere considerato alpinismo, anche se non ci sono competizioni. Beh, ditelo ai russi che fin dagli anni Trenta organizzavano gare dove si valutavano non solo la qualità fisica e tecnica ma anche la difficoltà di apertura delle vie, la sicurezza utilizzata e altri parametri. Comunque è classificato da un sistema di difficoltà, da regole non scritte, chiamate etica o stili, e dal grado di incertezza. Ma è anche scalare una montagna per cercare i cristalli o una collina per divertirsi con gli amici o per dipingere un quadro, senza dubbio. Così come lo è la corsa anche quando un ladro scappa dalla polizia o perché si sta per perdere un aereo. Si balla in discoteca cercando di cuccare o per divertirsi con gli amici. Lo sport non è esclusivamente di alto livello, ma comprende tutti gli scopi di un’attività, anche se purtroppo lo valutiamo solo in termini di performance in prima battuta».

1 / continua

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 130

Lettere dai 4.000

Capitolo 1 / Silvestro, la Guida

Mentre scrivo queste riflessioni sono a Courmayeur, è il 26 di giugno e sono trascorsi 45 giorni da quando sono partito con il mio compagno Gabriele Carrara e abbiamo salito la Barre des Écrins. Lo scopo del nostro viaggio era traversare tutti gli 82 quattromila delle Alpi e per farlo avevo calcolato di impiegarci circa 40 giorni. Volevo sapere se in 33 giorni effettivi, con condizioni e meteo favorevole, fosse possibile salire tutte le vette più alte delle Alpi. Per prepararmi ad affrontare questo viaggio ho programmato e portato a termine delle gite che concatenassero, possibilmente con il minimo sforzo, più cime in uniche giornate di scalata. L’incognita era capire se queste tappe fossero state studiate bene e se il mio fisico avrebbe retto. La programmazione del viaggio è stata di per sé un motivo di divertimento e apprendimento. È proprio vero che i viaggi si vivono tre volte: in sogno, nel momento in cui sei lì e nel ricordo. Ad oggi posso dire di essere molto contento perché dopo la prima settimana, quando mi sentivo stanco, ora che sto rientrando da Courmayeur dopo tre giorni passati su e giù per il monte Bianco mi sento riposato. Il mio fisico ha risposto perfettamente agli sforzi a cui l’ho sottoposto e mi stanco molto meno in montagna. Le condizioni meteo di questa primavera sono state pessime, tanto da costringerci a fermarci per ben 18 giorni. Però, essendo riusciti a fare quello che abbiamo fatto con questo meteo, credo di potere affermare che non mi sbagliavo: in 40 giorni alpinisti con il nostro allenamento avrebbero davvero potuto completare senza eccessive difficoltà la salita degli 82 quattromila delle Alpi. Grazie alla nostra sfida ci siamo confrontati con gli altri alpinisti che in passato si sono imbarcati in questo progetto. A differenza di loro abbiamo scelto una stagione ibrida, né estate, né inverno.

In primavera ci siamo mossi tantissimo con gli sci, affrontando il pericolo della neve non ancora assestata e scoprendo che in questa stagione la maggior parte dei rifugi e degli impianti di risalita sono chiusi. L’altra scelta alla base del nostro progetto è stata quella di spostarci in furgone, in compagnia di Werby. Siamo partiti in quattro: io, Gabriele, Tiziano e suo padre. Non abbiamo avuto nessun appoggio logistico, altro aspetto che ci ha distinto rispetto a chi ci ha preceduto. Con il nostro allenamento un avvicinamento di 1.500 metri di dislivello con successivo riposo può essere una passeggiata defaticante, ma quando le funivie erano aperte le abbiamo prese, per ottimizzare i tempi e per rendere i percorsi meno noiosi. In totale le abbiamo utilizzate in cinque occasioni e in due i trenini, quello dello Jungfraujoch nell’Oberland e uno a Chamonix, rientrando dal rifugio Couvercle. In 27 giorni abbiamo fatto 200 ore di attività in montagna. Quando ci si espone così tanto, dei piccoli rischi ci sono sempre e siamo stati fortunati perché non è successo niente e non abbiamo neppure avuto acciacchi fisici rilevanti. Come per il concatenamento delle Ande nel 2018, per ogni cima scalata ho scattato una foto georeferenziata. Sicuramente in una settimana di bel tempo salirò anche le 15 cime che ci rimangono, ma non ora, non ho la giusta motivazione per continuare. Per completarle mi piacerebbe puntare più sulla qualità, per esempio salendo in giornata l’integrale di Peuterey, come ha fatto il mio socio Gabriele, accoppiando la salita di Blanche e Grand Pilier d’Angle. Infine mi piacerebbe portare con me sull’ultima cima, che potrebbe essere lo Zinalrothorn, la mia ragazza per regalare a lei il suo primo quattromila e a me una doppia soddisfazione. Arrivederci, a presto!

Silvestro Franchini

Capitolo 2 / Gabriele, il Berghem

Sono un ragazzo normalissimo, si fa per dire. Ho un fratello gemello e altri due più piccoli. Finito il periodo travagliato delle superiori, ho iniziato a lavorare stagionalmente nei rifugi, passando dal Tosa Pedrotti nelle Dolomiti di Brenta, al Torino e al Monzino sul Monte Bianco. Non basterebbero le parole per spiegare la mia passione per la montagna e ora ho finito il corso Aspiranti Guide alpine del Collegio Lombardia. Credo molto nella forza della natura e della montagna come motivo di salvezza e viaggio dentro di sé. Ritengo l’alpinismo una forma di sano egoismo necessario a conoscere se stessi. I silenzi che questi ambienti ci regalano e gli attimi di solitudine ci permettono di arrivare a un equilibrio interiore. Il nostro è stato un viaggio nato per caso da un messaggio che Silvestro mi aveva mandato più di un mese prima della nostra partenza e che io non avevo visualizzato.

Ci siamo incontrati e lui si era già organizzato, a me non è rimasto che aggregarmi; volevo conoscere parte dell’arco alpino e avevo bisogno di ritrovare un po’ di pace dopo un periodo non facile, pace che i ritmi della società sicuramente non mi avevano aiutato a trovare. Questo viaggio mi ha regalato una bella amicizia e la realizzazione di un grande sogno: attraversare in stile alpino la cresta integrale della Peuterey in giornata, partendo e tornando dal campeggio La Sorgente in Val Veny. Avendo lavorato al Rifugio Torino e al Monzino la vedevo tutte le mattine e la traversata è sempre stata un sogno nel cassetto da realizzare. Su questa affascinante e affilata linea si sono spese e si spendono un sacco di parole, spesso inutili. Sarebbe sufficiente stare in silenzio, chiudere gli occhi per iniziare a sognare il tragitto, facendo il primo passo verso di lei. Per me è stato così.

L’ho osservata e le sono girato attorno parecchi anni, sono serviti altrettanti giorni di ravanate e delusioni lontano da lei per potermi sentire pronto ad affrontarla nel mio stile: in autonomia, in velocità e in compagnia dell’amico Marco Farina. In questa salita non sono stato accompagnato dal mio compagno Silvestro perché per motivi di lavoro era impegnato. Non è una salita qualunque e per affrontarla come volevo era neces- sario un buon feeling, che ho trovato fin da subito con il mio socio. Mi piace pensare che non sia solo una cresta, ma la cresta. Mi piace credere che rappresenti il legame tra la terra e il cielo, tra la realtà e il sogno e quel giorno ero lì a camminare nel mio sogno più grande, accarezzando il cielo, in compagnia di un amico. È stato magico condividere con Marco questo momento. È stato bello fare il giro dei quattromila con Silvestro.

Sembrerà strano ma ho imparato di più dalle 13 cime che abbiamo saltato piuttosto che dalle 69 che abbiamo raggiunto e che si sono concesse. Porterò sempre con me l’insegnamento di saper rinunciare umilmente di fronte alla forza della natura, consapevoli che è la montagna che si concede. A noi non resta che attendere e nel dubbio allenarci. I dettagli del viaggio li ho lasciati raccontare a Silvestro, Guida alpina di Madonna di Campiglio, che in montagna ci è nato e ci vive e sicuramente ha molta più esperienza di me. Io adesso porterò Werby al mare a cercare una bella furgonetta: se la merita. Grazie Alpi, grazie soci! Adesso è ora di aprire gli occhi e pensare a qualcos’altro. Ah! Grazie Werby, sei una roccia. Grazie a tutte le persone che in questi anni ho incontrato e che con la loro umiltà, determinazione e lealtà mi hanno indicato la strada. Sono stati due mesi alla Grande Grimpe.

Gabriele Carrara

Capitolo 3 / Diario: 45 giorni in cresta

di Gabriele Carrara

13 maggio / La prima tappa ci fa capire subito che non sarà per nulla facile: la visibilità scarsa e il vento che soffia forte, abbinati alla neve caduta al suolo nei giorni precedenti, diventano una combo molto pericolosa. Per fortuna, grazie anche all’aiuto del GPS, arriviamo in cima, direttamente con gli sci, prima al Dôme de Neige des Écrins (4.015 m), dove il papà di Tiziano ci aspetta, poi alla Barre des Écrins (4.101 m). Le condizioni sono tutto tranne che facili a causa del verglas. Ambiente selvaggio, montagna vera.

14 maggio / Siamo in direzione del Grand Combin, il vento non molla nemmeno oggi, anzi, sembra voler spingere ancor di più; nella parte alta raffiche a 70 km/h ci fanno perdere un po’ l’orientamento, ma saliamo tre cime: il Combin de Valsorey (4.184 m) dalla Parete Nord-Ovest per poi proseguire verso il Grand Combin de Grafeneire (4.314 m). Purtroppo saliamo anche la cimetta in parte, convinti che sia il Combin de la Tsessette (4.141 m), invece due giorni più tardi ci accorgeremo che è l’Aiguille de Croissaint, sempre un quattromila che però non fa parte degli 82.

Giornata resa molto fredda dal vento e direi anche abbastanza lunga, visto lo sviluppo e il dislivello. Ci toccherà tornare in futuro per una buona gita scialpinistica, del resto sarà una motivazione in più, anche se questo posto di motivazioni per tornarci ne ha ben più di una: magnifico.

15 maggio / Prima giornata quasi rilassante alla Dent D’Hérens (4.171 m). Se si esclude la passeggiata lungo il lago, abbastanza frustrante da fare con gli sci in spalla, si rivelerà una delle mete top, sciisticamente parlando.

16 maggio / Siamo a Pont in Valsavarenche, verso il Gran Paradiso (4.061 m). Niente piani da spingere, poco portage degli sci, in pratica un vertical. Giornata quasi relax se non fosse per la malsana idea di ripartire subito verso Campo Moro, ai piedi del Bernina.

17 maggio / Meteo orribile, nebbia da nausea, neve tutto tranne che bella: Piz Bernina (4.049 m), il GPS funziona davvero, ma a me si rompe lo scarpone. È l’ultima cima fatta insieme a Tiziano e suo papà, per me e Silvestro sarà ancora lunga.

22 maggio / Saliti il giorno prima al bivacco, dopo la pausa per

il maltempo e condizioni pericolose, ripartiamo dal Weissmies (4.023 m). Sempre tanta neve, anzi, più di prima, e far traccia con queste condizioni inizia a pesare anche di testa: per fortuna abbiamo gli sci ai piedi. Poi il Lagginhorn (4.010 m), salito dalla cresta, questa volta a piedi, e affondare fino al ginocchio non è un caso. Nel pomeriggio prendiamo la funivia a Saas-Fee e saliamo a dormire alla Britannia Hütte.

23 maggio / Giornata da incorniciare. Le prime tracce che incontriamo sul nostro viaggio: che goduria non sfondare, ma non durerà molto... La discesa con i nostri sci stretti è da panico, neve cartone. Saliamo così lo Strahlhorn (4.190 m), poi il Rimpfischhorn (4.199 m) e per finire il dislivello positivo di giornata puntiamo diretti dalla west face dell’Allalinhorn (4.027 m). Sarebbe top anche da sciare in discesa, peccato che Werby sia dalla parte opposta e allora arriviamo con gli sci ai piedi, sul cosiddetto firn remol, fino a Saas-Fee: discesa altrettanto da sogno.

24 maggio / Altra gita da sogno per ogni scialpinista, se poi si riesce

a trovare anche la powder, beh allora il Bishorn (4.153 m) è una delle gite scialpinistiche più belle dell’arco alpino. Poca fatica, massima resa.

27 maggio / Siamo già al rifugio Couvercle, dove siamo saliti il giorno prima. Ci aspetta una giornatona, la prima un po’ più tecnica. Avvicinamento alle cime con gli sci, ma poi li lasciamo alla base e proseguiamo con picca e ramponi. Saliamo e scendiamo Les Droites (4.000 m), riscendiamo, traversiamo con gli sci e infine li lasciamo alla base del Couloir Whymper, da dove scenderemo a piedi. Saliamo in sequenza l’Aiguille du Jardin (4.035 m), Grande Rocheuse (4.102 m) e Aiguille Verte (4.122 m) per poi scendere a valle e prendere il trenino di Montenvers e raggiungere Chamonix. In cresta troviamo tanta neve, condizioni più che invernali e... appena il sole scalda meglio, togliersi dai pendii! Una volta a Chamonix basta la sfida a chi mangia il panino più grosso e una sola birra per collassare tra le lamiere di Werby e svegliarsi il giorno dopo sotto l’ennesima pioggia primaverile.

30 maggio / Il meteo oggi ci grazia. Le condizioni sarebbero

da powder day con un palettone sotto i piedi, altro che scarponi

e ramponi sulla Dent Blanche. Ieri il GPS è stato utile: tre ore per arrivare al bivacco della Dent Blanche nella nebbia, bufera con visibilità a 10 metri: uno schifo. Oggi 20 metri di kevlar, qualche moschettone e cordino, ramponi, due piccozze e via a fare la king of ravanage del nostro viaggio. Se la salita è impegnativa, la discesa sarà abbastanza da panico. Saliamo dalla cresta della via normale fino alla Dent Blanche (4.357 m): panorama tra i più belli di tutte le Alpi. Non scendiamo dalla cresta, da dove siamo saliti, perché le parti più ripide dove abbiamo dovuto scalicchiare risulterebbero troppo laboriose per calarci e non abbiamo molto materiale a disposizione. Scendiamo dalla parete Ovest. In certi punti c’è neve fino al bacino, per fortuna fa freddo, il pendio è stabile e, recuperati gli sci, ci godiamo le discese polverose con ampi curvoni verso Ferpècle e, con la solita oretta di portage degli sci sullo zaino, rientriamo da Werby.

31 maggio / Siamo a Zermatt da ieri pomeriggio e questa mattina prendiamo la funivia del piccolo Cervino. La tecnica è sempre la stessa: sci dove si può e ravanage dove gli attrezzi rimangono sulle spalle. Partiamo dal Breithorn Occidentale (4.165 m), per poi proseguire sempre sul filo di cresta dove, tolte le normali sulle cime classiche, di tracciato non c’è nulla e così testa bassa e tritare. Passiamo dal Breithorn Centrale (4.160 m), Breithorn Orientale (4.141 m), Gemello del Breithorn (4.106 m), Roccia Nera (4.075 m), Polluce (4.092 m), Castore (4.228 m), punta Felik (4.087 m), Lyskamm Occidentale (4.481 m), Lyskamm Est (4.527 m) per arrivare verso pomeriggio-sera alla Capanna Gnifetti.

1 giugno / Partiamo presto perché di neve ce n’è ancora parecchia

ed è meglio muoversi nelle ore meno calde. Si comincia dalla Punta Giordani (4.046 m), proseguendo per la Piramide Vincent (4.215 m), Corno Nero (4.322 m), Ludwigshöhe (4.342 m), Punta Parrot (4.436 m), Punta Gnifetti (4.554 m). Sembra davvero una collezione di figurine vista la facilità nel percorrerle, ma per fortuna dalla Punta Zumstein (4.563 m) alla Grenzgipfel (4.618 m) e Punta Dufour (4.634 m) cambia il terreno, che diventa più tecnico e, dovendo batter traccia, la motivazione risale. L’ultima cima di giornata è la Nordend (4.612 m) che dobbiamo salire dal pendio Nord-Ovest perché i crepacci sulla via normale sono troppo aperti e alcune Guide ci hanno detto che son tornate indietro. Ora non ci resta che goderci un’altra sciata, almeno fin dove si riesce.

3 giugno / Inizia davvero a fare caldo, ieri siamo saliti in bivacco, oggi alle tre di mattina siamo già in marcia verso il Weisshorn (4.506 m), uno dei quattromila più classici ed estetici delle Alpi. Di notte non c’è più rigelo, lo zero termico è sopra i 4.000 metri

e dobbiamo muoverci senza sci, si fa una gran fatica. Serve solo pazienza, di certo non si può pensare di essere veloci, ma allo stesso tempo anticipare le ore di sole, muovendosi di notte, è l’unica opzione. Basta dire che alle otto di mattina, tornando verso valle,

la neve è già marcia e a quote intorno ai 4.000 si sprofonda fino

al bacino. Il pomeriggio siamo dall’altra parte del versante e con

la funivia arriviamo alla stazione intermedia del Piccolo Cervino

per dormire e dirigerci il giorno dopo verso la Gran Becca.

4 giugno / La notte ha piovigginato e il cielo nuvoloso non ha indurito la neve, un calvario fino al rifugio Hörnli. Si sprofonda su una crosta che, a forza di battermi negli stinchi, fa male. Il rifugio è ancora chiuso, allora entriamo nel locale invernale dove io cerco di riprendermi un attimo, oggi sto davvero male. Per fortuna la cresta dell’Hörnli è ben pulita e in poco raggiungiamo la cima del Cervino (4.478 m). Il nostro progetto inizia a prendere forma, da qui riusciamo a identificare gran parte delle cime salite, dal Monte Rosa, alle vette sopra Zermatt, il Combin, la Dent d’Heréns, il Weisshorn, lo Zinalrothorn e l’Obergabelhorn, dove tenteremo di salire domani mattina.

5 giugno / Rinunciamo all’ Obergabelhorn per condizioni davvero troppo pericolose:

sempre più caldo e ancora troppa neve. Più lontano si vede il Monte Bianco, là ci sono le gite che mi hanno dato la motivazione in tutto il nostro viaggio e presto sarà il loro momento.

17 giugno / Riprendiamo il viaggio lasciando Werby a Fiesch e prendendo il trenino rosso, che in cinque ore tra attesa e viaggio

ci porta allo Jungfraujoch. Centosettanta euro a testa di biglietto:

a questo giro le cime da salire hanno un sapore più costoso. Si passa da Grindelwald. Saranno le nostre ultime cime con gli sci d’alpi- nismo, una volta scesi dal trenino si sale prima la Jungfrau (4.158 m) e poi il Mönch (4.105 m). Se gli altri giorni, tolte le due giornate al Monte Rosa e quella a Zermatt, dovevamo tracciare e non abbiamo incontrato nessuno, qui di gente ce n’è anche troppa.

18 giugno / A mezzanotte suona la sveglia, la luna è quasi piena, tutto stellato, il top. Dal rifugio Mönch mettiamo gli sci verso valle

e su questi immensi ghiacciai per ben 10 minuti non facciamo nemmeno mezza curva; ci lasciamo trasportare dai nostri sci su lievi pendenze, solo il rumore delle solette che sfregano sulla neve dura e i giochi di ombre che la luna crea, non un filo di vento. Arrivati all’attacco della prima salita, iniziamo a togliere metri positivi a una giornata abbastanza lunga: prima il Gross Grünhorn (4.044 m), Hinter Fiescherhorn (4.025 m), Gross Fieschhorn (4.049 m) e infine l’ultima lunga salita al Finsteraarhorn (4.274 m), altra cima bellis- sima. Non ci resta che andare verso il Concordia, altri 200 metri di salita fino al colle e poi più di 100 metri di dislivello su scale di ferro per raggiungere il rifugio, il calvario finale.

19 giugno / La nostra ultima cima con gli sci cerchiamo di godercela al meglio, è l’Aletschhorn (4.195 m). Gita bellissima e rientro fino

a Fiesch veramente lungo. Sopra il paese prendiamo la funivia che

ci riporta in valle. Se sulle Alpi esiste un paradiso dello scialpinismo, è proprio qui, nell’Oberland Bernese!

23 giugno / Messi gli sci in cantina, siamo finalmente al Monte Bianco. Dal rifugio Monzino, per me il più bello che abbia mai visto, saliamo verso Eccles con l’idea di scalare il Pilier d’Angle e l’Aguille Blanche. Le condizioni sono le solite, si sprofonda, fa caldo anche se, come dice qualcuno in montagna, di caldo non è mai morto nessuno. Il nostro caldo è riferito solo alle condizioni ottimali per muoversi in alta montagna, quindi bisogna variare il programma. Passare sotto il pilone è da follli. Anticipiamo parte della gita del giorno seguente e saliamo al Col Émile Rey per poi salire il Monte Brouillard (4.068 m) e Punta Baretti (4.006 m).

Torniamo infine al bivacco Eccles dove passeremo il resto della giornata a dormire, mangiare e bere, cercando di immagazzinare più energie possibili in previsione dei tre giorni successivi.

24 giugno / Direzione Monte Bianco, la cima più alta del nostro viaggio, e per arrivarci facciamo la cresta del Brouillard passando dal Picco Luigi Amedeo (4.470 m), poi Mont Blanc de Courmayeur (4.765 m) e vetta (4.807 m). Sembra di essere sulle strade dello Stelvio nella stagione di punta, dove di ciclisti ne salgono veramente tanti; uguale, una processione che una volta giunti al Dôme du Goûter (4.306 m) abbandoniamo per dirigerci verso l’Aiguille de Bionnassay (4.052 m). Da qui scendiamo dal rifugio Gonella, verso il Miage.

25 giugno / Siamo sulla cresta più arrampicatoria dei quattromila delle Alpi, l’Arête du Diable: giornata super, granito eccellente, voglia di scalare a bomba e senza accorgercene saliamo in successione Corne du Diable (4.064 m), Pointe Chaubert (4.074 m), Pointe Médiane (4.097 m), Pointe Carmen (4.109 m), L’isolée (4.114 m) e Mont Blanc du Tacul (4.248 m). Qui lasciamo gli zaini e, un po’ veloci, sicuramente più leggeri, procediamo verso il Mont Maudit (4.468 m). Rientriamo poi al rifugio Torino, dove eravamo già saliti il pomeriggio prima con la funivia Skyway.

26 giugno / Ultimo giornatone in compagnia di Silvestro, prima della pausa per impegni lavorativi. A mezzanotte suona la sveglia e, dopo una colazione doc al rifugio Torino, ci dirigiamo verso la prima cima di giornata: Dente del Gigante (4.014 m), proseguendo poi per l’Aiguille de Rochefort (4.001 m) e Dôme de Rochefort (4.015 m). Alle prime luci dell’alba siamo in zona bivacco Canzio, dove saliamo punta Young, poi verso la Punta Margherita (4.065 m), Punta Elena (4.045 m), Punta Croz (4.110 m), Punta Whymper (4.184 m) e per finire la Punta Walker (4.208 m). La discesa è un calvario, eppure non sono ancora le dieci di mattina: neve granita, si sfonda fino al bacino. È impensabile riuscire a sfruttare le giornate a pieno e una volta arrivati in Val Ferret ci fermiamo

e decidiamo che le prossime cime per ora rimangono lì. Consapevoli

di averci provato e di aver imparato tanto, portandoci a casa una bella amicizia ed emozioni che rimarranno per sempre.

Postfazione / Due ragazzi e un furgone

Siete passati dal vento gelido della Barre des Écrins al caldo torrido del Monte Rosa; dalla polvere della Dent Blanche alle creste in condizioni perfette dell’Arête du Diable; dalla selvaggia cresta delle Brouillard al sovraffollamento della cima del Monte Bianco; dalla neve alla roccia, dalle creste ai sentieri, in una primavera strana con le condizioni che vi dicevano di non partire, ma il vostro spirito vi ha spinto a provarci. Vi siete avventurati in luoghi in cui non eravate mai stati, là dove si sono scritte le pagine storiche dell’alpinismo di ricerca. Alla fine ne è nata una bella amicizia oltre che la conoscenza di tutto questo territorio (l’arco alpino e i suoi quattromila) che tanto ci ha dato e tanto continua a toglierci. Avete percorso il tragitto a bordo di Werby, il nostro compagno di avventure: un furgone Volkswagen targato alfa whisky ormai più che maggiorenne, che vanta oltre 300.000 chilometri in giro per l’Italia, dalle Alpi alle coste della Sardegna, sempre con lo stesso spirito randagio. Sono stati 46 giorni di azione e allo stesso tempo di attesa, immersi nella natura più selvaggia delle Alpi, lontani dal turismo dell’alta stagione, lontani dalle comodità che la società ci propone.

Le tappe si sono rivelate più difficili del previsto; il vostro obiettivo non è mai stato un record, ma prendervi il giusto tempo per legare come persone e vivere i momenti con le loro emozioni. Il dover spesso battere traccia, l’aver incontrato poche persone,

il periodo primaverile vi hanno fatto un grosso regalo, quello di potervi sentire parte di questo ambiente misterioso, dove il vento che accarezza le creste sembra narrare le storie di chi prima di voi ha percorso lo stesso tragitto alla ricerca di se stesso. È stato un viaggio all’insegna dell’avventura e della ricerca, legati alla natura

e ai suoi ritmi, alle sue scelte e opportunità. Vi siete fatti ispirare da chi in passato ha avuto il coraggio di avventurarsi in questi luoghi, da chi ha saputo coltivare e condividere le idee e le emozioni di un viaggio così. Avete passato otto notti in rifugio, sette in bivacco e le restanti con il vostro terzo compagno di viaggio, Werby. Si potrebbe anche definirla un’avventura dall’alba al tramonto, sicuramente non facile da gestire.

Ricordo una notte. Eravate ormai alla fine del viaggio, la montagna aveva deciso così. Erano le 4,15 del mattino e vi vedevo dalla finestra della mia camera del Rifugio Torino. Alle prime luci dell’alba si scorgeva la sagoma del Dente del Gigante e le lucine, in prossimità del DÔme du Rochefort, muoversi a fil di cielo in direzione delle Grandes Jorasses. Un altro giorno, esattamente il quarto dalla vostra partenza, tu Gabriele eri felice di essere partito e anche Werby sembrava esserlo. Arrivati in Valgrisenche il clacson ha iniziato a suonare all’impaz- zata. Ricordo ancora la tua voce quando mi hai chiamato per dirmi che avevi tagliato i fili perché non smetteva di suonare. Non ne voleva sapere di tacere. Era un po’ come tu in quel momento: felice di essere in viaggio, alla ricerca di nuove emozioni, alla ricerca della tranquillità. È stato magico condividere tutto questo con voi, passando le notti insonni leggendo i pochi messaggi che mi mandavate. È stato emozionante farmi vivere la vostra avventura. Non sarei mai stato

in grado, ma amo questi luoghi e li osservo tutti i giorni con tanta passione e stupore.

Sono sicuro che i tempi non ve li ricorderete e tanto meno il numero di birrette bevute – troppe per contarle – ma sono certo che rammenterete per sempre chi si mangiava il panino più grande una volta rientrati dalla gita. Come quel giorno che siete arrivati al rifugio Couvercle dopo aver attraversato le Droites, l’Aiguille du Jardin, Grande Rocheuse e Aiguille Verte in giornata, passando dagli sci per tracciare la via nelle neve fresca, agli scarponi per percorrere le creste. Il rifugista vi ha riempito di orgoglio con quella frase c’est pas possible, incredulo della vostra prestazione. È forse da qui, fratello, che è iniziato il tuo vero viaggio alla conquista di quella pace e serenità che sembrava tanto difficile da raggiungere ma che con la tua determinazione sei riuscito a guadagnare. Era il tuo momento e hai saputo sfruttarlo; l’impossibile stava diventando possibile.

Nessuno vi ha obbligato a partire, nessuno vi ha detto di fare questo giro. Avete dimostrato che quello che conta sono i sacrifici fatti negli anni e di averli fatti divertendovi, senza mai perdere la passione per questi luoghi. Forse è questa la cosa che più di tutto vi ha unito. La vostra passione si legge negli occhi e nelle parole, in un periodo in cui i tempi e le prestazioni da record sembrano essere l’unica cosa importante. Siete stati due montanari romantici. Perché se i record sono fatti per essere battuti, le emozioni sono per sempre. Ho amato il vostro stile leggero e veloce. Ho ammirato il vostro incedere oltre la soglia di questi ambienti misteriosi e fragili, cercando di lasciarli incontaminati e senza traccia. Ormai si trovano bivacchi in condizioni vergognose, gente irrispettosa dell’ambiente che li ospita, così maestoso ma allo stesso tempo fragile. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare qualcosa ed essere di grande aiuto nella salvaguardia di questi fantastici luoghi. Grazie Silvi per aver condiviso con il mio gemello questo viaggio. Grazie gemello per aver condiviso con me queste emozioni che rimarranno per sempre. Queste non ce le batte nessuno.

Francesco Carrara

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 126

Mare Amaro

«Sono cresciuto con la scuola, il calcio e il mare, volgendo lo sguardo all’orizzonte, verso Est, verso il mare. Alla montagna ho sempre dato le spalle e per me non era nient’altro che parte del landmark del mio territorio. Quando avevo 12 anni, dopo una settimana verde a San Martino di Castrozza, la mia vita è cambiata. Rientrati a casa, io e mio padre abbiamo iniziato a raccogliere informazioni sulla nostra montagna, abbiamo scoperto che sulla Majella ci sono oltre 700 chilometri di sentieri e iniziato a frequentarla. Sì, nostra. Da quel momento l’abbiamo chiamata così, con gelosia e orgoglio, quando ne parlavamo con i forestieri. Il mio sguardo non era più rivolto a Est, ma a Ovest, verso la mia montagna». Non ricordo esattamente quando ho pensato per la prima volta a Mare Amaro, ma la prima idea mi è venuta nel 2017, quando vivevo all’estero, in Nuova Zelanda, e mi mancavano la mia terra, la mia famiglia e la mia Majella. Una volta tornato in Italia avrei voluto fare una lunga corsa dal mare alla montagna per promuovere il nostro territorio, dimostrando che l’Abruzzo è davvero una regione dove in un giorno puoi passare dal mare alla montagna.

Ho iniziato a correre nel 2011. A Roma, negli anni dell’università, mi ero allontanato dal calcio e da ogni sport. Poi ho preso troppi chili e per perdere peso ho scelto lo sport più facile da praticare e che fino ad allora avevo sempre odiato perché troppo faticoso, il running. A 21 anni la mia vita è cambiata, per sempre. Mi sono subito fatto prendere, ho iniziato a gareggiare sui 10 e i 15 chilometri e in poco tempo ecco la prima maratona. Pestare terra e roccia mi è venuto subito più facile che macinare chilometri sull’asfalto. E così ho iniziato a correre nei trail, collezionando partecipazioni

ad alcune della gare più belle e prestigiose, sia in Italia che all’estero, e allungando la distanza fino all’ultra-trail.

Marzo 2018, Atessa. Il mio paese si trova nel territorio Sangro Aventino, esattamente fra la Costa dei Trabocchi e la catena montuosa della Majella. Mentre parlo con mio padre della mia idea, mi interrompe bruscamente: «Dal Monte Amaro dovrai pur poi scendere da qualche parte». E così il progetto ha preso forma e ho deciso che avrei corso dalla costa al Monte Amaro e sarei ritornato al punto di partenza. Mare Amaro - L’Abruzzo in un Giorno una corsa in solitaria di 120 chilometri con 3.000 metri di dislivello positivo, da Fossacesia Marina fino alla seconda cima degli Appennini e ritorno lungo lo stesso percorso. Novanta chilometri di corsa su strada e 30 di skyrunning. La sfida? Chiudere il giro dall’alba al tramonto. In autunno ho iniziato a cercare gli sponsor e ho messo in calendario il mio sogno per il 4 agosto 2019. Il tempo è volato, era tutto pronto quando, poche settimane prima del via, è stato chiuso il sentiero H1. È quello che avrei dovuto seguire da Fara San Martino al Monte Amaro ma, a causa di una frana nelle famose Gole di Fara San Martino, sono stato costretto a cambiare percorso. La scelta più comoda era il sentiero H5 che fino ad allora non avevo mai percorso. Durante un sopralluogo mi sono accorto che era poco frequentato, con passaggi tecnici su alcune delle creste più belle e panoramiche dell’intero massiccio.

4 agosto 2019, Atessa. La sveglia suona alle tre, ho riposato davvero poco per l’eccitazione. Faccio un’abbondante colazione e alle quattro sono già a Fossacesia Marina dove trovo ad attendermi i miei familiari e molti amici che mi accompagneranno durante tutto il viaggio. Mi preparo lentamente, cercando la giusta concentrazione prima di partire alle cinque in punto. Stringo i lacci delle scarpe, recito le preghiere, preparo

il GPS ed ecco che parte il conto alla rovescia con il cielo all’orizzonte che si colora di giorno pur essendo ancora notte. 5,4,3,2,1 via! In un attimo mi ritrovo dal clamore al silenzio della notte che volge all’alba, solo con i miei angeli custodi: Grazia, la mia fidanzata che mi seguirà in auto per tutto il tempo con Natascia e Antonio, due cari amici. Devo fare 45 chilometri fino a Fara San Martino, la zona cambio prima della salita a Monte Amaro. Provo a smorzare l’emozione con qualche scambio di parole con Antonio, che pedala al mio fianco con la sua bici, cercando comunque di restare concentrato e seguendo il mio ritmo senza esagerare. Attraversata la Lecceta di Torino di Sangro sono sul lungo rettilineo che dal mare sale lungo la Valle Sangrina e dopo 22 chilometri passo a Piazzano di Atessa, davanti casa. È ancora molto presto, dormono tutti, ma non qualche curioso che, sapendo della mia avventura, non ha perso l’occasione per venire a salutarmi. Una di loro è nonna Maria, che trovo a bordo strada con gli occhi pieni di lacrime dall’emozione ad urlare Forza Alex. Forza Nonna, che carica che mi hai dato. Le do un bacio e proseguo. Continuo la mia marcia solitaria e, man mano che passano le ore, sulle strade trovo sempre più persone pronte a battermi le mani al mio passaggio, ma il bello deve ancora arrivare. Intanto sui miei account Facebook e Instagram ci sono le dirette, seguite dai tanti amici lontani.

Vedo lentamente la Majella che diventa sempre più grande davanti ai miei occhi, mi avvicino alla zona cambio e passo dopo passo crescono le emozioni. Intorno al chilometro 27 vivo una breve ma intensa crisi di stanchezza alle gambe, ma per fortuna passa velocemente. Dopo 3 ore e 45 minuti arrivo a Fara San Martino dove trovo tanti amici, parenti e il sindaco Carlo de Vitis ad accogliermi. Grazia ha preparato la zona cambio al meglio. Mi rifocillo come posso, cercando di caricarmi di energie e mi cambio per la frazione di skyrunning. Dopo dieci minuti di sosta arriva la salita: da 440 metri di quota ai 2.793 del Monte Amaro in 15 chilometri. Mi accompagna Lorenzo, amico e atleta molto forte che curerà le riprese video live durante questo tratto. In un paio di chilometri sono già davanti alla dura salita che mi porterà su a Cima Tarì: questi primi cinque chilometri sono un vero e proprio vertical, con mille metri secchi di dislivello. Scolliniamo con un ottimo tempo e con il sole che nel frattempo inizia a bruciare sulle spalle, ma per fortuna stiamo guadagnando quota e la temperatura è ancora buona.

A Cima Tarì trovo Gianni a fare il ristoro, il primo dei tanti lungo il sentiero. Mentre io partivo dal mare alle prime luci dell’alba, in montagna c’era un gruppo con più di 30 persone che saliva lungo il mio tracciato per prepararsi a farmi assistenza durante la prova. Da qui inizia la parte più bella e panoramica del sentiero, le creste. Ripartiamo ed ecco che dopo poco sento il suono del drone sulla mia testa, alzo lo sguardo e davanti a me, a qualche centinaio di metri, vedo mio padre che urla fra i suoni dei campanacci. In testa mi ronzano le sue parole: Alex, gestisci bene, mi raccomando.

In fondo, fra la nebbia, vedo la cima di Monte Amaro riconoscibile da quel puntino rosso che significa Bivacco Pelino, il simbolo della cima. Mi sento davvero bene, tanto che Lorenzo m’invita a rallentare perché abbondantemente in anticipo sulla tabella di marcia. L’obiettivo era arrivare in cima intorno all’una, ma fra le urla delle decine di persone sul tetto del bivacco e l’entusiasmo di essere arrivato fin lì, alle 12.08 abbraccio la croce di vetta. Sono arrivato qui in 7h08’14’’, ho corso questa prima frazione davvero molto bene e veloce. Pensare che un’escursionista impiega anche nove ore per il solo tratto da Fara San Martino a Monte Amaro.

Mi fermo qualche minuto per mangiare un panino, mi godo il momento, ritrovo la giusta concentrazione e faccio stretching, visti i crampi agli adduttori che sono arrivati negli ultimi chilometri. Riparto con la consapevolezza che sono solo a metà dell’opera e che la parte più dura deve ancora arrivare, insieme alla stanchezza che ben presto inizierà a farsi sentire. Su queste aride pietraie voglio concentrarmi al massimo per vedere dove metto i piedi: una storta o una caduta in discesa potrebbero rovinare tutto, ma comunque scendo bene e forte. La nebbia fitta ci mette lo zampino, ma per fortuna sul mio Garmin ho la traccia e ben presto mi ritrovo a correre con un occhio a terra e uno sull’orologio per evitare di uscire fuori rotta, da solo perché Lorenzo ha un problema alle ginocchia. Dopo un’ora di discesa sono già da mio padre sulle creste e realizzo che da lì con lo stesso ritmo potrei essere a Fara San Martino entro un’ora. Inizia la parte più tecnica della discesa che equivale a quella che all’andata era stata la più faticosa, faccio molta attenzione a dove metto i piedi e a scivolare il meno possibile. Sono ormai a qualche centinaio di metri dal paese, è quasi andata, però inizio a sentire la stanchezza nelle gambe e il grande caldo fa salire la temperatura della pelle. Al cambio di Fara San Martino sono in tantissimi ad attendermi, ma i forti dolori alle gambe e la nausea rovinano il momento.

Sono passate da poco le due e ho quasi due ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Faccio lunghi respiri con la speranza che lo stomaco torni ad aver voglia di cibo, ma niente. Riparto con tanti liquidi in corpo, ma purtroppo senza aver mangiato. Non ci voleva! So che quest’ultima parte di 45 chilometri fino al mare sarà la più sofferta: sono stanco, fa caldo e non ho mai corso 90 chilometri sull’asfalto in un solo giorno. Però è qui che iniziano i ricordi più belli, i momenti più sofferti ed emozionanti. Riprendo la mia marcia e intanto per strada incontro tante persone, a ogni angolo c’è sempre qualcuno a battere le mani e a urlare il mio nome. Cerco di ringraziare e sorridere a tutti perché tutto questo non lo do per scontato, soprattutto in una domenica di agosto. Però la stanchezza e il senso di nausea aumentano, il ritmo è rallentato e non è sicuramente come quello dell’andata. Fa molto caldo e bevo continuamente. Arrivo a Piane d’Archi e sul rettilineo in fondo a me vedo una nuvola di persone per strada. Inizialmente penso che sia successo qualcosa ma, man mano che questa immagine diventa grande davanti ai miei occhi, realizzo che tutte quelle persone aspettano me. Che emozione e che carica. Dopo una ventina di minuti eccomi ancora davanti casa: ad attendermi un’altra folla di gente con tutti e quattro i miei nonni a braccia aperte. Purtroppo lo stomaco è ancora sottosopra, provo a vomitare ma ho solo aria, la nausea aumenta e le gambe sono ormai distrutte.

Mancano 22 km e quando mi accascio a terra, l’asfalto è bollente. Toccando la suola delle scarpe ho come l’impressione che si stia sciogliendo il battistrada delle mie

New Balance. Faccio avvicinare Grazia con l’auto, le do la mano mentre corro e mentre la guardo sfinito lei mi dice: mi raccomando, non puoi mollare adesso, pensa a quanto hai sognato tutto questo. Stringo i denti e lentamente sulle strade vedo aumentare le persone, le bici al mio fianco con amici e sconosciuti si moltiplicano così come la fila di auto che diventa sempre più lunga. Il traffico è ormai bloccato dal mio passaggio. Mancano solo quattro chilometri, sono finalmente nella Lecceta di Torino di Sangro e fra gli alberi vedo il mare; ci sono tanti amici a bordo strada che iniziano a correre insieme a me fino al traguardo. Quando manca un chilometro vedo Grazia ad aspettarmi insieme a tanti runner. È un momento di grande emozione. Sto realizzando il mio sogno. Percorro l’ultimo chilometro fra urla, clacson e applausi. Vorrei fermare il tempo in questo istante. Davanti a me, in fondo alla strada, c’è l’arco d’arrivo che vedo a malapena, coperto da tutta la gente che è lì ad aspettarmi. Percorro gli ultimi metri fra due ali di folla con centinaia di persone a gioire insieme a me. Ce l’ho fatta. Ho realizzato il mio sogno in 13 ore e 55 minuti, correndo fra le bellezze di una regione unica e inimitabile, dimostrando che in Abruzzo puoi fare mare-montagna-mare in un solo giorno.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 126

Il cammino sostenibile

Ho sempre amato la montagna e, in qualche modo, mi sono sempre illusa che la montagna amasse me. Una storia di amore romantico e condiviso, fatta di lunghi trekking in solitaria, di nottate in tenda con gli amici, di pensieri all’alba sussurrati dal caldo dei nostri sacchi a pelo. Il rapporto tra amanti dell’outdoor e natura vuole essere stretto, noi amanti del sentiero pensiamo di essere nel nostro habitat naturale quando attraversiamo le montagne, ma negli ultimi mesi ho iniziato a pensare che forse non è del tutto così.

Qual è l’impatto del turismo outdoor sull’ambiente?

Da questa domanda, alla quale non so dare una risposta esauriente, è nata l’idea del Cammino Sostenibile: è possibile fare un trekking di più giorni mantenendo un impatto ambientale molto basso? Per questo esperimento ho scelto un itinerario battuto, sulle Dolomiti: l’Altavia 4. Abbastanza frequentato per essere un buon test, abbastanza turistico per poter apprezzare in pieno la bellezza del trekking. Prima di partire ho pensato a tre punti chiave per lasciare meno tracce possibili: abbigliamento e attrezzatura, alimentazione e pernottamento, sostenibilità turistica. Noi trekker ci fregiamo di attrezzature molto tecnologiche, in materiali super performanti, ma mi sono chiesta quali potessero essere le buone norme per scegliere abbigliamento e attrezzatura con il minor impatto ambientale. Ho fissato tre regole, che mi sono parse di grande buon senso: innanzitutto usare ciò che si ha. Guardare nell’armadio e riutilizzare l’abbigliamento che già possediamo è la prima regola, fondamentale per diminuire l’impatto ambientale. E se ne trascina dietro una seconda: acquistare prodotti resistenti e di grande qualità, che possano essere utilizzati per molti anni. Questo significa evitare l’effetto usa e getta dato dalla grande disponibilità di abbigliamento low cost di oggi. Meglio pochi capi, ma flessibili, durevoli e validi. In terzo luogo scegliere marchi che lavorano nella ricerca per materiali sostenibili, ecologici, riciclati o comunque a basso impatto. Ci sono marchi, per esempio, che certificano la produzione e l’eco footprint del prodotto finito, spingendosi fino alla valutazione dell’intero ciclo di vita. Il secondo punto cardine riguarda alimentazione e sostentamento durante il trekking.

Quali prodotti scegliere?