GUIDE PRO il guscio tecnico di CIMALP

Il guscio tecnico GUIDE PRO di Cimalp nasce per offrire uno stato esterno robusto e affidabile per l’alpinismo e lo scialpinismo nelle condizioni più impegnative. La combinazione di protezione, resistenza e funzionalità lo rende adatto a chi percorre pendii ripidi e vie alpine con meteo variabile, dove ogni dettaglio conta.

Al centro del progetto c’è la membrana Ultrashell® a tre strati, che garantisce impermeabilità fino a 20.000 mm Schmerber e una traspirabilità di 80.000 MVP. L’acqua resta fuori, mentre il sudore viene evacuato anche durante gli sforzi più intensi, permettendo di mantenere comfort e concentrazione.

Il guscio è studiato anche per gestire al meglio la temperatura in movimento: le zip di ventilazione sotto le ascelle e la cerniera VISLON® YKK a doppio cursore permettono di regolare l’aerazione senza interrompere l’attività. Tasche profonde e compatibilità con imbracatura e casco aggiungono praticità e versatilità, indispensabili in parete o in sui pendii.

Non mancano poi i dettagli tecnici per la sicurezza e la durata nel tempo: il sistema RECCO® integrato aumenta la possibilità di ricerca in caso di emergenza, mentre i rinforzi in Kevlar sulle spalle proteggono dai segni dell’usura e dall’abrasione causati dagli spallacci degli zaini. La vestibilità ampia permette di combinare il guscio con strati intermedi più spessi senza limitare i movimenti.

Il risultato è un capo pensato per chi vuole affrontare la montagna senza compromessi, con protezione affidabile da pioggia, neve e vento e una costruzione che accompagna con sicurezza anche le uscite più tecniche.

Prezzo: 289,90 € ora in offerta a 231,92 €

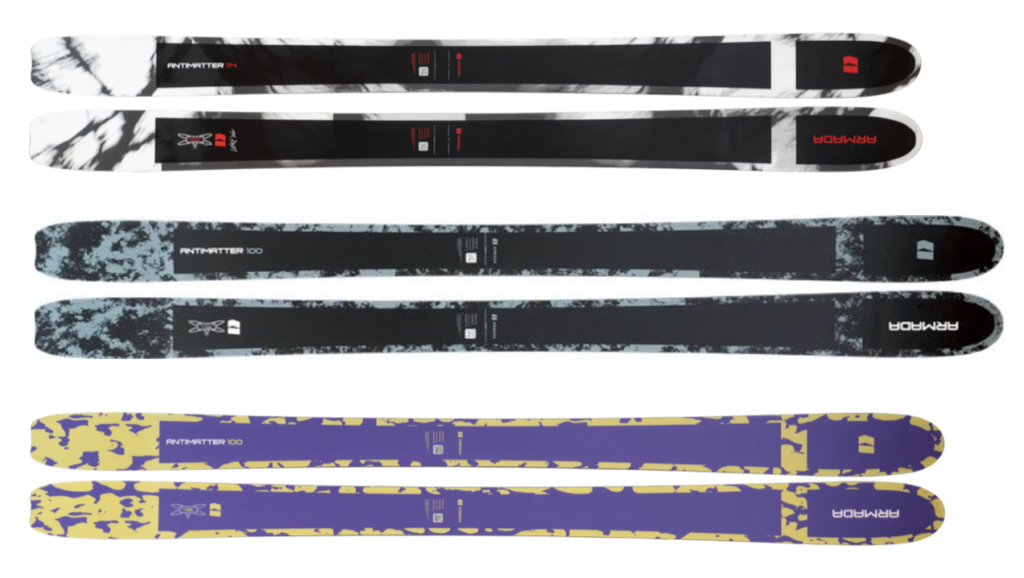

Arriva la nuova gamma freeride Armada Antimatter

Realizzata in collaborazione con Max Palm, sarà in vendita dall’autunno 2026

Gli obiettivi del progetto sono ambiziosi: un’intera gamma di sci - da 75 a 114 mm al centro - con camber giocoso, ispirato al mondo del freestyle, e shape direzionale, per affrontare i pendii impegnativi full gas, ma anche per essere intuitivi quando si cercano raggi di curva più corti, slash e pop. Parte da questa idea la proposta Antimatter di Armada, che sarà in vendita dall’autunno 2026. Si tratta di una linea di prodotti ampia, che tradisce la visione del mondo free del marchio.

Sviluppata in collaborazione con Max Palm, talentuoso skier svedese, prevede infatti attrezzi di 75, 82, 88, 92, 100, 108 e 114 mm e all’orizzonte si intravedono già il 93 e il 107 per l’inverno 2027. Inoltre la gamma ha un’ampia declinazione al femminile. Non c’è dubbio che lo sci più iconico sia il 114, proprio quello di Max. «Dalle big line impegnative ai momenti più giocosi ispirati al surf, l'Antimatter 114 si adatta perfettamente al mio modo di sciare. Uno strumento che rimane stabile quando le condizioni diventano difficili e giocoso quando il pendio si addolcisce» ha detto il freerider. A livello commerciale uno dei prodotti piu interessanti sembra la versione da 100 mm.

Tutti i modelli Antimatter utilizzano strati metallici chiamati Speedmetal che aggiungono stabilità e smorzamento delle vibrazioni senza compromettere il ritorno di energia e la manovrabilità che rendono divertente sciare. I profili della punta e della coda sono ottimizzati per prestazioni ottimali su neve profonda e variabile, senza sacrificare la versatilità e la giocosità. La forma multiradiale della punta ha un camber che garantisce comunque una buona superificie di contatto e stabilità in condizioni variabili, abbinate a una portanza sufficiente per la neve fresca più profonda. Il raggio della coda più ampio e rettilineo aiuta a far affondare la coda nella neve per condurre ad alta velocità, senza spronfodare troppo, a vantaggio della reattività e giocosità.

Quale futuro per lo sci in un mondo sempre più caldo?

Località sciistiche con offerte ‘estive’ anche in inverno, comprensori più in quota con giro d’affari in crescita: quello che potremmo vedere fra qualche anno. Se ne è parlato allo Ski Industry Global Summit

Il problema non è se le prospettive di innevamento peggioreranno, perché la situazione peggiorerà di sicuro, però possiamo decidere se farla andare peggio o molto peggio. Questo in sintesi il pensiero di Oliver Fritz del WIFO, l’Istituto Austriaco per la Ricerca Economica. E la differenza tra ‘peggio’ e ‘molto peggio’ sta in 2 gradi in più o in meno di aumento delle temperature medie. Se saliranno di 2 gradi, il 53% delle località sciistiche avrà seri problemi di innevamento senza utilizzare quello programmato; se saliranno di 4 gradi la percentuale salirà al 98%. Lo Ski Industry Global Summit, organizzato lo scorso 14 e 15 gennaio a Bolzano, nell’ambito di Prowinter, da Atomic in collaborazione con Protect Our Winters Europe e The Winter Sports Sustainability Network ha permesso di fare il punto sulle prospettive dello sci in un futuro che si preannuncia caldo.

Tra le previsioni di Fritz anche la ’sostituzione temporale’ (vado a sciare quando c’è la neve) e la ‘sostituzione temporale’ (concentrazione dell’offerta in meno comprensori e più in quota). Un fenomeno, quello della ‘sostituzione temporale’, che può essere visto sotto diversi aspetti e potrebbe diventare, più di una vera ’sostituzione’, un adattamento darwiniano. Come nel caso del comprensorio sciistico francese del Grand Massif che ha presentato un business plan per i prossimi 10 anni, con uno sguardo che arriva fino al 2050. L’obiettivo è quello di utilizzare in modo pià consapevole terreni, acque ed energia, ma anche e soprattutto della sopravvivenza e di salvare i posti di lavoro. Il comprensorio prevede lo smantellamento graduale degli impianti sotto i 1.600 metri di quota, con riutilizzo delle strutture (impianti di innevamento compresi) in altre parti del comprensorio, ma anche una migliore gestione dei flussi di persone, per garantire un’offerta che privilegi la qualità e preservi le risorse. Si pensa, per esempio, a un sistema di prenotazione degli skipass e al numero chiuso. C’è anche un lato ‘non siistico’ dell’offerta che prevede non solo periodi di apertura estivi e autunnali ampliati, ma la possibilità di offerte ‘verdi’ anche in pieno inverno, in caso di mancanza di innevamento.

Intanto però lo sci e gli altri sport invernali sono ancora la fetta più importante del turismo alpino e lo confermano i numeri raccolti dalla Federation of European Sporting Goods Industry (FESI) sulla vendita di sci, scarponi e attacchi. Nel 2024/25 (periodo marzo-marzo) sono stati venduti 3.221.827 sci (1.913.468 in Europa), 3.136.048 attacchi (1.830.697 in Europa) e 3.536.883 scarponi (2.146.973 in Europa). I dati comprensono i 26 principali marchi, ma sono esclusi quasi tutti gli specialisti dello scialpinismo. La Francia è il mercato europeo più grande, seguito da Austria, Germania e Italia.

Qualche dato sullo scialpinismo arriva invece dal Nord America. Secondo la SIA (Snowsports Industries America), i pre-ordini all’ingrosso di sci per lo skialp, fatto 100 il valore della stagione 2019/20, nel 2025/26 sono stati pari a 51,7, contro 56,9 del 24/25. Il picco nel 2021/22 (217,8) e nel 22/23 /163). Tra i segmenti considerati (sci alpini flat, sci + attacco, scialpinismo, snowboard, sci di fondo flat, sci fondo + attacco) l’unico in crescita è quello di sci + scarpone alpini, a quota 107,9.

Arriva Mojito Re-Shoes, la scarpa progettata secondo i principi dell'eco-design

Da oggi è acquistabile sul sito di SCARPA la Mojito Re-Shoes, una nuova versione dell’iconico modello ispirato al climbing, interamente progettata e realizzata secondo i principi dell’eco-design. Si tratta della prima calzatura che fornisce una soluzione alternativa e circolare per la gestione del fine vita delle calzature all’interno della stessa filiera produttiva, un cambiamento realizzato grazie al progetto LIFE Re- Shoes, coordinato da SCARPA nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea.

La campagna di raccolta, attiva per due anni all’interno delle reti distributive europee di SCARPA, ha consentito all’azienda di recuperare calzature usate, in quantità sufficienti per produrre 15.000 paia di nuove Mojito Re-Shoes. Un’iniziativa che segna un passo concreto verso l’integrazione del riciclo come pratica strutturale nella filiera produttiva, con l’obiettivo di ridurre l’uso di materie prime vergini, le emissioni e gli sprechi, offrendo una risposta concreta al problema dello smaltimento in un mercato che ogni anno produce circa 24 miliardi di paia di calzature.

Il cuore dell’innovazione è un processo avanzato di idrolisi selettiva, che ha permesso di separare tomaia e suola, decomporre chimicamente la pelle e rigenerarla in nuovo materiale. Le suole usurate sono state macinate e trasformate in nuove intersuole, mentre il nuovo battistrada ed i rinforzi sono stati ottenuti con alte percentuali di materiale riciclato. Nel dettaglio, l’intersuola contiene fino al 35% di materiale proveniente da suole macinate e la suola è composta per il 50% da gomma devulcanizzata, ottenuta dagli scarti produttivi di SCARPA. In generale, le scarpe risultano difficili da riciclare a causa della complessa stratificazione di materiali eterogenei che le compongono, spesso difficili da separare in fase di smaltimento. La

Mojito Re-Shoes, invece, è stata progettata seguendo i principi del design for recycling: sono stati eliminati gli occhielli in metallo, ridotto il numero di materiali utilizzati e impiegate nuove tecnologie, favorendo così la separabilità dei componenti (suola e tomaia). Questo approccio rende a sua volta la Mojito Re-Shoes più facilmente riciclabile a fine vita, senza comprometterne l’estetica e la funzionalità che hanno reso iconico il modello originale. Il processo di riciclo e quello produttivo sono tracciabili digitalmente e accompagnati da un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) che fornirà dati puntuali su emissioni, consumo di acqua, energia e sostanze chimiche impiegate nel processo produttivo.

Ad affiancare SCARPA nelle diverse fasi di sviluppo del progetto Re-shoes i partner: Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna (test dei materiali e delle calzature, analisi Life Cycle Assessment e design-for-recyling); Rubber Conversion (devulcanizzazione e rigenerazione degli scarti industriali di gomma); Rubbermac.it, (produzione di nuove intersuole e battistrada ottenuti con il materiale riciclato); Innovando (logistica della campagna di raccolta delle scarpe usate e loro tracciabilità); Sciarada Industria Conciaria (idrolisi della pelle e riutilizzo del liquido ottenuto per la concia di nuove pelli); EPSI - European Platform For Sports And Innovation (Networking e promozione).

La Mojito Re-Shoes è in vendita da oggi sulla piattaforma e-commerce di SCARPA e a partire dalla stagione primavera-estate 2026 anche nei negozi fisici.

Suunto Vertical 2, long term review

Nel mondo dell’outdoor moderno, l’orologio sportivo non è più soltanto uno strumento per registrare un’attività, ma un vero compagno di avventura. Deve orientare, resistere, durare nel tempo e fornire dati affidabili anche nelle condizioni più impegnative. È in questo contesto che Suunto rinnova il Vertical, progettato per chi vive la montagna con continuità e cerca un dispositivo capace di unire tecnologia, autonomia e solidità senza compromessi.

Nel panorama degli orologi sportivi dedicati all’outdoor, il Suunto Vertical 2 segna un passaggio chiave per il marchio, puntando con decisione su robustezza, autonomia e navigazione avanzata. L’idea è quella di evolvere uno strumento pensato per affrontare allenamenti e avventure di lunga durata, capace di accompagnare ogni uscita grazie a un hardware solido e dall'affidabilità rinomata, a soluzioni moderne come il display AMOLED da 1,5 pollici e a una torcia LED integrata.

La costruzione è uno dei punti di forza: la cassa (disponibile sia in acciaio che in titanio) trasmette solidità in uno spessore ridotto rispetto alla concorrenza, i materiali sono di qualità e il vetro zaffiro (equipaggiato su entrambe le versioni) protegge efficacemente il display da urti e graffi. Il peso in linea con la categoria e l’ergonomia consentono di indossare il Vertical 2 senza affaticamento anche durante attività prolungate. Il display AMOLED, vera novità di questo modello, offre un’ottima leggibilità in tutte le condizioni di luce, compreso il sole diretto, garantendo però una varietà cromatica e un’interfaccia sempre chiara. I vantaggi di uno schermo AMOLED emergono fin dal primo utilizzo, l'esperienza d'uso è simile a quella di un moderno cellulare, le mappe risultano molto più contrastate e facili da utilizzare e i diversi colori utilizzati dalle schermate sono molto più vividi. Una scelta in linea con i trend del mercato che migliora sensibilmente l’esperienza d’uso, senza sacrificare troppo la durata della batteria.

Dal punto di vista funzionale, il Suunto Vertical 2 conferma una vocazione marcatamente outdoor. Le mappe offline, il GPS ad alta precisione (equipaggiato con tutti i sistemi di geoposizionamento), l’altimetro barometrico, la bussola e il barometro mettono a disposizione un pacchetto completo per la navigazione e la gestione di itinerari complessi. Con più di 100 ore di allenamenti e lunghe uscite con gli sci e scarpe da trail ho potuto riscontrare una sorprendente precisione dei dati, basti pensare che nei diversi allenamenti effettuati su i miei percorsi benchmark l'orologio ha riportato praticamente sempre i stessi dati di distanza ed elevazione, anche paragonando i dati altimetrici con quote note sul territorio i dati sono sempre stati molto precisi, un dato non scontato per diversi competitor.

Il nuovo sensore ottico della frequenza cardiaca garantisce rilevazioni più stabili e affidabili rispetto al passato, sia durante l’attività sia a riposo, integrando un monitoraggio efficace dell’allenamento e del recupero. Lo stesso sensore è equipaggiato con un sensore ottico per la misurazione della saturazione dell'ossigeno, dato molto interessante soprattutto per allenamenti o permanenze in quota. La torcia LED integrata, con diverse modalità tra cui luce rossa e SOS, è una funzione concreta e realmente utile che vi ritroverete ad usare molto più spesso di quanto possiate immaginare, anche se la gestione tramite menu potrebbe essere resa più immediata.

La navigazione tramite le mappe risulta estremamente fluida e reattiva, l'orologio al polso indica sempre la direzione giusta ed è praticamente assente ogni sorta di lag. Le mappe sono scaricabili gratuitamente direttamente dall'applicazione e sono morfologicamente molto accurate. La mancanza che salta più all'occhio, soprattutto se paragonato alla concorrenza diretta, è la completa assenza di toponimia sulle mappe, in poche parole la mappa mostra fedelmente la morfologia (tramite isolinee e colori del terreno) e la griglia dei sentieri (i più noti, come la concorrenza) ma mancano completamente i nomi, sia delle vette che delle città e i numeri/nomi dei sentieri e delle strade. Proprio questo compromette la possibilità di avere un buon ricalcolo della navigazione, che funziona benissimo tramite l'importazione di tracce GPX, quando si esce dal percorso prestabilito. Anche la funzione Back Home è limitata a una semplice indicazione della direzione da seguire per ritornare al punto di partenza e non a un vera riprogrammazione del percorso.

Il dispositivo è dotato di funzioni per gli allenamenti, programmabili tramite applicazione, e le attività registrabili sono moltissime, difficilmente non troverete la modalità di registrazione per il vostro sport. Le varie schermate delle attività sportive sono inoltre completamente personalizzabili.

Nonostante l’adozione del display AMOLED, l’autonomia resta uno degli aspetti più convincenti del Vertical 2: si arriva a circa 65 ore con GPS attivo in modalità performance, oltre 20 giorni in modalità smartwatch e diversi giorni utilizzando modalità GPS più conservative. Un risultato che rende questo orologio adatto a uscite di lunga durata senza l’ansia della ricarica. Il vero limite rimane il software, che in alcune aree risulta ancora poco rifinito, con menu non sempre intuitivi e funzioni che richiedono un periodo di adattamento. I menù e sottomenù più scarni possono essere una facilitazione per gli utenti meno smanettoni ma allo stesso tempo un limite per chi preferisce personalizzare il dispositivo. L'interfaccia utente è facilmente utilizzabile tramite i tre tasti posti sul lato destro (facili da adoperare anche con i guanti) ed un touchscreen particolarmente veloce e reattivo.

Nonostante l’adozione del display AMOLED, l’autonomia resta uno degli aspetti più convincenti del Vertical 2: si arriva a circa 65 ore con GPS attivo in modalità performance, oltre 20 giorni in modalità smartwatch e diversi giorni utilizzando modalità GPS più conservative. Un risultato che rende questo orologio adatto a uscite di lunga durata senza l’ansia della ricarica. Il vero limite rimane il software, che in alcune aree risulta ancora poco rifinito, con menu non sempre intuitivi e funzioni che richiedono un periodo di adattamento. I menù e sottomenù più scarni possono essere una facilitazione per gli utenti meno smanettoni ma allo stesso tempo un limite per chi preferisce personalizzare il dispositivo. L'interfaccia utente è facilmente utilizzabile tramite i tre tasti posti sul lato destro (facili da adoperare anche con i guanti) ed un touchscreen particolarmente veloce e reattivo.

Nel complesso, il Suunto Vertical 2 si propone come uno strumento con una forte identità tecnica: robusto, completo e pensato per l’endurance e l’outdoor, capace di offrire prestazioni convincenti in termini di qualità costruttiva, autonomia e affidabilità dei sensori. Con un ulteriore affinamento del software, potrebbe esprimere appieno un potenziale che già oggi è evidente.

Perfetto per chi passa molte ore in montagna, sia che si tratti di puro allenamento che di esplorazione, un affidabile compagno anche sotto l'aspetto dell'autonomia.

Si posiziona nella fascia alta degli orologi outdoor con un prezzo di 599 euro per la versione in acciaio e 699 euro per quella in titanio, che risultano più competitivi dei top di gamma di altri brand.

Milano corre con i Giochi Olimpici Invernali

Appuntamento il 21 febbraio con Salomon New Shapers Run, 10 km non competitiva durante l’evento a cinque cerchi

Anche se saranno Giochi olimpici invernali, non sono mancate e non mancheranno le occasioni per portare a Milano i valori dello sport oltre la neve. Per esempio quelli della corsa. Ci ha pensato Salomon, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che aveva già ideato una staffetta per cento runner a cento giorni dal via dei Giochi. Ora si guarda a Salomon New Shapers Milano 2026 la corsa non competitiva di 10 chilometri che il prossimo 21 febbraio animerà il centro di Milano durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali. L’evento – promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e patrocinato dal Comune di Milano – rappresenta un’iniziativa senza precedenti: per la prima volta, una corsa urbana aperta al pubblico si svolgerà nel cuore della città durante il periodo dei Giochi Olimpici Invernali. Un’occasione straordinaria che permetterà a 10.000 persone di vivere la città e lo spirito unico dei Giochi Olimpici Invernali da protagonisti.

La Salomon New Shapers Milano 2026 sarà una 10 km non competitiva, pensata per condividere il piacere del movimento. Un percorso urbano – il cui tracciato ufficiale sarà rivelato a breve – guiderà i runner attraverso alcuni luoghi iconici della città di Milano.

«La NewShapers Run è il culmine di anni di lavoro e visione: un sogno che si realizza per far vivere a tutti – e a ognuno – il modo in cui Salomon immagina lo sport: libero, inclusivo, condiviso. Non contano i cronometri, conta l’energia collettiva che muove le persone e genera impatto reale”, dichiara Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia».

Lungo il percorso, momenti di intrattenimento e attivazioni accompagneranno i partecipanti, contribuendo a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente. La corsa porta il nome New Shapers perché nasce per celebrare tutte le persone che contribuiscono a dare forma al futuro, dentro e fuori lo sport. Non solo atleti, ma anche la gente comune che, con passione e impegno quotidiano, rende possibili le grandi imprese. Le iscrizioni sono aperte sul sito salomonnewshapersrun2026.it. I posti disponibili sono 10.000. Ad attendere i partecipanti saranno un percorso esclusivo, la t-shirt ufficiale dell’evento e un’esperienza pensata per rendere i Giochi Olimpici Invernali un patrimonio condiviso e accessibile.

Garmin introduce la funzione Nutrition

Disponibile da inizio gennaio in Garmin Connect, permette di visualizzare le calorie bruciate e assunte in un'unica app per scoprire come l'alimentazione influisce sulla salute e sulla forma fisica.

Con questa nuova feature, Garmin risponde a una tendenza che si è andata consolidando negli ultimi anni: l’attenzione verso un’alimentazione sana ed equilibrata, nella quale frutta e verdura prevalgono su zuccheri, carne rossa e cibi pronti e informarsi sulla qualità degli ingredienti diventa un passaggio fondamentale della propria routine alimentare.

Parallelamente, cresce la consapevolezza del ruolo cruciale che un corretto monitoraggio di calorie e macronutrienti ha nel mantenimento dell’equilibrio metabolico, nella prevenzione di sovrappeso e malattie croniche e nella costruzione di uno stile di vita realmente sostenibile. Nonostante la diffusione ancora elevata degli alimenti ultra-processati, il mercato mostra una chiara evoluzione: i consumatori chiedono scelte più trasparenti, naturali e funzionali al benessere quotidiano.

Parallelamente, cresce la consapevolezza del ruolo cruciale che un corretto monitoraggio di calorie e macronutrienti ha nel mantenimento dell’equilibrio metabolico, nella prevenzione di sovrappeso e malattie croniche e nella costruzione di uno stile di vita realmente sostenibile. Nonostante la diffusione ancora elevata degli alimenti ultra-processati, il mercato mostra una chiara evoluzione: i consumatori chiedono scelte più trasparenti, naturali e funzionali al benessere quotidiano.

Questa tendenza riflette un cambiamento culturale profondo: mangiare bene non è più solo un’abitudine salutare, ma un investimento nel futuro. Una dieta bilanciata, ricca di nutrienti e adattata ai bisogni personali, contribuisce a un invecchiamento più sano, alla riduzione del rischio di malattie e a una maggiore qualità della vita nel lungo periodo. In questo scenario, educazione nutrizionale, innovazione alimentare e informazione chiara diventano leve fondamentali per sostenere scelte consapevoli e accompagnare le persone verso una vita più lunga, attiva e in equilibrio.

Ed è in questo scenario che Garmin annuncia il più recente di una serie di aggiornamenti per gli abbonati a Garmin Connect+. Nutrition consente infatti di monitorare le calorie e i macronutrienti (proteine, grassi e carboidrati) e di ricevere approfondimenti quotidiani dall'Active Intelligence per raggiungere i propri obiettivi nutrizionali. Grazie al monitoraggio dell’alimentazione in Garmin Connect, che si integra ai dati relativi alla salute e alla forma fisica, si ha a disposizione una visione ancora più più olistica del proprio benessere generale.

Quando si utilizza uno smartwatch Garmin compatibile, si ha a disposizione una rapida panoramica della propria alimentazione, oltre alla possibilità di tenere traccia dei cibi preferiti e di quelli registrati di recente. Inoltre, alcuni smartwatch Garmin con speaker e microfono integrati consentono di aprire l'app Nutrition sul proprio orologio utilizzando i comandi vocali, fornendo un accesso rapido alla registrazione dei cibi.

Monitorare l'alimentazione tramite l'app Garmin Connect per rimanere in linea con i propri obiettivi di salute e fitness è semplice e intuitivo:

- Grazie a un database alimentare globale che include opzioni confezionate, ristoranti e alimenti regionali, è possibile cercare gli alimenti, scansionare i codici a barre o utilizzare la fotocamera di uno smartphone compatibile per il riconoscimento delle immagini basato sull'intelligenza artificiale per registrare gli alimenti.

- Consente di creare alimenti e pasti personalizzati per monitorare i pasti e le ricette.

- Mostra report giornalieri, settimanali, mensili e annuali sulle calorie e sui macronutrienti consumati e ipotizzati come obiettivo, per avere un'idea più chiara dei propri progressi.

- Fornisce consigli personalizzati su calorie e macronutrienti in base all'altezza, al peso, al sesso, al livello di attività e alle calorie medie attive. Questi obiettivi possono anche essere personalizzati in base ai propri target di salute, come aumentare l'apporto proteico giornaliero.

- Condivide approfondimenti dall’Active Intelligence basati sull'intelligenza artificiale, per comprendere meglio come l'alimentazione influisce sulla salute e sull'allenamento. Per esempio, indicano come la qualità del sonno sia stata influenzata dal mangiare a tarda notte e incoraggiano a riflettere ed eventualmente modificare le proprie abitudini, qualora sia necessario.

- Consente di aggiungere dettagli nutrizionali alla dashboard delle prestazioni per avere consapevolezza di come l'allenamento e le prestazioni sono influenzati dalle calorie consumate e dai macronutrienti assunti.

Design outdoor: il difficile equilibrio tra funzione e look

Intervista al responsabile dei Prowinter Award 2026 dedicati al mondo outdoor

Cresce l’attesa per l’assegnazione dei Prowinter Award, i riconoscimenti assegnati da una giuria multidisciplinare nell’ambito della manifestazione in programma a Bolzano dall’11 al 13 gennaio. I premi riguardano i prodotti del mondo dello sci e dell’outdoor e si basano su un sistema di valutazione articolato in sette criteri: innovazione, vendibilità, tecnologie, design, funzionalità, storytelling e responsabilità ambientale, quest’ultima introdotta come novità per l’edizione 2026.

Per i premi del mondo outdoor, la giuria è guidata da Fabio Deon, professionista con una lunga esperienza nella progettazione di prodotto e fondatore di uno studio di design e consulenza attivo dal 1996. Il criterio legato alla responsabilità ambientale è stato inserito con un coordinamento tecnico dedicato, mentre Deon porta nel confronto anche il punto di vista maturato nel lavoro quotidiano con le aziende e nel ruolo di componente del direttivo della Fondazione Sportsystem.

Per i premi del mondo outdoor, la giuria è guidata da Fabio Deon, professionista con una lunga esperienza nella progettazione di prodotto e fondatore di uno studio di design e consulenza attivo dal 1996. Il criterio legato alla responsabilità ambientale è stato inserito con un coordinamento tecnico dedicato, mentre Deon porta nel confronto anche il punto di vista maturato nel lavoro quotidiano con le aziende e nel ruolo di componente del direttivo della Fondazione Sportsystem.

L'introduzione della sostenibilità come criterio si inserisce in una discussione più ampia e importante, all'interno di un mondo che non può più permettersi di “non essere sostenibile”, almeno a livello di comunicazione. Come avete affrontato l'argomento?

«L’introduzione della responsabilità ambientale come criterio di valutazione nasce dalla volontà di avviare un percorso serio e credibile. In questa fase il suo peso all’interno del giudizio complessivo è stato volutamente calibrato: non per ridurne l’importanza, ma per accompagnare il settore in una fase di crescita e di maggiore consapevolezza.

La sostenibilità è un tema complesso, che coinvolge materiali, processi produttivi, prestazioni, costi e durata del prodotto. Proprio per questo non ci siamo limitati a una lettura puntuale del singolo articolo, ma abbiamo cercato di osservare anche la visione complessiva dell’azienda e l’attenzione reale che dimostra verso questi aspetti.

L’obiettivo non è creare una distinzione rigida tra chi è già strutturato e chi è all’inizio di questo percorso, ma stimolare una riflessione condivisa e positiva, destinata a diventare sempre più centrale nel tempo».

Come viene fatta la selezione dei prodotti e come è composta la giuria?

«La giuria ha avviato una selezione particolarmente rigorosa, che considero un segnale di qualità e di attenzione verso il valore dei prodotti premiati. Il livello delle candidature è stato elevato e questo ha richiesto un lavoro di valutazione approfondito, basato su criteri chiari e condivisi.

Il valore dei Prowinter Award sta anche nella pluralità delle competenze presenti in giuria: esperti di prodotto, professionisti che operano sul campo e rappresentanti del mondo retail. Questo permette di leggere il prodotto in modo completo, tenendo insieme progetto, funzione e reale utilizzo».

Il design riveste un ruolo importante nei prodotti del mondo outdoor, sia sotto l'aspetto funzionale che sotto quello del look puro. Sulla base di quali principi valutate questo aspetto?

«L’outdoor è, per sua natura, il mondo del design funzionale: la forma nasce dalla funzione. Allo stesso tempo è evidente che oggi una parte crescente di consumatori, anche nei negozi specialistici, è molto attenta all’estetica, alle proporzioni e al linguaggio visivo dei prodotti.

Questo non significa mettere in secondo piano la tecnica, che resta imprescindibile, ma riconoscere che il mercato si sta evolvendo. I produttori di prodotti tecnici sono chiamati sempre più a dialogare anche con questi nuovi codici, mantenendo però intatta la qualità progettuale. In questo senso il design diventa un elemento di sintesi tra funzione, identità e vendibilità».

E l'aspetto prestazionale?

«Parliamo di prodotti destinati ad ambienti dove la prestazione è fondamentale. Allo stesso tempo credo che, come è successo per la sostenibilità, anche il concetto di performance sia stato talvolta semplificato nella comunicazione.

La vera prestazione è quella che risponde a un’esigenza reale, che funziona nel tempo e che nasce da un progetto coerente. Non è solo una questione di spingere il limite tecnico, ma di offrire soluzioni affidabili, comprensibili e realmente utilizzabili sul campo».

Dove ci sono gli esempi più interessanti di design e innovazione in questo momento?

«Gli esempi più interessanti di innovazione emergono spesso dove il design è chiamato a risolvere problemi concreti: ergonomia, protezione, integrazione di materiali avanzati, sistemi che migliorano l’esperienza dell’utente in modo reale.

È in questi ambiti che il design esprime il suo valore più autentico, traducendo complessità tecnica in funzionalità, semplicità d’uso e affidabilità nel tempo».

Un’altra traversata delle Alpi con gli sci

Thomas Séramour è partito dall’Austria il 31 dicembre: direzione Mentone, in Costa Azzurra

Si chiama Thomas Séramour, è un accompagnatore di montagna francese e lo scorso 31 dicembre è partito da Losenheim, in Austria, per la traversata delle Alpi in compagnia della collega Elisa. Punto d’arrivo: Mentone, in Costa Azzurra.

I numeri? 1.650 km e 120.000 m D+. Thomas, che secondo gli ultimi aggiornamenti è arrivato all'ottava tappa, a Eisenert, prevede 22 notti in tenda, 44 in bivacco, 8 in rifugio e 22 a valle. Peso medio dello zaino: 18 kg. Séramour non è nuovo imprese simili: nell’estate 2020 ha attraversato a piedi le Alpi, dal Lago di Ginevra a Nizza, per un totale di 580 km e 34.000 m D+.

Nel 2018 Bernhard Hug, David Wallmann, Philipp Reiter e Janelle e Mark Smiley avevano realizzato la traversata da Vienna a Nizza (Red Bull Der Lange Weg, 1.721 km e 90.000 m D+) in 36 giorni, sulle tracce del team austriaco del 1971 composto da Robert Kittl, Klaus Hoi, Hansjörg Farbmacher e Hans Mariacher. La versione italiana della traversata, da Tarvisio al Col di Nava, per un totale di 1.700 km e 136.000 m D+, è stata portata a termine nel 1956 dal gruppo formato da Fortunato Donini (alternatosi ad Alberto Righini, fermato da un congelamento), Catullo e Bruno Detassis e da quello di Walter Bonatti, Luigi Dematteis, Alfredo Guy e Lorenzo Longo. I due gruppi erano partiti separatamente per poi firmare un accordo per proseguire insieme fino al Col di Nava, pur mantenendo autonomi i due team.

© Thomas Séramour

Regali di Natale: RAB Microlight Jacket

Si cerca sempre di più il capo versatile, da usare per le nostre passioni outdoor, ma anche in viaggio e, perché no, in città. Microlight Jacket di RAB è una giacca in piuma leggera (407 g) da usare ogni giorno, che si stia andando in falesia, in vetta o ovunque nel mondo. E un'idea interessante per i regali di Natale. Indicata in particolare per arrampicata ed escursionismo, è perfetta per un utilizzo tutto l'anno e per avere un ingombro minimo, è facile da indossare a strati o da riporre nello zaino. È realizzata con micro-baffle su corpo e spalle, mentre i baffle nano più piccoli sotto le braccia migliorano la traspirabilità. Imbottita in piuma e rifinita con tessuto esterno in nylon riciclato Pertex Quantum (è riciclata anche la fodera in poliammide), è leggera, traspirante, calda e antivento. Tra le feature, collo alto per proteggersi dal vento in cresta e tre tasche con zip per tenere gli oggetti essenziali sempre a portata di mano. L'isolamento è in piuma riciclata 700 fill-power con trattamento idrofobico Nikwax (resistente all’acqua).

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• I tessuti in nylon ripstop Pertex® Quantum sono morbidi e comprimibili

• Costruzione a baffle micro e nano differenziati, tramite cuciture passanti

• Colletto aderente imbottito in piuma

• Tasche per le mani con zip YKK® e ampia tasca sul petto con zip

• Polsini elasticizzati internamente e orlo regolabile con cordino

• Isolamento: piuma riciclata 700 fill-power con trattamento idrofobico Nikwax (resistente all’acqua) — 134 g nella taglia L

• SS23 – colore Light Khaki: tutte le tirette delle zip saranno aggiornate al colore Sahara. Anche il logo Rab e le piume verranno aggiornati allo stesso colore

• Vestibilità: Regular

• Lunghezza centro schiena (taglia L): 76 cm / 30 pollici

• Tessuto principale: nylon riciclato 30D Pertex Quantum, 50 g/m², con DWR

• Composizione: 100% poliammide riciclata esterna, con fodera 100% poliammide riciclata

• Fodera: nylon riciclato 20D, 38 g/m²

• Peso: 407 g

Fondata nel 1981 nel cuore delle spedizioni alpinistiche britanniche, Rab è oggi riconosciuta a livello internazionale per la qualità, l’innovazione tecnica e un approccio responsabile alla produzione. Ogni prodotto è creato per resistere agli ambienti più estremi, con una cura dei dettagli che nasce dall’esperienza reale di chi la montagna la vive ogni giorno.

Alla base ci sono anche valori come la sostenibilità e la trasparenza. Rab continua a innovare con progetti come le Material Facts, schede che raccontano in modo chiaro l’impatto ambientale di ogni prodotto impegnandosi a diffondere questa consapevolezza e promuovendo una cultura dell’outdoor più responsabile. La montagna è fatta di legami forti, di fiducia e di visione e il claim The Mountain People contiene tutte queste caratteristiche.

Alpe Adria Trail - il Carso Triestino d’autunno

© Elisa Bessega

Da Duino a Muggia a passo di trekking

La stagione fredda, sul Carso, ha un modo di proporsi tutto suo: temperature miti, luce radente libera da grandi ostacoli e sentieri poco affollati. Non servono voli intercontinentali o programmi complicati per scoprire territori autentici: bastano un paio di amiche, quattro giorni liberi, uno zaino leggero e il sentiero giusto al momento giusto. Abbiamo seguito l’Alpe Adria Trail dal Golfo di Trieste a Muggia passando per il Carso, e abbiamo scoperto quanto questo tratto sia perfetto proprio fuori stagione: logistica semplice, distanze gestibili, paesaggi che cambiano rapidamente. Un piccolo viaggio d’autunno, quando il sommaco accende tutto di rosso e colli e coste si svuotano di rumore.

Dal ghiacciaio al mare

L’Alpe Adria Trail è un percorso di lunga percorrenza che collega Austria, Slovenia e Italia attraverso 43 tappe di media distanza per un totale di 750 km. Non è un trekking estremo e non richiede preparazioni particolari: la sua filosofia è quella del valorizzare il territorio attraverso tappe godibili e ben segnalate, facilmente collegate a paesi o punti di accesso ai servizi. I camminatori scelgono di affrontarne una sezione alla volta, molti tornano ogni anno a completarne un tratto diverso, i pochissimi più avventurosi lo tentano nella sua interezza

La sezione che va da Duino a Muggia è quella finale del percorso, una delle più accessibili e più godibili anche d’inverno, quando il territorio si mostra nella sua versione più autentica.

Duino – Prosecco

Partiamo da Duino con il Castello che sorveglia il golfo, il Sentiero Rilke a picco sopra le falesie e le prime folate di Bora che portano il profumo del mare prima ancora che lo si veda. È uno di quei tratti estremamente panoramici che conosci già dalle foto, ma dal vivo ha tutt’altra profondità. In autunno, fuori stagione, ci muoviamo con calma, approfittando dei punti in cui la vegetazione si apre e la costa si mostra intera, da Grado all’Istria.

Prima di arrivare a Prosecco ci concediamo una breve deviazione in un’osmiza, uno di quei locali tipici dell’altipiano del Carso. Qui non si cercano piatti ricercati: uova sode, formaggi, affettati, vino della casa. Una sosta essenziale e autentica, perfetta per spezzare la giornata.

Prosecco – Lipica

Da Prosecco si imbocca la Napoleonica, uno dei tratti più riconoscibili del Carso triestino. Non serve cercare punti panoramici: il ciglione offre una vista costante su Trieste e sul golfo mentre si cammina tra runner, qualche bici e gli arrampicatori appesi alle pareti di roccia sopra la strada.

A Basovizza approfittiamo di un’apertura straordinaria per visitare il centro didattico naturalistico, punto di riferimento culturale della zona – al momento chiuso stabilmente ma meritevole di una sosta quando riaprirà. Da qui si entra in una porzione di Carso più boscosa fra un piccolo paese e l’altro. Qui la camminata diventa più regolare e si presta bene alle pause gastronomiche: la carsolina, il kranz, i dolci delle panetterie locali.

Lipica – Bagnoli – Val Rosandra

L’area di Lipica introduce una dimensione diversa: prati ampi, spazi aperti, un paesaggio più disteso. È un buon punto per iniziare la giornata, con luce piena già dal mattino. Poco dopo, il sentiero entra nella Val Rosandra, che cambia completamente registro. Una lunga e ampia gola solcata dal torrente Rosandra a fondo valle. Il sentiero percorre inizialmente il versante destro lungo i resti dell’antico acquedotto romano, attraverso gallerie e porzioni di antiche murature, forse la parte più interessante dal punto di vista paesaggistico e fotografico. Si scende poi verso il fondovalle, per risalire in costa il versante opposto lungo un sentiero più tecnico ma mai faticoso, che termina nel piccolo paesino di Bagnoli della Rosandra.

Bagnoli della Rosandra – Muggia

L’ultima tappa ha un carattere diverso: più urbano ma comunque interessante dal punto di vista del passaggio progressivo dal Carso al mare. A Muggia, il centro storico si sviluppa attorno al porticciolo, con viuzze pedonali e architetture di impronta veneziana. Una breve visita alla Casa Museo Beethoveniana aggiunge una nota culturale prima della sosta finale: un bicchiere di vino e qualche cicchetto in riva al mare.

Per rientrare a Trieste utilizziamo il traghetto Delfino Verde. Pochi minuti di navigazione permettono di guardare dall’acqua la dorsale costiera attraversata nei giorni precedenti: una sintesi visiva spettacolare con le ultime luci del tramonto, perfetta per chiudere il nostro breve viaggio. Un percorso facile, con il mare da un lato e il Carso dall’altro, che forse nei mesi freddi mostra la sua forma più nitida e autentica.

Centro prenotazioni Alpe Adria Trail in Friuli Venezia Giulia

Centro prenotazioni Alpe Adria Trail in Friuli Venezia Giulia

Consorzio del Tarvisiano

Tel.: +39 0428 2392

E-mail: consorzio@tarvisiano.org

L’Italia si candida a capitale delle fiere Outdoor

A tu per tu con Geraldine Coccagna, brand manager di Prowinter

La fiera Prowinter, in programma dall’11 al 13 gennaio a Bolzano, si candida sempre più a evento invernale b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor. Un’esposizione che, dopo 26 edizioni, si trova in una posizione privilegiata nel panorama fieristico europeo di settore, mentre altri eventi hanno subito trasformazioni profonde e sono in difficoltà. «Abbiamo sempre cercato di essere concreti nell’offerta: costi abbordabili, un target molto definito, legato alla montagna, e soprattutto abbiamo sempre dialogato con le aziende. Anche il cambio di data di qualche anno fa è il frutto della collaborazione con le principali aziende espositrici, fino a ora siamo riusciti a interpretare bene le esigenze dei marchi» esordisce Geraldine Coccagna, brand manager dell’evento di Bolzano, con la quale abbiamo fatto il punto sulle principali novità e i trend.

C’è qualche mercato europeo su cui puntate di più?

C’è qualche mercato europeo su cui puntate di più?

«Abbiamo puntato sulle aree vicine di lingua tedesca, Austria e Germania soprattutto, poi la Scandinavia, che si è sempre mossa per venire a ISPO e ora ha scelto Prowinter come fiera di riferimento. Crediamo anche nei Paesi dell’Est: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia. Sono già clienti importanti per le nostre località sciistiche e ci sono diversi marchi del settore, però non hanno una fiera di riferimento».

Anche nel 2026 riproporrete i Test Days di Carezza. Cosa avete imparato dall’esperienza di questi anni e quali novità ci sono?

«Le decisioni strategiche le sta prendendo il Pool Sci Italia. Nella prima edizione avevamo inserito anche lo scialpinismo, ma le aziende che hanno esposto hanno segnalato che in tre giorni il programma era troppo intenso e i negozianti coinvolti erano interessati prevalentemente ai prodotti da pista. Dall’anno scorso, concentrandosi solo sugli sci da pista, si è lavorato meglio e la risposta dei negozianti è stata positiva. Avere i test e la fiera insieme ha richiesto un impegno da parte dei punti vendita, però in pochi giorni hanno avuto la possibilità di concentrare tutte le attività».

Dall’anno scorso avete aperto all’outdoor. Quanto incide sulla crescita della fiera questo segmento?

«Già l’anno scorso la collaborazione con l’Italian Outdoor Group è stata molto utile. Da questa edizione apriremo per la prima volta anche un secondo padiglione interamente dedicato all’outdoor con 90 espositori (130 nel settore dedicato allo sci in pista). Possiamo dire che il 40% della fiera è già legata al mondo outdoor. Aprendo il secondo padiglione abbiamo registrato un aumento di 50 espositori rispetto all’anno scorso. Il 30% di tutti gli espositori presenti sono stranieri».

Siete nati come fiera del noleggio, qual è lo stato di salute del segmento in Italia?

«Con il nostro osservatorio Prowinter Lab abbiamo un rapporto diretto con il settore: c’è sempre più qualità. Il numero dei noleggi, soprattutto dopo la pandemia, è diminuito, però molti negozi hanno fatto un salto nella digitalizzazione e nella qualità dei prodotti e dell’esperienza proposta. Credo che in futuro ci sarà sempre più polarizzazione attorno alle strutture più grandi e qualitative, è un’evoluzione normale del mercato. Quello italiano è cresciuto e si è avvicinato ai più maturi, come la Francia, anche grazie alla sempre maggiore presenza di turisti in arrivo da lontano, in aereo, nelle località sciistiche».

Vedete qualche attività più in salute e altre in difficoltà tra gli sport outdoor invernali?

Vedete qualche attività più in salute e altre in difficoltà tra gli sport outdoor invernali?

«Lo sci alpino tiene, lo scialpinismo ha avuto un trend positivo e un boom con la pandemia, poi la crescita si è arrestata per effetto di questo grande boom, ma i numeri sono sempre importanti ed è una realtà dinamica. Lo snowboard è stabile, forse in leggera crescita: anche in questo caso c’è stato un boom con il Covid, che ha cannibalizzato la crescita negli anni successivi. Lo sci di fondo ha una presenza costante in fiera».

Il mondo cambia in modo sempre più veloce, come sarà il panorama fieristico outdoor tra cinque anni?

«Come non so, dove sarà, in Italia. Ci candidiamo a capitale dell’outdoor grazie alla fiera Outdoor di Riva del Garda, che ha appena fatto un accordo con l’European Outdoor Group per diventare la fiera di riferimento estiva. Noi abbiamo il pieno supporto dell’Italian Outdoor Group e dei marchi scandinavi, ma abbiamo contatti con diversi altri outdoor group nazionali. Non crediamo che Amsterdam, nuova sede di ISPO dal 2026, potrà diventare facilmente un riferimento per il panorama degli sport invernali. È importante fare sistema, per fortuna con gli organizzatori degli Orbdays di Riva abbiamo una bella collaborazione, ma anche con il Pool Sci Italia e le organizzazioni nazionali, noi ci crediamo».

VAI AL SITO E ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI PROWINTER