Miky's way

Riproponiamo l'intervista a Michele Boscacci pubblicata su Skialper 121 di dicembre 2018

«Alla Pierra Menta ho avuto un bel regalo, devo ammetterlo, senza Kilian è stato più facile, avrei preferito vincerla con lui in gara, però fa parte del gioco». Michele Boscacci sta tornando in auto dal Diavolezza, dove macina metri di dislivello e inizia a fare lavoro di qualità a metà di un mese di novembre che ha già alternato in pochi giorni nevicate copiose a temperature quasi estive e la mente va a quell’incredibile mese di marzo dell’ultima stagione quando, nell’arco di tre settimane, ha vinto Epic Ski Tour, Pierra Menta e Tour du Rutor. E prima c’erano stati la Mountain Attack vinta con record, la vittoria al vertical dei Campionati Italiani. Con la ciliegina sulla torta di una Coppa del Mondo overall portata a casa al fotofinish davanti a Robert Antonioli, della vittoria nel circuito La Grande Course e di una Patrouille des Glaciers da record. Altro che triplete. Che poi il tre ci sta, perché Miky arriva da un trittico di stagioni tutte ad altissimo livello, con una precisione da orologio svizzero.

Nel 2016 la prima overall, poi nel 2017 comunque un secondo posto nella generale e il Mezzalama. Nello sport professionistico confermarsi a questi livelli è impresa difficilissima, come fare dieci giri con lo stesso tempo in Formula Uno. «Nel 2016 non mi aspettavo di andare così forte, poi nel 2017 ero convinto dei miei mezzi e mi sono allenato al meglio, stavo bene, anche meglio dell’anno prima, e non si può dire, nella prospettiva di un atleta, che sia stata una brutta stagione, però a gennaio ho fatto una influenza e ho iniziato ad avere problemi ai denti - dice Miky - L’anno scorso mi sono allenato duramente ed è andato tutto perfettamente, fin nei minimi dettagli». Perché sono i dettagli che fanno la differenza. Gira tutto a mille nel motore del valtellinese di Albosaggia al via della stagione 2019, gli è arrivata anche l’Audi che la FISI riserva agli atleti top e La Sportiva, lo sponsor storico, ha rinnovato per altri cinque anni, ampliando la collaborazione alla stagione estiva della corsa tra i monti e coinvolgendolo nello sviluppo non solo dell’attrezzatura, ma anche dell’abbigliamento, oltre naturalmente a vestirlo total look, summer & winter (e a fornirgli gli accessori). Se poi aggiungiamo che si è fidanzato con Alba De Silvestro, cosa chiedere di più?

«Beh, effettivamente avere la fidanzata che fa il tuo stesso lavoro non è male perché quando vai ad allenarti, anche se non possiamo fare quattro ore insieme perché abbiamo ritmi diversi, però un po’ si sale insieme e poi durante il viaggio in auto possiamo parlare» scherza Miky. Si fa più professionale invece quando parla del rapporto con la casa di Ziano di Fiemme: «Con La Sportiva e soprattutto con Macha, Lorenzo e Giulia (Delladio, rispettivamente presidente e AD di La Sportiva e strategic marketing director, ndr) ho un rapporto che va oltre la collaborazione aziendale e ho praticamente sempre usato scarponi Laspo: mi hanno dato il primo modello in carbonio che ero ancora Junior e con l’ultima firma messa chiuderò la carriera di alto livello sempre con lo stesso marchio». Una dichiarazione d’amore che va oltre il reciproco interesse e una volontà, quella del rinnovo, che è stata subito messa su carta quando Boscacci ha ricevuto offerte importanti per cambiare casacca.

Ma i soldi, nella vita, non sono tutto. Ecco una prima regola della filosofia Boscacci. Poi, oltre al cuore, c’è la testa. «Il segreto per fare tre stagioni così al top? Ci sono tati dettagli, credo però che la testa conti tanto, conta soprattutto quando sei in un periodo no, perché per atleti come noi è veramente un attimo passare dal primo al quinto posto e quando succede è una botta pazzesca per il morale: non bisogna mollare e soprattutto riconoscere che gli avversari forti sono tanti e non si può sempre vincere». E poi c’è la preparazione, anche in questo Miky ha le sue idee, ben precise. Negli ultimi anni non ha cambiato molto, l’idea di fondo è allenarsi tanto soprattutto in autunno, con gli sci, macinare metri su metri per ridurre un po’ la quantità e andare verso la qualità soprattutto da metà novembre. Senza naturalmente sovraccaricare. Facile a dirsi meno a farsi. Eppure Miky è convinto che ci sia un collegamento tra il lavoro fatto e la capacità di mantenere un livello di forma elevato per un periodo relativamente lungo e nel cuore della stagione agonistica. E c’è tanta farina del suo sacco. «Non ho veramente qualcuno che mi segue, ho imparato ad ascoltarmi, a capire quando sono troppo stanco e quando lo sono troppo poco». I dettagli contano e da qualche tempo Boscacci cura particolarmente l’integrazione. «Ho iniziato a usare prodotti Enervit, che è un mio sponsor personale e anche della nazionale. È un dettaglio ma non di poco tempo: nel nostro mondo non c’è ancora la cultura dell’integrazione, invece ci sono momenti nei quali hai bisogno di aiutarti con proteine e sali minerali assimilandoli velocemente e spendendo meno energie». A tavola, però, non si fa mancare nulla, dai carboidrati (meglio a pranzo), a una buona colazione e alla carne (magari la sera). E, tolta la tuta del Centro Sportivo Esercito, non rimane con le mani in mano. Anche questo, dopotutto, fa parte della filosofia Boscacci.

«Mi sono sempre piaciuti gli animali ma, a parte mio bisnonno, in famiglia non avevamo una stalla, poi da quando sono nell’Esercito sono diventato anche allevatore e ora ho una decina di mucche: è un lavoro duro, ma mi aiuta a staccare perché altrimenti finisci sempre col parlare di allenamenti e poi è il mio modo di sentirmi legato alla montagna e di viverla in pieno». Tra le mucche della stalla ce ne sono alcune della razza Bruno Alpina, a rischio di estinzione e Michele può contare sull’aiuto di nonno Umberto: «Senza di lui, che mi segue anche alle gare più importanti, non ce la potrei fare…». Con tutti questi impegni, difficile pensare che a Miky rimanga troppo tempo per fare sul serio (si fa per dire) in estate, anche se, vista la versatilità tra le varie discipline dello skialp e il motore, potrebbe dire la sua anche nella corsa tra i monti. Per intenderci, fatte le dovute distinzioni, a partire dall’età, come Davide Magnini. «Ho sempre fatto attività, dalla bici alla corsa, ma non voglio bruciarmi: qualche gara ci vuole perché stare senza pettorale per così tanti mesi mi annoia e voglio mettermi alla prova con il motore che fa qualche giro in più di allenamento, per avere un obiettivo in più, ma preferisco dare il 100% in una stagione e l’altra usarla per allenarmi piuttosto che farne due all’85%». Appunto, e la prossima stagione come sarà? «Difficile darsi degli obiettivi, io però continuo a lavorare e non mi faccio influenzare emotivamente, se ci sarà qualcuno più forte mi inchinerò. Però un sogno nel cassetto ce l’ho: la medaglia individual ai Mondiali, mi manca ancora, mentre quella Europea c’è. Nella pratica è la stessa cosa, ma il valore è diverso. So che non sarà facile, perché è una gara secca in un giorno preciso, ma se devo mettere qualcosa prima di tutto questa è la mia scelta». Good luck Miky.

Tour de La Meije quattro giorni au refuge

1893. È già passato un po’ di tempo se ci riflettiamo. Una storia racconta che quattro persone tra cui Cristophe Iselin si incontrarono verso sera fuori dal paese di Glarus, quasi di nascosto, per non stuzzicare la curiosità e l’ilarità dei vicini: da lì partirono con sci verso il colle Pragel. Uno era con le racchette ma le cronache giustamente non lo citano troppo volentieri. La salita in sci al suddetto passo, quota 1.554 metri, nel Canton Glarona, in Svizzera, è da considerarsi la prima vera scialpinistica sulle Alpi. A scanso di fake news, si può dunque pensare che quel giorno sia iniziata la storia dello scialpinismo. Mi è sempre piaciuto pensare che questa disciplina non si sia mai allontanata troppo dalle proprie origini: gli sci rimangono il miglior modo di muoversi in montagna in ambiente innevato. Non ce n’è. Sono fatti per sostenere, distribuire il peso sul manto nevoso limitando la fatica dei nostri spostamenti, aiutandoci e agevolandoci. Non saremmo lì in mezzo alle bianche alture senza di loro. O forse ci saremmo, magari con un paio di ciaspole, ma forse a quel punto avremmo pantaloni attillati, zaini enormi, pile rossi, calli sulle caviglie e sui polpacci e insomma… addio stories su Insta, salamini gratis da parte del salumificio dello zio che ci sponsorizza e zero tipe rimorchiate in ufficio mostrando le discese del weekend mentre ululiamo giù da vertiginosi pendii cercando di avere l’espressione delle Guide di Cham.

Forse diamo troppo per scontata l’importanza dei nostri sci. Ma è la loro natura intrinseca di mezzo di trasporto che ci consente di fare i fighetti. E come ogni mezzo di trasporto sono fatti per permetterci di affrontare un viaggio. Uno spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro distante dal primo. Una linea che collega due punti sulla neve. L’occasione per riscoprire l’essenza dello scialpinismo è stata del tutto inaspettata. Il cellulare si illumina: messaggio. È Mathias, un collaboratore di una rivista francese sempre del settore sci e outdoor. Mi informa che i rifugisti degli Écrins e l’ente turismo dei Pais des Écrins, nelle Alpi del Delfinato, in Francia, stanno organizzando un viaggio stampa per promuovere e far scoprire il loro meraviglioso massiccio. Un raid a sci negli Écrins! Meraviglia! La risposta è ovvia. Il massiccio transalpino lo conosco abbastanza bene, da Torino non è così distante e offre un terreno selvaggio con infinite discese, canali, pareti. Una mecca dello sci, selvaggia e spesso isolata. Negli anni però l’approccio è sempre stato un po’ mordi e fuggi. Quando ho cercato di ricordare tutte le volte che ero stato da quelle parti, la sequenza che mi veniva in mente è stata sempre più o meno la stessa:

- Uno: sveglia ad orari in cui la Convenzione di Ginevra vedrebbe certamente la violazione dei diritti umani;

- Due: caffè e biscotti in automatismo;

- Tre: macchina, motore, fari, cassa dritta propedeutica all’occhio aperto;

- Quattro: appuntamento tipo scambisti in qualche parcheggio autostradale o meglio di centro commerciale… con le quattro frecce;

- Cinque: auto, velocità elevata;

- Sei: arrivo, salita, sciata;

- Sette: birra, Pastis, nutrimento, guarda foto, guarda parete, discuti, sogna;

- Otto: auto, velocità elevata (ma in senso contrario);

- Nove: ritardo;

- Dieci: fai cose, dimostrati disponibile con i tuoi cari, sei in ritardo, dimostrati collaborativo.

Una sorta di decalogo, operazioni automatizzate. Che è un po’ quello di chi si spara le gite in giornata. Qualche menoso dirà che è un modo consumista figlio dei nostri tempi. Sì. Ma siamo un po’ tossici dell’aria aperta e della neve, con la faccia abbronzata delle Guide di Cham, sempre loro, ma magari abitiamo a 200 chilometri da dove vorremmo sciare, lavoriamo in ufficio, cantiere, ospedale o in università: quindi appena possiamo settiamo quella maledetta sveglia ancora un quarto d’ora prima perché magari ci scappano altri 300 metri in più. Un raid però è diverso. È un viaggio, ci si sposta in montagna, si entra in sintonia, si rimane ovattati dall’ambiente che ci circonda. Si riesce ad entrare in esso, passando attraverso diversi stati d’animo, ascoltando il proprio corpo, specie il giorno in cui le gambe andranno meno. Da un punto a un altro, una linea, con gli sci. Un sogno. Dopo gli ultimi consulti sul meteo, non proprio stabile dopo un inverno secco e avaro di precipitazioni come quello di quest’anno, il raid viene confermato. Il tour della Meije, giro classico del massiccio. Quattro giorni La Bérarde to La Bérarde: nel mezzo tutti i rifugi e i loro gestori che accolgono alpinisti e scialpinisti in queste vallate remote. Si parte! Dopo una notte a La Grave in un posto degno di un film di Tarantino, con Federico arriviamo a La Bérarde sorprendentemente in orario. Si conosce il gruppo, si fa un piccolo briefing con le due Guide, Julia e Mathilde, e si parte in direzione del vallone di Etacons, dominato dal versante meridionale della Meije. Nei viaggi, oltre ai chilometri, al dislivello e alle discese, sono le persone che si incontrano, spesso per la prima volta, a caratterizzare la linea del percorso. Le impressioni che riceviamo da questi incontri diventano un tutt’uno con quelle del nostro movimento, creando l’esperienza. In questo caso abbiamo avuto l’occasione di condividere il rifugio quasi sempre con i soli rifugisti, complice la poca gente in giro e le previsioni non così definite. E fu così che…

Sandrine - Refuge du Promontoire

Oggi il menù prevede solo salita. Non c’è fretta, abbiamo tutta la giornata per arrivare al Refuge du Promontoire. Il set-up che preferisco per i raid classici non è leggero, lo sci è largo e lo scarpone un onesto 1.400 grammi. Piuttosto si alleggerisce lo zaino con meno cambi e pazienza per i vicini di branda. Le nuvole in cielo intanto si dissipano e arriviamo al Refuge du Châtelleret proprio dove il piatto vallone inizia a impennarsi in direzione Brèche de La Meije. Charles, occhi blu, mascella squadrata e abbronzatura non certo timida, ci accoglie con la sua compagna in questa isola spersa nel sole del vallone circondato da picchi che ben superano i 3.500 metri. Dopo una meravigliosa omelette, ripartiamo alla volta del Promontoire dove le nuvole che ci avevano avvolto con del nevischio lasciano posto a un bel sole. La gestrice è Sandrine, una gentile ragazza bionda. Giovane, con sorriso che lascia trasparire timidezza e una luce irrequieta negli occhi. Quelle persone che sembrano scappare da qualcosa. Le primissime rughe intorno agli occhi blu confermano che in realtà sta vivendo la vita che ha scelto: nata a Chamonix, sono sei anni che gestisce dei rifugi dopo aver lavorato per quattro come aiuto al Refuge Albert 1er ai piedi dell’Aiguille de Chardonnet, nel Bianco. Sandrine serve tutti, sparecchia, rassetta la cucina e poi mangia anche lei in sala. Convincerla a fare qualche foto si scontra con la sua timidezza, ma ce la facciamo e le strappiamo una risata quando ci improvvisiamo come sui set con le modelle e le chiediamo prima uno sguardo imbronciato e poi una mano nei capelli e uno più sexy. Ci perdonerà, credo. Ah, sappiate che Sandrine vi scatterà anche lei qualche foto: con una piccola automatica bianca, ruberà un momento del vostro passaggio per ricordo, senza chiedervi di mettervi in posa, quasi di nascosto. È timida, l’ho detto.

Jeff - Refuge de l’Aigle

Il giorno seguente, se non sarete trascinati a valle dal compagno che si dovrà legare con voi e se scamperete le insidie della conserva corta con gente poco avvezza ai ramponi risalendo il budello del Serret du Savon, ai piedi dei seracchi della parete Nord della Mejie, arriverete in quel magnifico nido d’aquila (appunto!) che è il Refuge de L’Aigle. Siamo su un cucuzzolo ai piedi della Meije Orientale che domina il caleidoscopico Glacier de l’Homme e il vasto Glacier du Tabuchet. Jeff è il rifugista: sulla cinquantina, sorriso da marinaio. A sedici anni è scappato da Parigi, biglietto sola andata per le montagne del Sud della Francia. Un richiamo a cui non ha saputo resistere. Ha lavorato prima come portatore, poi al Refuge du Viso e quindi al Refuge des Écrins. Fino all’anno scorso quando… Chiacchierando, ho collegato questo dettaglio subito e ho capito che mi trovavo davanti alla voce che per anni mi ha risposto al telefono quando chiamavo il Refuge des Écrins per chiedere info sulle condizioni e nevicate di fine primavera. Tutto per capire se sarebbe stato il giorno buono per scendere integralmente i 4.102 metri della Barre des Écrins per il versante Nord. Mai una volta che all’accento italiano rispondesse con info certe: solo pessimismo, desolazione e condizioni catastrofiche. Poi puntualmente il giorno dopo almeno una pulminata di francesi scendeva la parete. Eccolo davanti a me il maledetto! Non sembra neanche così scorbutico, anzi è simpatico, tanto che alle mie rimostranze la serata si anima e finiamo con una risata davanti a una birra. Accidenti a te Jeff!

Sabine - Refuge Villar d’Arène

Dopo la notte all’Aigle, il risveglio sul mare di nubi dopo una lieve nevicata fa sorgere qualche dubbio sul fatto di essere effettivamente svegli. Forse si sogna ancora e il dubbio permane anche durante la discesa del Tabuchet, intonso fino a Villar d’Arène. Dopo un provvidenziale passaggio a Pied du Col il nostro gruppetto riprende a salire in direzione del rifugio per la notte. La giornata è primaverile e la luce sulle pareti nord dell’Agneaux, in fondo al Cirque d’Arsine, fa capire che sarebbe il momento buono per sciarle. Questa notte dormiremo al Refuge Chamossière. Essendo però un viaggio alla scoperta dei vari rifugi che potrebbero fare da appoggio a questo raid, è d’obbligo una tappa enogastronomica al rifugio di Villar d’Arène, situato a circa cinquanta metri lineari dal Chamossière. Qui facciamo la conoscenza con Sabine, 20 anni trascorsi in questo angolo di paradiso. E arriva anche il momento critico del viaggio: la tarte au chou di Villar d’Arène. Una torta-sformato di cavolo, castagne e carni assortite che Sabine ci presenta con un sorriso sfidante. Ragazzi dimenticatevi tutte quelle barrette, cibi, gel che riportano la scritta energetica. Qui si gioca in un altro campionato. Eccellenza contro Champions League. Un’iniezione calorica e di fiducia in se stessi. Sabine si ripresenta al nostro tavolo solo dopo più di un’ora. A raccogliere i cocci di un gruppo disfatto dalla sfida appena sostenuta e a condividere ancora un dolce e un sorso di vino. Menzione per Federico a tavola: testa altissima.

Seb - Refuge Chamossière

Se qualcuno dicesse che Seb Louvet è uno che fa 1.300metri/ora non penso che si vedrebbero molte mani alzate di saputelli contestatori o diffidenti. Lo si capisce subito. Entri nel rifugio, curato come una spa, e ci si imbatte in una cyclette con i pedalini. Si allena dunque anche col brutto. Quindi si allena sempre. Seb è magro, molto magro. Persino le mani, seppur decisamente forti, sono magre. Seb corre, pedala, scia. E non lo fa piano. Seb è colui che ha organizzato il tutto per promuovere il giro della Meije e i suoi rifugi. Ha capito che i rifugi funzionano e rendono se costituiscono una rete tra di loro. Negli Écrins ci sono due associazioni di rifugi in base ai dipartimenti regionali, Hautes Alpes e Isère, ma sarebbe meglio che si ragionasse nell’ambito del massiccio e non secondo suddivisioni burocratiche. Il rifugista ci fa notare che l’attenzione è sempre maggiore, anche da parte della politica e degli enti turistici. Ci confessa che sua madre quando era giovane gli avrebbe dato dei soldi per dormire in un albergo piuttosto che saperlo in un rifugio. Erano luoghi più spartani, un punto di ricovero tra il parcheggio e la cima prefissata. Ora è diverso, il tempo dell’alpinismo vero in questa parte di Écrins secondo Seb è finito. Si lavora molto più con il trekking e il trail running. Il rifugio è diventato una meta a se stante al pari di una cima. Il Chamossière è un gioiellino molto curato con tanto legno e materiali naturali utilizzati per la ristrutturazione. Vale la pena di venirci anche solo per vederlo e cenare. A Seb piace chiacchierare e ci confessa che non sente alcuna competizione con il vicinissimo rifugio di Villar d’Arène di Sabine, anzi collaborano e si aiutano. La cucina di Sabine è super, ma lui ci va solo a prendere il caffè perché se no addio ai sacrifici che fa con l’allenamento. Per Seb quella del rifugista non è stata una vocazione, ma uno scherzo del destino: la prima cosa che aveva iniziato a sorvegliare era una rifugista dell’Adèle Planchard. La vita è strana.

Fanny - Refuge Adèle Planchard

Oggi si torna alla Bérarde, ma allunghiamo il giro verso il Col della Casse Désert per passare a conoscere il nuovo gestore del rifugio Adèle Planchard. Ventitre anni, riccioli d’oro e occhi azzurri: Fanny sorride nel suo piccolo regno al cospetto delle più belle montagne degli Écrins, ai piedi della Grand Ruine. Non ci fermiamo molto, ma quanto basta per capire che, seppur così giovane, ha trovato il suo mondo. La sua pace. Serenità, se dovessi scegliere una sola parola per descriverla. Ad aiutarla Cristophe, un omone timido che d’estate fa il malgaro in un altro massiccio transalpino. Omelette di rito e salpiamo a riprendere la nostra linea immaginaria che chiuderà il cerchio alla Bérarde. Oggi le gambe van da sole. La discesa sui pendii Ovest della Casse Déserte passa dalla farina alla neve trasformata senza praticamente nessuna zona di transizione. Ambiente Écrins, l’aria in faccia, sole. Ognuno un po’ per sé, liberi. Perché fare scialpinismo? Perché è bello.

TOUR DE LA MEIJE

Il raid in sci de La Meije è uno dei più classici e famosi delle Hautes Alpes. Un percorso vario, in alta montagna, riservato a scialpinisti preparati, a loro agio anche con ramponi e qualche basilare manovra alpinistica. Un itinerario che si può prestare a numerose varianti, regolando i tempi di percorrenza in funzione delle ambizioni e delle condizioni del momento. Il periodo migliore generalmente è ad aprile. Gli Écrins e i loro rifugi vi sapranno stupire. Quello che i nostri inviati hanno percorso è l’anello con partenza e arrivo alla Bérarde, sperduto paesino francese, vero cuore del Massif des Écrins.

Giorno 1: La Bérade (1.720 m) – Refuge du Promontoire (3.092 m)

Milletrecentosettandue metri di sola salita per raggiungere uno dei più iconici e famosi rifugi del massiccio, arroccato ai piedi della cresta del Promontoire. Dalla Bérarde risalire il vallone des Etacons, superare il Rifugio Châtelleret (altro punto d’appoggio) e dirigersi verso la Brèche de La Meije. Giunti sui pendii che la precedono, svoltare verso destra riportandosi in direzione delle rocce della cresta del Promontoire, dove sorge il rifugio.

D+ = 1.372 m

Difficoltà = 2.3 E1

Giorno 2: Refuge du Promontoire (3.092 m) – Brèche de La Meije (3.357 m) – Serret du Savon (3.399 m) - Refuge de L’Aigle (3.450 m)

Dal Promontoire, prima con le pelli e poi con i ramponi, reperire la Brèche de La Meije (100 m, 45°), quindi a seconda delle condizioni scendere il ghiacciaio lato La Grave per circa 300 m e ripellare quindi costeggiando la parete Nord del Gran Pic della Meije fino in corrispondenza dell’attacco del Couloir Gravellotte (sceso da Tardivel nel 1997); proseguire in discesa svelti sotto i seracchi del Corridor fino alla base del Couloir del Serret du Savon che si risale per circa 250 m (massimo 45°) e poi brevemente con le pelli si arriva al Refuge de l’Aigle.

D+ = 900 m circa in funzione del punto delle ripellate

Difficoltà = 3.3 E3 (tratto sotto ai seracchi, couloir a 45° in salita, tratto alpinistico in discesa o possibile doppia dalla Brèche della Meije)

Giorno 3: Refuge de L’Aigle (3.450 m) - Meije Orientale (3891m) - Villar d’Arène (1.600 m) – Pont de l’Arsine (1.700 m) – Refuge Chamossière (2.106 m)

Dal Refuge de l’Aigle salire alla sella Nord della cresta a sinistra della cima della Meije Orientale, percorre tutta la cresta con passi di misto facile in funzione delle condizioni e giungere in vetta. Una volta tornati al luogo dove si sono lasciati gli sci è possibile scegliere tra la discesa del Glacier de l’Homme (soluzione più diretta e che vi porta già più vicino al Rifugio Chamossière senza bisogno di passaggi) o quella del Glacier du Tabuchet da noi percorsa fino a Villar d’Arène. Da qui in autostop raggiungere il parcheggio nei pressi del camping di Pont d’Arsine e in circa un’ora e mezza raggiungere il rifugio con comoda salita.

D+ = 800 m

D- = 2.200 m

Difficoltà = 3.3 E1

Giorno 4: Refuge Chamossière (2.106 m) – Col de la Casse Déserte (3.483 m) – La Bérarde (1.720 m)

Dal Rifugio salire il pianeggiante e lungo vallone di Valfourche passando sotto all’evidente canale Nord della Roche Faurio, poco prima di giungere al canale della Brèche Charrier, ben visibile davanti a voi, svoltare sulla destra e rimontare il vallone via via più ripido (ultimi 100 m a 45°) fino al Col de la Casse Déserte. Da lì scendere i pendii ovest (primi 100 m ripidi, possibile doppia) fino a reperire il vallone di Etacons poco sotto al Rifugio Chatelleret e di qui alla Bérarde.

D+ = 1.400 m

D- = 1.700 m

Difficoltà = 3.3 E2

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124

Alba De Silvestro «è la vita che mi piace»

Riproponiamo l'intervista pubblicata all'inizio della stagione 2018/19 con Alba De Silvestro, uscita su Skialper 120

Alba è diventata grande. Serena, determinata e chiacchierona. «Eh, non sono più quella che qualche anno fa rispondeva solo sì e no alle domande». Adesso quella che era solo una passione, è un lavoro: Alba De Silvestro è una skialper professionista. «Ho tanti privilegi, ma anche molte responsabilità. Sono finiti i tempi che appena staccavo dal lavoro al bar, sfruttavo ogni singolo minuto per allenarmi: entrando nell’Esercito posso organizzarmi al meglio la preparazione, scegliere come e quando uscire per ogni sessione, curare ogni dettaglio. Magari, se fa brutto, posso posticipare un po’, prima si partiva a qualsiasi ora e in qualsiasi condizione, pur di andare. Al tempo stesso, però, devo essere pronta al massimo per la gara. Prima potevo trovare un’attenuante nel fatto che non avevo avuto il tempo necessario, che ero stanca, adesso non più. E anzi, proprio in questa stagione viene il bello: sarò al primo anno Senior e non avrò più il contentino della classifica Under 23». Tradotto significa che un fuori podio vuol dire proprio fuori dal podio, non più magari la migliore delle giovani. Una prospettiva che non spaventa Alba: «sono qui per questo: è la vita che mi piace, che volevo fare. Magari ad altre mie amiche può sembrare da pazzi andare tre ore a correre sotto la pioggia, ma per me è il massimo. Non mi pesa affatto: sono contenta così». Però c’è quel cronometro che un po’ la assilla…

«Forse una cosa sola mi manca: poter andare in ferie senza pensare al cronometro: a fine stagione sono andata a Tenerife con Katia e Mara (Tomatis e Martine, sue compagne in nazionale, ndr), ci siamo dette, solo in infradito, ma alla fine non so quanti chilometri avremo fatto in bicicletta. Forse una vacanza vera la farò a fine carriera. O forse no, visto che difficilmente mi vedo a star ferma tutto il giorno sulla sdraio a prendere il sole». Alba è il futuro dello ski-alp rosa italiano, è coccolata in azzurro e dai suoi sponsor, ma è rimasta con i piedi per terra. «Non esageriamo, mi sono tolta belle soddisfazioni, ma devo ancora dimostrare tanto. Coppa del Mondo, Mondiali, le classiche de La Grande Course, i traguardi possibili sono tanti, bisogna dimostrare sul campo quanto si vale. Non voglio mettere paletti. Un passo alla volta, poi chissà». Il chissà è presto spiegato. «Hai capito, sarebbe il massimo arrivare ai Giochi Olimpici. Non è che quando sono in caserma i miei colleghi dello sci o dello snowboard mi facciano pesare le loro medaglie, ma di sicuro hanno un fascino particolare. Insomma, non ci sentiamo di serie B, ma se arrivassimo anche noi alle Olimpiadi sarebbe bellissimo, un grande riconoscimento. Anche per le nostre fatiche, aggiungo».

Fatiche doppie quelle di uno scialpinista: avere motore in salita, avere gambe in discesa. Quanto si allena una professionista come lei? «Ho un programma di massima, su questo aspetto sono molto meticolosa. Anche troppo: pianifico tutto. Eppure spesso fai tutti i programmi del mondo e poi li stravolgi. Generalmente due sessioni al giorno, tra corsa e bici d’estate, e poi sulla neve, spesso e volentieri anche in pista. Se riesco con mia sorella Martina: ci siamo sempre allenate insieme, adesso i nostri impegni spesso non coincidono, ma visto che lei è maestra di sci qualche dritta in discesa la ascolto volentieri». Il campo di allenamento preferito sono le montagne di casa del Cadore, la sua casa. «Sono fissata sui percorsi, quando ne trovo uno che mi piace lo faccio in continuazione, fino alla saturazione e cambio tutto. Mi viene da dire basta, poi guardo Strava e vedo che quella salita l’ho fatta cinquanta volte e capisco perché». Poi si stacca, perché esiste la guerriera macina metri verticali e la ragazza della porta accanto, con i suoi sogni e le sue abitudini. «Amo fare stretching la sera, anche il giorno prima della gara, ma lo ammetto, il massimo del relax è alle 14, d’inverno, quando tra un allenamento e l’altro mi metto sul divano mezz’ora con la copertina, il gatto sulla pancia e guardo i Simpsons».

Ride quando la Dynafit le consegna un nuovo pantalone di jeans. «Sono giusti giusti. Vabbè, almeno quando ingrasso me ne accorgo!». Ma come, un’atleta che ha paura di ingrassare? «Beh, calorie ne brucio e faccio attenzione a quello che mangio. Senza eccessi anche in termini di attenzioni: non credo che zucchero e farina facciano male, non sono vegetariana, vengo matta per i dolci. Non amo cucinare, diciamo anche mi arrangio: sono brava proprio solo con i dolci. Fosse per me, andrei avanti ad hamburger e patatine tutti i giorni. Lo so, non sono il massimo per la salute, ma mi piace mangiare male!». Siamo allo Stelvio, pedala sui tornanti, corre, sale con le pelli in ghiacciaio. Poi ci sono da fare le foto-ritratto. «Non sono così maniaca dell’aspetto. Il giusto direi, quello che mi basta per sentirmi bene. I capelli non li curo granché, primo perché non riesco a stare così tanto tempo ferma dal parrucchiere, secondo perché comunque, quando mi alleno, più che la coda non faccio. Peggio ancora per le unghie: cosa le sistemo che tanto le rompo al primo cambio pelli? L’unica concessione è l’estetista, quella sì. E lo shopping con le amiche. Anche se devo sempre cercare i buchi giusti nel mio programma per poter uscire con loro». Giornata finita, si riparte. Alba carica la bicicletta in auto. «Ecco, se ci sono aspetti della mia vita dove sono meticolosa, ce ne sono altri dove sono una casinista vera, come in auto. La metto solo un po’ in ordine quando vado con Manny Reichegger ai raduni». Sorride. Ci sarà anche qualche giornata no, ma si vede che è felice, che sta vivendo la sua passione al massimo.

TESTA E MOTORE

«Quando è arrivata era davvero una ragazzina, adesso è una donna consapevole della sua forza». Così Lillo Invernizzi, il suo coach nel Centro Sportivo Esercito, descrive Alba De Silvestro. «Il motore ce l’ha sempre avuto, adesso è cresciuta di testa. Ascolta e lavora duro, ma bisogna essere forti anche mentalmente nel nostro mondo: lei su questo aspetto è migliorata tantissimo. E sa benissimo dove vuole arrivare». Alba in estate ha una grande passione, le due ruote. «Mi piace anche vedere il ciclismo in televisione - dice -, ma alla fine mi faccio prendere dalle gare… e quasi quasi sudo più di loro, anche se sono sul divano. Allora è meglio uscire». Scelta azzeccata… «La bicicletta nel periodo estivo-autunnale è per noi un’ottima base per fare quantità - ribadisce Manny Reichegger, adesso nello staff tecnico dell’Esercito e della Nazionale, con Denis Trento -, diamo a tutti indicazioni di massima, ma lasciamo ai singoli atleti la possibilità di gestire personalmente cosa preferiscono fare. Che sia corsa, bicicletta, camminate: hanno tutti qualità importanti, ma ognuno deve anche ascoltare il suo fisico e rispondere alle sue esigenze. In questi periodo della stagione abbiamo di solito tre settimane di carico al mese e un raduno collegiale dove valutiamo anche le condizioni, per capire se ci sono modifiche da fare al programma di allenamento». Ma come lavora Alba? «Lei è tosta: le piacciono le due ruote, va benissimo, anzi spesso possono essere anche meno traumatiche rispetto alla corsa in montagna. In questo periodo vedo che va molto, anche più di tre ore ad uscita: è importante che faccia volume in quel modo e poi faccia lavori di qualità di corsa per alternare al meglio la preparazione. Quando arriverà la neve, ovviamente, ci saranno gli sci».

Qual è il programma settimanale di Alba? Lo chiediamo direttamente a lei. «Durante la stagione si va sempre in crescendo, è ovvio. Ma la base è quella di tre uscite a piedi e quattro in bicicletta, anche mountain-bike, ma preferisco le strada. In una stagione arrivo a 5.000 chilometri, diciamo una media di 300 a settimana. Uscite da tre-quattro ore, poi capita anche di arrivare a un centinaio di chilometri e di stare più di cinque ore in sella. Però sono eccezioni, anche perché le mie strade sono di montagna e il dislivello non manca. I veloci li faccio quasi sempre di corsa, preferisco così. Pochi lunghi, al massimo una ventina di chilometri».

Suffer fest Ice & Palms

*suffer fest: neologismo di origine anglosassone, indica un’attività sportiva di endurance nella quale è previsto che buona parte (se non tutti) dei partecipanti siano costretti a una fatica prolungata con annessa sofferenza fisica e mentale.

Il Baden-Württemberg è uno dei principali land della Germania. La sua capitale è Stoccarda, conosciuta nel resto del mondo come la patria dell’automobile (Mercedes-Benz, Porsche, Bosch hanno sede qui, ad esempio), e l’economia dell’intera regione si basa largamente sull’industria. Confina con la Francia a Est e con la Svizzera a Sud, mentre i principali rilievi sono rappresentati dalla Foresta Nera, la catena dello Giura e le Prealpi del Lago di Costanza. Il Baden-Württemberg sembra un buon posto dove vivere, se non fosse per un piccolo dettaglio: il mare, specialmente quello caldo, è lontano, parecchio lontano. E di conseguenza, se un paio di amici si dovessero inventare di voler andare al mare in bicicletta, le cose si complicherebbero parecchio, specialmente se lungo l’itinerario ci si volesse portare dietro anche degli sci e decidere di utilizzarli nel miglior modo possibile.

I due amici sono Jochen Mesle e Max Kroneck che, oltre alla passione per lo sci scoprono di condividere anche quella per le pedalate, specialmente quelle lunghe e faticose, e per la fotografia, in particolar modo quella che ti impone di utilizzare apparecchi pesanti e scomodi. L’idea che partoriscono insieme ha le caratteristiche comuni di ogni suffer fest* che si rispetti: dev’essere lunga, fisicamente estenuante, particolarmente ricca di incognite e problematiche di varia natura, originare vesciche in vari punti del corpo e apparire insensata agli occhi delle persone normali. Et voilà, ecco il progetto Ice & Palms: Jochen e Max vogliono partire da casa loro a Dürbheim, nel Baden-Württemberg, raggiungere l’Austria e da lì attraverso i principali valichi alpini arrivare fino al lungomare di Nizza, senza mai utilizzare mezzi a motore e sciando il più possibile, filmando allo stesso tempo la loro avventura. Di tanto in tanto, poi, verranno raggiunti da amici che daranno una mano nella ripresa delle immagini.

I loro destrieri saranno due bici gravel, equipaggiate con portapacchi anteriori e posteriori sui quali sistemare l’attrezzatura. Sci e scarponi dietro, insieme a uno zaino con il materiale per la notte. Sacca anteriore sinistra per il pentolame e macchine foto. Sacca anteriore destra: accessori e abbigliamento da pioggia, pronti per essere tirati fuori in poco tempo. Peso totale, cinquanta chili, grossomodo: vista l’agilità, più che destrieri li si potrebbe definire dei ronzini un po’ sovrappeso. Quello della partenza, nella primavera del 2018, è un momento strano, Jochen e Max sembrano fuori posto: un po’ come quei modelli da catalogo, ritratti in ambiente ma con abbigliamento e attrezzatura perfettamente in ordine e puliti. Ci vorranno un paio di giorni per cominciare a stropicciarsi il giusto e toccare la neve dopo più di 100 chilometri di distanza percorsa. Non è poi così male, tutto sommato, poter acclimatarsi in modo soft prima di arrivare sulle montagne vere. Viaggiare con bicicletta e sci al seguito significa perdere continuamente tempo a fare e disfare i bagagli, che richiedono un ordine maniacale, in perfetta antitesi con la natura degli sciatori. Ogni pezzo dev’essere nel posto giusto per essere trovato nel momento giusto: Mark Twight diceva che in montagna ci vuole un accendino in ogni tasca, per non impazzire quando si tratta di accedere il fornello in bivacco, e in bike packing non cambia più di tanto.

Al quarto giorno sono nell’Arlberg, da lì si dirigono verso la Svizzera. Di neve qui non sembra essercene molta, ma bisognava pur trovare un compromesso per poter beneficiare dell’apertura di quasi (tutti) i valichi. Sono le classiche condizioni in cui, una volta - come dicono i vecchi - cominciava la stagione dello scialpinismo. A St. Anton un avventore in un bar chiede loro cosa faranno quando, una volta arrivati a Nizza, non troveranno più neve da sciare. «Ci siamo portati dietro anche il costume da bagno» la risposta perentoria.

Dopo nove giorni e 500 chilometri si comincia a fare sul serio. La coppia di ciclo-sciatori si avvicina al massiccio del Bernina e dalle sacche sulle ruote spuntano fuori piccozze e corde, ingredienti necessari per il menù dei giorni a seguire: Piz Bernina e Cima di Rosso, itinerari grandiosi che strizzano l’occhiolino alle pendenze sopra i 45°. Si muovono bene, dopo le prime tappe in cui hanno patito entrambi le conseguenze di infortuni occorsi durante la stagione invernale. Strano ma vero, le centinaia di chilometri in bicicletta hanno fatto da terapia e ora si avvicinano alla metà della distanza che separa la Germania dal Mediterraneo. Dopo due settimane di viaggio arrivano al Furkapass, che collega le Alpi Lepontine a quelle Bernesi. Su questi tornanti, negli anni ’60, Sean Connery sfrecciava sulla sua Aston Martin durante le riprese di Agente 007 - Missione Goldfinger, ma quando Jochen e Max arrivano alla sbarra del fondovalle capiscono in poco tempo che per loro il valico sarà tutt’altro che velocità e adrenalina: la parte alta non è ancora stata ripulita dalla neve ed è, in poche parole, chiusa al traffico. Non rimane altra scelta che accettare la sfida e caricarsi le biciclette letteralmente sugli zaini, tirare fuori le pelli e proseguire carichi come sherpa lungo i pendii innevati, sotto una leggera nevicata che non fa altro che rincarare la dose di sofferenza. I due viandanti procedono barcollanti sotto i loro carichi monumentali e, un passo alla volta, cominciano a salire verso i 2.436 metri del passo. La discesa è una scena surreale, fatta di curve molto controllate e allo stesso tempo storte come un quadro cubista, fino a quando, esausti, possono finalmente rimettere le ruote sull’asfalto, mentre il nevischio ora tramutato in pioggia fa apprezzare ancora di più la mutevolezza del meteo primaverile.

Sono passati ventun giorni dalla loro partenza e con 960 chilometri nelle gambe il Vallese si apre davanti a loro. Mentre a pochi chilometri i turisti gozzovigliano nei ristoranti di Zermatt, i nostri due eroi puntano gli sci verso mete sicuramente più di nicchia. «È bello ritrovarsi completamente soli in montagna e sapere di avercela fatta con le proprie forze» commentano, salendo verso il rifugio da cui partiranno il giorno successivo. Il Bishorn lo sciano nella nebbia, non senza qualche spavento. Le valanghe si fanno sentire ma non si fanno vedere, mentre a quattromila metri, immersi nel white-out, aspettano una finestra di cielo pulito per scendere il più velocemente possibile. Sul Brunegghorn, due giorni più tardi, vengono premiati dagli dei della montagna con una discesa memorabile, in una di quelle giornate in cui lo scialpinismo primaverile si manifesta in tutta la sua bellezza. Cielo azzurro, polvere fredda e, duemila metri più sotto, il verde dei pascoli a fare da quinta. La parete Nord è una pratica che viene liquidata in una decina di curve che giustificano pienamente lo sforzo supplementare di utilizzare assi da freeride al posto di perline da scialpinismo light: entrambi, infatti, hanno deciso di portarsi dietro sci oltre i 100 millimetri al centro e scarponi a quattro ganci da freetouring. L’attenzione della coppia, ormai innamorata del Vallese, si sposta a questo punto su un altro monumento del ripido, che risponde al nome di Grand Combin de Valsorey. Lo scivolo Nord-Ovest, che culmina a 4.184 metri, viene descritto da Max come una scala di Giacobbe, facendo riferimento all’affresco di Raffaello in cui il profeta biblico sogna una scalinata da cui gli angeli possano muoversi fra la Terra e il Cielo. Lo stesso scivolo in cui, nel film La Liste, Jérémie Heitz perdeva uno sci, riuscendo incredibilmente a salvarsi la pelle dopo una caduta a 50° di pendenza. Per i due la giornata si rivela fortunatamente meno adrenalinica, anche se la stanchezza inizia a farsi sentire. Proprio quel giorno avrebbero dovuto riposare, ma passare sotto a quella rampa senza sciarla non sarebbe stata un’azione da fedeli devoti alla causa dello sci.

Al trentesimo giorno, nei pressi del Gran San Bernardo, iniziano a manifestarsi i primi indizi che indicano che ormai è solo questione di pochi giorni prima di potersi spaparanzare in spiaggia. Nizza 323 km, recita un cartello nei pressi del tunnel. Pochi chilometri più in là, a Donnas, delle palme appaiono a bordo statale come oasi nel deserto. Come i barbari alla fine dell’Impero Romano, i due germanici continuano a calare verso Sud a bordo dei loro ronzini meccanici, nutrendosi unicamente di pizza, pasta e carboidrati vari per onorare la cultura del turismo tedesco in Italia. Valle di Susa, poi il Monginevro: il prossimo obiettivo sarà la Barre des Écrins, il quattromila più meridionale dell’arco alpino, e sarà anche l’ultima vetta in programma prima di dirigersi verso il Col du Vars e le spiagge francesi.

Quella sulla Barre è un’altra giornata memorabile. Si filmano a vicenda all’alba, mentre si dirigono, sci ai piedi, verso la terminale della parete Nord, che per l’occasione si è presentata con il vestito dei giorni di festa. Solitamente è un muro ghiacciato e non sempre la neve la ricopre in modo sufficiente per poter essere sciata. Solitamente non vuol dire sempre, e per i due l’ultima discesa del loro viaggio può cominciare direttamente dalla croce sommitale, dalla quale si può vedere tanto il Monte Bianco quanto il Golfo di Nizza. Chi ha già sciato nelle Alpi del Sud sa bene l’emozione che si prova a vedere il Mediterraneo scintillare in lontananza, la stessa che provano Jochen e Max mentre gli attacchi fanno clack.

Il Col du Vars è una formalità che viene sbrigata in fretta, aspettando l’ultimo ostacolo: il Col de la Bonnette, che con i suoi 2.715 metri è, insieme allo Stelvio, all’Iseran e all’Agnello, tra i più alti valichi asfaltati delle Alpi. Nel 2016 il Giro d’Italia era passato di qua in una tappa memorabile, la penultima: in soli 134 chilometri erano stati concentrati 4.100 metri di dislivello, con le salite al Vars, alla Bonnette e alla Lombarda per poi terminare sui tornanti che conducono al Santuario di Sant’Anna di Vinadio. Proprio qui, sul finale, Vincenzo Nibali aveva attaccato sul diretto concorrente Esteban Chaves, che si era visto sfilare la maglia rosa a meno di 24 ore dalla fine del Giro. Quel giorno, all’arrivo, i genitori di Esteban si erano resi protagonisti di una scena di sport indimenticabile, andando ad abbracciare il siciliano sul traguardo e complimentandosi con lui per la vittoria. Uno sgambetto è stato riservato anche a Max, che riesce a forare a meno di 30 km da Nizza, dopo 42 giorni e 1.800 chilometri di strade di montagna. L’arrivo sul lungomare è uno shock: dopo sei settimane in cui le uniche priorità erano state sciare, pedalare e più generalmente sopravvivere, il senso di smarrimento è totale. «Cosa faremo ora?», si chiedono i due, confusi al punto che pure scegliere dove andare a cenare rappresenta una sfida al pari della traversata del Furkapass innevato. Succede così che il capitolo finale del loro viaggio viene scritto in un ristorante messicano nel sud della Francia, un’idea assurda e apparentemente incomprensibile quanto voler partire dalla Germania per arrivare al Mediterraneo sciando e pedalando. Cosa ci insegnano Max e Jochen? Beh, di sicuro potrebbero illuminarci sulla loro gestione del tempo libero, ma è limitante dire che per intraprendere un progetto come Ice & Palms sia sufficiente trovare 40 giorni di ferie, anche perché, in un certo senso, loro in quel momento stavano lavorando, in quanto freeskier professionisti. No, Jochen e Max ci insegnano che le avventure più belle possono essere vissute anche dietro casa, che non è necessario viaggiare dall’altra parte del mondo per ritrovarsi in balia dell’incognito. E che l’incognito - o inesplorato, che fa più figo - può avere moltissime forme diverse: dalle condizioni della neve sul Grand Combin a quelle della strada sul Furkapass, fino a quelle fisiche di Max quando, nel trasferimento dalla Val d’Aosta alla Francia, si ritrova a macinare duemila metri di dislivello con 39 gradi di febbre. E ci insegnano anche in cosa consiste la creatività, ovvero su come prendendo due o più concetti e fondendoli insieme si possano creare infinite nuove idee. Tipo andare in bici e sciare, o sciare e andare al mare. Oppure, andare al mare pedalando e sciando. Insomma, ci siamo capiti. Un’ultima lezione potrebbero darcela sulla gestione della biancheria in sei settimane di ambienti umidi e freddi, ma quella è tutta un’altra storia.

Ice & Palms è un cortometraggio di 32 minuti prodotto da El Flamingo Films e diretto da Jochen Mesle, Max Kroneck, Philipp Becker e Johannes Müller.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124

https://youtu.be/AzyK5qr-WC0

https://vimeo.com/elflamingo/iceandpalms

The godmother of all couloirs

Conoscevo la Norvegia come famosissima meta per ski trip di fine stagione; piuttosto diciamo che ne avevo sentito parlare, dormire in barca, spostarsi tra i fiordi, per poi risalire dolci pendii con giornate dalla luce interminabile. Sapevo che c’erano le isole Svalbard, le Lofoten e poco più. Non sapevo nulla. Motivo principale della mia ignoranza, il fatto che ne avevo sempre sentito parlare come di un viaggio per comitive di ski tourer con un budget sostanzioso da investire in gite in barca e sciate sul piano… Come mi sbagliavo. Si dice che non tutti gli incontri accadano per caso e in effetti da una situazione fortuita è partita l’avventura. Io e Carolina verso gennaio abbiamo incontrato Alice e Marco a Cortina mentre erano impegnati in un photo-shooting e mentre pranzavamo insieme salta fuori di questo viaggio che vorrebbero fare nelle Lyngen Alps, per dare un’occhiata al posto e per eventualmente portarvi a sciare i clienti. Fino a qui tutto nella norma, con l’idea di affittare casa e muoversi da una montagna all’altra in auto, senza grosse spese, in autonomia totale, decidendo giorno per giorno quale gita affrontare. I presupposti erano molto interessanti, abbastanza da iniziare a farci un serio pensiero, anche se senza ulteriori dettagli sembrava qualcosa destinato a rimanere per aria. Finito il pranzo ci salutiamo con il solito ci sentiamo e fammi sapere. Onestamente l’idea mi stuzzicava, ma sia io che Carolina avevamo altro per la testa e quindi ci avremmo pensato con calma. Quel poi non ha tardato ad arrivare e una sera di marzo Alice mi chiama e mi bombarda di whatsapp: prezzi e biglietti aerei da prenotare, itinerari e un periodo, aprile, perfetto per andarci. Giusto il tempo di prendere i documenti nel cassetto per prenotare i voli e via, inutile pensarci troppo, al massimo si vedrà un posto nuovo, tanto se si sta li a pensarci troppo non si parte mai.

HEJA NORGE

Rispetto ad altre mete, se escludiamo il ritardo dell’aereo, il viaggio è stata una passeggiata di salute: due voli da un paio d’ore e un paio di ore di auto da Tromsø fino alla nostra casa, un simil-villaggio vichingo, con abitazioni autonome disposte in cerchio, attorno alla casa madre, nei pressi della piccola cittadina di Lyngseidet. Pur arrivando alle due di notte, il buio non era totale e l’ambiente appariva selvaggio e desolato, molto affascinante. Visto le poche ore di sonno, l’indomani avremmo optato per una gita classica in punta al fiordo, un panettone sovraffollato di ski tourer, pure avvolto nella nebbia, niente di speciale tutto sommato: un po’ quasi a confermare quello che pensavo di quei posti. Ma di lì a poco, sulla strada verso casa, ora sgombra dalle nubi, avremmo visto il gioiello della corona, una discesa estetica e apparentemente inaccessibile, un canale enorme che poggiava i piedi sulle rive dei fiordi, fino a erigersi, nascondendosi a tratti tra le pieghe della roccia, in cima a una grossa formazione rocciosa. Nel libro di itinerari di Marco avremmo presto scoperto il suo nome, piuttosto azzeccato ed estremamente calzante: The Godmother of all Coulouirs. Dopo avere fatto un’altra gita preparatoria e avere raccolto (cosi pensavamo) tutte le informazioni necessarie, l’indomani avremmo attaccato la nostra meta. Secondo i nostri calcoli e il libro, l’avvicinamento sarebbe stato una più o meno agevole camminata in riva al fiordo, di quasi 6 chilometri, con un tempo stimato intorno all’ora e mezza, per poi attaccare il conoide; ovviamente la valutazione non si sarebbe potuta rivelare più errata. Forse il buona fortuna di un gruppo di norvegesi ospiti di un local, prima di intraprendere la costa, avrebbe dovuto farci drizzare le antenne; cosi come l’invito a tornare il giorno successivo e farci traghettare in barca fino alla base, ma ormai eravamo li… L’ora e mezza di fatto è volata via solo per rivelare un articolato cammino tra rocce e detriti di volume sempre maggiore, a volte coperti da uno strato di neve che sfondava. Dopo molti zig-zag e saliscendi, uno strato di neve più continuo ci ha permesso di calzare gli sci, ma non per questo di essere più rapidi, perché la via era un labirinto di piccole alture e alberi e di nuovo rocce; arrivare alla base del conoide ha richiesto già molto tempo ed energie, e al momento di calzare i ramponi più di tre ore erano già passate. Onestamente vista l’ora e i progressi fatti eravamo tutti un po’ perplessi, io e Carolina in particolar modo, cosi arrivati alla fine del conoide, verso le 13,40, con appena 500 metri di dislivello alle spalle, abbiamo deciso di abbandonare, dividendoci in due coppie. La decisione non era facile da prendere, ma eravamo meno veloci di loro, e il pensiero del ritorno dopo altri 1000 metri a quell’ora tarda, suggeriva che fosse meglio mollare. Non sempre si vince e riconoscere i propri limiti a volte è più importante, anche se senza dubbio più doloroso a posteriori. Dopo sette ore e mezza totali saremmo arrivati all’auto.

Alberto Casaro

IL CHIODO FISSO

Prima ancora di sapere se quella linea ci fosse sul libro, se fosse conosciuta e soprattutto, fattibile, dal momento in cui Albi l’ha adocchiata, è stato amore a prima vista. Il nome poi, una volta scoperto, parlava da sé. Non si poteva non pianificarci una gita. Il canale si trova dall’altra parte del fiordo, ma in quella parte non ci sono strade. Tutti noi pensavamo, o forse speravamo, si trovare un sentiero sulla costa sul quale affrontare i chilometri di portage. E invece no. È stata una ravanata. Dopo quasi tre ore e mezza siamo appena all’attacco del conoide. La neve è marmo, mettiamo i ramponi. È già mezzogiorno passato. Nonostante la decisione di Alberto e Carolina di tornare indietro, Marco e io decidiamo di andare avanti. La neve cambia drasticamente. La previsione di Marco di trovarla bella nel canale si rivela azzeccata. Proseguiamo dentro al Godmother. 0 – 1.318 m, di cui 900 di canale con tratti che raggiungono i 50°. L’ambiente è pazzesco. Ti ingloba. Non c’è vento. Non c’è sole. Silenzio. Solo il rumore di qualche spin drift che scende ogni tanto e copre immediatamente le nostre tracce. Proseguiamo con un buon ritmo e cominciamo a intravedere la fine. Le pareti si stringono e diventano completamente bianche, la neve attaccata alle rocce lo rende ancora più mistico. Sono le 16,09 e siamo in cima. Le ore dentro al Godmother sono volate. Il panorama alle nostre spalle è stupendo, ma guardare verso il basso, scorrere con lo sguardo le nostre ultime tracce, osservare tutto il canale e scorgere in fondo il mare è impagabile. Marco inaugura la prima curva e da qui partono le foto. Tanto sono belle le condizioni per sciarlo da cima a fondo, tanto sarebbe un peccato non spendere qualche minuto per fermarsi, scattare e riguardare, una volta a casa, da che linea è stato attratto Albi. Arrivare in fondo significa arrivare in spiaggia. Ci guardiamo indietro e la soddisfazione è davvero tanta. Recuperiamo le nostre scarpe, sci nello zaino e ci avviamo per il lungo rientro. La luce del tramonto ci fa compagnia e tinge il fiordo con le sfumature dell’arancio. I chilometri di portage che ci aspettano perdono importanza, l’emozione cancella la fatica e la bellezza del luogo è una piacevole distrazione. Solo una volta arrivati al nostro Artic Lodge, davanti a delle meritate birre e a un apprezzato piatto di pasta dal sapore di casa, scopriamo definitivamente che la maggior parte delle persone che affrontano il Godmother lo fanno partendo con la barchetta che si trova dall’altra parte del fiordo. Sapevatelo. A noi comunque, fatto così, soddisfa. Come mimino sei ore e dodici chilometro in più!

Alice Russolo

La Norvegia ci ha sicuramente insegnato che le giornate sono più lunghe, in tutti i sensi, e ci ha regalato delle bellissime gite in un ambiente selvaggio, dove spesso eravamo soli; ci ha insegnato che c’è da sbattersi sul serio, ma anche che la ricompensa può essere enorme. La partita rimarrà aperta, almeno per me, diciamo che sarà una bella motivazione per tornare e finalmente calcare le lamine tra le sinuose forme della madre di tutti i canali.

Alberto Casaro

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124

Argentera reloaded

«Argentera è sempre stato il posto di cui non bisognava parlare. Troppo bella, troppo poco affollata per essere data in pasto agli affamati di polvere, specialmente quando lì se ne trovava mediamente più che nel resto dell’arco alpino. Protetta dalla massa anche grazie al suo isolamento: dalla pianura del cuneese bisogna sciropparsi cinquanta chilometri di curve, spesso intasati dai tir diretti verso la Francia attraverso il Colle della Maddalena. Da Milano ci vogliono quattro ore, da Torino poco più di due: forse troppi per una stazione che ha da offrire una seggiovia e uno ski-lift. Ciononostante il mito di Arge è cresciuto negli anni, senza tuttavia riuscire mai a diventare un fenomeno mainstream come è successo ad altre località simili, per rimanere in Piemonte, Prali, forse anche a causa del fatto che i suoi frequentatori hanno preferito mantenerla per sé, per fare in modo che nei giorni di polvere in coda agli impianti ci si potesse contare nell’ordine di un paio di decine di sciatori». Scrive così Federico Ravassard nell’ampio reportage sulla località piemontese che pubblichiamo nel numero 127 di Skialper, di dicembre-gennaio.

Da qui sono passati anche dei miti come Kaj Zackrisson, Henrik Windsted, Mike Douglas e Candide Tovex, eppure questa valle non è mai decollata, uno dei migliori segreti delle Alpi, ben conservato. Ora che gli impianti, almeno per questa stagione, sembrano destinati a rimanere chiusi, che ne sarà di Arge? In 17 pagine ripercorriamo i fasti del passato, intrecciamo storie di ieri e di oggi, incontriamo local e sciatori che questi pendii li conoscono molto bene e chi ha deciso di crede ancora in Arge. Perché Arge è un po’ un’icona. «Dall’essere un secret spot al diventare un insieme di piloni arrugginiti e baite abbandonate dimenticato il passo è purtroppo breve ed è proprio Argentera a insegnarcelo. Ovunque, nelle Alpi, esistono luoghi che rischiano di morire e che proprio per questo possono avere un fascino particolare, oltre che l’assenza di altri pretendenti per la prima traccia, con le pelli o con gli impianti: piccole borgate che meritano di essere salvate attraverso la loro frequentazione, perché raccontano e custodiscono il passato e il futuro delle Alpi al pari di località più blasonate. Probabilmente poter dire di aver sciato l’Incianao immacolato fa meno figo di aver vibrato su un Toula coperto di gobbe, ma è proprio da qui che bisognerà ripartire».

Su Skialper di dicembre-gennaio uno speciale di 16 pagine sull'autosoccorso in valanga

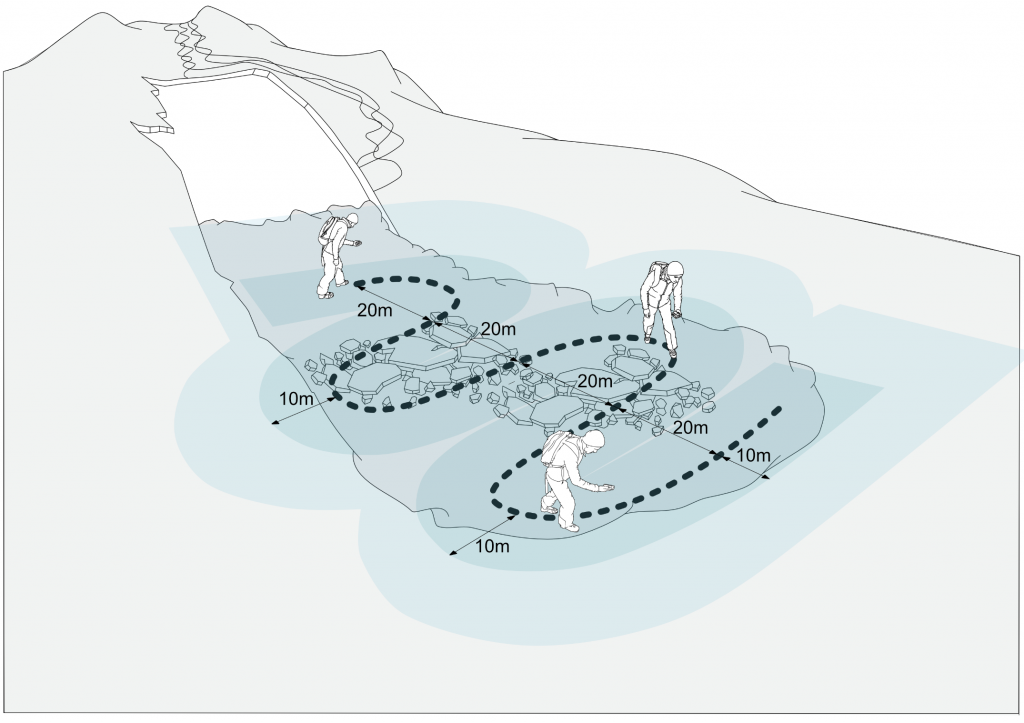

Grazie ai telefoni cellulari e agli elicotteri il soccorso arriva sulla valanga in tempi sempre più brevi. Nonostante ciò, le procedure di autosoccorso messe immediatamente in atto dai compagni di escursione rimangono una priorità assoluta. L’esperienza ci ha insegnato che nei primi 15-18 minuti la probabilità di sopravvivenza dei sepolti è ancora relativamente alta (circa il 90%) ma che nella mezz’ora successiva, in seguito all’ipossia, decade fortemente. Da questa semplice considerazione si deve dedurre che il soccorso in valanga è un tipo di intervento strettamente legato al tempo e come tale va messo in atto seguendo procedure standardizzate e mirate a individuare e disseppellire il più rapidamente possibile i sepolti.

«La valanga fortunatamente è un fenomeno piuttosto raro, ma se questo da un lato ci può consolare, dall’altro ci deve rendere consapevoli che non è possibile sviluppare un bagaglio di esperienze personali sufficienti a garantirci un’operatività ottimale nel momento dell’emergenza – scrive Maurizio Lutzenberger - Il carico emozionale che grava sulle persone coinvolte è tale da congelare anche le azioni più semplici, impedendo loro di reagire correttamente in tempi brevi. La soluzione al problema è senza dubbio un apprendimento sistematico delle procedure di ricerca e disseppellimento e un’automatizzazione delle stesse attraverso frequenti esercitazioni, allo scopo di sviluppare una buona capacità di adattamento a un modello comportamentale standard per tutte le possibili varianti del caso».

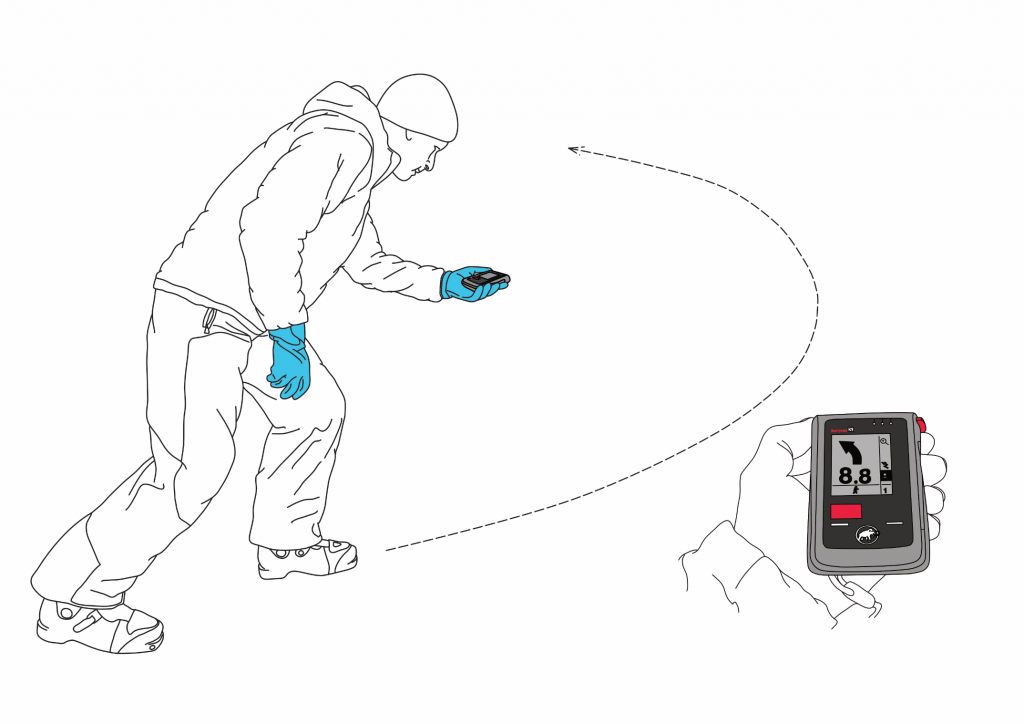

Su Skialper 127 di dicembre-gennaio pubblichiamo un vademecum di 16 pagine, a cura di Maurizio Lutzenberger, sulle Linee guida per la ricerca e il recupero delle vittime da valanga tramite apparecchi ARTVA. Vengono analizzati il materiale di autosoccorso, le informazioni di partenza, la conversione del segnale in ricezione, la ricerca del primo segnale, la ricerca sommaria, la ricerca fine, il sondaggio, il disseppellimento, il seppellimento multiplo, le interferenze con altri apparecchi. Il tutto corredato da pratici disegni. Per apprendere sistematicamente le procedure di ricerca e disseppellimento e automatizzarle attraverso frequenti esercitazioni. La realizzazione dell’inserto è stata resa possibile grazie a Mammut.

K2, 57 anni di serio divertimento

«K2 non sarebbe dov’è, non sarebbe chi è, se tutti i Doug Coombs che nel tempo l’hanno coccolata e nutrita fossero mancati. E con loro, tutta la follia che si portavano dentro. Personaggi visionari, capaci di immaginare cose che gli umani non sanno neppure di poter concepire. Uno sci largo quando tutti usavano lo stretto. Uno sci sinuoso quando tutti usavano quello dritto. Uno sci sbananato quando tutti si fermavano al vecchio ponte. Un mezzo light per vivere il backcountry ad ogni livello, quando ancora nessuno ci pensava». Scrive così Veronica Balocco nell’ampio reportage su Skialper 127 di dicembre-gennaio dedicato alla storia di uno dei marchi che ha innovato di più la scena dello sci fuori dalle piste.

Dietro a sci come i nuovi Mindbender, ma anche i Coomba, i Big Kahuna o i Pontoon, per citare solo alcune pietre miliari nella storia dello sci fuori, ci sono tanti interpreti di uno stile. K2 non sarebbe dov’è senza Seth Morrison, Scot Schmidt, Glen Plake, Shane Mc Conkey, Brad Holmes, Kent Kreitler. «L’eredità che oggi brilla sotto il nome di Mindbender - 116 sotto il piede, rocker puro e un raggio da quasi 23 metri, sfornato per i palati desiderosi di pushing the envelope, di sfidare lo sfidabile sulla polvere - è un libro lungo quasi sessant’anni. Pagine e pagine di aneddoti e nomi che periodicamente, quasi ciclicamente, si incontrano faccia a faccia con una svolta decisiva». Ecco perché l’articolo su Skialper 127 non è il solito reportage aziendale, ma un avvincente romanzo fatto di tante storie che si intrecciano.

No spoiler… però ecco uno degli aneddoti che raccontiamo. «Corre l’anno 2005 e a Whistler Blackcomb si presenta questo nuovo atleta, Shane McConkey, con una trovata assurda: un paio di sci con due ganci a occhiello e un cavo tensionato in modo del tutto artigianale, ad azzerare totalmente il camber. ‘You’re not going to believe how great they are’ dice lui a uno stralunato pubblico. Ma la prova la dà sul serio: all’uscita di heliski che l’azienda mette in palio al sales meeting per quattro fortunati estratti, Shane si presenta con quella roba ai piedi. Jeff Mechura, di K2, ricorda ancora quando gli ha urlato: ‘Hey, come check this out!’. E non scorda la luce negli occhi quando, dopo due discese da urlo prima della rottura di tutto quell’ambaradan, lo sciatore butta lì un entusiasta ‘It works… we gotta try it!’. Perché in fondo è fatta. Via il camber, con Shane la forma dell’asse viene totalmente stravolta rispetto alla tradizione. Un’intuizione geniale, che varrà la conferma assoluta di questa caratteristica tecnica come elemento fondamentale dello sci da polvere pura. Diventerà i Pontoon».

Bruno Compagnet, l’arte di reinventarsi

C’è stato un momento in cui i freerider hanno iniziato a montare attacchini sui loro sci e gli scialpinisti cercavano di capire cosa significasse il termine rocker. Entrambi ignoravano che in realtà per alcuni quella pratica altro non era che la naturale evoluzione dello sci che avevano praticato negli ultimi venti o trent’anni. Bruno Compagnet è uno di questi. Un curioso la cui personalità e l’atto dello sciare si sono legati l’uno all’altro indissolubilmente, fino a condizionarsi a vicenda: la sua evoluzione come sciatore riflette quella della persona, e viceversa. Ma soprattutto un trend setter che ha importato nello skialp quello che di bello c’è nel freeride: set-up più discesistici, un’estetica curata tanto nel materiale quanto nell’abbigliamento, un rispetto reverenziale verso la discesa che si tramuta nella ricerca dei pendii e nevi ideali per divertirsi.

«Se gli fai presente che la sua figura ha influenzato la concezione dello scialpinismo negli ultimi anni, lui fa le spallucce, come se non lo riguardasse più di tanto: effettivamente basta parlarci per pochi minuti per capire che è davvero fatto così, mezzo freak e mezzo artista, amante della neve in tutte le sue forme, del buon vino e del vivere con una certa leggerezza – scrive Federico Ravassard su Skialper 127 di dicembre-gennaio - Se lo conosci capisci che sciare non ha solamente a che fare con lo scivolare sulla neve, piuttosto è un modo di inquadrare la vita e ciò che si è. Parafrasando Palombella Rossa, chi scia male, pensa male e vive male».

Bruno è un po’ l’icona del freetoruing. «A Chamonix abbiamo sempre usato le pelli, è una pratica che è insita nel DNA di questi luoghi. Anni fa utilizzavamo gli Alpin Trekkers con gli attacchi alpini, ma non percorrevamo mai grandi dislivelli. La transizione è avvenuta in modo graduale, senza momenti di rottura. Poi, con l’età, se si continua a spingere solo in discesa con gli impianti a fine giornata le ginocchia e la schiena vengono a chiederti il conto: il freetouring, se vogliamo chiamarlo così, è invece un modo di sciare più completo ed equilibrato, si fa più lavoro aerobico e lo stress dato dallo sforzo in discesa è più contenuto. E poi è anche più spontaneo, più naturale: con Layla mi piace scoprire nuovi luoghi andandoci con le pelli, senza ricorrere a cartine e gps, e cercare di muoverci in modo logico solo in base alle nostre competenze e a quello che vediamo intorno a noi. La trovo un’esperienza più completa rispetto allo stare in un comprensorio». Su Skialper 127 di dicembre-gennaio un reportage-intervista di 15 pagine su Bruno Compagnet.

Evoluzione di un'idea

«Uno dei primi ricordi che mi legano al mondo del fuoripista e dello scialpinismo è un canale nel gruppo del Sella. Una linea sinuosa che parte poco sotto la cima del Piz Boè e arriva, attraverso larghi pendii, fin sopra al paese di Arabba, ben visibile dalle piste da sci. Scoprii tempo dopo che si trattava della Val delle Fontane. Allora ero poco più che un ragazzino e passavo le mie giornate sugli sci tra i pali da gigante e scorribande sulle piste delle Dolomiti. Di scialpinismo non se ne parlava proprio e trascorsero alcuni anni prima che il desiderio di esplorazione prendesse il sopravvento. Ciò che mi lega a questo ricordo è proprio la linea, l’estetica della discesa con gli sci attraverso quel canyon. Ancora oggi credo che sia una tra le discese più belle del Sella! Per me lo sci è ricerca, creatività e divertimento. A essere sinceri non amo fare fatica, o meglio, non sono uno che gode in salita, ma se il tutto è finalizzato a una bella discesa ecco che la fatica assume un sapore completamente diverso! Non importa quanto alta è la montagna, se la cima è famosa o se è un colle appena sopra al paese, se è un canale ripido o se è un bellissimo pendio dolce. Ciò che mi spinge a voler andare li e sciare è l’estetica, il colpo di fulmine appena vedi il pendio, la soddisfazione nel girarsi a fine discesa e ripercorrere ogni singola curva fatta su quel terreno perfetto». Così scrive Tommaso Cardelli nell’articolo Evoluzione di un’idea su Skialper 127 di dicembre-gennaio. La sua è una visione comune a molti skialper delle nuove generazioni: «Quello che mi spinge a salire è legato principalmente al divertimento e alla bellezza della discesa. Un piacere edonistico che raggiunge il suo apice in una linea intonsa e possibilmente su bella neve. Mi succede spesso di rimanere folgorato dalla bellezza di una discesa e di non sapere nemmeno il nome della montagna, la difficoltà o le condizioni della neve». Le parole d’ordine? Ricerca, creatività, linea e divertimento! Per approfondire l'argomento c'è Skialper di dicembre-gennaio...

Electric Greg

«Ho scelto la zona di Bonney perché sapevo che sarebbe stato l’unico posto senza sole e con – 18. No, dai, scherzo, l’ho scelta perché so che molte persone avrebbero potuto salire i mille metri di dislivello e godersi una giornata di sci nella powder senza tracce con me. Ho fatto un paio di giri e alcuni semplici calcoli in alto: 2.000.000-1.998.500 = 1.500 piedi. Sono sceso con gli sci per 1.500 piedi e poi sono tornato indietro e ho incontrato Tracey, mia mamma, Don e alcuni grandi amici nella parte superiore, proprio mentre il mio orologio ticchettava. Pensavo che sarebbe andato tutto bene e che questa linea di due milioni sarebbe stata solo immaginaria. Ma guardandolo ticchettare, rivivendo ogni singolo istante e andando con la mente allo sforzo che è stato dedicato a quel piccolo numero e al fantastico supporto che i miei amici e la mia famiglia mi hanno dato per portare a termine questa pazzia, l’emozione è venuta a galla e mi sono ritrovato a piangere. Ho investito tanto in questo sciocco obiettivo che alla fine è stata una carica travolgente avere Tracey lì con me, con gli amici e lo champagne, è stato incredibile».

Come preparativo per il cenone di San Silvestro del 2010 Greg Hill si è regalato due milioni di piedi di dislivello con gli sci ai piedi, una media di 5.500 per ogni giorno dell’anno, con un picco di 23.000 piedi al giorno e 77 giornate oltre i 10.000, salendo 71 montagne in Nord e Sud America, sciando 1.039 piste in quattro Paesi. Sono rispettivamente 609.600 metri di dislivello, con una media di quasi 1.700, picchi di 7.000 e 77 giorni con 3.000 metri. E non è l’unica ‘pazzia’ di Greg, perché lo scialpinista canadese ha fatto partire la corsa al record del dislivello giornaliero e si è testato anche sui 30 giorni. Potrebbe essere uno skialper tutto sci stretti e tutina, ma Hill, la cui storia è appena stata inserita dai colleghi statunitensi di Backcountry Magazine tra quelle da ricordare per celebrare i 25 anni della rivista, non scende mai sotto i 106 mm al centro e questa bulimia di dislivello è funzionale alla sua voglia di esplorazione. Insomma, un perfetto freetourer che siamo andati a intervistare tra le montagne dell’Alberta, dove vive. Ne parliamo in un ampio reportage Skialper 127 di dicembre-gennaio.

Transalp, il think-tank dello skialp itinerante

Ci sono eventi che diventano il simbolo di una filosofia di affrontare l’outdoor e l’avventura. Basti pensare al Raid Gauloises, all’UTMB o alla Parigi-Dakar. E, perché no, alla Fischer Transalp che nel 2020 arriverà al traguardo delle dieci candeline. Se oggi lo scialpinismo è sempre più legato all’idea del viaggio, di attraversare valli e regioni per andare da un punto all’altro, lo dobbiamo in buona parte alla Transalp. Quando nel 2010 un piccolo gruppo di skialper di lingua tedesca si diede appuntamento in un paesino dell’Austria c’era ancora un mondo da inventare. «La Transalp è nata proprio perché a quei tempi qui in Austria la maggior parte degli scialpinisti non faceva altro che su e giù in giornata per i monti mentre noi sapevamo che la nostra attrezzatura era molto resistente e credevamo che fosse perfetta per tour di più giorni: così abbiamo pensato che il modo migliore per farla conoscere fosse proprio quello di organizzare una traversata delle Alpi» dice Martin Eisenknapp, project manager della divisione scialpinismo del marchio austriaco. Da allora quello che era un esperimento è diventato un marchio ben conosciuto, entrato nell’immaginario dello skialper medio come l’avventura da provare una volta nella vita. Ma anche un think-tank dove sono nati alcuni degli sci più adatti allo skialp moderno.

Su Skialper 127 di dicembre-gennaio abbiamo ripercorso la storia della traversata delle Alpi con gli sci ai piedi, tra curiosità, aneddoti e prospettive per il futuro, però se volete provare a partecipare alla prossima edizione è meglio che ci pensiate velocemente. La Fischer Transalp 2020 è stata anticipata di circa un mese rispetto alla tradizione, con partenza dalla Slovenia il 2 marzo e arrivo in Austria, dopo essere passati per l’Italia, l’8 marzo. Fino al 12 gennaio c’è tempo per mandare la propria candidatura attraverso l’indirizzo Internet fischersports.com/transalp. Sono richieste ottima padronanza della tecnica sciistica, conoscenza dell’ambiente montano e un fisico allenato ad affrontare una settimana con medie di 1.500 metri di dislivello al giorno.