La scatola magica

In questi giorni in cui siamo costretti a casa abbiamo pensato di proporvi qualche articolo sui viaggi più belli pubblicati da Skialper. Per tornare presto in questi incredibili luoghi.

Fiona, si chiama. Volevamo darle il nome di una donna grande. Fiona è una Ford F250 4x4 del 1996 con in groppa uno slide in camper degli anni Ottanta. Abbiamo percorso più di 20.000 chilometri attraversando la foresta boreale e le montagne di British Columbia, Alberta e Alaska. In inverno. Fiona è stata la nostra casa per otto mesi. Io ed Hector ci eravamo appena innamorati. Non avevamo vissuto da nessun’altra parte insieme, eravamo quasi due sconosciuti. Lui era in Cile e io in Italia. Lui Guida alpina e io fotografa. Devo andare in Canada. Vengo con te! Se dopo otto mesi in un camper fossimo ancora andati d’accordo, ci saremmo pure potuti sposare un giorno.

Stavo vivendo nello stesso posto da qualche mese, volevo fotografare storie nuove, e mi stavo noiosamente abituando ad avere l’acqua corrente. Era tempo di tornare sulla strada e ripartire. Non sciavo da quindici anni. Non sapevo niente del mondo dello sci. Non avevo attrezzatura. Un tizio mi ha derubata in un fast food il settimo giorno di viaggio. Non avevo più le mie macchine fotografiche. Mettersi davanti a sfide e ostacoli e cercare di superarli è la storia della mia vita. Non sono un’alpinista e non ero nemmeno una sciatrice, ma credo che quello che spinga tutti noi sia fatto della stessa materia. Darwin diceva che se gli animali fossero continuamente appagati non avrebbero più una motivazione per compiere azioni di sopravvivenza. Nemmeno gli animali vivono senza desiderio. Il desiderio che mi ha spinto a vivere in un camper in inverno è lo stesso di chi dopo vent’anni di esperienza in montagna si pone un obiettivo e attacca una foto alla parete, poi non sa come andrà. Pensavo che riuscire a mettersi gli sci ai piedi per raggiungere le cime delle montagne camminando fosse qualcosa che vale la pena imparare. Fiona non era altro che un vecchio camper senza vita, parcheggiato nel cortile di un capannone a Vancouver. Una volta deve essere stata usata per la caccia al caribù. Non aveva muffa o perdite ed era di fibra di vetro, ma il riscaldamento non funzionava e l’interno era spoglio e triste. Mi ricordo il giorno in cui l’abbiamo vista e siamo entrati. Mi sono seduta sul letto e ho provato a immaginare quello che sarebbe successo. Una casa, la neve fuori dai finestrini, la condensa sui vetri, gli sci appesi alla parete e l’odore del caffè la mattina prima di andare in montagna. Aprire la porta ogni giorno ed essere in un posto diverso, ma dentro essere sempre noi. Una scatola magica. Ho guardato Hector e ho detto: credo sia lei.

Era ottobre ed eravamo pronti per partire. Alaska in aprile, l’unica cosa certa, e prima di allora, ovunque lungo la Powder Highway, l’autostrada della polvere della British Columbia, senza un vero e proprio piano. Ricordo la prima notte a Vancouver, in una baia, pensavamo sarebbe stato romantico passarla vicino al mare. La mattina mi sono rannicchiata tra i cespugli dei condomini, nascondendomi per pisciare lontano dalla gente che andava a fare una corsetta. Sarebbe stato più semplice vivere lontano dalla città, dove nessuno ti può vedere. La cosa bella di avere una casa con le ruote è che ci si può fermare ovunque, parcheggiare e passare la notte. Le possibilità sono infinite in primavera o in autunno. Poi è arrivato il freddo. A novembre abbiamo iniziato a dormire nei sacchi a pelo da spedizione con il cappello di lana. I nostri respiri diventavano nuvole e il termometro segnava già parecchi gradi sottozero. Alcune sere ci siamo scaldati con il forno a gas propano, e abbiamo scoperto che anche molte candele accese possono far salire la temperatura di un grado o due. Abbracciavamo le nostre Nalgene bollenti. Senza saperlo stavo imparando il winter camping e tecniche di alpinismo invernale. Era come dormire in tenda, fuori fanno -15 °C e dentro -12 °C. Ci siamo accorti della necessità di una stufa a legna. Ne abbiamo trovata una piccola, in realtà fatta per le barche, ma un camper è simile a una barca e ha talmente tanti spifferi da far circolare abbastanza ossigeno da tenerci vivi la notte. Tagliare la legna è diventato un rituale, fatto a turni. Una stufa piccola ha bisogno di pezzetti di legna piccoli, che non la tengono accesa nelle ore in cui dormi. Quando è mattina presto e devi uscire dal letto tutto è congelato. Avevamo un’accetta e una sega. Con i giorni che passavano diventavamo coscienti di quanta energia serva per sopravvivere. Quanta acqua, quanta legna, quanta elettricità.

Le poche luci del camper erano collegate a una batteria che si caricava guidando la macchina. Ci svegliavamo assetati e tutta l’acqua era diventata un blocco di ghiaccio. Avevamo un contenitore da 20 litri, arancione, da riempire ogni due giorni, spesso nei distributori di benzina, nei bagni pubblici. All’inizio cercavamo di non dare troppo nell’occhio. Soprattutto a Whistler, il centro commerciale dello sci. A Revelstoke ci sentivamo come tutti gli altri. Fare i piatti e lavarsi alla hot tub dei bagni pubblici era diventato normale. Lavare i piatti dentro il camper, invece, era chiamato il momento della terapia di coppia. Si faceva bollire un po’ di acqua per versarla poi lentamente sui piatti e infine dentro a una bacinella. Uno versa, l’altro lava. Tre volte, come si fa nei rifugi canadesi. L’essere umano si adatta davvero a tutto.

Nei parcheggi innevati abbiamo incontrato molte altre persone che vivevano come noi. Dopo un mese nello stesso posto, impari a conoscere i tuoi vicini di casa. Spesso ci siamo sentiti fortunati, la nostra scatola magica ci sembrava un hotel a cinque stelle in confronto a quello che vedevamo. Alcuni dormivano in auto, riscaldandosi i piedi e asciugando i calzini con l’aria calda. Una ragazza dormiva da sola con il cane in una vecchia auto, sulla portiera una scritta a pennarello: el condor libre. Un ragazzino dell’Alaska una notte ci ha aiutati a uscire dai guai, quando la Fiona era finita in un buco. Non voleva aprirci la porta, pensava fossimo della polizia. La mattina alle sette bussano alle porte di tutti i camper e i van dei parcheggi. Se sanno che ci sei, la multa è di cento dollari. A volte bussavano così forte che pensavamo che avrebbero rotto la porta. Noi ci abbracciavamo sotto le coperte e non facevamo rumore. Trattenevamo il respiro, aspettavamo che i poliziotti se ne andassero, e ci alzavamo, mettendoci le calzamaglia sotto il piumino. Anche quello è diventato abitudine. Solo a Whistler, un paese a 125 chilometri da Vancouver dove l’industria dello sci sopravvive grazie alla passione dei ragazzini appena usciti da scuola, australiani ed europei, che accettano condizioni lavorative discutibili per poter sciare ogni giorno, eravamo fuorilegge. Natale stava arrivando e io ancora non avevo gli sci. Ho passato molto tempo sola nella Fiona. Mi piaceva guidarla verso posti sconosciuti, senza mappe, seguire una strada, un animale, il mio istinto. Mi sono messa in situazioni pericolose. Non avevo nient’altro. Sono sempre stata bene sola, ho imparato ad amare la solitudine e il silenzio ancora di più. Ma guardavo le montagne, a volte seduta sul tetto, congelandomi il sedere, e sentivo che mancava qualcosa. Sono riuscita a rimediare un paio di sci di seconda mano e un paio di scarponi da alpinismo per trenta dollari. Non sapevo che mesi dopo mi avrebbero distrutto i piedi e fatto talmente male da non riuscire a sfilarli.

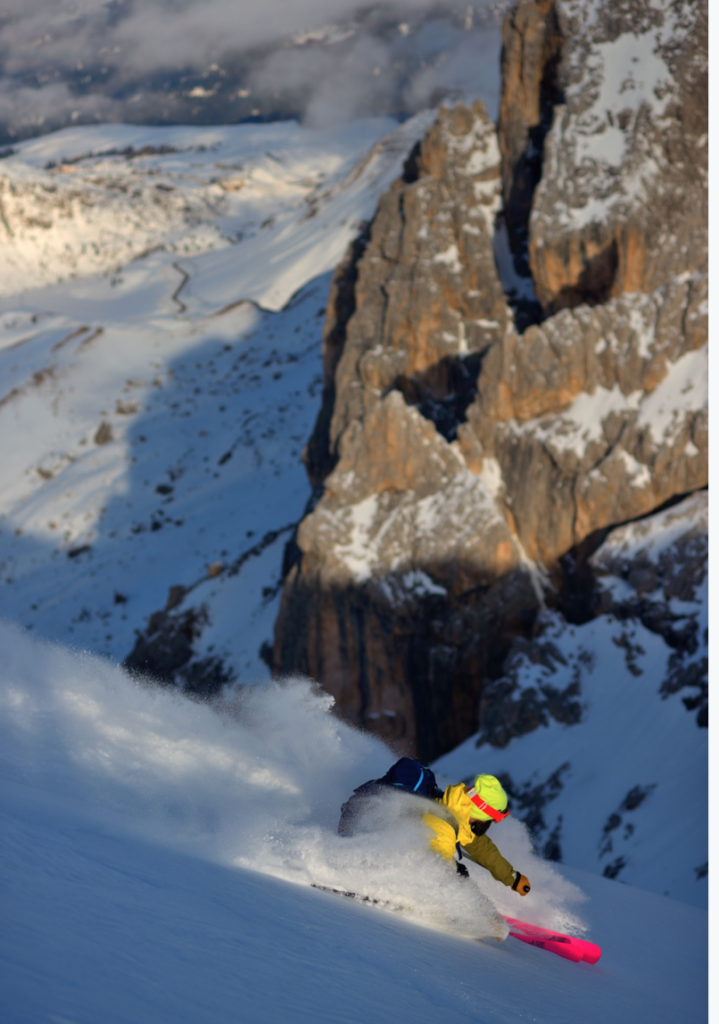

Avevo pochissimi giorni nelle piste per imparare quello che forse il mio corpo si era dimenticato. Ho iniziato il primo giorno dell’anno, la mattina presto. Un giorno di sole e di neve buona, perfetto. Hector mi ha guardata, indossavo la sua giacca a vento di riserva di due taglie più grandi, gli sci usati in spalla, una mascherina di terza mano pagata cinque dollari e senza casco. Sembri quasi una seria. Scoppiamo a ridere. Appesa sulla seggiovia, con il freddo sulla faccia, mi prende una gioia violenta. Inizio a guardare le figure piccole scendere dalle piste e penso che l’essere umano è proprio strano a mettersi degli stecchini di legno sotto i piedi e a scendere da una montagna a tutta velocità. Ok, ora a spazzaneve arriviamo fino a quella collinetta lì, poi ci fermiamo. Parto, vado subito in parallelo, non mi fermo alla collinetta, inizio a fare qualche curva, il mio corpo si ricorda tutto. Inizio a scendere e, continuando a ridere per il senso di euforia provocato dalla velocità, non mi riesco a spiegare perché avessi smesso per tutto quel tempo. Il secondo giorno eravamo su una doppia nera. Il terzo a fare un fuori pista in mezzo agli alberi.

Il quinto scendevo da una parete così ripida che a ogni curva buttavo fuori la paura urlando. Spingevo fin dove potevo, rimanendo in confini sicuri. La parola steep stava entrando a far parte del mio vocabolario. Prima di quel giorno ciò che conoscevo del mondo dello sci l’avevo imparato fuori dalle piste, camminando per le strade e parlando con le persone nei bar. Ho iniziato a capire che lo sci è una grande industria che può cambiare la conformazione socioeconomica dei luoghi e anche che gli sciatori bevono moltissimo, molto più degli arrampicatori. A Revelstoke, un paese di ferrovieri e immigrati cinesi ed italiani, si scia dal 1890. Oggi è il posto più importante della British Columbia per l’heliski e il fuoripista. È anche la base operativa della Canadian Avalanche Association ed Avalanche Canada. Tutto grazie a Rogers Pass, il passo di montagna più importante per l’economia della British Columbia, dove si muovono tir e treni giorno e notte, trasportando merci dal porto di Vancouver verso l’interno. Rogers Pass deve rimanere aperto a tutti i costi e il governo investe milioni di dollari in controllo valanghe ed esplosivi. A Revelstoke gli affitti e il costo della vita sono altissimi, gli abitanti di classe medio bassa fanno fatica, ma gli sciatori fanno di tutto per rimanere, a volte scambiando lavoro gratis per un ticket giornaliero al resort. Golden invece, tra le Selkirks e Purcell Mountains, è molto più sotto copertura. La chiamano East Revelstoke. Circondata da cinque parchi nazionali, i pochi sciatori stranieri vivono insieme a chi lavora nell’industria del taglio e trasporto di legname. Chi ci abita è lì da generazioni, pionieri e amanti delle montagne che difendono il territorio.

A inizio marzo sono riuscita a rimediare un paio di attacchi da alpinismo. Ho imparato a usare ARTVA, pala e sonda e siamo partiti per la prima gita, a Rogers Pass. Non dovevo più guidare per miglia, senza una meta, su strade pericolose. Non guardavo più i paesaggi e le montagne dal finestrino del camper o dalla strada. Ci entravo. In profondità. Pochi giorni dopo le temperature hanno cominciato a salire e la neve ha iniziato a sciogliersi. Il rischio valanghe è diventato elevatissimo. Ci siamo fermati qualche giorno in una falesia per un po’ di arrampicata su roccia. Camminando ci sorprendevamo nel vedere il terreno sotto i piedi, nel sentirne gli odori. Ci sembrava un lusso poter raccogliere rami secchi dagli alberi per il fuoco, senza dover comprare la legna. In quegli stessi giorni, gli allarmi valanghe sono diventati quotidiani, molte strade e passi chiudevano e grandi valanghe hanno compromesso a lungo termine lo scialpinismo in alcune zone. Per Hector era una tragedia e voleva fuggire a Nord. Io ero contenta dell’arrivo della primavera anticipata, poi ne ho capito l’anomalia. Siamo partiti per l’Alaska. Alla fine di marzo.

In una settimana abbiamo guidato da Jasper a Valdez, percorrendo la strada più lunga, quella che attraversa lo Yukon. Durante quei 2.954 chilometri ci siamo lavati in un fiume che veniva dal ghiacciaio del Mount Robson. Un rito per lasciare in Canada quello che apparteneva al Canada e arrivare con energie pulite alla frontiera. Abbiamo salvato un’aquila investita da un camion, abbiamo camminato su un lago ghiacciato e visto il nostro primo caribù. Un topo ci ha fatto visita una notte, ma poi se ne è andato, da solo, quando abbiamo caricato l’aquila con un’ala rotta dentro la cassetta della legna, avvolta in una coperta. L’aquila è il simbolo delle terre del Nord. Siamo riusciti a guardarla dritta nei suoi occhi e ad accarezzarla. Per le popolazioni native è un uccello sacro, è quello che vola più in alto. Sulla strada, ci sono molti paesi fantasma, con un solo abitante e due o tre cani e un distributore di benzina. Qualche casa abbandonata, forse vecchi insediamenti nativi, poi il nulla. Nessuna traccia dell’essere umano per 300 chilometri o più. La natura selvaggia e qualche renna o capra. Siamo arrivati a Valdez il 2 aprile, parcheggiando davanti al lodge Rendezvous. La sera ci sarebbe stata una grande festa intorno a un falò per ricordare le vittime in montagna e il cane da alpinismo più figo al mondo che contava molte delle prime discese di Valdez e che viveva al lodge. Per me, un rito di passaggio. Da outsider sono diventata insider. Solo che non lo sapevo ancora. Ero un po’ stordita dalle birre e dallo shock sociale dopo aver passato una settimana guidando otto ore al giorno nei posti più selvaggi del mondo senza vedere nessuno. Ho chiacchierato con una ragazza di nome Anne, una guida della Nuova Zelanda. Quando le ho detto che cosa facevo mi ha risposto: Meno male, non ne potevo più di parlare di sci. Parliamo di arte?.

Quella comunità stava diventando la mia comunità. Hector a Valdez ci era già stato. Mi ha sempre raccontato di come abbia cambiato il suo modo di leggere le montagne. Quando pensava di fare una prima discesa, stava in realtà sciando una delle grandi classiche. Finalmente capivo di cosa stesse parlando. Solo passando sulla strada attraverso Thompson Pass si percepiscono la vastità e la verticalità del terreno, con pendii di oltre 55 gradi. Siamo arrivati in piena primavera, aveva appena smesso di nevicare. C’era molto sole e il bianco era accecante. Non sei mai da solo. I parcheggi sono pieni di camper e di tende. C’è sempre un elicottero che vola. Gli sledders, quelli in motoslitta, sono dappertutto. Si sente prima il ronzio fastidioso del motore che si avvicina e poi la puzza di benzina ti arriva alle narici. Non sciano nemmeno, stanno sulla motoslitta, rovinano la neve con qualche acrobazia idiota e se ne vanno. Una volta erano addirittura sopra di noi, rischiando di far staccare una valanga o più di una. Abbiamo urlato molte volte ma non ci hanno sentiti. Nei primi giorni la neve non era per niente buona. Abbiamo chiesto informazioni sulle condizioni al bar. Aveva piovuto fino a 1000 metri, poi in alto si trovava roba buona. Le montagne mi intimorivano, ero nervosa. Persone che sciano per una vita intera sognano di venire in questo posto, e magari non ci riescono. Io ero lì, dopo qualche giorno sulle piste e uno fuori. Mi sentivo una privilegiata senza essermelo meritato. Era da pazzi. Il livello di stress era alto per entrambi. Hector non sapeva se fosse stata una buona idea portarmi lì. Forse sarei dovuta andare a lavorare in quella fattoria. Ma quando condividi una casa con le ruote, non è sempre facile prendere decisioni individuali. È come andare al lavoro fuori città portandoti dietro la cucina e il letto che condividi con un’altra persona nel bagagliaio della macchina.

A Valdez è meglio non cadere, soprattutto con quelle condizioni. Ma volevo salire. Volevo essere lì anche se era pericoloso. Non volevo più guardare i paesaggi dal finestrino. Non mi piaceva nemmeno essere un peso per il gruppo, essere debole o goffa. Le mie esperienze sportive erano di corsa competitiva su lunghe distanze, trail e strada. Arrivata a un buon livello avevo lasciato perché non sopportavo più le pressioni della performance e i chilometri ogni giorno in solitudine. Lo sci era diverso dalla corsa, meno solitario. Con la stessa estasi di discesa dopo chilometri in salita e migliaia di metri di dislivello, ma senza competizione. Come succede spesso nella vita, le soluzioni arrivano da sole. Stavamo sciando con un gruppo di aspiranti Guide americane in preparazione agli esami. C’era un’altra donna, Erin, una ragazza del Colorado. Mi era simpatica, mentre salivamo con le pelli metteva musica country dal telefonino. Forse aveva capito tutto senza conoscermi. Vieni con noi, è solo un po’ di esercizio. Quel primo giorno le condizioni erano difficili. Tre di noi hanno provato a salire su per un canalone ma sono scesi quasi subito perché avevano persone sopra. Non ero mai stata in montagna con una donna. Le energie cambiano. C’è meno pressione. Siamo diventate amiche, ci siamo sostenute. Lo stress è sceso rapidamente. Siamo riusciti a trovare della buona neve nelle ore più calde della giornata. Morbida, con un pochino di crosta. Siamo scesi sorridendo a ogni curva. Tornati alla macchina abbiamo tirato un sospiro di sollievo, il rischio valanghe era stato molto elevato per tutta la giornata e sapevo che mi stavano tenendo d’occhio. Poi è arrivata la tempesta. Abbiamo lasciato Valdez per andare verso l’interno e siamo tornati dopo una settimana per sciare con il team di Livigno: Gerry, Sam e Lele. Ci siamo trovati una sera nel loro camper a noleggio, parlando delle discese ancora da fare, mangiando pasta al sugo. Girls, Diamond, Phyton, Berlin Wall, Meteorite, Books, Pyramid, RFS (Really Fucking Steep), Iguana Backs, Crudbusters.

I nomi delle classiche di Valdez come nomi di punk bands. Ne ho scese alcune. Altre volte non me la sentivo, ma non me la prendevo con me stessa. Lasciavo che i ragazzi andassero su e si divertissero senza dover preoccuparsi di me. Li aspettavo sotto il couloir facendo un picnic nella neve e fotografando, poi scendevamo insieme. La fortuna di sciare in Alaska in primavera è avere giornate interminabili, con la luce che se ne va alle dieci di sera. Si può iniziare tardi e finire tardi. O iniziare presto e finire tardi. Ci alzavamo, camminavamo su, sciavamo giù, tornavamo ai camper e programmavamo la discesa del giorno dopo, davanti a un fuoco o per terra, con una birra sotto il sole. Ho sciato in cinquanta centimetri di polvere, ho imparato a fare inversioni su terreno molto ripido. Sono caduta molte volte. Di faccia. Ho mangiato la neve. Ho fatto schifo, ho sciato bene. Ho avuto così paura da non riuscire a scendere, bloccandomi immobile su una cresta. Ho provato così male da urlare e piangere, cercando di non farmi vedere, rimanendo indietro. Ho giurato a me stessa che mi sarei fermata e non avrei mai più proseguito e poi non l’ho mai fatto. Ho giurato a me stessa che non avrei più sciato, e non l’ho mai fatto. È la natura dei salti nel vuoto. Partiamo con grandi idee, il cuore pieno, poi tutto diventa difficile. Lo sci, le relazioni, il freddo, dormire nei parcheggi. Tutto sembra essere difficile, preghiamo che finisca e dopo un milione di fallimenti ci ritroviamo. Ci guardiamo indietro, capiamo che non ci manca niente. Poi guardiamo avanti e ricominciamo un’altra volta.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 126. SE VUOI RICEVERE SKIALPER DIRETTAMENTE A CASA TUA, ABBONATI.

Preferisci lo sconto del 50% o donare il 50% per la lotta contro il COVID-19?

Preferisci lo sconto del 50% o donare il 50%? È questa la scelta che la nostra casa editrice lascia a chi vorrà acquistare qualcosa dall'online shop di Mulatero: Skialper, ma anche le altre riviste di qualità che pubblichiamo, Race Ski Magazine, Alvento. Oppure i tanti libri, dai manuali tecnici ai romanzi.

Noi vi sosteniamo in queste giornate in cui si deve stare chiusi in casa. Voi volete sostenere chi lotta contro il COVID-19? Andate sul sito della nostra casa editrice, scegliete qualunque prodotto: riviste, libri, quello che volete. Se al check-out inserite il codice #sconto50 vi verrà applicato lo sconto secco del 50% sul carrello. E voi potrete ricevere libri e riviste di grande qualità ad un prezzo incredibile.

Se al check-out inserite il codice #donazione50 pagherete l'intero importo, ma noi rinunceremo al 50% dell'importo e sabato prossimo 21 marzo verseremo tutto l'ammontare raccolto dalle vendite con questo codice in una campagna GoFundMe destinata all'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, in prima fila nella lotta al COVID-19 nella nostra regione (la nostra casa editrice è a Piverone, in Piemonte). Sabato posteremo la ricevuta dell'avvenuta donazione. In un caso o nell'altro, le spese di spedizione dei libri sono a nostro carico.

Rotta per casa di Zeus

In questi giorni in cui siamo costretti a casa abbiamo pensato di proporvi qualche articolo sui viaggi più belli pubblicati da Skialper. Per tornare presto in questi incredibili luoghi.

Spiagge senza fine, oliveti, mare cristallino, valli selvagge, baie e siti archeologici. Così viene ricordata Creta nel 99 per cento dei casi. Ma Creta è molto di più. Nel cuore dell’isola del padre di Minosse, Zeus, sorge una distesa di neve che permette di soddisfare il piacere di sciare in un luogo davvero esotico. L’arrivo di scialpinisti stranieri da queste parti è un avvenimento e i locali, nel vederci giungere bardate di Primaloft e Gore-Tex, hanno scosso il capo e si sono lasciati sfuggire qualche occhiataccia. Però, appena si sbarca, le sinuose montagne del Lefka Ori nell’ovest e i rilievi dell’Ida nel centro dell’isola farebbero aumentare i battiti di qualsiasi scialpinista.

Quando atterriamo a Chania, una città con porto nel nord-ovest dell’isola, il sole sta già calando dietro le montagne e la notte si avvicina. Blu, nero e grigio sono i colori dominanti che ci hanno accompagnato durante il viaggio da Atene verso Chania e sfumano verso l’ibisco e il colore notturno del mare. Già al recupero bagagli notiamo che gli isolani non sono così stupiti di vedere, sul nastro trasportatore, in mezzo ai loro bagagli, due sacche di sci. Fuori dall’aeroporto troviamo ad aspettarci la nostra guida George, che ci accompagnerà durante il tour, e gli autisti Nikos e Vangelis. Qui l’aria non sa d’inverno. Una brezza tiepida arriva dal mare, l’odore di primavera… il pensiero di trovarci, tra un paio d’ore, nella neve, sembra un’utopia. La fame si fa sentire, ma dobbiamo passare ancora un’ora nella nostra Mercedes Classe-V percorrendo una strada di montagna verso Omalos, mentre la radio ci fa compagnia con una musica greca a ritmo di chitarra. Purtroppo, a causa del buio, non abbiamo la possibilità di apprezzare l’ambiente che ci circonda mentre proseguiamo, ma la sorpresa, a 900 metri, è la neve, assieme al ghiaccio, che si può scorgere solamente lungo le curve. Ci muoviamo tutti insieme, finché Nikos spegne il motore davanti a una casetta con le luci accese. Cariche di tutta l'attrezzatura, entriamo in quello che sarà il nostro alloggio per la prima notte qui a Creta. In un piccolo camino scricchiola un fuocherello, mentre il proprietario e sua moglie guardano la televisione, dove passano le notizie del telegiornale. Al nostro arrivo ci aspettano il sorriso del locandiere e il primo raki, una tipica grappa greca. Zuppa di verdura, carne di agnello, insalata con feta, tsatsiki, riso in foglie di cavolo e yogurt con miele ci danno la forza per i prossimi giorni. George, la nostra guida, ci spiega dettagliatamente il tour che faremo.

IL PRIMO GIORNO E IL SECONDO attraverseremo il Lefka Ori: circa 40 chilometri e 3.300 metri di dislivello con pernottamento in un bivacco. Alla parola bivacco tutte e cinque sgraniamo gli occhi. Durante la preparazione al tour nessuno aveva mai pronunciato questa parola. Ci avevano chiesto di portare un sacco a pelo e viveri solamente per la giornata. Il sacco a pelo, per i greci, è un sacco-lenzuolo idoneo a temperature fra gli 0 e i 5 gradi: siamo inquiete, per il tour erano stati previsti solo sacchi-lenzuolo sottili. Inquietudine aumentata dal fatto che nessuno sapeva che bisognava portare con sé una scorta di acqua per ben due giorni. Non c’è speranza per i nostri zaini da 28-30 litri (la guida ne aveva uno da 70). Massimo un litro e mezzo di liquidi, ma non di più. Una notte in un riparo di sassi, senza acqua e con un sacco lenzuolo? La presentazione ha portato decisamente scompiglio e agitazione. Ancora un sorso di raki e poi a letto, a pianificare cosa mettere nello zaino da 28 litri. L’aria fredda della camera veniva riscaldata da un impianto di riscaldamento crepitante. Ma non si può dire che fosse calda quella camera. Le lenzuola erano sicuramente troppo fini, però con un paio di coperte non si pativa così tanto il freddo.

IL GIORNO SUCCESSIVO, al risveglio, appare davanti ai nostri occhi la montagna imbiancata, il Lefka Ori. Pochi alberelli dispersi per la piana di Omalos, mentre tutto il resto è bianco, con le cime delle montagne facilmente riconoscibili. Il cielo è di un blu brillante che, insieme al sole, preannuncia che durante la giornata non soffriremo il freddo. Nel punto più a nord della gola di Samaria, lunga ben 17 chilometri (una delle più lunghe d’Europa), inizia il nostro tour. In estate questo luogo è colmo di bus e turisti, ma oggi neanche un’anima. Una vegetazione minima, spazi incredibili e, dopo alcuni metri, già i primi scorci del Mar Libico nella parte sud dell’isola. Le pendici settentrionali del Lefka Ori brillano di sfumature argentate, come se fossero davvero ricoperte d’argento. Ma in realtà è semplicemente neve sotto il sole. Dopo la discesa, ecco il primo stop al rifugio Kalergi (l’unico aperto e gestito) sulle pendici del Lefka Ori. Ci si sente come Bambi, che senza alcun appoggio e continuando a ruzzolare, a stenti, si trascina fino alla terrazza del rifugio. La vista dalla gola di Samaria è bellissima. Il profumo del the greco alle erbe ci conquista e ci fa andare avanti. Il gestore del rifugio si meraviglia, non capita tutti i giorni di vedere passare degli scialpinisti. Solamente nove local con gli sci frequentano i versanti del Lefka Ori, gli isolani passano tempo tra i monti solamente in estate. Riempiamo le nostre borracce ancora una volta e poi ci dirigiamo verso la cima Melidaou, direzione rifugio Katsiveli, dove pernotteremo. Di croci sulle cime delle montagne, qui a Creta, neanche l’ombra, di tanto in tanto fiancheggiamo qualche cappella. Dopo tante salite ghiacciate, discese nel firn e lunghe traversate, il primo giorno è già arrivato al termine. Non siamo ancora giunte alla nostra meta che il sole è già tramontato.

Accendiamo le frontali e, passo dopo passo, ci avviciniamo al rifugio. Alla domanda ‘quanto dista ancora? ’, la risposta è sempre stata, nelle ultime due ore, ‘not far anymore’. Le forze iniziano a calare, il freddo a farsi sentire. La voglia diminuisce e la gola è secca, lo stomaco borbotta. Otto ore di cammino e, grazie alla luce della frontale, eccoci arrivate al riparo. Nikos, un amico della nostra guida, ci aspetta insieme a una fumante tazza di the alla cannella ed erbe sul tavolo. Su un piccolo fornello a gas c’è una padella nella quale bolle la zuppa di verdura. Anche la temperatura nella stanza è aumentata di 10 gradi. Festeggiamo Nikos e l’incredibile spirito di ospitalità greco. Al peggio ci siamo adattate e alla fine abbiamo dimenticato la faticaccia e la nostra bocca ha preso una piacevole piega all’insù. Quando Nikos ha preparato gli spaghetti al ragù, la serata è diventata un vero e proprio trionfo. Tre coperte per ognuna di noi, una borsa dell’acqua calda e un piccolo posticino per dormire hanno fatto di quella notte la più calda delle cinque passate a Creta.

Anche il secondo giorno inizia con un cielo limpido, benché all’orizzonte s’intraveda un banco di nubi e nebbia accompagnato da una brezza fresca che sembra dirigersi verso il nostro rifugio. E infatti, poco dopo, la nebbia ci avvolge. Ancora una volta c’è il the, le borracce vengono riempite, si mangia un panino con burro e marmellata accompagnato da un espresso ed eccoci pronte ad aprire la porta… che la nebbia si è dileguata! Cielo azzurro e un mare di nuvole sotto di noi. Quattrocento metri ci separano dalla cima dello Svourichti e, dopo un’altra salita, arriviamo in cima anche al Mikros Trocharis, a 2.410 metri, la seconda cima più alta della zona del Lefka Ori. Il vento soffia e la nebbia si aggira attorno alla vetta. Ma durante la fantastica discesa in firn abbiamo di nuovo un’ottima visibilità. Dopo un breve stop per il ristoro, ecco che ci dirigiamo verso l’ultima salita, la cima Fanari. Sono già tre ore buone da quando siamo ripartite e questa salita ci ha rubato parecchie forze. Fossimo state sulle Alpi, non avrei mai fatto un percorso del genere, avrei avuto troppa paura delle valanghe. Ma qui a Creta la consistenza della neve è ben diversa e unica. Il pericolo di valanghe è ridotto rispetto alle Alpi, anche se le temperature superano i dieci gradi e il sole bacia i pendii delle montagne. La copertura nevosa è così ben assestata che, racconta la nostra guida, dai suoi tempi (ha iniziato nel 1996), ha visto solamente due valanghe. Per noi è difficile da credere, ma meglio così. Il sole sta nuovamente calando e la valle che dobbiamo percorrere è già all’ombra. Questo significa che il terreno è ancora ghiacciato. Appena il sole cala, il firn scompare e così ci dirigiamo verso il Niato Plateau. E qui vorrei soffermarmi sulla nostra discesa nel firn. Un pendio ripido, cupo e vasto: il sogno di ogni sciatore. Dal Niato Plateau si prosegue lentamente verso Askifou. Arriva di nuovo l’oscurità e le frontali devono fare il loro lavoro. Il piano era che Nikos e Vangelis sarebbero dovuti venire a prenderci a 1.300 metri con la nostra Mercedes, ma è un inverno molto nevoso, perciò dobbiamo scendere fino a 1.000 metri con gli sci ai piedi.

ASKIFOU CI SALUTA con i belati delle pecore in sottofondo e offrendoci una ghiotta cena in una tipica locanda del posto. Attorno a due tavoli si sono raccolti gli uomini del luogo e ci fissano, o meglio, fissano la televisione sul muro. Fegato di agnello, patate, riso, insalata greca, lenticchie e una birra fresca sono pronti per noi. Per dolce ci aspettano il raki e i famosi bavlak (una sfoglia ripiena di noci, imbevuta nel miele). Sembra un garage: una stanza con un piccolo bar e quattro tavoli. Un paio di vecchi quadri addobbano la parete. Una piccola televisione è l’intrattenimento principale del luogo. Non c’è nient’altro qui, tutto ridotto al minimo. Dopo cena ci aspettano due ore di auto nell’oscurità, tra le strade di montagna e l’autostrada verso Anogia. L’entrata del nostro alloggio è molto accogliente, il tepore ci dà il benvenuto, insieme ai biscotti. La locandiera è molto zelante. Le camere di nuovo troppo fredde. Sono a disposizione ancora solo delle lenzuola e il camino è spento già da parecchio tempo. Anche qui siamo gli unici ospiti, solamente a colazione vediamo altri avventori. C’è sempre il tipico formaggio di capra misithra (la consistenza è quella della ricotta), da mangiare con pane e miele. La stanza dove mangiamo ha il profumo di salvia e rosmarino, un odore un po’ troppo forte per i miei gusti. La locandiera è così emozionata che parla senza sosta.

SALIAMO IN MACCHINA e ci indirizziamo verso Psiloritis (Monte Ida). Le pecore, alberi di limone e di arancio costeggiano la strada. Pini e cipressi sono visibili lungo il percorso. Presto però arriviamo in mezzo alla neve e lasciamo la macchina in favore di sci e pelli, pronte per partire alla volta del Migero Plateau e del Monte Kourouna. Ci sono diverse salite e molte discese in firn, verso sud e verso nord. Lo sguardo corre al mare cretese a nord e al Mar Libico a sud. Un caldo incredibile ci accompagna durante la salita e i nostri visi diventano rossi e nemmeno la migliore delle creme solari è utile. Psiloritis è nota come il luogo di nascita di Zeus. Nella cava di Ideon Andro si manifestò sotto forma di toro bianco e, accoppiandosi con la principessa fenicia Europa, diede vita a Minosse. Un’ultima lunga discesa in firn cancella la faticaccia fatta in questi giorni.

Dopo l’ultima escursione siamo stati ospiti di Andreas, un prete, in un posto così isolato che ci ha fatto scoprire un nuovo mondo, fatto di tradizione e accoglienza e abbiamo conosciuto gli uomini del posto, che sono anche scialpinisti. Proprio domenica il comitato organizzatore della Pierra Creta, la gara di skialp locale, si è radunato a casa di Papa Andreas. Il prete ci guida lungo le mura sassose, facendoci scoprire come si fa il formaggio misithra e ci fa assaggiare quello che produce lui. Fuori Papa Andreas aveva precedentemente messo sulla griglia la carne di agnello, pronta per noi. La piccola comunità di scialpinisti ci ha fatte subito sentire parte del gruppo e così abbiamo passato una bella serata in compagnia. Abbiamo cantato, ballato, suonato la chitarra, bevuto vino e raki e raccontato le nostre avventure tra le montagne. I local sono curiosi, ci hanno chiesto informazioni sulla tecnica sciistica, apprezzando il nostro abbigliamento tecnico e moderno e ci hanno raccontato di alcuni camp per giovani, durante i quali cercano di avvicinarli alla montagna. Sono così fieri di loro stessi e delle loro vette.

L’ULTIMO GIORNO del nostro viaggio abbandoniamo con difficoltà il letto (l’accoglienza greca ci ha procurato qualche effetto collaterale). Vogliamo conoscere anche l’altro lato di Creta, lontano dalle montagne, ma sempre con un occhio rivolto al gigante bianco dell’isola. Ci dirigiamo verso Chania, verso il mare. I prati diventano sempre più verdi, gli alberi di limone e arance sono sempre più rigogliosi. I fiori sbocciano, l’aria diventa più calda, l’odore di estate si disperde nell’aria. Vasi d’argilla, cipressi e oliveti costeggiano la strada. Gli uomini giocano a carte e bevono caffè. Ci fermiamo in un paesino di vasai, osservando il lavoro delle donne. Al porto di Chania possiamo toglierci le scarpe e mettere i piedi nell’acqua. Abbiamo anche fatto un salto nel mare. L’aria è carica di sale, il pesce, le palme, i vecchi lampioni e, sullo sfondo, le bianche pendici del Lefka Ori creano un’atmosfera magnifica. Ancora una volta George ci porta a cena. Insalata greca con avocado e noci, riso indiano, paprika con yogurt, involtini di verdura, finocchio, spinaci e un’altra bottiglia di vino. La fine perfetta di un viaggio in un altro, fantastico, esotico, mondo.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 111. SE VUOI RICEVERE SKIALPER DIRETTAMENTE A CASA TUA, ABBONATI.

Problem yok

In questi giorni in cui siamo costretti a casa abbiamo pensato di proporvi qualche articolo sui viaggi più belli pubblicati da Skialper. Per tornare presto in questi incredibili luoghi.

Andiamo a sciare in Georgia, questo era l’obiettivo. In Georgia abbiamo passato due giorni. E non ci siamo mossi da Tbilisi. Partenza ore 9.10 del 18 marzo 2019. Una volta atterrati a Istanbul, Achille e io ci siamo subito divisi: lui si è lanciato in una corsa contro il tempo per recuperare il furgone dal meccanico prima che chiudesse, mentre io sono rimasta in aeroporto ad attendere i nostri due bagagli sportivi e quelli normali. Achille ha varcato la soglia del meccanico alle 17.58, riuscendo a prendere la chiave del nostro grande compagno a quattro ruote, mentre io l’ho raggiunto una mezzoretta dopo con tutta la nostra ingombrante attrezzatura. Il furgone risiedeva ormai tra quelle mura da un paio di mesi, durante i quali, nonostante la lunga permanenza, non gli era mai stata sistemata la quinta marcia: per cui, era ufficiale, avremmo affrontato il nostro viaggio con quattro marce, massima velocità 80 chilometri/ora.

Abbiamo passato il resto del secondo giorno di viaggio a dare una collocazione precisa a tutte le cose che ci eravamo portati dall’Italia e a quelle che avevamo immagazzinato nel furgone per via del mio trasloco da Istanbul a Milano. Infatti, oltre a sci, splitboard, racchette, caschi e vestiti, avevamo anche tre quadri, un cajon, una mappa da muro della Turchia, una canna da pesca, uno skateboard e una specie di arazzo di 3x3 metri regalato da Yusuf prima della nostra partenza. Il nostro è un California Westfalia T4 del ’93, di conseguenza qualche scompartimento per gli effetti personali c’è, ma penso che la Volkswagen non avesse mai previsto uno scenario di questo tipo, quindi spettava alla nostra immaginazione e creatività trovare un luogo per tutto. So che è difficile da credere, ma ce l’abbiamo fatta e, dopo qualche ora (quasi) tutto era scomparso dentro agli scompartimenti del furgone. Per celebrare ancora di più il nostro senso di riconoscenza nei confronti di questi salva-vita, gli scompartimenti li avevamo etichettati con dei veri e propri nomi: girasole, papavero, lavanda, ortensia, margherita, bucaneve e dente di leone. Perfino il furgone stesso era stato battezzato con un nome tutto suo: Cielo.

La distanza tra Istanbul e Tbilisi è di 1.800 chilometri e percorrendoli a 80 chilometri all’ora può risultare cospicua. Quindi seguirono giorni dedicati a macinare strada, ma, volenti o nolenti, gli stop giornalieri di contemplazione dei luoghi e di interazione con i locali, portavano a un avanzamento lento. Tempo perso o speso meglio? Non lo so, quel che so è che dopo circa cinque giorni di viaggio ci siamo domandati perché volessimo a tutti i costi arrivare in Georgia quando era evidente che fossimo destinati a essere trattenuti tra le meraviglie incontaminate del Nord-Est della Turchia. E abbiamo deciso così che la Georgia e il suo famoso Caucaso avrebbero lasciato il posto all’Anatolia e alla catena dei Ponti.

Liberati dal senso di colpa di muoverci troppo lentamente, abbiamo apprezzato ancora di più la magia di ogni chilometro percorso. Ogni valle era diversa: la natura ha usato tutti, o perlomeno tanti, dei suoi strumenti e trucchi per creare spettacoli affascinanti. Guidando vedevo timelapsedi ere geologiche: ghiacciai che si espandevano, che si ritraevano, che creavano laghi e fiumi e si inaridivano per dare immagine a ciò che scorgiamo oggi. Vivevo lo stesso effetto di quando conto i numerosi anelli degli alberi, di quando tocco le mura di una chiesa del X secolo e di quando stringo le mani di mia nonna: l’effetto pervadente della saggezza intrinseca dell’antichità.

Le valli di Duragan e di Vezirkopru rappresentano lo scenario nitido di quel che immagino quando penso ai brontosauri pascolanti e rilassati: larghe valli a U di cui sono protagonisti freschi fiumi che rendono verdeggianti le circostanti pianure, le quali si trasformano brevemente in alte rocce. Le valli di Kolyulhisar invece sono sfilate come modelle davanti a noi, mostrando cappotti e strati di tutti i colori. È capitato più volte di fermarci in punti particolarmente panoramici a contemplare luoghi sempre così diversi e spesso non lontano c’era un pastore. Trovo che sia terapeutico osservare i pastori durante la loro quieta, quotidiana occupazione. Osservano il gregge con ancora gli occhi di Mosè e di Maometto. Se ne stanno lì su una roccia a guardare il monotono vivere di pecore che brucano su prati verdi, godendo dell’impetuoso sfondo di montagne rocciose. Qui la solitudine recluta anime ed eleva attraverso una delle occupazioni più antiche della storia dell’uomo.

In un’altra valle, quella di Camoluk, sembrava di essere in un alveare rappresentato da piccole montagnette triangolari aride, gialle, costellate di bassi cespugli verdi che interagivano tra loro, proprio come fanno le api mentre costruiscono e abitano il loro regno. A destra colline innevate, a sinistra un lago ghiacciato e in fondo un paesino dotato, ovviamente, di scenica moschea. Questo paesino si chiama Kose e, dopo aver dormito sotto flussi migratori di uccelli ai bordi del lago ghiacciato, abbiamo speso la mattinata nel bar - l’unico - del paese. Qui siamo stati serviti e riveriti a non finire. Achille ha fatto l’errore di chiedere simit varmi. Il Simit è il tipico pane dolce turco e alla fine ne ha dovuti mangiare sei… Gli uomini avevano uno sguardo molto vispo e si vedeva che capivano tutto quello che tentavamo di dire loro, nonostante la barriera linguistica; e nonostante il testosterone, la virilità e l’orgoglio dilagante in quella sala, tutti volevano una foto con noi due. Di donne neanche l’ombra. Siamo usciti da lì che sembrava avessimo passato una notte in un bar degli anni Venti durante il proibizionismo, con i vestiti impregnati di fumo. Non ci hanno fatto pagare nulla, esclamando problem yok, non c’è problema! E ci hanno salutato come se un loro figlio stesse partendo per la lontana America.

Allontanandoci da Kose ho fatto una riflessione: che cosa rende duro il cuore degli uomini? Che cosa c’è nel mondo di tutti i giorni, delle grandi città, che ci impedisce di essere come loro? La genuina felicità per le cose semplici, il voler recare gioia nella vita del prossimo si traducono nella spontanea ospitalità. Il valore dell’esistenza è la ragion d’essere dell’ospitalità: tu sei ben accetto in casa mia perché esisti. È così antico come valore innato dell’uomo, ma poi qualcosa deve essere andato storto, perché Xenia è la dea dell’ospitalità, la Xenophobia è il male del mondo, e a noi non resta che scegliere.

La meta si avvicinava: Petran, la culla dello snowboard. Per qualche strano motivo questo nome s’intercambia con Mesekoy: stesso luogo, due toponimi completamente diversi. Superata Bayburt, siamo giunti al bivio per Yoncali e di conseguenza per Petran. Abbiamo attraversato un passo che ha fatto guadagnare una medaglia al valore al nostro furgone e, arrivati a Yoncali, abbiamo ricevuto accoglienza immediata: knock knock sul vetro dl furgone ed ecco Ahmed sorriderci come a dei suoi fratelli. Si è presentato in perfetto inglese e ci ha chiesto dove pensavamo di andare dato che da lì a pochi metri la strada sarebbe terminata. Noi siamo passati dallo stupore di sentir parlare inglese a quello di non poter proseguire e aver fatto quella strada invano. Ahmed ha continuato a farci sorridere fino al momento in cui abbiamo lasciato il paese. Ci ha invitato a conoscere la sua famiglia e a pranzare tutti insieme nella casa dei suoi zii, non troppo distante dalla sua. Durante il pasto abbiamo avuto modo di consultare i fratelli di Ahmed, grazie alla sua pronta traduzione, riguardo al da farsi per raggiungere Petran. Ci sembrava una buona idea attraversare la montagna (Kirklar Daği, 3.550 m) a piedi, dal momento che la destinazione era a un tiro di schioppo dal colle. Però il maltempo non lo permetteva, le previsioni non erano promettenti e non eravamo attrezzati per un’eventuale notte lungo la strada. Di conseguenza non restava che vivere da molto vicino lo stile di vita comunitario della grande famiglia di Ahmed e usufruire dell’ospitalità mangiando tutte le delizie da loro prodotte: formaggi, miele, uova e salame. Ci tenevano molto a specificare che l’unico prodotto in tavola non di loro produzione erano le olive di Bursa, tutto era organik. In dieci, seduti per terra intorno al grande piatto d’argento da cui tutti attingevano, sotto lo sguardo di sedici occhi curiosi e rispettosi, e pronti a essere tamponati dai numerosi bimbi che giravano gattonando come trottole per la stanza, ci siamo goduti il primo lauto pasto della giornata. Problem yok.

La famiglia più stretta di Ahmed, la mamma e il papà, non erano presenti, li abbiamo conosciuti più tardi. Ahmed si era laureato da un anno in letteratura all’Università di Bursa: aveva un’ottima proprietà di linguaggio e ci ha impressionato molto quanto fosse legato alla sua terra e quanto le fosse grato. Dopo il pranzo con i parenti, Ahmed ha reclutato Achille per aiutarlo nelle mansioni della stalla, mentre io sono stata parcheggiata a casa, in compagnia della mamma, una forza della natura che ha cresciuto quattro meravigliosi figli e che ha sacrificato molto della sua vita pur di farli studiare in scuole eccellenti, proprio come quella di Bursa. Durante la mia permanenza a Istanbul, ho avuto modo di entrare in contatto con molta musica turca e tra le mie canzoni preferite c’è Tatli Dillim di Selda Bagcan. Questa donna ha iniziato a cantarla ad alta voce, tenendomi tra le forti braccia, proprio come se fossi sua figlia, e ha iniziato a ballare per la cucina come una ragazzina, lanciando il velo sul divano e facendomi capire che poteva perché eravamo noi due sole. Erano anni che non la sentiva ed evidentemente ci doveva essere molto legata.

Poi abbiamo raggiunto i ragazzi e ho trovato Achille in un momento nirvanico, mentre scattava foto ad Ahmed in un fienile molto speciale. Infine siamo andati in un’altra stalla dove sono stati aperti i cancelli dei piccoli vitelli che con voracità sono corsi ognuno dalla propria mamma per ciucciare il latte. Uno di loro era rimasto dentro, non riusciva ad alzarsi. Problem yok, la mamma di Ahmed lo ha aiutato dolcemente ad alzarsi e lo ha condotto dalla sua genitrice. Il vitello era nato il giorno stesso e, dato il mio entusiasmo per quella creaturina così innocente, hanno deciso di darle il mio nome. Quindi oggi, a Yoncali, in provincia di Erzurum, Turchia, c’è una mucca di nome Elena.

Era ormai buio e, dopo abbracci sentiti e consapevoli, siamo partiti. Abbiamo dormito nei pressi di Ispir e alla mattina ci siamo svegliati sepolti dalla neve: per fortuna eravamo scesi! Se fossimo rimasti lassù a Yoncali, opzione presa in considerazione, saremmo stati sicuramente bloccati dall’abbondante nevicata. Abbiamo proseguito verso Petran sulla strada innevata, che poi prendeva quota senza pietà. Eravamo ben disposti a salire con le pelli agli sci, ma il furgone ha superato le nostre aspettative a ogni curva e la salita si è trasformata quasi in un gioco, fino a quando abbiamo dovuto parcheggiare Cielo in un ampio tornante nel bel mezzo del bosco. Secondo le nostre stime dovevamo essere a poco meno della metà della strada per Petran e l’altra metà non rimaneva che farla con le pelli. Mentre Achille le montava ai rispettivi sci e splitboard, io ho preparato una rapida pasta al sugo rosso e, dopo averla divorata in pochi minuti, eravamo pronti a partire. Non abbiamo fatto in tempo a mettere gli sci ai piedi che è arrivato un pick-up di 20 anni fa, ma molto solido. L’uomo alla guida ha abbassato il finestrino e, senza dire nulla se non problem yok, ci ha fatto cenno di salire. Eravamo titubanti: avremmo preferito farla a piedi, ma avevamo solo due o tre ore di luce, non sapevamo quanto più lunga del previsto sarebbe stata la strada e quanto sarebbe peggiorato il tempo. Così, pronti per una pellata, abbiamo accettato il suo invito: io davanti con l’uomo e Achille sul retro aperto, un po’ sconsolato ma divertito. In tutta onestà: per fortuna che siamo saliti su quel pick-up perché la strada era ben più lunga del previsto e poco dopo la partenza, usciti dal bosco, niente era più visibile. Abbiamo capito di essere arrivati a Petran solo davanti alla porta di casa di quell’uomo. In macchina avevo provato a fare un po’ di conversazione, riscuotendo poco successo: il guidatore era molto riservato, aveva occhi saggi e vissuti e fumava molto. Si chiamava Emre, e per prima cosa ci ha portato a conoscere la moglie Fatma che è spuntata fuori dalla piccola porta di una stalla con un gran sorriso. Ci hanno invitato a rimanere a casa loro per la notte. L’ingresso era una stanzetta dove si dovevano lasciare le scarpe, da lì, attraverso una porta, si accedeva al salotto/cucina. Nonostante levarsi le scarpe sia parte integrante della tradizione turca, in quella casa c’era un discreto terrorismo poiché Fatima aveva una certa fissazione e per lei e suo marito c’era uno specifico paio di ciabatte per ogni stanza. Quando Emre ci ha portato sul balcone nella parte opposta della casa, ha dovuto cambiarsi le scarpe tre volte: un paio per il salotto, un paio per la stanza del balcone e un paio per il balcone. Per lui era del tutto normale, sembrava abbastanza rassegnato a questo rito. Le ciabatte per noi giustamente non c’erano e sono bastati dieci minuti scalzi per il salotto per ritrovarmi una spessa scheggia nell’alluce. Fatima non ha esitato un secondo: si è impadronita del mio piede e chirurgicamente ha estratto il pezzettino di legno. Problem yok. Quando Emre ci ha portati sul balcone, siamo rimasti fulminati dalla vista che ci siamo trovati davanti: le nuvole si erano diradate, la luce era quella del crepuscolo e Petran si ergeva magnificamente intorno a noi. Le montagne circostanti ancora non si vedevano, ma Emre ci ha rincuorato subito dicendoci che il giorno dopo il tempo sarebbe stato bello.

La cena è stata servita da Fatima, molto simile a quella del giorno prima: la differenza era che questa volta sullo sfondo c’era una televisione, accesa. Poi siamo stati scortati nella stanza dove Fatima era andata a pregare poco prima e dove aveva preparato due bei lettini separati. Problem yok. L’indomani eravamo in piedi prima del sorgere del sole, ma già c’era luce. Finalmente il paesaggio si mostrava limpido. Le montagne innevate erano come spruzzate di polvere magica e noi ci muovevamo silenziosi tra le case di legno, il negozio di alimentari e la moschea. Siamo usciti dal paese che il sole era ancora basso. Non avevamo un itinerario definito davanti a noi, ma tanta voglia di muoverci in quell’idillio. La mattina siamo saliti e scesi per colline cariche di neve: non c’era un centimetro tracciato e avevamo a nostra completa disposizione tutto il circondario di Petran. Purtroppo però non eravamo a conoscenza dell’effettiva stratificazione della neve: quanto aveva nevicato in quell’area? Quante volte? Sapevamo che il terreno era erboso e sapevamo che, sebbene non fosse ripido, il pericolo di valanga era comunque in agguato, quindi ci siamo temuti lontani dalla minaccia e ci siamo divertiti a consumare tutti i versanti delle illibate colline, accompagnati solo da caprette e minareti.

Ci siamo allontanati da Petran, di nuovo a bordo di quel pick-up scassato, con i nostri amici e Fatima che ci salutavano commossi, augurandoci la protezione di Allah. Poi abbiamo ritrovato il nostro Cielo ed è arrivato il momento dei saluti. Tutti e tre commossi: Gule gule Emre, arrivederci. La strada per Yaylalar era impervia e anche un po’ illogica. Dalle parti di Karakamis abbiamo notato una costruzione di dimensioni enormi, il canale di scarico ausiliario della diga di Arkun, sul fiume Coruh. Eravamo di fronte a un templio ad Apollo rivisitato in chiave moderna. Era sopraelevato, dava su tutta la vallata e sul fiume stesso, costruito in massiccio cemento e nella sua bruttezza e invasività aveva qualcosa di affascinante. Abbiamo presto scoperto però che il fiume Coruh è destinato a essere prosciugato da dighe di questo genere.

Yaylalar è un villaggio a 1.900 metri che conta più o meno 25 abitanti, nel pieno centro dei monti Kaçkar. Da lì possono partire spedizioni di tutti i tipi, anche sulla montagna più alta della zona, il Kaçkar Daği (3.937 m). C’è un centro d’accoglienza per gli sportivi che vengono alla scoperta di quelle montagne così sconosciute, gestito da una coppia che rende onore a tutte le ore del giorno alla parola accoglienza. Lui è il signor Mohammed e lei la signora Gamze. Dopo la prima colazione siamo entrati e abbiamo ricevuto qualche indicazione su dove fare una gita per quella giornata. Ci siamo avviati lungo la strada che usciva dal paese con gli sci in spalla e abbiamo risalito un ruscello per due chilometri con le pelli agli sci. Più volte, a causa delle numerose piccole valanghe che avevano bloccato il percorso, abbiamo dovuto cambiare lato del fiume, attraverso stretti ponti naturali di neve. Per me era semplice grazie agli sci nuovi che mi aveva regalato Achille, ma per lui ci sono stati momenti precari dovuti al fatto che i passaggi fossero insufficientemente larghi per la sua splitboard. Ogni metro guadagnato portava a una prospettiva differente sul paesaggio. Superata la valletta marcata dal fiume, dopo 400 metri di dislivello lungo un pendio esposto a Ovest, siamo sbucati in un anfiteatro di montagne innevate, vigorose e soprattutto ricche di discese interessanti. Eravamo soli, in una valle che per quel giorno era stata donata a noi. Eravamo lontani dalle cave, dalle città, dalle persone. La neve sotto gli sci era di qualità: aveva nevicato il giorno prima, faceva freddo e non sentivamo l’influenza del vicino Mar Nero. Queste erano le condizioni per la mattinata, ma verso le 13 tutto iniziò a cambiare. La visione del nostro itinerario era molto più completa da lì, c’erano delle tracce in un canale poco distante, proprio accanto a quello che volevamo fare noi. Ci siamo avviati verso quel canale ma, a causa della neve marcia, abbiamo dovuto salire con gli sci in spalla, a quattro mani, su per delle rocce: era meglio non dipendere dalla neve. Arrivati in cima alla salita abbiamo capito che raggiungere il canale non sarebbe stata una buona idea, così ci siamo goduti il panorama che si era aperto davanti a noi. Infatti da quella posizione potevamo vedere sia l’anfiteatro già menzionato, sia le valli che lentamente si trasformavano in pianure fino a giungere al mare. La discesa all’inizio è stata carica d’ansia a causa dell’instabilità della neve: erano necessarie lunghe e veloci linee. Poi, quando la pendenza è diminuita, abbiamo goduto molto di più dei nitidi solchi che ci lasciavamo alle spalle. Le tracce incise nella neve riportano la soddisfazione di una ricerca insita nell’uomo che è quella di marcare il territorio, sono come firme.

Quella sera abbiamo deciso la via da percorrere il giorno dopo ma, con gran dispiacere, ci siamo svegliati con un tempo da lupi e abbiamo dovuto cambiare programmi. Con le orecchie basse abbiamo guidato verso valle e percorso la strada verso Yusufeli; ormai la destinazione ultima era Tbilisi, da cui saremmo partiti con un volo il primo aprile. L’indomani abbiamo superato il confine e due giorni dopo decollavamo verso la familiare Europa, stringendo le mani l’uno dell’altra, commossi per l’accoglienza ricevuta dal giorno uno al giorno 15. In un mondo sempre più colonizzato dall’uomo e sempre più popolato ogni giorno ci si allontana sempre di più. Più siamo e più siamo fisicamente vicini, più siamo lontani. In un mondo dove sviluppo, tecnologia e innovazione hanno preso il posto di amore, solidarietà e rispetto bisogna ricordarsi invece che, a Yoncali, c’è un Ahmed che ti aspetta a braccia aperte, chiunque tu sia, e che è pronto a darti un pasto caldo. E perché lo farebbe? Perché siamo liberi ma uniti, perché per quanto ci sembra di essere al di fuori di qualsiasi catena alimentare ed ecosistema, in realtà ne siamo parte integrante e supportarci a vicenda porta armonia all’interno di questo equilibrio. A volte non ci si rende conto dell’interdipendenza del benessere: è difficile che esista il mio se non esiste il tuo, e viceversa. Il senso di ospitalità è caratteristico di ogni ecosistema perché tutti dipendono da tutti e tutti sono connessi. E se tutto è connesso allora, problem yok.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 126. SE VUOI RICEVERE SKIALPER DIRETTAMENTE A CASA TUA, ABBONATI.

Kamchatka, la penisola di fuoco

In questi giorni in cui siamo costretti a casa abbiamo pensato di proporvi qualche articolo sui viaggi più belli pubblicati da Skialper. Per tornare presto in questi incredibili luoghi.

Non è un bel gioco il Risiko. Non è istruttivo conquistare territori a destra e a manca a colpi di dadi e carrarmatini. Sono assolutamente convinto che esistano strumenti didattici migliori per studiare la geografia; anzi, la geografia la si dovrebbe studiare a partire dai fiumi, dalle montagne, dai mari, dai boschi, dalle pianure, dalle spiagge, dalla neve. Pensate che meraviglia un mappamondo della neve. Ad ogni modo, l’unico merito che si può riconoscere al Risiko è che tutti si ricordano della Kamchatka!

Io l’avevo già visitata, circa dieci anni fa, feci una vacanza di heliski. Si dormiva in città, a Petropavlovsk, si passavano ore in un hangar ad aspettare il bel tempo e, se poi eravamo fortunati, ci trovavamo su qualche pendio senza sapere esattamente dove. Elicotteri enormi, oblò piccoli, 25 persone: una funivia con le pale. Non mi era piaciuta l’esperienza nel suo insieme, ma la Kamchatka sì. La natura è meravigliosa e meritava un’altra chance. Così dopo qualche anno un bel gruppo compatto si è materializzato al check-in e siamo partiti alla conquista di questa terra lontana e misteriosa con in spalla un paio di sci, segno inequivocabile del nostro obiettivo: sciare. La penisola della Kamchatka è costellata da un’infinita catena montuosa dalla quale si ergono vulcani di tutte le dimensioni. Non sono tutti uguali: i crateri a volte si slanciano verso il cielo, quelli a cono, e non sono facilissimi da risalire. Anzi, più ci si avvicina al cratere, più è ripido e ghiacciato. Ci sono vulcani che implodono, creando caldere enormi.

In altre occasioni geyser e fumarole compaiono qua e là, rendendo la montagna più viva che mai e facendo capire che lì sotto c’è un cuore pulsante, ribelle e pronto a eruttare come un bambino dopo un sorso di Coca Cola. Vale veramente la pena sciare un vulcano: l’esposizione costante del pendio fa sì che le sciate siano infinite, non esistono punti intermedi dove fermarsi, si parte e si va... Le distanze tra i vulcani e l’enorme spazio che c’è intorno farebbero impazzire chi è affetto da agorafobia, queste distese bianche sono il sogno dello sciatore, ma gli avvicinamenti sono un po’ utopici senza qualche aiutino meccanico. Le motoslitte ci sono venute in aiuto e non poco, i dislivelli, importanti, superano i 2.000 metri e quelli non ce li ha regalati nessuno. È bella la Kamchatka vissuta lentamente, immersi nel nulla. In questi dieci anni la ruggine in paese non è cambiata, i sottomarini nella baia di Petropavlosk girano più indisturbati di prima, il mercato del pesce ha messo un tetto e si sono sviluppati dei lodge in luoghi remoti. Questa è la grande differenza, poter vivere nella natura senza dover ripassare dal via ogni notte.

La nostra sete di avventura ci ha portato oltre i lodge, a raggiungere un rifugio futuristico piazzato tra crateri fumanti. Eravamo ancora più isolati. Un giorno, durante una risalita, ci siamo imbattuti in un nugolo di elisciatori: l’elicottero è lo stesso di 50 anni fa, ma ridipinto. Sciatori e Guide, vestiti da mazinga della powder, che non c’è a maggio, erano più antipatici del solito. Sarà per il loro accento con la r moscia o perché ci chiedevano dei soldi solo per guardarli… l’incontro, che a volte è piacevole, questa volta proprio no lo è stato. Vabbè, godiamoci i vulcani, la natura che bussa alla nostra porta, tramonti pazzeschi e la nostra compagnia, senza la quale non vale la pena arrivare fin qua.

Paolo Tassi

Ruggine e geyser

Il bianco della neve e delle fumarole e il marrone delle vecchie strutture metalliche sono i colori predominanti di una vacanza con sci e pelli dove le distazne obbligano a usare motoslitte e fuoristrada per gli avvicinamenti

La Kamchatka è una penisola vulcanica che si estende ad arco nell’estremo Nord-Est della Russia, proprio di fronte all’Alaska. Se lo sguardo scende verso Sud, seguendo i vulcani come puntini che emergono dal mare, si arriva in Hokkaido, l’isola più a Nord del Giappone. I puntini che conducono al Giappone sono le isole Kurili e ogni puntino è un vulcano che si innalza per migliaia di metri dal freddo e profondissimo Oceano Pacifico settentrionale. Tutta questa striscia di terre emerse, che va dal Giappone fino al Nord della Kamchatka per oltre 3.000 chilometri, è stata creata da eruzioni vulcaniche e molti dei vulcani sono ancora attivi. Lo sono in Giappone, noto per le eruzioni e per le fonti termali, e lo sono anche in Kamchatka. Con la differenza che i vulcani della Kamchatka sono molto più grandi e attivi di quelli del Giappone e possono superare i 4.500 metri. L’altra sensibile differenza la fa il clima. La Kamchatka è più a Nord e quindi se uno pensa che gli inverni in Hokkaido siano particolarmente freddi e ventosi è solo perché non ha mai avuto a che fare con il clima della Kamchatka. Nella parte meridionale della penisola le temperature medie invernali sono inferiori ai meno 10 e le precipitazioni annuali superano i 2.000 mm di acqua l’anno, molta della quale cade sotto forma di neve. A fine aprile, quando siamo stati nella zona Sud della penisola, c’erano ancora due metri di neve al livello del mare. Quando questa neve si scioglie crea fiumi impetuosi e immense zone paludose che impediscono il movimento via terra. Considerando che la Kamchatka è unita alla Russia solo nella sua parte settentrionale, è facile capire che non sia accessibile via terra, sia d’inverno che d’estate. Questo isolamento ha fatto sì che fino all’inizio del secolo fosse abitata da meno di 10.000 persone, la metà dei quali autoctone. Successivamente, vista la posizione geografica a ridosso dell’Alaska, è stata utilizzata come zona militare ed è rimasta chiusa anche ai cittadini sovietici fino al 1989 oltre che aperta ufficialmente agli stranieri nel 1990.

La città principale, che contiene quasi la metà dei 300.000 abitanti, è Petropavlovsk che è raggiungibile con voli aerei dalla Russia e, pare, con un traghetto che arriva dal Giappone. Già nel sorvolare la città si capisce che è un luogo fuori dagli schemi. Quelle che sembrano delle navi che solcano la baia sono invece dei sottomarini nucleari visto che il porto è una delle basi principali della flotta russa. Anche l’aeroporto è parecchio inquietante con le decine di aerei da guerra sparsi alla rinfusa e il piccolo hangar coperto di filo spinato che fa da terminal. La città è un susseguirsi di palazzoni squadrati e decadenti. Il colore predominante è il ruggine. Tutte le strade sono contornate dai tubi spelacchiati per il teleriscaldamento. In questo luogo dimenticato dal tempo l’attrazione più suggestiva è il cimitero dei sottomarini. Decisamente non si va in Kamchatka per visitare la città! In ogni modo proprio dalla strada principale partono degli impianti da sci che offrono un’alternativa. Ci si può rilassare e recuperare il jet-lag facendo qualche curva in totale solitudine perché sembra che lo sci non interessi molto ai russi. La migliore sorpresa in positivo è fornita dal mercato del pesce. Pare che un quinto dei salmoni di tutto il mondo nascano in Kamchatka e soprattutto qui si trovano i pregiatissimi salmoni rossi che sono eccezionali da mangiare, sia crudi che affumicati. In Kamchatka si pescano inoltre i granchi reali, dalle dimensioni veramente gigantesche e dal sapore eccezionale. Il cibo migliore della città è proprio il pesce e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’ottimo sushi. Ma la cosa che rende unica Petropavlovsk sono i vulcani che spuntano ovunque si volga lo sguardo. Già appena atterrati ci si sente piccoli piccoli al cospetto delle vette dell’Avačinskij, Kozelskij e soprattutto Korjakskij che, come una perfetta piramide, si erge dalla pianura fino a oltre 3.400 metri di quota.

Noi abbiamo sciato quattro vulcani (Avachinsky, Viluchinsky, Mutnovsky e Gorely) più altre montagne più piccole, ma non più vicine. Per l’avvicinamento siamo sempre partiti da Petropavlovsk anche se sono stati necessari dei pernottamenti intermedi in rifugi o bivacchi. I mezzi utilizzati sono andati dal gatto delle nevi giapponese anteguerra, al gippone bigfoot con ruote gigantesche, al camion Kamaz con ruote ancora più grandi; e soprattutto abbiamo percorso tanti chilometri in motoslitta. Questo perché i vulcani, anche se sembrano vicini, sono in realtà molto distanti tra di loro e se non si è campioni di sci di fondo sono necessari alcuni giorni di pelli per arrivare alla base.

Il primo vulcano che abbiamo salito è stato l’Avachinski (2.740 metri). Per raggiungere la cima è necessario fare base al villaggio di container che chiamano enfaticamente campo-base e che si trova a circa 700 metri di quota. Da qui si parte anche per raggiungere la cima del Korjakskij la cui salita è di ben 2.700 metri di dislivello e che quindi solo i più allenati riescono a fare in giornata. Il campo lo si raggiunge con un vecchissimo gatto delle nevi giapponese. Il villaggio è gestito da un caratteristico energumeno locale che gira nella bufera in maniche corte. Consiglio: viste le sue dimensioni e il caratterino, meglio non farlo arrabbiare. Il campo è provvisto di una sala mensa in un container più grande dove ci si può sfidare in lunghe partite di ping pong durante le non infrequenti bufere. La linea di salita è molto evidente considerando che la cima del vulcano si vede lungo tutto il percorso. Nella parte superiore, come in molti casi, la neve è troppo dura e ghiacciata per essere sciata. Il cratere è attivo ed è meglio stare attenti alle fumarole che escono dal ghiaccio perché possono aprirsi sotto ai piedi e farvi cadere in buche sulla cui profondità è meglio non indagare. Per la discesa, una volta finito il pendio sommitale, l’opzione migliore è quella di scavallare il crinale e sciare sui bellissimi pendii di fronte al Korjakskij, fino al passo Avacinsky e da lì per facili pendii verso le baracche.

Per il Viluchinski (2.173 metri) è necessario fare base nel piccolo e lussuoso resort di Snow Valley che si raggiunge con dei macchinoni o dei camion con le ruote giganti. Questa zona è il paradiso delle motoslitte che pare siano lo sport preferito dei locali. Per fortuna di solito si arenano nei fondovalle e tutto il resto delle montagne rimangono a disposizione dei pochissimi scialpinisti. Il villaggio è veramente lussuoso, con tanto di terme naturali e un piccolo impianto di risalita privato che viene acceso su richiesta dei clienti. Il pendio è però brevissimo, ma per fortuna proprio di fronte si erge, come una splendida piramide, il Viluchinski. Sembra vicino, ma per arrivare alla base ci vuole un’ora abbondante di motoslitta. La salita si fa inizialmente con le pelli per poi passare a picca e ramponi nella parte finale che è troppo ripida per essere salita con gli sci. Dalla cima si gode di un panorama incredibile. Per scendere ci sono varie possibilità. Noi abbiamo optato per la parte opposta rispetto alla salita, in un largo vallone di oltre 1.500 metri di dislivello con una pendenza costante sui 30-40 gradi che va a diminuire quando si arriva verso il fondovalle. Un pendio enorme e perfetto per essere sciato.

Da Snow Valley abbiamo proseguito sulla pista che porta verso la centrale geotermica di Mutnovoskaya. Quattro ore di motoslitta in un ambiente lunare e dalla bellezza abbagliante che ci ha fatto dimenticare il freddo mostruoso subito durante il viaggio. Una volta arrivati in prossimità del vulcano Mutnovsky c’è una specie di rifugio/bivacco che ricorda una navicella spaziale o una scultura futurista. Il rifugio ha all’interno delle specie di materassi mangiucchiati e poco altro. Però offre una vista pazzesca ed è abitato da una bellissima e sociale volpe rossa. Da qui si può risalire il pendio subito alle spalle per poi svalicare nel vallone della centrale geotermica che è caratterizzato da una serie di bellissime colonne di vapore che escono direttamente dalla neve con un effetto che lascia a bocca aperta. Non bisogna però farsi stregare dalla bellezza del posto perché è necessaria una seconda salita per rientrare al rifugio.

L’ascesa del Mutnovsky (2.322 metri) è molto semplice: basta seguire la direzione dell’unica spaccatura che permette di entrare nella caldera del vulcano. Una volta entrati in questa profonda valle si apre una vista che lascia sbalorditi: fumarole escono ovunque dal terreno e due grandi colonne di fumo salgono da due crateri che si trovano all’interno della caldera principale. Il resto della caldera presenta pendii perfetti per essere sciati con una neve, vista la protezione dal vento, che è spesso molto bella e polverosa. Sciare nella polvere dentro la caldera di un vulcano attivo è qualcosa di unico e penso mi resterà nella mente per sempre. Dal rifugio, scendendo verso valle per alcune centinaia di metri, si raggiungono i pendii dell’enorme vulcano Gorely (1.800 metri) che a differenza degli altri non ha la classica forma piramidale, ma è più simile a un’enorme collina con sopra una gigantesca caldera. I dolci pendii permettono una sciata rilassata anche se a dire il vero noi non eravamo così rilassati in considerazione delle tante e recenti orme di orso che abbiamo incrociato durante la salita. Dalla cima si scende in direzione del passo che porta fino a Snow Valley dove ci attendeva l’ultima cena a base di granchi reali e tanta Vodka per brindare a un posto di una bellezza unica e primordiale.

Vista la complessità dei trasporti tra una zona e l’altra è consigliato affidarsi a un’agenzia locale. Noi abbiamo scelto di appoggiarci all’amico Grigory Mintsev, che avevamo già conosciuto in Siberia, e alla sua agenzia Skiing in Kamchatka. Il nostro tuttofare-cuoco-fotografo-sciatore Denis Lomakin è una di quelle persone che vorresti sempre con te in una spedizione. Vista la variabilità del tempo, la forza dei venti e la lontananza dalla civiltà è consigliato avere con sé una guida esperta. Paolino Tassi (poltassi@gmail.com) organizza ogni anno un viaggio in Kamchatka e di sicuro con lui non vi annoierete mai!

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 127, PUOI COMPRARLO QUI.

Freetouring è... destino

Freetouring è piacere: Enrico Mosetti

Enrico è una nostra conoscenza, non passa anno che non metta a segno qualche bella discesa in giro per il mondo. Uno sciatore all round. Lo pinzo al telefono al ritorno dalla sua prima gita stagionale: zona Sella Nevea, 210 cm a 2.000 m. È felice. Anche a lui la stessa domanda, per capire cosa lo ha portato a seguire uno sci libero. Come per altri, un viaggio a Chamonix, una semplice discesa della Vallée Blanche con il suo mentore, la Guida alpina goriziana Carlo Gasparini, poi morto prematuramente in un incidente in falesia nel 2011. Nasce allora la nuova consapevolezza che con capacità e materiali giusti la discesa poteva iniziare a essere il vero scopo di tanta fatica. «Questo bisogna fare» si è detto Enrico quella volta «ma senza impianti e dalle mie parti, in Friuli!». A distanza di qualche anno dalla nostra prima chiacchierata, tiene fede a quanto ci aveva promesso «Provo piacere a sciare. Il piacere della ricerca, che sia in un boschetto o su un pendio esposto. Può sembrare difficile da credere: magari ho paura, ma mi sto divertendo e il giorno che smetterò di divertirmi, smetterò di farlo. Cosa che difficilmente accadrà...».

Freetouring è destino: Alfio Scigliano

Alfio è una forza dirompente: la sua simpatia contagiosa ti fa sentire come se lo conoscessi da anni. Ti verrebbe da chiamarlo per organizzare il weekend. Ad Alfio piace la fresca, mi dice orgoglioso. Sì, anche a noi piace la fresca. Alfio ci ha confessato che è lo sport più bello che c’è, che è gravity, che con neve profonda è 3D, che riesce a sentire i suoi pensieri quando scende… e non capita spesso. Alfio ci crede, brucia di passione. Ci ha confessato che, non essendo morto a sedici anni facendo sciescursionismo su pendii a 35°, ha capito che inevitabilmente la sua strada poteva essere quella che lo avrebbe portato a solcare bianche distese con assi belli pesanti nei piedi. Corretto. Insieme a suo fratello, incredibile compagno di questo viaggio, e al loro amico Gian Paolo Nicoletti, tecnicamente molto bravo, ha di fatto portato il freeride sulla propria montagna. Non hanno mai cercato la competizione, ma la spensieratezza che deriva dallo scivolare sulla neve. «Sciare ti riporta a quando avevi dieci anni e facevi le bighellonate!» Per tanti anni sono stati gli unici. Da quella montagna il mare pare di toccarlo e Alfio è un Caprone dell’Etna e vive a Mr White, Misterbianco, provincia di Catania: destino. Punto.

Freetouring è equilibrio: Mauro Soregaroli

Bergamasco, dal 1959 Guida alpina a tempo pieno. Nelle Alpi Orobie è iniziata la sua passione per la montagna. Durante i mesi estivi di stanza a Chamonix, in Francia, mentre durante l'inverno fa base a Verbier, in Svizzera, dove pratica assiduamente lo scialpinismo, il fuoripista, l'heliski e l'arrampicata su ghiaccio. Ha al suo attivo numerose spedizioni internazionali - tra cui Everest, Denali, Muztagh-Ata, Cho Oyu e Aconcagua - e l’attività con i clienti è di alto livello, anche con gli sci. Mi confessa che è uno che cerca di far avvicinare i propri clienti ad alcune discese ripide: «Ovvio che cerco di valutare che siano in possesso di un ottimo livello, non basta solo lo sci. Ci sono dei rischi ed è facile esagerare, proprio come con le dimensioni degli sci». A Mauro piace sciare in polvere e utilizza sci generosi quando lo fa utilizzando gli impianti, ma riflette che lo sci che preferisce e che usa di più anche per lo scialpinismo e le discese primaverili è un compromesso intorno ai 100 mm al centro, perché come nella vita anche nel freetouring è spesso questione di equilibrio.

Freetouring è naturale: Francesco Tremolada

Francesco Tremolada, padovano, classe 1970, risiede per gran parte dell'anno nelle Dolomiti, dove lavora come Guida alpina. Se si parla di sci, Francesco è un riferimento da anni. Tutto iniziò con un K2 Explorer, 75 mm al centro. Una larghezza ormai quasi impiegata per gli sci da gara, ma che una ventina di anni fa rappresentava già un’avanguardia in termini di attrezzatura. La sua sete di curiosità, come capitato a molti, lo aveva spinto oltre il punto di non ritorno. Per sciare e godersi la discesa come piaceva a lui era meglio che lo sci si allargasse un pochino. Oggi tutte le case fanno ottimi materiali, ci si sta assestando su misure, geometrie e pesi che consentono una sciata freeride in terreno scialpinistico, gambe e capacità permettendo. Ma non è sempre stato così. Ci si sta arrivando gradualmente. Anche quando ci descrive il suo modo di scivolare sugli assi, lo fa nella maniera più naturale possibile. Non ha un terreno prediletto, ma cambia in funzione della stagione: d’inverno i boschi ricchi di bella neve, in primavera qualcosa più spiccatamente alpinistico. «Mi piace la varietà delle situazioni con gli sci e la bella neve!». È naturale.

QUESTI RITRATTI, INSIEME AD ALTRI DI SCIATORI ‘LIBERI’, SONO STATI PUBBLICATI SU SKIALPER 127

Freetouring è costruire, cambiare, pelle d'oca...

Freetouring è costruire: Pietro Marzorati

Canturino, 29 anni, ingegnere. Sciatore bipede fino al 2000, poi il colpo di fulmine per lo snowboard nel piccolo paese di Valdisotto, in provincia di Sondrio. Lo conosco personalmente e mi concedo la confidenza di un amico. Dichiara, sottovalutandosi, di essere approdato al freeride in seguito a cocenti delusioni con il freestyle. Il tono, quando lo racconta, è quello di un innamorato deluso. Conservo dei dubbi in merito.

Un passato da podista e di sport di fatica e l’acquisto di una delle prime split in Italia, ben presto lo avvicinano al freetouring. Mi folgora con la massima non c’è discesa senza salita e non c’è salita senza il fine ultimo della discesa, tuttavia è niente rispetto a quando lo vedo scendere certe pareti.

Per vivere a fondo questa passione, nel 2014 intraprende con Davide Bernasconi e Marco Moretti l’avventura di provare a costruire materiale da snowboard, per alimentare in maniera ancor più viscerale quella fiamma, per rendere concreto e tangibile un impulso producendo una tavola per surfare sulla neve. Nasce Comera, che fonde tecnica e passione, roba da ingegneri… o da innamorati, non mi sbagliavo.

Freetouring è cambiare: Marco Maffeis

Ingegnere, come molti scialpinisti!, ci tiene a sottolineare. Trentacinque anni sulle pelli, di cui molti passati tra Valsesia, Ossola e Vallese. Grande esperto delle valli del Rosa. Storce un po’ il naso quando gli parliamo di freetouring, allergico alle definizioni, in particolar modo nel mondo dello sci.

«Spesso non sono chiare nemmeno a chi (inconsapevolmente) le pratica! È stato così anche tempo fa, quando a un certo punto dalle mie parti (Alagna) abbiamo scoperto che quello che avevamo sempre fatto fino ad allora non si chiamava più fuoripista, ma era diventato improvvisamente freeride. Analogamente, nel caso del freetouring, mi piace pensare che si tratti semplicemente di una naturale evoluzione di ciò che è sempre stato lo scialpinismo classico: lo sviluppo di attrezzatura molto più performante ha consentito di spostare l'attenzione sull'aspetto più ludico e il piacere della discesa è diventato per molti l'obiettivo primario».

Circa una ventina di anni fa, stanco di faticare nelle discese su neve difficile, ha provato a fare qualche calcolo per determinare, in base al peso corporeo dello sciatore, quale fosse la superficie degli sci necessaria a ridurre la pressione esercitata sulla neve al di sotto di una certa soglia. Si dice che gli ingeneri risolvano tutto con un file di Excel e in effetti così è stato! Il risultato fu sconcertante, perché in quel momento in Italia semplicemente non esistevano attrezzi di dimensioni simili. Ben presto, tra lo scetticismo dei conoscenti, si procurò un paio di Rossignol Bandit XXX che, nonostante fossero solo 85 al centro, per l'epoca erano delle vere portaerei! Dovette quasi litigare con il suo negoziante per costringerlo a montarli con un paio di attacchini Dynafit, ma quel set up rappresentò il punto di svolta: un vero game changer!

Freetouring è pelle d’oca: Elisa Sisa Vottero

Sisa è felice come una bambina, quando si parla di neve. Elisa, ma tutti la conoscono come Sisa, è appena tornata da un viaggio in sci e bicicletta in Cile: partenza in bici, poi un po’ di scialpinismo sui vulcani nella regione tra Termas de Chillan e Puerto Montt. Scivolate sul cono perfetto dell’Osorno e giù dal Lonquimay, poi, lasciati gli sci, ancora bicicletta fino a Puerto Tranquillo.

«Uno dei primi viaggi di fatica che faccio in compagnia». Di solito, preferisce vivere da sola questo tipo di esperienze. «Mi innervosisco se non raggiungo gli obiettivi che mi sono fissata e da sola è meglio». Quest’anno è stata in Marocco con gli sci, ha salito e sceso i classici 4.000 dell’Atlante. E pensare che sulle Alpi a quella quota non c’era mai stata… «Non ho fatto nessun exploit. Cose normali, tanto più che con gli sci ci lavoro e non utilizzo materiale particolarmente orientato alla salita, ma da sola mi sono ritrovata! Mi viene la pelle d’oca solo a ricordare quelle sensazioni e le emozioni che provo nello scendere. Penso sia qualcosa di viscerale!» A Sisa piace stare bene con se stessa, quando gli sci diventano i suoi compagni, ma dopo il Cile ci ha confessato che forse è meglio in due.

QUESTI RITRATTI, INSIEME AD ALTRI DI SCIATORI ‘LIBERI’, SONO STATI PUBBLICATI SU SKIALPER 127

Freetouring è scoperta, serenità, local...

Freetouring è scoperta: Silvia Moser

Cortinese, 29 anni. Arriva allo sci con l’agonismo e le gare di sci alpino, ma a 16 anni sente la cosa un po’ limitante e così, dopo essere diventata maestra, inizia a entrare nel circuito del Freeride Word Qualifier del FWT, per avere occasione di viaggiare con gli sci. Questa passione per i viaggi e i posti nuovi crede di averla ereditata dalla mamma cilena, con la quale ha vissuto in Venezuela: «quando le ho telefonato era a surfare e non ho potuto avere migliore conferma circa la sua voglia di scoperta». Lo sci è diventato così uno strumento che le consente di arricchirsi attraverso esperienze e viaggi. Predilige le pelli montate su legni più orientati alla discesa e adora le zone delle Dolomiti, dove gli impianti lasciano ancora spazio all’avventura e ai paesaggi incontaminati. Il prossimo viaggio pare già deciso: Iran!

Freetouring è qui: Fabio Beozzi