SCARPA cavalca l'onda outdoor: Crescita del 22% nel 2021

SCARPA: FATTURATO A 134 MILIONI DI EURO

L’azienda di Asolo chiude il 2021 con una crescita del 22% Il Presidente: “Il boom dell’outdoor una spinta decisiva, prosegue la nostra strategia di espansione in nuove aree”

Asolo (TV), giugno 2022 – SCARPA, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, ha chiuso il bilancio consolidato 2021 con un fatturato pari a 134 milioni di euro, in progresso del 22% rispetto ai 110 milioni del 2020.

“La riscoperta delle attività outdoor negli ultimi due anni ha rappresentato una spinta molto importante per i ricavi di SCARPA – sottolinea il Presidente Sandro Parisotto. Dopo un 2020 caratterizzato da un incremento più contenuto, abbiamo archiviato un 2021 molto positivo: siamo tornati a crescere in doppia cifra, in misura superiore rispetto alle attese, e ci attendiamo di farlo ancora in questo 2022. Consideriamo il boom dell’outdoor un trend strutturale che interessa non solo l’Italia ma l’intero scenario internazionale, e in questo contesto intendiamo proseguire con la nostra strategia fondata su alcuni pilastri fondamentali come la qualità, la performance, la durabilità dei prodotti, l’innovazione e l’attenzione alle tematiche ambientali. Questi valori rappresentano un trait d’union tra la storia e le origini dell’azienda e il prossimo futuro: su queste basi puntiamo ad ampliare ulteriormente il nostro business, consolidando la leadership nei mercati in cui siamo già forti e guardando alle aree in cui ci sono più margini di crescita”.

I risultati 2021 confermano inoltre la vocazione internazionale di SCARPA, con una quota export sul fatturato pari all’82%. Il primo mercato estero è rappresentato dagli USA, con una quota del 20%, seguito da Germania/Benelux, Gran Bretagna, Francia e Austria.

Per quanto riguarda le categorie di prodotto, lo scorso esercizio ha registrato una significativa crescita del segmento dello scialpinismo, che da solo ha prodotto un volume di affari pari a quasi un quinto del

fatturato totale, in linea con il boom di questa disciplina negli ultimi anni. Ottime performance sono state registrate anche nei settori climbing, trail running e trekking.

Nonostante le incertezze legate alla pandemia e alle tensioni dello scenario internazionale, SCARPA ha continuato a portare avanti la sua politica di investimenti sulla Ricerca e Sviluppo, da sempre uno dei tratti distintivi dell’azienda, per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro nello scorso esercizio. Alla fine del 2021 l’azienda ha inoltre varato un piano di investimenti da 12 milioni di euro destinati allo sviluppo del business, con un particolare focus sulla sostenibilità, uno dei punti cardine attorno al quale ruota da sempre l’attività di SCARPA.

Nel corso del 2021 SCARPA ha ulteriormente consolidato il proprio impegno sul fronte ambientale. Con il Green Manifesto l’azienda ha voluto mettere “nero su bianco” i principi sostenibili dell’azienda per concretizzarli in nuove iniziative, finalizzate ad allineare l’attività ai migliori standard internazionali: un impegno programmatico molto importante, che rappresenta il punto di riferimento per le scelte che SCARPA opererà nei prossimi anni.

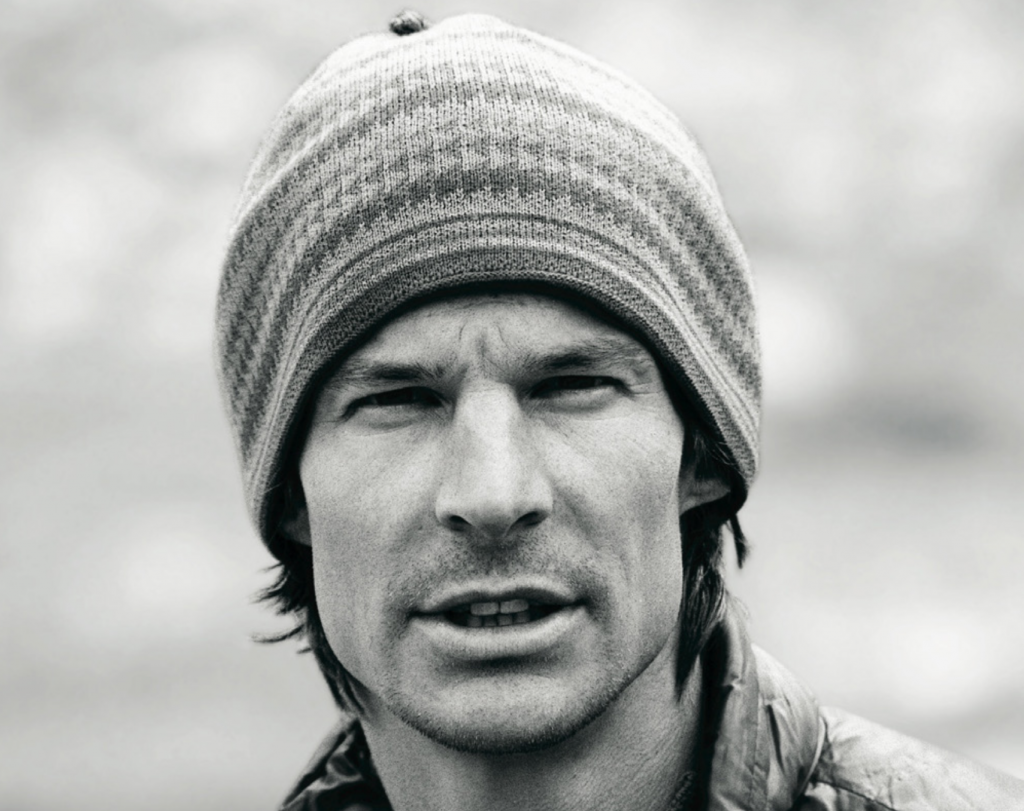

Andrea Lanfri, toccare il cielo con 3 dita

«Il limite non esiste, è un qualcosa che non si può ancora raggiungere ma con l'allenamento si può superare. Non esiste un obiettivo impossibile, ci sono soltanto obiettivi per i quali non siamo pronti».

Una serata carica di emozione e ammirazione quella di ieri, 15 giugno, al Sermig Arsenale della Pace di Torino, organizzata in collaborazione con Ferrino. Andrea Lanfri, il primo atleta italiano pluri-amputato ad aver raggiunto la vetta dell'Everest, il 13 maggio 2022, si è raccontato ed ha condiviso la sua esperienza di fronte ad un pubblico estasiato dalla forza e dalla determinazione di un uomo che, nonostante le difficoltà affrontate, ha deciso di non arrendersi e ha individuato nella montagna (e nello sport più in generale) un solido motivo per continuare a credere nel valore della vita.

Tutto poteva finire, la mattina di quel 21 gennaio del 2015. Andrea si svegliò tremante nel suo letto, sentiva freddo, un freddo incontrollabile. Il suo cane Kyra, un husky siberiano, grattava alla porta aspettando che qualcuno gli aprisse. Era solo in casa, a fatica raggiunse la porta per aprirgli, ma quando Kyra gli saltò addosso per fargli le feste si rese subito conto che qualcosa non andava. Le zampe dell'animale, poggiate sulle sue gambe, sembravano coltelli infilati nella muscolatura. I ricordi che seguirono questo momento sono confusi.

Andrea entra in coma a causa di una rara forma di meningite meningococcica e si risveglia nel letto di un ospedale, due mesi dopo quell'ultimo ricordo, in seguito all'amputazione di entrambe le gambe e di sette dita delle mani. L'Andrea di prima, quello che correva, scalava, esplorava, non c'era più. Prima del ricovero non era un alpinista di professione, conduceva una vita normale, appassionato di montagna giusto per il weekend. La madre, quando uscì dall'ospedale, gli disse: «Magari un giorno tornerai a camminare ma scordati di andare in montagna...». Lui le rispose: «e chi l'ha detto?». Ci torna in montagna, ci torna eccome, forse proprio per dispetto alla madre o forse perché sentiva forte dentro di se e la voglia di dimostrare al mondo che i limiti non esistono, sono soltanto nella nostra mente. Invece di seguire la classica procedura ospedaliera Andrea sceglie di adottare il sentiero dietro casa come terreno per la riabilitazione, l'idea di passare altro tempo rinchiuso in una struttura era per lui incontemplabile. Non passa neanche un anno che, dai primi passi abbozzati sulle nuove protesi, Andrea si ritrova a gareggiare sulle piste di atletica leggera, passando in poco tempo dalle competizioni locali ai campionati mondiali. Nella sua testa iniziano a delinearsi dei progetti ambiziosi persino per un alpinista normodotato: Cima grande alle tre Cime di Lavaredo, il Kilimangiaro, Il monte Kenia, obiettivi per cui serve un allenamento intenso e specifico, che lo porta ad adottare uno stile di scalata tutto suo. Anche gli strumenti utilizzati vengono perfezionati col tempo, protesi specifiche per ogni disciplina con diversi meccanismi in base al terreno di utilizzo.

Durante la pandemia sviluppa uno dei format più interessanti delle sue avventure: From Zero to Zero, ovvero dal mare alla montagna per tornare di nuovo al mare con un anello circolare composto da tre diverse discipline: bici, corsa e arrampicata, l'unione dei tre sport che gli hanno permesso di ricominciare a vivere. L'edizione zero, quella di rodaggio, ha luogo nelle Apuane, per poi spostarsi nelle edizioni successive a Etna, Gran Sasso e Monte Rosa. Per allenarsi durante il lock-down sfrutta un'appezzamento di terra fuori casa, lungo 58 metri. Qui percorre quotidianamente distanze incredibili, arrivando persino ai 21 km di una mezza maratona in 3 ore. Non aveva mai corso off-road dopo il coma, questo allenamento forzato su sterrato con le protesi da pista gli accende una lampadina. È possibile correre anche sui sentieri e sui prati. I suoi obiettivi, una volta snocciolati i problemi logistici, diventano sempre più tecnici e coraggiosi. Così nasce nella sua mente l'idea di toccare il cielo con tre dita, di diventare il primo atleta italiano pluri-amputato a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel giro di qualche mese Andrea è pronto ad affrontare la sfida. Con l'amico guida alpina Luca Montanari parte alla volta del campo base dove, per non farsi mancare nulla, decide di stabilire il record del miglio di corsa più alto al mondo. Concluso il gioco di acclimatamento (si, perché in prospettiva del raggiungimento del tetto del mondo di gioco si può parlare), tutto è pronto per la grande avventura. La parte più difficile, racconta Andrea, è affrontare la paura di non riuscire a portare a termine l'impresa: tanti sono i fattori in gioco, dai possibili problemi di salute al malfunzionamento delle protesi meccaniche, alle condizioni meteorologiche. Fallire vorrebbe dire deludere tutti coloro che gli sono stati accanto e che hanno creduto in lui. Fortunatamente fila tutto liscio ed il 13 maggio 2022, alle ore 5.40 locali, Andrea raggiunge quota 8840, in un turbinio di emozioni, gioia e soddisfazione che è quasi difficile da raccontare. La discesa è complessa, le protesi reagiscono in maniera diversa rispetto alle articolazioni e l'atleta è costretto a scendere in laterale o addirittura camminando all'indietro. Al campo base finalmente Andrea realizza l'impresa compiuta, non si tratta solo di soddisfazione personale, ma è un messaggio rivolto a tutti coloro che in un modo o nell'altro si sono ritrovati in una situazione in cui sarebbe stato più facile arrendersi che lottare: «Il limite non esiste, è qualcosa che non si può ancora raggiungere ma che con l'allenamento, la costanza e la dedizione si può affrontare. Non esiste un obiettivo impossibile ma soltanto obiettivi per i quali non siamo ancora pronti».

ISMF presenta il calendario 2022/2023

La Federazione Internazionale di Ski Mountaineering ha pubblicato la programmazione ufficiale delle competizioni per la stagione 2022/2023. Il calendario include eventi di grande importanza che vedranno coinvolti i migliori atleti a partire da novembre 2022. La ISMF World Cup sarà composta da 7 gare distribuite tra Italia, Francia, Spagna, Austria, Andorra, Svizzera e Norvegia, e per la prima volta nella storia lo sci alpinismo sarà presente all' European Youth Olympic Festival a Gennaio 2023.

"A nome di tutta la Federazione Internazionale, posso certamente affermare che siamo profondamente orgogliosi del calendario delle gare delineato per la stagione agonistica 2022/23. Oltre a tutti i nostri vari collaboratori e stakeholder, desidero in particolare ringraziare i comitati organizzatori locali per l'instancabile impegno e il supporto che forniscono sempre all'ISMF. Sono convinto che, grazie alla in stretta collaborazione con gli organismi locali, la stagione agonistica avrà un grande successo", queste le parole del presidente Regula Meier.

RUNNINGSOFIA, il podcast di Claudio Bagnasco

"Runningsofia" è il bollettino settimanale di un podista innamorato della corsa.

"Runningsofia" è il podcast per, anzi di, tutti i podisti amatori.

"Runningsofia" ha un sottotitolo, "E la corsa e la vita", che significa... beh, su: scopritelo ascoltandomi. Ogni martedì.

Buone cose, buone corse!

Dopo il successo dell'omonimo libro Runningsofia, uscito nel 2019, Claudio Bagnasco torna a parlare di corsa e di vita nel nuovo podcast disponibile sulle principali piattaforme streaming e in uscita ogni martedì.

Le gioie e le fatiche della corsa, le difficoltà nell'incastrare questo fantastico sport tra i mille impegni quotidiani... I racconti di Claudio sono accompagnati da consigli, aneddoti, esperienze e dalla sincerità di un podista che non si dichiara esperto del settore e che, come ognuno di noi, affronta quotidianamente ogni salita consapevole dei propri limiti, con la determinazione giusta per affrontarli ma anche l'umiltà necessaria per rispettarli.

Trovate le prime due puntate a questo LINK, se non sapete quando ascoltarle, magari fatelo mentre vi allenate!

DOLOROCK climbing festival 2022

Questo weekend va in scena la 9a edizione del Dolorock Climbing Festival in Val di Landro, al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo. Un evento aperto a tutti con un format ormai collaudato: ci sarà infatti come di consueto una gara ad autocertificazione e una serie di eventi trasversali di carattere culturale e musicale. Dal 2013 il Festival si pone come obiettivo l'utilizzo dell'arrampicata per abbattere le barriere linguistiche , culturali e geografiche. L'intento è quello di accogliere le diversità promuovendo la tolleranza ed alimentando il dialogo sui temi correlati all'arrampicata e all'alpinismo.

A questo link trovate il programma completo dell'evento: https://www.dolorock.com/event-2022/

Go Explore Corsica

I viaggi più belli sono quelli decisi all’ultimo minuto. Deve avere pensato questo Aurélien Ducroz salendo sulla nave ad Ajaccio per ritornare sulla terra ferma quando ha riavvolto il nastro della seconda settimana di gennaio del 2021. «Era da almeno due anni che volevo sciare sulle montagne della Corsica, ma bisogna essere pronti a sfruttare l’occasione giusta e a partire subito». Così quando venerdì 8 gennaio è arrivata la chiamata di Rémi Joset Battini, Guida alpina corsa, non ha avuto nemmeno il tempo di tornare a casa sua, a Chamonix. Dal Sempione, dove si trovava insieme al fotografo Eric Gachet e all’amico Romain Grojean, ha fatto rotta direttamente su Tolone con il van di Eric e domenica sera ha preso il traghetto per Ajaccio. Il tempo di sbarcare e a metà mattina si è subito trovato in 30 centimetri di polvere vista mare, a Ghisoni.

La Corsica è il viaggio perfetto. Perché, in questo momento in cui viaggiare è difficile, è un concentrato di quello che Go Explore è stato in tutti questi anni - della scoperta, dell’esotismo in chiave sciistica - ma dietro a casa. Il viaggio local che, oltretutto, unisce le due passioni di Aurélien, montagna e mare. Perché Ducroz ha due titoli di campione del mondo di freeride e quattro vittorie sul Bec des Rosses, al Verbier Xtreme, ma sulla sua pagina Facebook c’è scritto Aurélien Ducroz Skieur /Skipper. Mentre parliamo al telefono si trova a Caen, dove sta costruendo la sua nuova barca, una Class40 con la quale affronterà la Route du Rhum, da Saint Malo alla Guadalupa, dopo avere partecipato a diverse Transat Jacques-Vabre, portando a casa anche un quarto posto.

Un’avventura vicina ma lontana nell’immaginazione… Su Skialper 135 di aprile-maggio un ampio reportage.

Robert Antonioli fa poker

Robert Antonioli arriva sesto alla Ski Alp Dolomiti di Brenta, atto finale della Coppa del Mondo, ma si aggiudica la sua quarta sfera di cristallo, la terza consecutiva. Per il trentenne di Valfurva quella del 28 marzo è dunque una data da cerchiare in rosso, non solo perché lo incorona fra i più grandi skialper della storia, ma pure perché coincide con il compleanno della mamma Michela, alla quale ha dedicato la sua quarta sfera di cristallo.

È stata una giornata da incorniciare per l’Italia anche perché a trionfare, al termine dei 13,5 km con un dislivello di 1.670 metri con tre salite e altrettante discese, tracciate sui versanti del Monte Spinale, è stato Matteo Eydallin, che ha concluso con il tempo di 1h23’36”, precedendo di 52 secondi Davide Magnini, mentre la sfida per il terzo gradino del podio si è risolta addirittura allo sprint con Nadir Maguet, capace di precedere Michele Boscacci. Un poker tutto italiano, come era prevedibile, nella competizione individual.

A spezzare l’egemonia azzurra ci ha pensato William Bon Mardion, che è di casa a Madonna di Campiglio, visto che ha vinto ben 4 volte la Ski Alp Race Dolomiti di Brenta, ed in questa occasione è giunto quinto a 3’39” dal vincitore.

Sesto appunto Robert Antonioli, che nella gara trentina doveva soprattutto gestirsi per arrivare davanti al rivale della generale, il francese Thibault Anselmet. Prima dell’ultimo atto i due erano separati da due soli punti in classifica, ma il valtellinese non si è comunque risparmiato ed ha fatto la sua gara, mentre il transalpino è crollato giungendo solamente ventesimo. Primo under 23, sullo stesso percorso, è risultato anche in questa occasione Andrea Prandi, che ha staccato notevolmente il tedesco David Sambale e il premanese Mirko Sanelli.

La sfida femminile, con uno sviluppo di 12 km e un dislivello di 1458 metri, è stata appannaggio dell’esperta francese Axelle Gachet Mollaret, che ha chiuso con il tempo di 1h33’23”, precedendo di soli 24 secondi Alba De Silvestro, autrice di una prestazione di assoluto livello, quindi terza la svedese Tove Alexandersson, quarta la Mara Martini e quinta Giulia Murada. La valtellinese di Albosaggia è pure risultata la prima under 23, davanti alla francese Marie Pollet Villard e a Giorgia Felicetti. Infine nella categoria under 20 maschile (stesso tracciato delle senior) affermazione austriaca di Paul Verbnjak, sullo spagnolo Albert Perez Angles e sull’altro austriaco Andreas Mayer, con l’azzurro Alessandro Rossi quarto. Nella sfida al femminile, su un percorso di 7,8 km e un dislivello di 900 metri, grande battaglia in casa Italia fra la valtellinese Samantha Bertolina e la trentina della Val di Pejo Lisa Moreschini. La portacolori del Monte Giner è stata in testa per più di metà gara, perdendo però troppo tempo ai cambi assetto e chiudendo sul traguardo con 14 secondi di ritardo dall’amica rivale, che conquista la Coppa del Mondo generale e di specialità. Non ha partecipato all’ultima gara individual la squadra Svizzera, squalificata alla vigilia dell’ultimo atto dall’Ismf per mancata osservanza del protocollo anti Covid-19.

Grande Italia anche nell’edizione 2021 della Coppa del Mondo di sci alpinismo, con un bottino di 4 vittorie di categorie overall, 4 coppette di specialità individual, 2 vertical race e 1 sprint. Merito di Robert Antonioli che si aggiudica la generale con 764 punti, contro i 733 di Thibault Anselmet e i 623 di Davide Magnini. Nella generale femminile trionfa Axelle Gachet Mollaret con 836 punti, davanti alla svedese Tove Alexandersson, penalizzata per non essersi presentata alla premiazione della gara sprint e perdendo di fatto la Coppa generale. Nella under 23 maschile vittoria azzurra di Andrea Prandi (916 punti), davanti ai due svizzeri Arno Lietha e Florian Ulrich. Nella under 23 femminile trionfa Giulia Murada con 1090 punti, davanti alla trentina Giorgia Felicetti con 929 punti e alla francese Marie Pollet Villard con 929. Scendendo nella under 20 maschile successo per l’austriaco Paul Verbnjak con 944 punti, sugli svizzeri Thomas Bussard con 704 e Leo Besson con 665. Quindi nella under 20 femminile Samantha Bertolina è prima con 1013 punti, davanti a Lisa Moreschini con 923 e a Caroline Ulrich Svizzera con 815.

Sono 4 le coppette che si è aggiudicata l’Italia per quanto riguarda la specialità individual. Nella senior ha trionfato Matteo Eydallin con 373 punti, davanti a Davide Magnini con 343 e a Robert Antonioli con 314. Fra le donne prima la francese Axelle Gachet Mollaret con 390 punti, davanti a Tove Alexandersson con 361 e ad Alba De Silvestro con 325. Scendendo nella under 23 maschile ha vinto Andrea Prandi con 400 punti, contro i 270 di Sebastien Guichardaz e i 206 del francese Baptiste Ellmenreich. Nella under 23 donne Giulia Murada prima con 400 punti, Giorgia Felicetti seconda a 351 punti e terza Marie Pollet Villard con 333.

Nella under 20 maschile primo l’austriaco Paul Verbnjak con 400 punti, seguito dallo spagnolo Albert Perez Angles con 288 e dallo svizzero Robin Bussard con 253 punti. Infine nella under 20 femminile domina Samantha Bertolina con 390 punti, seguita da Lisa Moreschini con 370 e la francese Margot Ravinel con 316.

Il lato B di La Grave

«La mia fantasia del parco giochi dietro casa si è materializzata quando mi sono sposato e abbiamo costruito il nostro nido a Ventelon. Appena dietro le mura c’è una montagna con pendii erbosi frequentata solo dal bestiame, dai cervi, dalle volpi... e dagli altri backyardigan*. Il nostro lato soleggiato della valle è perfetto per far crescere l’aglio in primavera, fornisce l'energia solare ideale e in inverno permette comunque di mettere gli sci e toglierli in giardino appena qualche centimetro di neve ricopre l’erba. Qui gli elementi hanno rimodellato il mio ego. Fuori dal bosco i venti costanti creano onde di neve simili ai pipe dei park. Questo spirito ha alimentato la sciata interiore e influenzato lo stile e le aspirazioni. Ho iniziato a non avere più bisogno di sciare tutti i giorni perché stavo eliminando ciò che volevo dimenticare andando a sciare. L'immobilità fertilizzava la sensibilità verso la natura e la qualità delle sessioni di sci».

A scrivere è Ptor Spricenieks, canadese di origine lituana che ha messo su casa a Ventelon, nei pressi di La Grave. Su Skialper 133 di dicembre-gennaio Ptor parla del lato B di La Grave, lontano dalla telecabina e poco frequentato. Quel lato B dove è andato spesso a sciare con Mathieu Bonnetbleu, ski bum e pastore con 300 pecore Merinos, «portandoci dietro patate locali, formaggio, pane e bottiglie di vino al posto dei noodle o del ramen confezionati». E dove ha anche organizzato un mistery trip nel quale i partecipanti sapevano solo che avrebbero sciato con due Guide, ma non il luogo. Nel lato B Ptor ha sciato anche con Joe Vallone e giocato con Glen Plake.

«Glen è l'incarnazione di un bambino adulto sugli sci e insieme a Joe Vallone quel giorno scivolava con naturalezza e il sorriso sulle labbra. L’esposizione con ingaggio su un terreno intricato e impegnativo è tanto più gratificante e rende lo sci migliore quando c'è la giusta attitudine e un rischio accettabile per il gruppo. È stato rassicurante sciare con un mentore che è l'antitesi del moderno freerider, con il bambino cresciuto che mostra la strada ai più piccoli con quella semplicità e capacità di divertirsi a ogni livello dello sci, lasciando da parte la competitività e l'ego».

*Serie televisiva che in Italia è stata nominata Gli Zonzoli, ma la traduzione letterale di backyard è giardino dietro casa o, volendo, cortile.

Lettera dalla Nuova Zelanda

«Con 12 ski field, la regione di Canterbury ha più posti per sciare di tutte le altre. Molti di questi ski field sono in realtà dei club field gestiti in maniera comunitaria e no profit, il che significa che sono delle specie di comunità sciistiche socialiste. Nei club field non troverete molte piste battute, né seggiovie, qui gli impianti di risalita sono manovie in stile anni '40, un modo semplice, terrificante ed efficace per salire in montagna. L’assenza di discoteche nel raggio di 100 chilometri fa sì che la scelta migliore per l'après-ski sia quella di pernottare in uno dei lodge dei club field e bere quello che vi siete portati, oppure andare in un pub di campagna ad ascoltare le storie di caccia di contadini dall'aspetto rude o a guardare una partita di rugby (in Nuova Zelanda una vera e propria religione) in TV».

A scrivere la lettera dalla Nuova Zelanda su Skialper 132 di ottobre-novembre è Joe Harrison, che racconta questa simpatica formula di ski resort e tutte le sue implicazioni, ma anche delle possibilità di scialpinismo in rifugi sperduti nella natura selvaggia e anche dell’imprevedibilità del meteo a quelle latitudini: «Gli inverni kiwi possono essere più imprevedibili dei tweet di Donald Trump. Alcune bufere fanno diventare bianca l'intera Isola del Sud, ma altri inverni vi vedranno sciare un sacco sul tussock (erba di montagna). La cosa buona è che se la brutta neve vi butta giù, potrete sempre abbandonare gli sci e dirigervi verso uno dei tanti surf break lungo la East Coast: l'acqua sarà gelida ma non c’è niente che una calda muta, una hot steak pie (piatto nazionale) e un flat white coffe (il cappuccino local) non possano risolvere».

Steve House. L’alpinismo come arte. E allenamento

4.100 metri di parete. Cinque viti da ghiaccio, nove chiodi, sei nut, tre friend, 50 metri di corda dinamica. Sei giorni di salita, due di discesa. I numeri sono freddi e sterili, ma se si è in grado di leggerli raccontano tantissimo anche da soli. Quando nel 2005 Steve House e Vince Anderson hanno scalato la parete Rupal sul Nanga Parbat, l’impresa è risuonata come uno sparo nell’ambiente alpinistico a causa della purezza dello stile, oltre che per l’audacia. Aprire una via del genere in stile alpino, scalando veloci e leggeri, richiede tantissima dedizione. Richiede però anche una forma fisica di ottimo livello, per riuscire a scalare tutte quelle ore (scriverei giorni, ma si perderebbe il senso di continuità dello sforzo) rimanendo lucidi ed efficienti.

L’alpinismo, da fuori ma anche da dentro, è visto come un’avventura, come un’attività che mette in gioco la testa delle persone. Questo è vero, ed è quello che lo differenzia da uno sport agonistico di resistenza, per quanto duro e lungo sia quest’ultimo: durante una salita come quella di House e Anderson non ci si può ritirare all’improvviso (anche scendere vuol dire comunque fare alpinismo ed essere impegnati in modo non dissimile dalla salita) e lo sforzo, più che un esprimere al meglio le potenzialità dei muscoli, diventa un raschiare il fondo del barile del proprio corpo, cercando di sopravvivere. Questo ha messo troppo spesso in secondo piano le capacità atletiche di alcuni alpinisti. Se un profano, guardando un video di Steck che scala una grande parete Nord in circa due ore, pensa che folle!, un alpinista, osservando lo stesso filmato, dovrebbe chiedersi:

come si è allenato per essere così veloce?

Ciò succede di rado perché gli alpinisti, professionisti inclusi, raramente si allenano con criterio. Forse perché la scalata è una pratica che si sceglie per anarchia, per contrasto agli sport e alle attività regolamentate, ma spesso gli alpinisti non seguono un metodo specifico, strutturato per le loro esigenze. La maggior parte si limita a cercare di scalare il più possibile e magari correre o andare in bici, meglio se forte. Non è un modo produttivo per impiegare il tempo. Anzi, alla lunga può essere la causa del ristagno delle prestazioni che colpisce la gran parte degli appassionati.

Dopo il brutto incidente che ha avuto mentre scalava sul Monte Temple nel 2010, House ha dedicato molte delle sue energie a trasmettere le competenze accumulate durante la lunga carriera, con un occhio soprattutto verso le nuove generazioni di alpinisti, americani e non. Il suo libro Allenarsi per un nuovo alpinismo (appena pubblicato dalla nostra casa editrice) va in questa direzione, evidenziando gli errori e le soluzioni nell’allenamento che lo hanno portato a essere uno degli alpinisti di punta degli ultimi anni. Le tecniche e i principi di base non sono nuovi e sono ben spiegati da Johnston, allenatore della Nazionale di fondo statunitense. A Steve è toccato il compito di adattarli all’alpinismo e testarli. Cosa intendono per nuovo alpinismo e per chi è pensato questo manuale? L’alpinismo di cui parlano è quello fast & light, chiamato anche nudi di notte dai francofoni: scalare il più velocemente possibile, portandosi dietro una quantità minima di materiale. Le salite considerate come buoni traguardi per un alpinista medio, per loro sono solo elementi nei quali allenarsi. Per dare un’idea: il primissimo test proposto per valutare la propria forma fisica è una scalata slegati, con scarponi e zaino pari al 20 per cento del proprio peso corporeo, su una via di 300 metri di III. Non estremo, d’accordo, ma neppure qualcosa che consiglierei a un principiante. Questo libro è allora destinato solo ai futuri Steck? No, le norme contenute sono perfette per capire come funzionano il fisico e la mente d’ogni scalatore. Sta poi al singolo adattarle alle proprie esigenze (diamine, siete alpinisti: l’ultima cosa che dovete fare è seguire alla lettera delle norme, imparate e createvi il vostro mondo!). Se però volete puntare a vincere un Piolet d’Or e a essere la nuova speranza bianca dell’alpinismo, come ironica- mente era chiamato House da ragazzo, qui ci sono i consigli che vi spiegheranno come poterlo fare.

Parlando di libri, è interessante e impossibile non fare il confronto con uno dei mentori di House: Mark Twight. Come Twight, anche Steve è partito dalla narrativa, anche se direttamente da un libro autobiografico (mentre Twight aveva iniziato sulle riviste, con articoli poi raccolti nel celebre Kiss or Kill, confessioni di un Serial Climber) per approdare poi a un manuale tecnico. Le analogie sono evidenti, ma se nello stile narrativo House seguiva in modo più educato la linea del predeces- sore (risultando meno dirompente), con Allenarsi è uscito dalla scia e ha realizzato un lavoro che è innovativo.

Il manuale di Twight era un non-manuale, in cui sconsigliava ricette brevi e dava vari consigli e spunti - alcuni veramente estremi - più per tracciare una linea di pensiero, o per rompere un pensiero precedente, che per insegnare davvero a scalare le montagne. House, grazie anche alla collaborazione con un allenatore professionista, ci fa vedere qual è stata la sua routine per diventare un alpinista di punta e cosa si deve compiere per fare altrettanto, in modo semplice ma preciso. Non si troverà altro che allenamento, se non una piccola parte sull’alimentazione e sulla fisiologia in quota. Nessun nodo, nessun consiglio sull’attrezzatura e il vestiario. Solo come impiegare nel modo più intelligente il proprio tempo per preparare al meglio il fisico a essere devastato in alta quota.

Buona lettura e buone scalate.

Partiamo con una domanda di attualità: hai avuto difficolta ad allenarti in questo periodo? E le persone che alleni?

«Sono veramente fortunato: vivo in una piccola città di montagna, è stato facile continuare a correre e fare scialpinismo. Ho scelto di non fare nessuna scalata tecnica per evitare di prendere rischi durante il periodo del Covid-19. Per gli atleti che alleno è stato un po’ diverso. Una ragazza a Città del Messico vive in un appartamento di 60 metri quadrati e non poteva uscire. Fortunatamente si è potuta allenare sulle scale del suo palazzo di cinque piani. Un altro è pilota di aerei con base a Hong Kong e ha continuato a lavorare durante la pandemia. Quando atterrava in una nuova città doveva andare direttamente in hotel e non poteva lasciare la stanza dell’albergo per tutto il tempo, da 48 fino a 72 ore. Si è dovuto allenare quindi in camera, con tanti esercizi a terra o step su e giù dalle sedie».

Quando hai deciso di diventare un alpinista professionista? E quali sacrifici hai dovuto compiere?

«Io non ho deciso di essere un alpinista professionista. Infatti, in senso stretto, lo sono stato solo per i pochi anni in cui non ho realmente lavorato. L’idea di essere un arrampicatore di professione mi ha sempre fatto sentire a disagio. Penso che sia necessario creare qualcosa di utile nel mondo e non vedo come un alpinista possa creare niente oltre ai propri risultati. Per questo motivo ho sempre lavorato. Prima come Guida alpina, poi come autore e adesso come allenatore e imprenditore, aiutando gli atleti di sport di montagna ad allenarsi con le migliori conoscenze e pratiche».

Hai iniziato a scalare in Slovenia, con persone di una cultura differente dalla tua. Questo ha influenzato il tuo alpinismo?

«Mi ha aperto tante finestre. Una delle cose più interessanti è che mi ha mostrato una comunità di alpinisti. Negli Stati Uniti gli arrampicatori sono geograficamente isolati e le comunità sono veramente lontane le une dalle altre. Ci sono gruppi nei principali centri, Yosemite, Boulder, Teton, ma, soprat- tutto prima di internet, raramente si parlavano e interagivano. La cultura alpinistica in Slovenia invece è altamente integrata: gli alpinisti sono molto connessi e spesso parlano, socializzano e, ovviamente, scalano insieme; ed esternamente (la cosa più interessante per me) è integrata con la cultura generale slovena. Negli Stati Uniti l’arrampicata è un’attività molto marginale. Qualcosa da gente pazza. Qui se non puoi diventare ricco e famoso facendo qualcosa, la società di massa non vede come possa valere la pena farlo. Qui pericoloso è fare le scale senza usare il corrimano. In Slovenia l’alpinismo e lo sci sono visti come cose molto normali, se non nobili. E le montagne sono parte della cultura generale. Penso che a un italiano cresciuto sulle Alpi tutto questo sembri normale. L’ufficio delle Guide alpine è spesso di fronte alla chiesa nella piazza centrale: Guide e religione sono le due principali istituzioni del paese. In Slovenia ho visto cosa può essere una vera cultura della montagna. Ancora oggi i miei concittadini non hanno capito me o come mai passi così tanto tempo in montagna. Non hanno idea che per un gruppo di persone io sia famoso. Sono completamente anonimo».

Cosa intendi per stile alpino?

«In parole povere: fiducia in se stessi. Prendi l’attrezzatura minima necessaria, il tuo corpo e il tuo spirito. Questi sono gli unici strumenti necessari per fare le cose più incredibili».

Scalando su grandi pareti la velocità contribuisce ancora alla sicurezza

o il limite è stato raggiunto?

«La velocità contribuirà sempre alla sicurezza. Pensa per esempio al parlare in italiano. Se io provo a dire qualche parola, devo parlare veramente piano. Tu puoi parlare veloce. Ma se provi a parlare ancora più veloce, alla fine inciamperai, pronuncerai male alcune parole e non sarai più in grado di comunicare il tuo messaggio. Man mano che gli scalatori diventano più abili, diventano più fluenti a velocità più elevate. I limiti sono solo nelle nostre menti».

Perché gli alpinisti scrivono così tanti libri? È una tradizione del passato (i pionieri scrivevano delle loro imprese usando come modello le relazioni scientifiche) o è un modo per comunicare rimanendo isolati?

«Bella domanda! Ma non so la risposta».

Qual è l’obiettivo dei tuoi manuali?

«Semplicemente condividere quello che Kilian Jornet, Scott Johnston e io abbiamo imparato nel corso di decenni di allenamento e di prestazioni elevate. Vogliamo che il pubblico disponga di una fonte affidabile di informazioni sull’allenamento per gli sport di montagna».

C’è differenza tra l’allenamento di un alpinista e quello di un atleta olimpionico?

«Non c’è differenza, tutti i corpi lavorano alla stessa maniera. La differenza sta nel come le persone affrontano il loro percorso di allena- mento personale».

Le tue salite, o quelle di Steck, hanno dimostrato cosa può fare un alpinista grazie a un allenamento olimpionico. Hai notato molte differenze nel modo di allenarsi degli arrampicatori nel corso della tua carriera?

«Sì, ora tante persone si allenano in modo più intelligente. Quando ho iniziato nel 2000 ero il solo alpinista che si allenava come un atleta profes- sionista. E quando ho incontrato Ueli per la prima volta, nel 2005, aveva appena iniziato il suo percorso di allenamento ed eravamo gli unici».

Ci sono altri alpinisti che stanno seguendo il vostro metodo di allenamento?

«Scott Johnston è l’allenatore dell’alpinista tedesco David Goettler da circa quattro anni. Abbiamo anche lavorato con Alex Honnold, con la campionessa del mondo di freeski (2017) Lorraine Huber, i membri del team The North Face Global Anna Pfaff e Andres Marin e con un paio dei migliori ultra-runner americani: Luke Nelson

e Mike Foote».

Vi aspettavate tutto questo interesse verso il primo libro da parte di non alpinisti?

«No. Siamo rimasti completamente sconcertati da chi stava acquistando Training for the New Alpinism: quando Kilian Jornet lo ha pubblicato sul suo account Instagram e ha detto che si sarebbe divertito a leggerlo, abbiamo visto tutti i commenti di altri corridori e sciatori che lo avevano letto. Allora abbiamo capito!».

Il libro ha venduto molto, ma principalmente a non alpinisti. Saranno lo scialpinismo o le corse in montagna a formare il corpo dei futuri conquistatori dell’inutile?

«Non lo so. Le montagne sono un luogo in cui tutti sono liberi di esprimersi come vogliono, quindi spetta alle generazioni future trovare la propria ispirazione».

Con l’incremento dell’intensità degli allenamenti si arriverà a un punto in cui - come gli atleti professionisti - anche gli alpinisti avranno solo una breve carriera in cui potersi esprimere al 100 per cento? È compatibile questo con le condizioni variabili delle montagne?

«Poiché l’alpinismo non è competitivo, la durata della carriera di un alpinista è molto più lunga rispetto, per esempio, al ciclismo. Penso che 20 anni ad alto livello siano possibili per un arrampica- tore, anche se solo 5-10 di questi saranno al culmine assoluto. Alla fine parliamo di fisiologia e noi non possiamo battere il tempo».

Scrivi che l’alpinismo è 80 per cento testa e 20 per cento fisico. Bisogna allenare anche la mente, dunque? O è impossibile?

«Allenare il corpo è anche allenare la testa. Le persone spesso non colgono questa connessione nel libro, quindi è un mio errore come autore che non l’ho chiarito meglio. Allenarsi richiede un’enorme quantità di disciplina ed è molto difficile da fare mentalmente. Le due cose procedono sempre insieme».

Hai scritto che ti sei allenato per 15 anni per scalare la parete Rupal. Quanti di questi seguendo il metodo illustrato nel libro?

«Ho iniziato con il mio primo allenatore nell’autunno del 2000 e ho cominciato ad allenarmi con Scott Johnston nella primavera del 2001. Mi sono allenato con lui fino al mio incidente nel 2010».

Hai scelto di scalare con una persona che non si stava allenando come te, giusto?

«Vince e io siamo cari amici dal 1994. Si era allenato. Non come me, ma lo conoscevo bene e sapevo che era all’altezza della scalata e un perfetto partner».

Senza un allenamento specifico eri abbastanza in forma per aprire nuove vie di misto estreme e per scalare non stop per 60 ore sul Denali. Questo metodo serve solo per migliorare super-alpinisti o per scalare a 8.000 metri o può essere utile per tutti?

«Ne parliamo molto nei nostri libri: certo, le persone possono raggiungere una forma fisica abbastanza elevata semplicemente arrampicando molto e facendo esercizi casuali (l’esercizio non progressivo non è uguale all’allenamento). Questo era in effetti tutto ciò che chiunque ha fatto prima del 2000 o giù di lì. Inoltre arrampicare è uno sport di alta abilità, quindi bisogna scalare molto per sviluppare le abilità necessarie, per non parlare della capacità di valutazione e dell’esperienza».

In alcune tue salite hai cercato quasi una relazione mistica con i compagni di cordata, in altre hai detto di essere stato ispirato più dal tuo ego. Queste cose coesistono o a volte è necessario scalare con qualcuno per le sue abilità e non per la sua personalità?

«Ogni salita è diversa e cambiamo mentre procediamo attraverso la vita e l’arrampicata».

A volte definisci l’alpinismo come un’arte. Però l’alpinismo non mira a comunicare qualcosa agli altri: si scalano le montagne solo per se stessi. Non è un controsenso?

«Io credo che comunichi qualcosa agli altri. Molto, nel caso di alcune salite. Pensa a tutti i grandi libri di alpinismo. Ma ciò che è più importante, secondo me, è quello che viene comunicato a te stesso. Gli alpinisti hanno questo meccanismo di riscontro incredibil- mente unico e ricco verso se stessi. Quando arrampico, imparo qualcosa su di me, sul mio immediato stato emotivo, fisico e metafisico. Può essere transitorio, non permanente, ma molta grande arte lo è: danza, musica dal vivo...».

Il lavoro di allenatore con il progetto Uphill Athlete e il dover essere comunicativo (fare video, curare i social, rispondere a lunghe interviste) hanno cambiato la tua routine?

«È la mia professione, sono impegnato a tempo pieno per quattro giorni a settimana e per parte degli altri tre».

Quando ho intervistato Steck (Skialper n.101) parlava di come gli alpinisti fossero ancora molto lontani dal limite. Per esempio, ipotizzava l’arrivo di un alpinista in grado di unire le capacità atletiche di Kilian con le sue capacità tecniche. Tu cosa ne pensi?

«Concordo in pieno con questa affermazione».

Per finire: hai ancora la scritta Bonatti is God (Bonatti è Dio, ndr) sull’auto?

«No».

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 130

Lettere dai 4.000

Capitolo 1 / Silvestro, la Guida

Mentre scrivo queste riflessioni sono a Courmayeur, è il 26 di giugno e sono trascorsi 45 giorni da quando sono partito con il mio compagno Gabriele Carrara e abbiamo salito la Barre des Écrins. Lo scopo del nostro viaggio era traversare tutti gli 82 quattromila delle Alpi e per farlo avevo calcolato di impiegarci circa 40 giorni. Volevo sapere se in 33 giorni effettivi, con condizioni e meteo favorevole, fosse possibile salire tutte le vette più alte delle Alpi. Per prepararmi ad affrontare questo viaggio ho programmato e portato a termine delle gite che concatenassero, possibilmente con il minimo sforzo, più cime in uniche giornate di scalata. L’incognita era capire se queste tappe fossero state studiate bene e se il mio fisico avrebbe retto. La programmazione del viaggio è stata di per sé un motivo di divertimento e apprendimento. È proprio vero che i viaggi si vivono tre volte: in sogno, nel momento in cui sei lì e nel ricordo. Ad oggi posso dire di essere molto contento perché dopo la prima settimana, quando mi sentivo stanco, ora che sto rientrando da Courmayeur dopo tre giorni passati su e giù per il monte Bianco mi sento riposato. Il mio fisico ha risposto perfettamente agli sforzi a cui l’ho sottoposto e mi stanco molto meno in montagna. Le condizioni meteo di questa primavera sono state pessime, tanto da costringerci a fermarci per ben 18 giorni. Però, essendo riusciti a fare quello che abbiamo fatto con questo meteo, credo di potere affermare che non mi sbagliavo: in 40 giorni alpinisti con il nostro allenamento avrebbero davvero potuto completare senza eccessive difficoltà la salita degli 82 quattromila delle Alpi. Grazie alla nostra sfida ci siamo confrontati con gli altri alpinisti che in passato si sono imbarcati in questo progetto. A differenza di loro abbiamo scelto una stagione ibrida, né estate, né inverno.

In primavera ci siamo mossi tantissimo con gli sci, affrontando il pericolo della neve non ancora assestata e scoprendo che in questa stagione la maggior parte dei rifugi e degli impianti di risalita sono chiusi. L’altra scelta alla base del nostro progetto è stata quella di spostarci in furgone, in compagnia di Werby. Siamo partiti in quattro: io, Gabriele, Tiziano e suo padre. Non abbiamo avuto nessun appoggio logistico, altro aspetto che ci ha distinto rispetto a chi ci ha preceduto. Con il nostro allenamento un avvicinamento di 1.500 metri di dislivello con successivo riposo può essere una passeggiata defaticante, ma quando le funivie erano aperte le abbiamo prese, per ottimizzare i tempi e per rendere i percorsi meno noiosi. In totale le abbiamo utilizzate in cinque occasioni e in due i trenini, quello dello Jungfraujoch nell’Oberland e uno a Chamonix, rientrando dal rifugio Couvercle. In 27 giorni abbiamo fatto 200 ore di attività in montagna. Quando ci si espone così tanto, dei piccoli rischi ci sono sempre e siamo stati fortunati perché non è successo niente e non abbiamo neppure avuto acciacchi fisici rilevanti. Come per il concatenamento delle Ande nel 2018, per ogni cima scalata ho scattato una foto georeferenziata. Sicuramente in una settimana di bel tempo salirò anche le 15 cime che ci rimangono, ma non ora, non ho la giusta motivazione per continuare. Per completarle mi piacerebbe puntare più sulla qualità, per esempio salendo in giornata l’integrale di Peuterey, come ha fatto il mio socio Gabriele, accoppiando la salita di Blanche e Grand Pilier d’Angle. Infine mi piacerebbe portare con me sull’ultima cima, che potrebbe essere lo Zinalrothorn, la mia ragazza per regalare a lei il suo primo quattromila e a me una doppia soddisfazione. Arrivederci, a presto!

Silvestro Franchini

Capitolo 2 / Gabriele, il Berghem

Sono un ragazzo normalissimo, si fa per dire. Ho un fratello gemello e altri due più piccoli. Finito il periodo travagliato delle superiori, ho iniziato a lavorare stagionalmente nei rifugi, passando dal Tosa Pedrotti nelle Dolomiti di Brenta, al Torino e al Monzino sul Monte Bianco. Non basterebbero le parole per spiegare la mia passione per la montagna e ora ho finito il corso Aspiranti Guide alpine del Collegio Lombardia. Credo molto nella forza della natura e della montagna come motivo di salvezza e viaggio dentro di sé. Ritengo l’alpinismo una forma di sano egoismo necessario a conoscere se stessi. I silenzi che questi ambienti ci regalano e gli attimi di solitudine ci permettono di arrivare a un equilibrio interiore. Il nostro è stato un viaggio nato per caso da un messaggio che Silvestro mi aveva mandato più di un mese prima della nostra partenza e che io non avevo visualizzato.

Ci siamo incontrati e lui si era già organizzato, a me non è rimasto che aggregarmi; volevo conoscere parte dell’arco alpino e avevo bisogno di ritrovare un po’ di pace dopo un periodo non facile, pace che i ritmi della società sicuramente non mi avevano aiutato a trovare. Questo viaggio mi ha regalato una bella amicizia e la realizzazione di un grande sogno: attraversare in stile alpino la cresta integrale della Peuterey in giornata, partendo e tornando dal campeggio La Sorgente in Val Veny. Avendo lavorato al Rifugio Torino e al Monzino la vedevo tutte le mattine e la traversata è sempre stata un sogno nel cassetto da realizzare. Su questa affascinante e affilata linea si sono spese e si spendono un sacco di parole, spesso inutili. Sarebbe sufficiente stare in silenzio, chiudere gli occhi per iniziare a sognare il tragitto, facendo il primo passo verso di lei. Per me è stato così.

L’ho osservata e le sono girato attorno parecchi anni, sono serviti altrettanti giorni di ravanate e delusioni lontano da lei per potermi sentire pronto ad affrontarla nel mio stile: in autonomia, in velocità e in compagnia dell’amico Marco Farina. In questa salita non sono stato accompagnato dal mio compagno Silvestro perché per motivi di lavoro era impegnato. Non è una salita qualunque e per affrontarla come volevo era neces- sario un buon feeling, che ho trovato fin da subito con il mio socio. Mi piace pensare che non sia solo una cresta, ma la cresta. Mi piace credere che rappresenti il legame tra la terra e il cielo, tra la realtà e il sogno e quel giorno ero lì a camminare nel mio sogno più grande, accarezzando il cielo, in compagnia di un amico. È stato magico condividere con Marco questo momento. È stato bello fare il giro dei quattromila con Silvestro.

Sembrerà strano ma ho imparato di più dalle 13 cime che abbiamo saltato piuttosto che dalle 69 che abbiamo raggiunto e che si sono concesse. Porterò sempre con me l’insegnamento di saper rinunciare umilmente di fronte alla forza della natura, consapevoli che è la montagna che si concede. A noi non resta che attendere e nel dubbio allenarci. I dettagli del viaggio li ho lasciati raccontare a Silvestro, Guida alpina di Madonna di Campiglio, che in montagna ci è nato e ci vive e sicuramente ha molta più esperienza di me. Io adesso porterò Werby al mare a cercare una bella furgonetta: se la merita. Grazie Alpi, grazie soci! Adesso è ora di aprire gli occhi e pensare a qualcos’altro. Ah! Grazie Werby, sei una roccia. Grazie a tutte le persone che in questi anni ho incontrato e che con la loro umiltà, determinazione e lealtà mi hanno indicato la strada. Sono stati due mesi alla Grande Grimpe.

Gabriele Carrara

Capitolo 3 / Diario: 45 giorni in cresta

di Gabriele Carrara

13 maggio / La prima tappa ci fa capire subito che non sarà per nulla facile: la visibilità scarsa e il vento che soffia forte, abbinati alla neve caduta al suolo nei giorni precedenti, diventano una combo molto pericolosa. Per fortuna, grazie anche all’aiuto del GPS, arriviamo in cima, direttamente con gli sci, prima al Dôme de Neige des Écrins (4.015 m), dove il papà di Tiziano ci aspetta, poi alla Barre des Écrins (4.101 m). Le condizioni sono tutto tranne che facili a causa del verglas. Ambiente selvaggio, montagna vera.

14 maggio / Siamo in direzione del Grand Combin, il vento non molla nemmeno oggi, anzi, sembra voler spingere ancor di più; nella parte alta raffiche a 70 km/h ci fanno perdere un po’ l’orientamento, ma saliamo tre cime: il Combin de Valsorey (4.184 m) dalla Parete Nord-Ovest per poi proseguire verso il Grand Combin de Grafeneire (4.314 m). Purtroppo saliamo anche la cimetta in parte, convinti che sia il Combin de la Tsessette (4.141 m), invece due giorni più tardi ci accorgeremo che è l’Aiguille de Croissaint, sempre un quattromila che però non fa parte degli 82.

Giornata resa molto fredda dal vento e direi anche abbastanza lunga, visto lo sviluppo e il dislivello. Ci toccherà tornare in futuro per una buona gita scialpinistica, del resto sarà una motivazione in più, anche se questo posto di motivazioni per tornarci ne ha ben più di una: magnifico.

15 maggio / Prima giornata quasi rilassante alla Dent D’Hérens (4.171 m). Se si esclude la passeggiata lungo il lago, abbastanza frustrante da fare con gli sci in spalla, si rivelerà una delle mete top, sciisticamente parlando.

16 maggio / Siamo a Pont in Valsavarenche, verso il Gran Paradiso (4.061 m). Niente piani da spingere, poco portage degli sci, in pratica un vertical. Giornata quasi relax se non fosse per la malsana idea di ripartire subito verso Campo Moro, ai piedi del Bernina.

17 maggio / Meteo orribile, nebbia da nausea, neve tutto tranne che bella: Piz Bernina (4.049 m), il GPS funziona davvero, ma a me si rompe lo scarpone. È l’ultima cima fatta insieme a Tiziano e suo papà, per me e Silvestro sarà ancora lunga.

22 maggio / Saliti il giorno prima al bivacco, dopo la pausa per

il maltempo e condizioni pericolose, ripartiamo dal Weissmies (4.023 m). Sempre tanta neve, anzi, più di prima, e far traccia con queste condizioni inizia a pesare anche di testa: per fortuna abbiamo gli sci ai piedi. Poi il Lagginhorn (4.010 m), salito dalla cresta, questa volta a piedi, e affondare fino al ginocchio non è un caso. Nel pomeriggio prendiamo la funivia a Saas-Fee e saliamo a dormire alla Britannia Hütte.

23 maggio / Giornata da incorniciare. Le prime tracce che incontriamo sul nostro viaggio: che goduria non sfondare, ma non durerà molto... La discesa con i nostri sci stretti è da panico, neve cartone. Saliamo così lo Strahlhorn (4.190 m), poi il Rimpfischhorn (4.199 m) e per finire il dislivello positivo di giornata puntiamo diretti dalla west face dell’Allalinhorn (4.027 m). Sarebbe top anche da sciare in discesa, peccato che Werby sia dalla parte opposta e allora arriviamo con gli sci ai piedi, sul cosiddetto firn remol, fino a Saas-Fee: discesa altrettanto da sogno.

24 maggio / Altra gita da sogno per ogni scialpinista, se poi si riesce

a trovare anche la powder, beh allora il Bishorn (4.153 m) è una delle gite scialpinistiche più belle dell’arco alpino. Poca fatica, massima resa.

27 maggio / Siamo già al rifugio Couvercle, dove siamo saliti il giorno prima. Ci aspetta una giornatona, la prima un po’ più tecnica. Avvicinamento alle cime con gli sci, ma poi li lasciamo alla base e proseguiamo con picca e ramponi. Saliamo e scendiamo Les Droites (4.000 m), riscendiamo, traversiamo con gli sci e infine li lasciamo alla base del Couloir Whymper, da dove scenderemo a piedi. Saliamo in sequenza l’Aiguille du Jardin (4.035 m), Grande Rocheuse (4.102 m) e Aiguille Verte (4.122 m) per poi scendere a valle e prendere il trenino di Montenvers e raggiungere Chamonix. In cresta troviamo tanta neve, condizioni più che invernali e... appena il sole scalda meglio, togliersi dai pendii! Una volta a Chamonix basta la sfida a chi mangia il panino più grosso e una sola birra per collassare tra le lamiere di Werby e svegliarsi il giorno dopo sotto l’ennesima pioggia primaverile.

30 maggio / Il meteo oggi ci grazia. Le condizioni sarebbero

da powder day con un palettone sotto i piedi, altro che scarponi

e ramponi sulla Dent Blanche. Ieri il GPS è stato utile: tre ore per arrivare al bivacco della Dent Blanche nella nebbia, bufera con visibilità a 10 metri: uno schifo. Oggi 20 metri di kevlar, qualche moschettone e cordino, ramponi, due piccozze e via a fare la king of ravanage del nostro viaggio. Se la salita è impegnativa, la discesa sarà abbastanza da panico. Saliamo dalla cresta della via normale fino alla Dent Blanche (4.357 m): panorama tra i più belli di tutte le Alpi. Non scendiamo dalla cresta, da dove siamo saliti, perché le parti più ripide dove abbiamo dovuto scalicchiare risulterebbero troppo laboriose per calarci e non abbiamo molto materiale a disposizione. Scendiamo dalla parete Ovest. In certi punti c’è neve fino al bacino, per fortuna fa freddo, il pendio è stabile e, recuperati gli sci, ci godiamo le discese polverose con ampi curvoni verso Ferpècle e, con la solita oretta di portage degli sci sullo zaino, rientriamo da Werby.

31 maggio / Siamo a Zermatt da ieri pomeriggio e questa mattina prendiamo la funivia del piccolo Cervino. La tecnica è sempre la stessa: sci dove si può e ravanage dove gli attrezzi rimangono sulle spalle. Partiamo dal Breithorn Occidentale (4.165 m), per poi proseguire sempre sul filo di cresta dove, tolte le normali sulle cime classiche, di tracciato non c’è nulla e così testa bassa e tritare. Passiamo dal Breithorn Centrale (4.160 m), Breithorn Orientale (4.141 m), Gemello del Breithorn (4.106 m), Roccia Nera (4.075 m), Polluce (4.092 m), Castore (4.228 m), punta Felik (4.087 m), Lyskamm Occidentale (4.481 m), Lyskamm Est (4.527 m) per arrivare verso pomeriggio-sera alla Capanna Gnifetti.

1 giugno / Partiamo presto perché di neve ce n’è ancora parecchia

ed è meglio muoversi nelle ore meno calde. Si comincia dalla Punta Giordani (4.046 m), proseguendo per la Piramide Vincent (4.215 m), Corno Nero (4.322 m), Ludwigshöhe (4.342 m), Punta Parrot (4.436 m), Punta Gnifetti (4.554 m). Sembra davvero una collezione di figurine vista la facilità nel percorrerle, ma per fortuna dalla Punta Zumstein (4.563 m) alla Grenzgipfel (4.618 m) e Punta Dufour (4.634 m) cambia il terreno, che diventa più tecnico e, dovendo batter traccia, la motivazione risale. L’ultima cima di giornata è la Nordend (4.612 m) che dobbiamo salire dal pendio Nord-Ovest perché i crepacci sulla via normale sono troppo aperti e alcune Guide ci hanno detto che son tornate indietro. Ora non ci resta che goderci un’altra sciata, almeno fin dove si riesce.

3 giugno / Inizia davvero a fare caldo, ieri siamo saliti in bivacco, oggi alle tre di mattina siamo già in marcia verso il Weisshorn (4.506 m), uno dei quattromila più classici ed estetici delle Alpi. Di notte non c’è più rigelo, lo zero termico è sopra i 4.000 metri

e dobbiamo muoverci senza sci, si fa una gran fatica. Serve solo pazienza, di certo non si può pensare di essere veloci, ma allo stesso tempo anticipare le ore di sole, muovendosi di notte, è l’unica opzione. Basta dire che alle otto di mattina, tornando verso valle,

la neve è già marcia e a quote intorno ai 4.000 si sprofonda fino

al bacino. Il pomeriggio siamo dall’altra parte del versante e con

la funivia arriviamo alla stazione intermedia del Piccolo Cervino

per dormire e dirigerci il giorno dopo verso la Gran Becca.

4 giugno / La notte ha piovigginato e il cielo nuvoloso non ha indurito la neve, un calvario fino al rifugio Hörnli. Si sprofonda su una crosta che, a forza di battermi negli stinchi, fa male. Il rifugio è ancora chiuso, allora entriamo nel locale invernale dove io cerco di riprendermi un attimo, oggi sto davvero male. Per fortuna la cresta dell’Hörnli è ben pulita e in poco raggiungiamo la cima del Cervino (4.478 m). Il nostro progetto inizia a prendere forma, da qui riusciamo a identificare gran parte delle cime salite, dal Monte Rosa, alle vette sopra Zermatt, il Combin, la Dent d’Heréns, il Weisshorn, lo Zinalrothorn e l’Obergabelhorn, dove tenteremo di salire domani mattina.

5 giugno / Rinunciamo all’ Obergabelhorn per condizioni davvero troppo pericolose:

sempre più caldo e ancora troppa neve. Più lontano si vede il Monte Bianco, là ci sono le gite che mi hanno dato la motivazione in tutto il nostro viaggio e presto sarà il loro momento.

17 giugno / Riprendiamo il viaggio lasciando Werby a Fiesch e prendendo il trenino rosso, che in cinque ore tra attesa e viaggio

ci porta allo Jungfraujoch. Centosettanta euro a testa di biglietto:

a questo giro le cime da salire hanno un sapore più costoso. Si passa da Grindelwald. Saranno le nostre ultime cime con gli sci d’alpi- nismo, una volta scesi dal trenino si sale prima la Jungfrau (4.158 m) e poi il Mönch (4.105 m). Se gli altri giorni, tolte le due giornate al Monte Rosa e quella a Zermatt, dovevamo tracciare e non abbiamo incontrato nessuno, qui di gente ce n’è anche troppa.

18 giugno / A mezzanotte suona la sveglia, la luna è quasi piena, tutto stellato, il top. Dal rifugio Mönch mettiamo gli sci verso valle

e su questi immensi ghiacciai per ben 10 minuti non facciamo nemmeno mezza curva; ci lasciamo trasportare dai nostri sci su lievi pendenze, solo il rumore delle solette che sfregano sulla neve dura e i giochi di ombre che la luna crea, non un filo di vento. Arrivati all’attacco della prima salita, iniziamo a togliere metri positivi a una giornata abbastanza lunga: prima il Gross Grünhorn (4.044 m), Hinter Fiescherhorn (4.025 m), Gross Fieschhorn (4.049 m) e infine l’ultima lunga salita al Finsteraarhorn (4.274 m), altra cima bellis- sima. Non ci resta che andare verso il Concordia, altri 200 metri di salita fino al colle e poi più di 100 metri di dislivello su scale di ferro per raggiungere il rifugio, il calvario finale.

19 giugno / La nostra ultima cima con gli sci cerchiamo di godercela al meglio, è l’Aletschhorn (4.195 m). Gita bellissima e rientro fino

a Fiesch veramente lungo. Sopra il paese prendiamo la funivia che

ci riporta in valle. Se sulle Alpi esiste un paradiso dello scialpinismo, è proprio qui, nell’Oberland Bernese!

23 giugno / Messi gli sci in cantina, siamo finalmente al Monte Bianco. Dal rifugio Monzino, per me il più bello che abbia mai visto, saliamo verso Eccles con l’idea di scalare il Pilier d’Angle e l’Aguille Blanche. Le condizioni sono le solite, si sprofonda, fa caldo anche se, come dice qualcuno in montagna, di caldo non è mai morto nessuno. Il nostro caldo è riferito solo alle condizioni ottimali per muoversi in alta montagna, quindi bisogna variare il programma. Passare sotto il pilone è da follli. Anticipiamo parte della gita del giorno seguente e saliamo al Col Émile Rey per poi salire il Monte Brouillard (4.068 m) e Punta Baretti (4.006 m).

Torniamo infine al bivacco Eccles dove passeremo il resto della giornata a dormire, mangiare e bere, cercando di immagazzinare più energie possibili in previsione dei tre giorni successivi.

24 giugno / Direzione Monte Bianco, la cima più alta del nostro viaggio, e per arrivarci facciamo la cresta del Brouillard passando dal Picco Luigi Amedeo (4.470 m), poi Mont Blanc de Courmayeur (4.765 m) e vetta (4.807 m). Sembra di essere sulle strade dello Stelvio nella stagione di punta, dove di ciclisti ne salgono veramente tanti; uguale, una processione che una volta giunti al Dôme du Goûter (4.306 m) abbandoniamo per dirigerci verso l’Aiguille de Bionnassay (4.052 m). Da qui scendiamo dal rifugio Gonella, verso il Miage.

25 giugno / Siamo sulla cresta più arrampicatoria dei quattromila delle Alpi, l’Arête du Diable: giornata super, granito eccellente, voglia di scalare a bomba e senza accorgercene saliamo in successione Corne du Diable (4.064 m), Pointe Chaubert (4.074 m), Pointe Médiane (4.097 m), Pointe Carmen (4.109 m), L’isolée (4.114 m) e Mont Blanc du Tacul (4.248 m). Qui lasciamo gli zaini e, un po’ veloci, sicuramente più leggeri, procediamo verso il Mont Maudit (4.468 m). Rientriamo poi al rifugio Torino, dove eravamo già saliti il pomeriggio prima con la funivia Skyway.

26 giugno / Ultimo giornatone in compagnia di Silvestro, prima della pausa per impegni lavorativi. A mezzanotte suona la sveglia e, dopo una colazione doc al rifugio Torino, ci dirigiamo verso la prima cima di giornata: Dente del Gigante (4.014 m), proseguendo poi per l’Aiguille de Rochefort (4.001 m) e Dôme de Rochefort (4.015 m). Alle prime luci dell’alba siamo in zona bivacco Canzio, dove saliamo punta Young, poi verso la Punta Margherita (4.065 m), Punta Elena (4.045 m), Punta Croz (4.110 m), Punta Whymper (4.184 m) e per finire la Punta Walker (4.208 m). La discesa è un calvario, eppure non sono ancora le dieci di mattina: neve granita, si sfonda fino al bacino. È impensabile riuscire a sfruttare le giornate a pieno e una volta arrivati in Val Ferret ci fermiamo

e decidiamo che le prossime cime per ora rimangono lì. Consapevoli

di averci provato e di aver imparato tanto, portandoci a casa una bella amicizia ed emozioni che rimarranno per sempre.

Postfazione / Due ragazzi e un furgone

Siete passati dal vento gelido della Barre des Écrins al caldo torrido del Monte Rosa; dalla polvere della Dent Blanche alle creste in condizioni perfette dell’Arête du Diable; dalla selvaggia cresta delle Brouillard al sovraffollamento della cima del Monte Bianco; dalla neve alla roccia, dalle creste ai sentieri, in una primavera strana con le condizioni che vi dicevano di non partire, ma il vostro spirito vi ha spinto a provarci. Vi siete avventurati in luoghi in cui non eravate mai stati, là dove si sono scritte le pagine storiche dell’alpinismo di ricerca. Alla fine ne è nata una bella amicizia oltre che la conoscenza di tutto questo territorio (l’arco alpino e i suoi quattromila) che tanto ci ha dato e tanto continua a toglierci. Avete percorso il tragitto a bordo di Werby, il nostro compagno di avventure: un furgone Volkswagen targato alfa whisky ormai più che maggiorenne, che vanta oltre 300.000 chilometri in giro per l’Italia, dalle Alpi alle coste della Sardegna, sempre con lo stesso spirito randagio. Sono stati 46 giorni di azione e allo stesso tempo di attesa, immersi nella natura più selvaggia delle Alpi, lontani dal turismo dell’alta stagione, lontani dalle comodità che la società ci propone.

Le tappe si sono rivelate più difficili del previsto; il vostro obiettivo non è mai stato un record, ma prendervi il giusto tempo per legare come persone e vivere i momenti con le loro emozioni. Il dover spesso battere traccia, l’aver incontrato poche persone,

il periodo primaverile vi hanno fatto un grosso regalo, quello di potervi sentire parte di questo ambiente misterioso, dove il vento che accarezza le creste sembra narrare le storie di chi prima di voi ha percorso lo stesso tragitto alla ricerca di se stesso. È stato un viaggio all’insegna dell’avventura e della ricerca, legati alla natura

e ai suoi ritmi, alle sue scelte e opportunità. Vi siete fatti ispirare da chi in passato ha avuto il coraggio di avventurarsi in questi luoghi, da chi ha saputo coltivare e condividere le idee e le emozioni di un viaggio così. Avete passato otto notti in rifugio, sette in bivacco e le restanti con il vostro terzo compagno di viaggio, Werby. Si potrebbe anche definirla un’avventura dall’alba al tramonto, sicuramente non facile da gestire.

Ricordo una notte. Eravate ormai alla fine del viaggio, la montagna aveva deciso così. Erano le 4,15 del mattino e vi vedevo dalla finestra della mia camera del Rifugio Torino. Alle prime luci dell’alba si scorgeva la sagoma del Dente del Gigante e le lucine, in prossimità del DÔme du Rochefort, muoversi a fil di cielo in direzione delle Grandes Jorasses. Un altro giorno, esattamente il quarto dalla vostra partenza, tu Gabriele eri felice di essere partito e anche Werby sembrava esserlo. Arrivati in Valgrisenche il clacson ha iniziato a suonare all’impaz- zata. Ricordo ancora la tua voce quando mi hai chiamato per dirmi che avevi tagliato i fili perché non smetteva di suonare. Non ne voleva sapere di tacere. Era un po’ come tu in quel momento: felice di essere in viaggio, alla ricerca di nuove emozioni, alla ricerca della tranquillità. È stato magico condividere tutto questo con voi, passando le notti insonni leggendo i pochi messaggi che mi mandavate. È stato emozionante farmi vivere la vostra avventura. Non sarei mai stato

in grado, ma amo questi luoghi e li osservo tutti i giorni con tanta passione e stupore.

Sono sicuro che i tempi non ve li ricorderete e tanto meno il numero di birrette bevute – troppe per contarle – ma sono certo che rammenterete per sempre chi si mangiava il panino più grande una volta rientrati dalla gita. Come quel giorno che siete arrivati al rifugio Couvercle dopo aver attraversato le Droites, l’Aiguille du Jardin, Grande Rocheuse e Aiguille Verte in giornata, passando dagli sci per tracciare la via nelle neve fresca, agli scarponi per percorrere le creste. Il rifugista vi ha riempito di orgoglio con quella frase c’est pas possible, incredulo della vostra prestazione. È forse da qui, fratello, che è iniziato il tuo vero viaggio alla conquista di quella pace e serenità che sembrava tanto difficile da raggiungere ma che con la tua determinazione sei riuscito a guadagnare. Era il tuo momento e hai saputo sfruttarlo; l’impossibile stava diventando possibile.

Nessuno vi ha obbligato a partire, nessuno vi ha detto di fare questo giro. Avete dimostrato che quello che conta sono i sacrifici fatti negli anni e di averli fatti divertendovi, senza mai perdere la passione per questi luoghi. Forse è questa la cosa che più di tutto vi ha unito. La vostra passione si legge negli occhi e nelle parole, in un periodo in cui i tempi e le prestazioni da record sembrano essere l’unica cosa importante. Siete stati due montanari romantici. Perché se i record sono fatti per essere battuti, le emozioni sono per sempre. Ho amato il vostro stile leggero e veloce. Ho ammirato il vostro incedere oltre la soglia di questi ambienti misteriosi e fragili, cercando di lasciarli incontaminati e senza traccia. Ormai si trovano bivacchi in condizioni vergognose, gente irrispettosa dell’ambiente che li ospita, così maestoso ma allo stesso tempo fragile. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare qualcosa ed essere di grande aiuto nella salvaguardia di questi fantastici luoghi. Grazie Silvi per aver condiviso con il mio gemello questo viaggio. Grazie gemello per aver condiviso con me queste emozioni che rimarranno per sempre. Queste non ce le batte nessuno.

Francesco Carrara

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 126

Il privilegio della libertà

Viviamo una vita programmata fin nei minimi dettagli, invece il bello è partire alla scoperta, solo con la propria voglia di fare sport nella natura, che sia camminare o correre. È lo spirito che permea un po’ tutto Skialper 131 di agosto-settembre. Lo abbiamo anche scritto in copertina: non abbiamo seguito il sentiero, ma la nostra voglia di scoprire. Ed è quello che scrive Emelie Forsberg in un capitolo tratto dal libro Correre, vivere, pubblicato dalla nostra casa editrice. Ecco perché quel capitolo lo abbiamo riproposto all’interno di Skialper 131. «Lasciare i sentieri è eccitante. E lo è ancora di più cambiare itinerario seguendo il proprioistinto. La sensazione che hai quando raggiungi la cima è unica» scrive Emelie.

È proprio questo il privilegio della libertà. Un privilegio che inconsciamente abbiamo sempre avuto, ma questa strana estate ce lo ha fatto riscoprire. Per farvi venire voglia di comprare Skialper 131 e il meraviglioso libro di Emelie, ma anche per aiutarvi a uscire con le scarpe da trail e il giusto spirito, condividiamo anche sul nostro sito il contributo della trail runner svedese.

Nella High Coast della Svezia, dove sono cresciuta, la natura è selvaggia. I boschi sono secolari e invitano al gioco, con i loro grandi alberi, i licheni sulle rocce e un terreno caotico dove vedi appena cosa c’è sotto i piedi quando esci dal sentiero. Le spiagge di ciottoli sono lunghe, con grandi e piccole rocce che si tuffano nel mare. Qui mi diverto a giocare, a trovare la strada più veloce e le spiagge sembrano non finire mai.

Sono uscita a correre con un’amica nella parte meridionale della High Coast. È la prima volta che viene da queste parti e anche per me le spiagge di ciottoli, grandiose rocce e le fitte foreste sembrano nuove, nonostante le conosca bene. Stiamo correndo lungo un sentiero, di tanto in tanto parliamo, in altri momenti ci concentriamo sulla corsa e lasciamo fluire i nostri pensieri, come è giusto che sia quando stai fuori più ore. Sulla via del rientro vediamo una piccola cima interessante perché le rocce formano un plateau sulla parte alta. Vogliamo andarci e questo significa che staremo fuori ben più tempo di quanto previsto, ma rimanere sul sentiero e perdere la nostra avventura è impossibile. Man mano che ci addentriamo nel bosco il muschio ricopre completamente il terreno ed è necessario essere concentrati al massimo. Piano piano corriamo da un lato all’altro. A volte è più veloce la mia amica, a volte sono io a scegliere il percorso più rapido. Siamo concentrate e la collina che vedevamo lontano ora è alla nostra portata.

Lasciare i sentieri è eccitante. E lo è ancora di più cambiare itinerario seguendo il proprio istinto. La sensazione che hai quando raggiungi la cima è unica. E noi l’abbiamo raggiunta! Abbiamo scelto questo itinerario perché sembrava così intrigante, non perché dovevamo o era programmato. È stato fantastico anche se niente di più di una deviazione dal percorso. Lasciare spazio alla curiosità, ai propri desideri pervivere una nuova esperienza: non abbiamo seguito il sentiero ma la nostra voglia di scoprire. La curiosità ha un posto importante nella mia vita, è la benzina. Non sempre però vado avanti, magari trovo un nuovo itinerario e mi piace, ma se il terreno è troppo difficile torno indietro. La cosa più importante è provarci. A volte quando corri è necessario inseguire i tuoi pensieri e cercare nuove idee. Solo chi agisce con il cuore riesce a lasciarsi andare e seguire il suo istinto. Così trova nuove prospettive, prova esperienze sconosciute e cresce.

A volte ho paura di perdere per strada il lato più giocoso di me nel tentativo di diventare la migliore runner o scialpinista. Poi però mi basta pensare a uno dei tanti bei ricordi, per esempio quello del Grand Teton National Park, negli Stati Uniti, per tranquillizzarmi.

Stavo correndo con Kilian, il mio compagno di misfatti. Avevamo guardato le mappe e vi- sto una montagna un po’ più in là, ma senza nessun sentiero, che finiva presso un grande lago. La montagna saliva proprio oltre lo specchio d’acqua, dall’altra parte. Così abbiamo deciso di correre nel bosco, ma ci siamo trovati ingolfati in un terreno stile giungla e quattro chilometri hanno richiesto ben tre ore. Ma wow, è stato fantastico! Volevamo salire sul Mount Marcon, che pochi hanno salito. Arrivare in vetta è stato veloce: la nostra curiosità e il sollievo che abbiamo provato a non dovere correre saltando su e giù dai rami e cespugli hanno reso tutto un bel gioco. Al ritorno abbiamo deciso di nuotare. Abbiamo avvolto i nostri smartphone nelle magliette e le abbiamo arrotolate attorno alla testa. Non possiamo certo dire di essere dei provetti nuotatori, Kilian sembrava quasi un cane. Abbiamo riso a crepapelle, ma è stata un’impresa faticosa e impegnativa. Con inostri turbanti abbiamo continuato a nuotare con calma e due chilometri sono sembrati lunghi come l’andata in quel bosco stile giungla. Se esiterò a lasciare la strada programmata, ricordi come questo mi aiuteranno a decidere di cambiare sentiero.