Trekking al fronte

La Guerra Bianca. Un nome affascinante. E quell’aggettivo, bianca, evoca un non so che di candido e pulito. Eppure 100 anni fa, nei luoghi che fecero da scenario alpino alla Prima Guerra Mondiale, quel bianco fece più morti del nemico. Perché qui, nelle prime linee di confine, ad ammazzare furono la neve, il freddo, la montagna. Prima ancora che la pallottola del soldato austro-ungarico. E pure quella, a dirla tutta, non mancava. Ma nella stagione più fredda, negli anni di guerra tra le nevi del Parco Nazionale dello Stelvio e dell’Adamello, l’esercito aveva a che fare non con uno ma con due nemici: l’uomo e anche l’ambiente ostile. A vederlo oggi, il comprensorio Pontedilegno-Tonale, con le sue numerose attrazioni turistiche, sembra un angolo di paradiso. Passo Paradiso, con l’omonima cabinovia, per alcuni rappresentò invece l’inferno.

L’intera zona, un tempo confine tra Regno d’Italia e Impero Austro-Ungarico, fu uno degli scenari di quella parte di conflitto mondiale che si svolse sulle Alpi, a quote elevate. In questi luoghi i soldati furono messi a dura prova da temperature estreme ed equipaggiamento che nulla aveva a che fare con quello degli alpinisti moderni. La vita al fronte, soprattutto quando il fronte si trovava a 3.000 metri di quota, richiedeva resistenza e grandi capacità di adattamento. Oggi quel passato rivive grazie ai numerosi itinerari storici che conducono ai resti di trincee, fortificazioni e villaggi militari. Ma per arrivarci bisogna fare un po’ di fatica, come i nostri soldati poco più di un secolo fa…

Il Sentiero dei Fiori

Percorrere il Sentiero dei Fiori, che si snoda sulle creste tra il Passo del Castellaccio e il Passo di Lago Scuro e sui ghiaioni sottostanti, significa camminare nella storia. O meglio, sulla storia. Tra un sasso e l’altro si può trovare davvero di tutto: dal filo spinato ai pallini di piombo degli ordigni bellici, dal legno usato per costruire le baracche dei soldati ai pezzi di stoffa delle divise. Materiale conservato nel ghiaccio e che ora, con il ritiro del limite delle nevi, riemerge. Proiettili così come scatolame che, con un po’ di fortuna, riporta ancora la data di scadenza o di confezionamento. Il Sentiero dei Fiori, la cui partenza è raggiungibile con la cabinovia che da Passo Paradiso conduce fino a Passo Presena, ripercorre infatti i camminamenti, le gallerie e le trincee della prima linea italiana durante la Grande Guerra. A fare da cicerone su questo itinerario dove gli aspetti naturali si fondono con la storia, la Guida alpina Uberto Piloni, che conosce le montagne come le sue tasche. Camminare insieme a Uberto è come avere una enciclopedia a portata di mano: la sua cultura del territorio spazia dagli aspetti geomorfologici a quelli relativi alla Prima Guerra Mondiale, senza tralasciare la flora e le splendide fioriture di piante endemiche che, specialmente nel mese di luglio, fanno capolino tra una roccia e l’altra. E così, senza accorgersene, si passa da una lezione di geologia a una di botanica, dalla placca europea (che infilandosi sotto a quella asiatica ha dato vita ai giovani rilievi dell’Adamello) al ranuncolo bianco o alla genziana, la cui radice amara è l’ingrediente principale del celebre e amarissimo liquore.

Da Passo Paradiso, salendo con la nuova cabinovia che porta fino a Passo Presena (quota 3.000 metri) si possono anche notare i teli bianchi posati a protezione del ghiacciaio, il cui scopo è limitarne l’inesorabile scioglimento. Un ghiacciaio in costante ritiro, il Presena. Al suo posto è emersa la nuda roccia. «Qui fino agli anni 1994/95 si praticava ancora sci estivo, mentre oggi non sarebbe più possibile» commenta Uberto mentre ci indica, ancora dalla cabinovia e proprio di fronte a noi, il Cornicciolo del Presena, più noto come Sgualdrina. Una volta scesi dalla cabinovia, davanti a un caffè caldo allo skibar Panorama 3000 Glacier, ci godiamo lo spettacolo di Adamello, Lobbie, Presanella e Pian di Neve, il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane. Da qui un sentiero che procede quasi in piano conduce, in un’oretta di cammino, fino a Passo Lago Scuro: una piccola Machu Picchu, ricchissima di testimonianze della Grande Guerra. Una vera e propria cittadella in quota, con le sue trincee e fortificazioni, con gli spazi un tempo adibiti a dormitorio, la chiesetta e la mensa degli ufficiali. A terra i resti delle baracche e di telo catramato che facevano da copertura isolante alle stesse. Da qui, percorrendo la ripida scalinata costruita dai nostri soldati al fronte un secolo fa, si sale in direzione del sentiero attrezzato, percorribile sia in questa direzione che il quella opposta. Sebbene non particolarmente impegnativo, è consigliato indossare il kit da ferrata. Cavi e catene aiutano a tenersi sempre in sicurezza. Percorrendolo si incontrano le varie postazioni dei soldati lungo la cresta. In una mezz’oretta durante la quale lo sguardo non manca di spaziare su tutto l’arco alpino, si arriva al Bivacco Amici della Montagna-Capanna Faustinelli, vecchia baracca militare e punto più alto dell’escursione (3.160 metri). Proseguendo si giunge fino al Gendarme di Casamadre e alle due spettacolari passerelle metalliche il cui attraversamento è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti del tracciato. Già esistenti all’epoca della guerra, lunghe rispettivamente 75 e 55 metri, sono state oggi risistemate e messe in sicurezza. Se proprio non volete camminare nel vuoto, sono comunque aggirabili grazie a una galleria lunga circa 70 metri, anch’essa memoria delle terribili fatiche del 1918. Nei diversi punti strategici la cartellonistica illustrata racconta, tramite le date salienti, le varie fasi della guerra e degli avvenimenti su questo fronte.

«È stata la guerra più alta della storia e il freddo arrivò a toccare i 30-40 gradi sotto lo zero, con 10-12 metri di neve caduta. Con queste condizioni i rifornimenti erano davvero faticosi, nonostante i 7-8 chilometri di teleferiche tirate per rendere più agevoli gli approvvigionamenti - racconta Piloni. – La guerra non portò solo morte, ma anche un sacco di evoluzioni. Ad esempio condusse alla diffusione del cibo in scatola, fino ad allora quasi sconosciuto; lo sviluppo di una concezione moderna di rampone e di occhiale da ghiacciaio; delle divise bianche che permettevano un maggiore mimetismo nel bianco della neve; di mille piccoli accorgimenti per cercare di sopravvivere ai climi rigidi dell’inverno a quota 3.000 metri».

Il giro dei Forti

Se la quota del Sentiero dei Fiori è un po’ troppo impegnativa, oppure se si desidera affrontare un itinerario più rilassante ma comunque molto interessante, è possibile visitare alcuni resti del complesso sistema di fortificazioni realizzate dagli austriaci al confine italiano presso Passo Tonale. Uno degli itinerari, per i più sportivi affrontabile anche sulle due ruote gommate, porta alla scoperta di Forte Mero e Forte Zaccarana, realizzati ai primi del Novecento, già in sentore di guerra. Ad accompagnarci, questa volta, la Guida Mauro Fioretta. Il percorso, che attraversa la prima linea austro-ungarica e la terra di nessuno, offre una splendida veduta delle cime dell’Alta Val di Sole. Si parte dall’Ospizio di San Bartolomeo a poca distanza da Passo Tonale, dove un cartello in legno indica la direzione per Forte Mero. Su strada comoda, si prosegue in leggera discesa. Tutt’intorno pascoli, mucche, piante e fiori, silenzio. I rumori della strada sono sempre più lontani. Tronchi tagliati e ben posizionati, che saranno legna da ardere durante il freddo inverno. In circa mezz’ora si raggiungono i resti di Forte Mero, costruito tra il 1911 e il 1913 al fine di rinforzare il confine austriaco. Un tempo organizzato come una cittadella autonoma, ora a fare capolino tra un pezzo di muro e l’altro ci sono le marmotte, che hanno colonizzato questa tana che pare fatta dall’uomo appositamente per loro. In posizione strategica, il forte tiene sott’occhio Passo Paradiso e la conca del Presena. Mauro fa notare come su alcune pareti siano ancora presenti le macchie di colore realizzate per mimetizzare le mura del forte.

Proseguendo si oltrepassano i resti, recuperati ad arte, delle caserme di Strino, un tempo adibite a magazzini e ospedale da campo. La strada che porta al Forte Zaccarana sale dolce, seguendo i tornanti che si snodano lungo il bosco. Zaccarana era la fortificazione più moderna, realizzata tra il 1907 e il 1913, con tanto di cupole di acciaio girevoli, oggi non più visibili in quanto fatte saltare dai cosiddetti recuperanti che dopo la Prima Guerra saccheggiavano quanto rimasto per ricostruire i paesi che erano usciti, chi più chi meno, distrutti dal conflitto mondiale. Da qua, per pascoli e panorami bucolici, in un’ora di cammino si fa ritorno al punto di partenza. Prima di andarsene è interessante dare un occhio anche al Forte Strino, posizionato lungo la strada che dalla Val di Sole giunge in Tonale e quindi raggiungibile anche in auto. Molto antico, realizzato nel 1862, è stato recuperato e adibito a museo storico della Guerra Bianca.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 119, INFO QUI

Gilles Sierro, lo sci come arte

Parlare a quattr’occhi con chi hai sempre incrociato solo virtualmente è un piacere che ritengo fondamentale per poter conoscere qualcuno, specie al giorno d’oggi che mettersi in contatto con altre persone è questione di un click. Quando poi incontri un grande sciatore, diventa un privilegio. Vedere dove abita, come vive, gli occhi con cui guarda le sue montagne, ti fa capire un mondo di sfumature che si perderebbero tra i filtri di un più asettico scambio di mail. Gilles Sierro è un grande sciatore. Vive di sci e per lo sci. Non usa frasi fatte e ti basta uno sguardo per capire che la sua vita è veramente votata a questa disciplina. È cresciuto e vive nei pressi di Hérémence, Vallese, vicino ad Arolla. In linea d’aria pochi chilometri dal confine italiano. Con condizioni di neve migliori per raggiungerlo avremmo fatto prima con una pellata forse. Ce lo hanno detto anche gli operai al tunnel del Gran San Bernardo, chiuso.

Al Bianco sono sempre gentilissimi e accettano i quaranta e più euro anche se sono stropicciati. Poi il Col des Montets con la prima neve e i larici rossi, vuoi mettere? La schilometrata passa che quasi ti chiedi perché lo hanno fatto il Gran San Bernardo. Alla domanda invece di perché forse eravamo gli unici a non sapere della chiusura una risposta ce la siamo data dopo un secondo e faceva rima con… leoni. Poi le luci di un pomeriggio di novembre in un villaggio di chalet in legno svizzeri annullano o quasi i sensi di colpa. Per trovare quello di Gilles l’indicazione è poi ineccepibile: lo riconoscerete dalla buca delle lettere fatta con gli sci. Dopo circa mezz’ora passata a visitare ogni cortile della borgata, Gilles ha capito che era meglio se ci veniva incontro anche se il nostro navigatore si stava ostinando a indicarci una strada (in effetti corretta) che poi abbiamo scoperto essere la più innevata di tutto il vallese. È arrivato in retromarcia. Dopo un caffè abbiamo iniziato a conoscerci.

Gilles, la prima domanda che ci si fa tra sciatori in questo periodo: Sei carico per la stagione? Hai voglia di sciare oppure hai ancora voglia di altro?

«È vero! È la domanda classica del periodo tra chi scia! In realtà ho già iniziato questa settimana qui sopra. Con un amico ho testato un po’ il drone per fare delle riprese. La Magic Valley (come chiama la Val d’Hérens) è la mia casa, in stagione il comprensorio qui vicino è collegato con Verbier. Non posso lamentarmi. Anche se quando mi chiedono quale sia il mio spot preferito sono sempre in difficoltà perché in realtà il posto preferito è dove scio in quel momento, perché sto facendo proprio ciò che mi piace!».

Montagnard o sciatore? Ti piace vivere la montagna anche nelle altre stagioni?

«Posso ritenere di essere entrambe le cose, specie per il genere di sci che pratico. Sono diventato Guida proprio per poter sciare il più possibile, per vivere la mia passione quasi dieci mesi l’anno, tra clienti, spedizioni, viaggi e attività personale. Generalmente in luglio e agosto pratico attività più alpinistiche. I miei periodi preferiti per lo sci sono l’inizio dell’estate per la pente raidee il pieno inverno, quando riesco a godermi senza stress lo sci: freeski nel pieno della sua definizione, vivere la sensazione di gioco, di scivolare».

In una parola, facci capire che cosa è lo sci per te?

«Sembra banale ma posso dire che è vita: nel senso che la mia vita è orientata allo sci in modo totale. Perché è la cosa che mi è sempre piacito di più fare. Sono uno ski addicted nel senso più puro del termine. Ad esempio, quando a maggio finisco la stagione invernale con i clienti, stacco una settimana, vado al mare, faccio bici, libero la mente e mi preparo per iniziare la mia stagione dello sci. Lo faccio per lo sci».

Veniamo al tuo sci preferito, allo ski de pente, sinceramente non mi piace molto la definizione di sci ripido, o estremo, sei d’accordo?

«Non mi piace la parola estremo, ormai non ha più senso. Su qualsiasi rivista e ancor peggio sui diversi canali social dove ormai gira l’informazione tutto viene passato per estremo: usano termini come leggenda, enorme, ogni fatto viene galvanizzato. È talmente tutto leggendario che ormai lo sci estremo ha perso di significato perché il termine stesso è stato abusato e banalizzato. Se ci riflettiamo, il livello di estremo dipende dal limite soggettivo di ognuno. Paradossalmente anche una pista rossa può risultare estrema per un principiante. Un altro problema che vedo in questo mondo è che sono pochissimi quelli che sciano solo per se stessi. Grazie anche alla facilità di accesso alle informazioni sta diventando un circo in certi posti. Mi è capitato di parlarne con Davide Capozzi. Vedi il bacino di Argentière: è un posto dove le linee classiche sono indiscutibilmente bellissime, ma si riempie all’inverosimile perché sono conosciute, hanno nomi spendibili. Un piacere anche maggiore, senza anima viva intorno, lo si può trovare su una linea sconosciuta, ma appunto: non la conoscerebbe poi nessuno (ride)».

La tua idea di skieur de pente quindi quale è?

«Per fare veramente pente raidese condo me sono necessarie tre cose: bisogna essere buoni sciatori, e ce ne sono sempre di più in giro. Devi essere un alpinista e, cosa veramente importante, paziente. La pazienza! Sulle linee davvero impegnative le buone condizioni sono fondamentali. È veramente difficile trovare quelle perfette. Per sciarle in un bel modo, con una sciata estetica, è necessario aspettare il giusto momento. Ad esempio, prendiamo l’anno scorso: avete presente la parete nord della Pigne d’Arolla, qui sopra casa mia? È stata scesa, ma con doppie e derapate tra le rocce per cento e passa metri. Ed è una parete che diventa buona quasi tutti gli anni. Basta aspettare. Per me una discesa di quel tipo è inconcepibile. Anche su progetti più impegnativi sto aspettando da anni il momento giusto, ho visto bianche certe pareti in autunno mentre la parte bassa era impercorribile. Oppure, sempre qui in zona, il Mont Blanc de Cheilon è stato sceso per adesso non dalla punta. Ma secondo me potrebbe arrivare il momento. Mi piace aspettare, per cercare di scendere le pareti nel momento perfetto. Ci vuole pazienza».

Quello che ritieni il tuo più bell’exploit?

«La Dente Blanche sud-sud/ovest, dalla punta con due miei amici di qui, con cui ho condiviso l’attesa e la speranza di poterla sciare proprio come abbiamo fatto. Con le condizioni del 2013 e solo una doppia di meno di quaranta metri. Questo è proprio l’esempio di cosa intendo per ski de pente».

Ho letto che di cercatori di linee in realtà pensi che ce ne siano pochi, una decina tra Chamonix, Vallese e Valle d’Aosta? Chi sono?

«Senza dubbio tra questi posso citarti Davide Capozzi, Pica Herry. Anche Fransson, che purtroppo se ne è andato. Penso che abbiamo lo stesso modo di intendere questo tipo di sci. Personalmente mi piace cercare linee il più possibile pulite, possibilmente senza doppie o dry ski su cui alcuni si sono specializzati. Non è quello il mio modo di sciare».

Abbiamo parlato anche con Pierre Tardivel nell’intervista dello scorso mese dell’attuale tendenza della ricerca della massima fluidità e velocità possibili nello scendere certe pareti. Negli ultimi anni sono usciti parecchi video e immagini di questo tipo. Cosa ne pensi? Credi che sia, come ritengono alcuni, qualcosa di rivoluzionario, oppure no?

«Vedere sciare certe pareti in quel modo è senza dubbio impressionante, per la velocità stessa intendo. Non per la linea. Se si vuole parlare di rivoluzione bisogna specificare che è relativo alle linee classiche e più aperte. Non sono nuovi problemi, linee inedite o molto tecniche».

Però forse è stato messo nero su bianco come sciatori professionisti possono sciare pareti - sono d’accordo - classiche. Per un’attività libera come lo ski de pente dove anche lo sciatore della domenica, se preparato, può confrontarsi, se vuole, sullo stesso terreno di gioco del professionista, si è visto quale sia il livello e il margine dei professionisti! Si sono messi un po’ in ordine i valori tra tutti quelli che fanno discese e si spacciano per pro o ambiscono a esserlo.

«Su questo posso concordare. Però secondo me non si può parlare di rivoluzione nello sci ripido. L’evoluzione, per come la vedo, passa nella ricerca della linea. Sia chiaro, nutro molto rispetto per sciatori come Jérémie Heitz: ha spinto in avanti il limite del freeride. Però la mia visione di sci ripido, forse anche per questioni di età, ritengo sia differente».

Pensi che lo sci estremo nel futuro continuerà a progredire sulle Alpi oppure si sposterà in alta quota? Vedi dei limiti in questo?

«A mio avviso continuerà sempre sulle Alpi e le discese classiche vedranno sempre più sciatori, complici l’evoluzione dei materiali e le migliori capacità e preparazione. Questo discorso vale per le classiche. Su linee nuove non penso che ci sarà mai molta gente: per uno sciatore la preparazione e la ricerca delle condizioni è più complicata e ci si deve investire molto più tempo. Nella quota invece non vedo seriamente un limite. Prima o poi ci sarà qualcuno che ci mostrerà come fare e allora proprio quel limite non ci sarà più. Proprio come per certe salite se pensiamo a Ueli Steck o alle ascese in velocità di Kilian».

Un lato affascinante degli sciatori come te è il loro rapporto con i rischi e la paura durante l’azione.

«Io dico sempre che bisogna distinguere tra rischi e pericoli. I primi capita di prenderli, di accettarli e devi sempre cercare di minimizzarli. Tra i secondi invece non si deve dimenticare di considerare anche la pressione, le aspettative che uno ha intorno, la social pressure: sono come i seracchi. Personalmente anche con i miei sponsor cerco sempre di minimizzare e gestire al meglio questi aspetti. Poi l’aspetto mentale è importantissimo: ad esempio due anni fa in primavera avevo per la testa troppi pensieri. C’erano buone condizioni in montagna, ma non nella mia testa. E ho preferito tagliarmi fuori da questa situazione proprio perché non ero al 100 per cento mentalmente».

Che ruolo gioca la paura in quello che fai. Pierre Tardivel ci diceva che in realtà si mantiene sempre un margine.

«È importante prima e dopo, non durante l’azione. Bisogna essere focalizzati. Si deve sempre scendere mantenendo un margine di sicurezza: se sali e magari capisci che non ci sono le condizioni, devi saper rinunciare, anche se poi non posti nessuna foto su Facebook (ride)».

Gilles, quali sono stati i tuoi miti?

«Senza dubbio Dédé Anzévui, Guida e sciatore fortissimo di questa zona. Poi Stefano De Benedetti. Una linea che ho sognato a lungo e che mi piacerebbe sciare è proprio la sua parete est della Aiguille Blanche de Peuterey!»

Veniamo alle domande tecniche che ci si fa tra sciatori: che materiale usi, quali sono i tuoi setting?

«Generalmente scio con assi da 100-110 millimetri sotto il piede: così lo scarpone non tocca mai e poi sono gli sci che anche per lavoro uso di più, con i quali ho più confidenza: non ci sono sorprese. Scarponi tipo TLT6 o affini: non mi pongo particolari limiti per il peso dell’attrezzatura. Però gli sci devono essere facili, non esageratamente rigidi o duri. Generalmente 177 centimetri di misura circa. Attacchi tipo pin montati un centimetro indietro rispetto al centro scarpone: ho meno coda quando giro nello stretto e davanti ho la sensazione che galleggino meglio. Comunque ribadisco, non sono un fanatico del peso, anche se cerco di portare il meno possibile compatibilmente con ciò che faccio. Ad esempio preferisco i ramponi con le punte frontali in acciaio e la talloniera in alluminio».

I tuoi posti preferiti per sciare nel nostro paese?

«Senza dubbio Helbronner, è assolutamente fantastico! E poi Dolomiti, dove è tutto così vicino, di facile accesso e ci sono linee bellissime».

Come ti vedi tra 20 anni, quale potrà essere il tuo modo di sciare?

«Tra vent’anni? Spero di far conoscere alcune linee classiche, magari ai miei figli. Ah, dimenticavo, certamente non su uno snowboard!»

Chissà come mai lo avevamo capito già dalla cassetta della posta…

Chi è Gilles Sierro

Svizzero, classe ’79, Guida alpina, alpinista, Istruttore di sci certificato. Se chiediamo a lui: sciatore, punto. Cresciuto nel villaggio di Hérémence, non distante da Arolla, nel cuore delle Alpi Svizzere, tra Chamonix e Zermatt. Ha fatto le prime scivolate ad appena due anni, per poi praticare prima sci agonistico e quindi freestyle con l’arrivo dell’adolescenza fino a competere in Coppa del Mondo di halfpipe. La scelta di diventare alpinista e quindi Guida è stata presa per poter sposare il più possibile la sua passione per lo sci. Balzato alle cronache nel 2013 per la fantastica nuova discesa diretta dalla parete sud-sud/ovest della Dent Blanche (4.364 m), non smette di fare progetti e di riempire di neve le sue giornate in attesa delle condizioni perfette per poterli portare a termine.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 115, INFO QUI

Da Est a Ovest

Bianco. Nessun colore ci accompagna, mentre seguiamo l’ago della bussola che ci conduce a Ovest-Nord-Ovest. Whiteout. Niente suoni, tranne il vento che per fortuna oggi soffia più leggero. Per il resto, solo il ritmo degli sci e il nostro fiato. Abbiamo lasciato il fiordo di Isortoq da qualche giorno e siamo in pieno deserto bianco. Tento di interpretare le forme della neve, quando è il mio turno a battere traccia. Creste, buchi, sculture traforate dal vento. Una zampa d’orso. Che ci fa qui, a quasi cento chilometri dalla costa? Chiamo i compagni dietro di me, a loro non sembra. Mostro le unghie che hanno grattato il ghiaccio, ma ribattono che è uno scherzo di neve, nessun pericolo di incontrarlo stamattina. Però i norvegesi, che hanno il fucile, controllano che la cartuccia sia in canna. Non è un orso? Mah. Già abbiamo incontrato, ancora in vista del mare, piume, ossicini e peli che ha vomitato sul ghiaccio, liberando lo stomaco dai resti delle prede di qualche settimana. Erano freschi, non era transitato da tempo. Via di nuovo, per la cronaca non incroceremo alcun orso fino al termine della traversata, ma quelle orme, sono sicuro, erano sue.

Groenlandia, 14 agosto-10 settembre 2017, autunno a quelle latitudini. La traversata della più grande isola ghiacciata della Terra è un sogno fin da bambino, quando ho letto e riletto un libro sui grandi esploratori e fra tutte mi è rimasta in testa l’avventura di Fridtjof Nansen, ventisettenne di Christiania (Oslo), il suo viaggio da costa a costa del 1888, nella stessa stagione, da Est a Ovest come lo stiamo ripetendo noi. Un po’ più a sud il suo, un centinaio di chilometri in meno, ma rimane straordinaria l’impresa. Undici giorni di peregrinazioni in mezzo ai ghiacci a bordo di due scialuppe sbarcate dalla nave Jason, bivacchi sugli iceberg, la rotta contesa all’acqua gelata a colpi di ascia. Poi l’inlandsis, le barche abbandonate per proseguire con due sole grosse slitte del peso di oltre cento chili ognuna e allora un mese di odissea per raggiungere Godthåb, l’attuale Nuuk, capitale dell’isola. La fame. E finito il ghiaccio, ancora acqua da attraversare su una barca costruita con pezzi di slitta e, raggiunta una colonia danese, l’intero inverno in attesa di una nave per rientrare in Norvegia. Per loro una marcia verso l’ignoto, in un’immensità glaciale che gli inuit dicevano abitata da mostri. Per noi la ripetizione di un itinerario duro per le condizioni atmosferiche, faticoso e lungo, ma in fondo quando hai dubbi basta accendere il gps e trovi la traccia verso Kangerlussuaq (ma abbiamo proceduto sempre con la bussola).

E però se alla sera, rintanato tra le piume, rileggi le pagine del suo libro - un bestseller per la borghesia appassionata di montagna a cavallo del secolo, tradotto in ogni lingua europea salvo in italiano, quello che fece scoprire in tutti i Paesi alpini lo sport dello sci - ritrovi le stesse emozioni, i paesaggi, le difficoltà di un territorio che nonostante i mutamenti climatici è rimasto sostanzialmente uguale ad allora. Anzi lo scorso autunno, a causa di un’anomalia termica registrata solo in Groenlandia, le temperature erano crollate più ancora che ai tempi di Nansen: notti a -35° e una media diurna tra gli 0° e i -10°. I venti catabatici, che si rinforzano a Ovest sulle pianure canadesi e dall’Islanda sull’oceano Atlantico a Est, ci hanno frullatoper l’intero viaggio, in continuo contrasto, tanto da avere, dal mattino alla sera, bufera da ogni direzione.

Non è cominciata a metà agosto, la nostra traversata. È partita qualche anno fa con il tentativo di convincere gli amici delle precedenti spedizioni in giro per il mondo, poi una settimana sugli sci in Finnmark, nord della Norvegia, in febbraio per testare materiali e noi stessi nel grande freddo. In un inverno particolarmente mite, abbiamo cercato l'angolo d’Europa più gelido in quella stagione ed è risultato lassù. È finita con il congelamento di tre dita per Giorgio Daidola, fortunatamente temporaneo. Non ho idea se la visione delle falangi gonfie e annerite abbia convinto gli altri a sfilarsi, ma così è stato. È rimasto Matteo Guadagnini, scialpinista di lungo corso, e sono cominciati gli allenamenti seri, tabelle da maratona, montagna e soprattutto quella che Borge Ousland, il grande esploratore polare, chiama «la nobile arte del trascinare pneumatici», per abituarsi al traino delle slitte. A metà 2016 è toccato a me arrendermi, fermato da un elettrocardiogramma sotto sforzo del dottor Massimo Massarini. Matteo è partito lo stesso, affidandosi all’organizzazione di Ousland, io ho dovuto rimandare all’anno seguente. Ce l’abbiamo fatta entrambi, pur con spedizioni diverse, Matteo ci ha pure scritto un piacevole racconto pubblicato da Fusta editore, Groenlandia sulle orme di Nansen.

Ci vogliono almeno ventotto giorni per lasciare la traccia degli sci dalla costa Est alla costa Ovest. Ci si può mettere meno, ma diventa una gara contro il tempo, da impostare in maniera totalmente diversa da una spedizione alpinistica. Per sopravvivere a quella che è una delle più lunghe traversate sul ghiaccio - Antartide a parte, è ovvio - occorre trascinare almeno settanta chili di attrezzatura e cibo divisi fra due slitte. Cibo soprattutto, ché nel corso della giornata ingurgiti di tutto, per tirare avanti. Difficile correre, con un peso del genere attaccato alle spalle. Se però si affronta con spirito agonistico, è un’altra cosa. A metà giugno 2016, i norvegesi Ivar Tollefsen, Trond Hilde e Robert Caspersen hanno impiegato 6 giorni, 22 ore e venti minuti per coprire 560 km da costa a costa. Il primato precedente durava da tredici anni. Trond e Ivar c’erano già riusciti in poco più di nove giorni in autunno. In entrambi i casi non hanno utilizzato sci da fondo escursionistico come i nostri e pelli di foca, ma stretti e leggerissimi attrezzi nordici sciolinati, trainando un’unica slitta di pochi chili e stringendosi in una sola tenda. Roba da norvegesi, per i quali il tempo è buono e quindi si può andare se il vento cala appena sotto i 100 km/h. E la temperatura ideale è attorno ai meno venti. E infatti preferiscono partire a metà agosto, quando già comincia a farsi sentire il morso del gelo invernale e tradizionalmente si attraversa l’isola da Est a Ovest, mentre in primavera, dopo metà maggio, le temperature sono più alte, i venti meno impetuosi e la direzione usuale è l’inverso. C’è un vantaggio però a farla nella stagione meno favorevole: i crepacci nella prima e nell’ultima parte dell’inlandsis sono più chiusi, le seraccate meno tormentate e i canali di fusione, che in primavera assomigliano a fiumi in piena, in autunno si possono percorrere senza bagnarsi troppo, lasciando galleggiare le slitte.

Un viaggio straordinario nel tempo, prima ancora che attraverso le latitudini. Un’avventura che vale un pezzo di vita, per chi ama le solitudini glaciali. Un grazie ai miei compagni Thomas Kober, Beate e Martin Klein, Grete Karin Saetervik, Bård Helge Strand e Sindre Sivertsen.

ATTREZZATURA ARTICA

Preparare l’attrezzatura per una spedizione polare o subpolare di un mese è un lungo lavoro di scelta e di eliminazione spietata. C’è da scegliere tutto il materiale in base alle proprie necessità, ai consigli di chi già l’ha fatta, alle visite dei saloni specializzati e alle lunghe navigazioni su internet. Poi ne va lasciato a casa metà. Sarà comunque troppo per le vostre povere spalle, troppo poco per le necessità durante la traversata. Qui mi limito a indicare l’attrezzatura meno usuale rispetto alle più comuni uscite alpine.

- Sci Åsnes Nansen 190 cm

- Attacchi Rottefella Backcountry Magnum

- Pelli lunghe e corte

- Sciolina (necessaria quotidianamente per evitare gli zoccoli, altrimenti vi toccherà usare il burro o la crema solare)

- Bastoni Swix Mountain (+ almeno uno di ricambio, le rotture sono inevitabili)

- Scarpe Alfa Polar (abbondanti di almeno tre misure) con solette Woolpower in lana e alluminio

- Calze in abbondanza, di varia grammatura: ai piedi ne vanno indossate tre, a meno di non preferire i kartansk lapponi in lana cotta

- Guanti fini + guanti lavoro Ortovox Tour + moffole abbondanti in piuma e Polartec da sovrapporre a tutto

- Underwear 200 gr. Merino Ortovox o Engel in Merino e seta

- Underwear 600 gr. Woolpower in lana

- Giacca Patagonia Nano Air

- Duvet The North Face L6 Down Jacket

- Pantaloni Patagonia Powslayer Bib

- Pantaloni Patagonia Nano Puff

- Giacca Norrøna

- Berretti vari lana + balaclava + maschera neoprene + Buff + berretto in pelliccia sintetica 66° North Kaldi Arctic Hat

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 118, INFO QUI

Ortles + Tre Cime + Grossglockner uguale North3

«Seguire le orme di uomini che più di vent'anni fa immaginavano il futuro dell'alpinismo è una sfida in sé: ciò che queste persone hanno fatto è semplicemente difficile da credere. Ma il nostro obiettivo non è solo un tributo, una sorta di seconda edizione: vogliamo spingere oltre i nostri limiti. Vogliamo costruire un dialogo alla pari con i nostri precursori e stabilire un nuovo punto di riferimento per l'alpinismo ibrido del futuro».

Simon Gietl e Vittorio Messini

Arriviamo nel tardo pomeriggio a Solda, sotto all’Ortles. Il tempo è buono. Iniziamo a preparare il materiale mentre Simon e Vittorio stanno ancora riposando, preparandosi all’impresa che li aspetta. Quando si alzano, alle 17, iniziamo con calma misurata a ripassare la logistica della loro impresa. È una sensazione strana: tutto è tranquillo, ma non rilassato, anzi. A guardare i ragazzi sembra di vedere due gatti acquattati in un prato che stanno per saltare come molle. Il tempo inizia a incupirsi poco dopo le 18, ma ancora non piove. Saliamo verso la partenza del sentiero che li porterà alla base della parete, a Solda di Fuori. La cima si vede e non si vede, mangiata da nuvole veloci e scure. Alle 19 Simon e Vittorio hanno gli zaini in spalla, il materiale pronto, lo sguardo concentrato e le gambe che vanno da sole. Un paio di foto e partono. È difficile stargli dietro: non corrono, non possono sprecare energie, ma sono davvero leggeri e veloci. Spariscono nel bosco, ricompaiono, spariscono di nuovo. Tornante dopo tornante macinano metri di dislivello. Il tempo si fa più cupo. In quota si alza un vento teso: la parete, carica di seracchi imponenti e maestosi continua, ad apparire e sparire. Sono arrivati alle pietraie che conducono al canale nevoso. Si sente un rimbombo sordo: una nuvola di neve e di ghiaccio scende veloce, appena a sinistra della linea da cui saliranno i due. La massa non è enorme, ma sembra non finire mai. Scende, scende, come un torrente bianco impetuoso e delicato. Fa impressione.

Simon e Vittorio continuano a salire, mentre iniziano a cadere le prime gocce di pioggia. Inizia a diventare più buio. A valle la pioggia si fa più intensa, in parete nevica tantissimo. Stando al tracking del GPS Simon e Vittorio dovrebbero essere appena oltre il canale, sotto al primo muro di ghiaccio verticale. Il puntino luminoso continua a salire, lento ma inesorabile. Alle 22 sono fermi sotto a un grosso strapiombo. In parete la visibilità è praticamente zero, la neve arriva da tutte le direzioni, il vento urla. Il puntino sale un po’, qualche decina di metri, poi scende. A valle col fiato sospeso ci chiediamo cosa stia succedendo. Il puntino riprende a salire come prima, lento ma inesorabile. È passata da poco la mezzanotte quando i ragazzi mandano una foto dalla vetta. Inizia la discesa, lungo la via normale. Il tempo sta migliorando: da Trafoi, in fondo alla valle sul lato ovest della montagna, iniziano a vedersi, ogni tanto, delle piccole luci. Simon e Vitto scendono veloci sugli sci, godendosi la stessa polvere fresca che ha funestato così tanto la salita. La luna è appena tramontata e qualche stella inizia ad occhieggiare, mentre il vento si ferma del tutto. Certo, la salita non è stata una passeggiata, ma in fondovalle siamo tutti un po’ invidiosi. C’è un prezzo da pagare per una discesa così, però una sciata del genere alla fine di maggio è una cosa da gran signori.

Le luci scompaiono quando i due entrano nel bosco. Dopo circa un’ora si sentono delle voci, appena dietro alla curva. I led improvvisamente vedono i vapori della notte e sbucano Simon e Vitto, allegri, che chiacchierano tra di loro. Gli scarponi rimbombano sul ponte di legno, mentre tutti i presenti applaudono i due ragazzi. C’è una colazione veloce e frugale, giusto il necessario per rimettersi un po’ in forze. Ci sono i massaggi del fisioterapista, per levare un po’ di fatica dai muscoli. Tempo quaranta minuti e i due sono in sella alle bici: pedalano nel buio fino a Prato allo Stelvio, poi a Spondigna, poi giù per la Val Passiria, nel silenzio rotto solo dal rumore degli irrigatori che annaffiano i frutteti.

L’alba arriva a Castelbello, proprio mentre le biciclette sfrecciano sotto al castello arroccato sulla strada. Il cielo è rosa e terso nel momento in cui i primi raggi di sole lo sfiorano. Poco prima delle otto Simon e Vittorio entrano a Bolzano. La città ha appena iniziato a muoversi, c’è ancora poco traffico e poca gente. Fin qui hanno avuto un sacco di discesa: un ottimo modo per riposare un po’ e recuperare un po’ di energie, in vista dei chilometri e delle pareti che ancora li attendono. Si fermano per un momento in un panificio, in centro: una brioche, un caffè, una spremuta mangiati al volo, una spazzolata al tavolo per levare le briciole e via, di nuovo in sella, prima seguendo il corso dell’Isarco e poi su verso la val Pusteria. Ora la strada è in salita ed il sole batte forte: non è decisamente una pedalata di tutto riposo. Ci vogliono parecchie ore di fatica e sudore prima di raggiungere le Tre Cime. Quando raggiungono Dobbiaco il cielo si rannuvola di nuovo, dando un po’ di respiro a Simon e Vittorio. Una goccia, un’altra, poi le cataratte si aprono. Succede spesso in Dolomiti durante l’estate: un acquazzone potente, di quelli che ti inzuppano fino alle ossa, quelli talmente forti che ti pare di essere preso a schiaffi dall’acqua. Simon e Vittorio, stoici, continuano a pedalare, anche se la fatica inizia a farsi sentire. La prossima sosta è al lago di Ledro, prima di attaccare la ripida salita che porta verso Misurina e poi verso il rifugio Auronzo, sotto alle Tre Cime. C’è poco tempo: uno spuntino veloce, un altro incontro ravvicinato con il fisioterapista e poi via, di nuovo in sella sotto l’acqua battente. Arrivare a Misurina non è una passeggiata, ma la vera e propria sfida è appena dopo, all’imboccatura della strada che sale al rifugio. Sono quasi cinque chilometri, 473 metri di dislivello, con una pendenza media del 10%: una salita breve e spietata che da sola fa una storia. Figurarsi con nelle gambe già centinaia di chilometri, più l’Ortles. La pioggia si calma. Il cielo rimane coperto, ma per lo meno Simon e Vittorio riescono a salire senza cuocersi né inzupparsi. La fatica inizia a essere davvero tanta: Simon sale lento, ma ancora dritto; Vitto invece ha già iniziato a fare curvette per ridurre l’impatto della pendenza.

Il rifugio è ancora chiuso. I ragazzi si ristorano velocemente con quello che hanno, cambiano le scarpe e partono a piedi. Sarà la breve pausa, sarà il cambio di mezzo di locomozione, ma pare che abbiano ripreso le forze, almeno un po’. Vanno veloci e decisi fino alla chiesetta alla base della Cima Piccola, poi su fino alla spalla da cui il lato nord delle Tre Cime si svela in tutta la sua maestosa potenza. Le vette non si vedono, sono avvolte in una densa nuvola. A terra la neve è bagnata e pesante, e rallenta il passo. C’è da farsi mancare il fiato. Simon e Vitto si fermano un momento per godersi il paesaggio e per guardare le condizioni della parete. Confabulano un po’ tra di loro, poi ripartono. Camminano alla base delle pareti, dove la roccia spunta dalla neve come un dente da una gengiva. Nel mentre ricomincia a gocciolare.

GIORNO DUE

Sotto alla Grande la situazione è complicata. La via Comici-Dimai è completamente fradicia; piccoli rivoli continuano a scendere, infilandosi giù per i polsi e per le maniche di Simon e Vitto, che hanno attaccato il primo tiro. Salgono ancora, ma con meno decisione. Ogni cosa è scivolosa e non è chiaro per nulla quali siano le intenzioni del tempo. Al terzo tiro si decidono: la via non è scalabile. Non in maniera sicura, perlomeno. Ci vuole coraggio a compiere quella scelta: North3, tre pareti nord, l’impresa di Kammerlander ed Eisendle, l’hype mediatico, le dirette in radio… Ma sia Simon che Vittorio hanno bene in mente cosa vuol dire l’alpinismo per loro: è un bel gioco, un gioco che include anche la sfida, un gioco che a volte ti pone di fronte condizioni difficili come la tormenta sull’Ortles. Ma è comunque un gioco, non una crociata. Le condizioni non sono adatte, quindi si torna indietro. Anche se un po’ fa male.

Il progetto non è finito, però: ci sono ancora ore ed ore di fronte, e le energie non sono ancora terminate: perché fermarsi? Simon e Vittorio si spostano sotto alla Cima Piccola, dove corre la via dello Spigolo Giallo. Su quello sperone aereo e affilato corre un’altra via di Comici, una via incredibilmente estetica e ambita. Simon e Vittorio si legano, si guardano in viso, partono. Seguirli da sotto dà soddisfazione: sono poco più che puntini, ma non è difficile immaginarli impegnati e contenti, immersi nel loro elemento. Soprattutto fa sorridere e scalda il cuore la loro resilienza, la loro capacità di tenere in mente quali siano le cose importanti per davvero: fare qualcosa di grande, certo, ma tornare comunque a casa, avere la possibilità di riabbracciare le loro famiglie e di ripartire per altre montagne.

Alle ventuno, dopo oltre ventisei ore dalla partenza a Solda, raggiungono la cima. Il record del 1991 rimane, per ora. Ma la vita è lunga abbastanza per riprovarci. Simon e Vitto scendono lentamente, prima in doppia, poi per ghiaie. Alla base li aspettano complimenti, incoraggiamenti, pacche sulle spalle e le loro biciclette. Sì, perché è ora di ripartire: una cena frugale, poi via, veloci, con il vento che quasi taglia la faccia. Giù fino a Dobbiaco, poi San Candido, Prato alla Drava, l’Austria. Attraversano la frontiera come in un sogno, da soli, accompagnati solamente dal rumore dei pedali e del respiro. È a Lienz che si ricomincia a salire. La strada si infila in una valle stretta, ripida e curva. Poco prima della grandiosa cascata di Heiligenblut si fermano per riposare una decina di minuti, pronti ad affrontare l’ultima rampa. All’alba raggiungono la piccola frazione di Winkl, quattro case abbarbicate su ripidi prati al confine tra Carinzia e Tirolo. Il rituale è lo stesso del mattino precedente: una veloce (e vorace) colazione, un incontro con il fisioterapista (specie per Vittorio, che ha qualche problema a un ginocchio) e poi si riparte. Il tempo è bello; il Grossglockner si staglia in cima alla valle maestoso e innevato, completamente visibile. La stanchezza inizia a vedersi, sono quasi trentasei ore che i due non fanno altro che fatica. Ciononostante vanno avanti. Riusciamo a seguirli fino al ghiacciaio sotto alla parete nord, sul quale si allontanano, apparendo e scomparendo tra le morene laterali. Attaccano la parete, poi scompaiono.

Ci spostiamo in auto a Kals, dall’altro lato della montagna. Seguiamo i loro progressi con il tracking gps, metro dopo metro e passo dopo passo. Certo, è solo un punto su uno schermo, ma riusciamo a intuire la fatica e la difficoltà. Come se non bastasse, inizia a piovere. Saranno di nuovo in mezzo alla neve. Alle 15 il tracking rimane fermo a lungo. Non c’è visibilità, la montagna è nascosta, non sappiamo cosa succede. A Kals è come stare in una sala controllo della Nasa, solo che non seguiamo una missione lunare: seguiamo tutti quanti i movimenti dei ragazzi sugli schermi dei nostri laptop. Raggiungono la cima, si fermano, iniziano a scendere. Stimare i tempi è difficile, per due ragioni: sono bravissimi, e sono stanchissimi. Saranno più o meno di 48 ore?

Iniziamo a salire, ad andar loro incontro. Non riusciamo a stare fermi, ad aspettare e basta. Non abbiamo più i computer e i cellulari non hanno abbastanza segnale per collegarsi al tracking. Abbiamo solo i nostri occhi per capire dove siano. Poi appaiono. Un tornante dopo l’altro, stanno scendendo. Arriveranno in tempo, ormai è chiaro. C’è un traguardo ufficiale, sì, ma chissenefrega. Li accogliamo festosi, li accompagniamo, scendendo assieme, al termine di questi due giorni di fatica. Ci fermiamo prima del ‘traguardo’: attraversarlo da soli deve essere un momento loro e basta. Simon salta, batte i talloni tra di loro, si mette a ridere e abbraccia Vittorio. Piove di nuovo, ma non importa. C’è dello spumante, ci sono gli amici e le famiglie. Certo, non è stato North3. Ma è stato bellissimo, ed ora è questo che conta.

I NUMERI

Distanza bici + hiking + sci: 391 km

Start: 27 maggio 2018 -19 / 0h00’

Ortles 00:30 / 5h30’

Cima Piccola 21:00 / 26h30’

Grossglockner 16:30 / 45h

Arrivo: 29 maggio 2018 - 18:16 / 47h16’

Dislivello positivo: 9.628 m

Dislivello negativo: 9.535 m

Questo articolo è stato pubblicato su Skialper 119, info qui

Rancho, les moustaches sur la neige

«Prendi la strada da Bourg St. Maurice verso Les Arcs, mi trovi». Sarà. Ma se conosci Rancho non ti puoi sbagliare quando vedi la Matra Simca beige posteggiata davanti a casa. Sei arrivato. In realtà Rancho è Enak Gavaggio, uno che sugli sci ci sa andare. Medagliato agli X-Games, quinto a Vancouver nella finale olimpica di ski-cross, vincitore anche nel World Tour di freeride.

Inevitabile la prima domanda, come è nato Rancho?

«Da piccolo mio padre mi ha insegnato a sciare. Ero molto inquadrato, ma a me piaceva anche fare snowboard. Solo che quando andavo a sciare ero malvisto perché vestivo da snowborder, mentre quando surfavo mi consideravano un ‘alpino’. A me tutte queste classificazioni, questi scomparti chiusi, non sono mai piaciuti: la neve è la stessa per tutti. Così quando mi hanno chiesto di realizzare un webshow sono partito da lì: provare tutte le discipline sulla neve. Volevamo fare qualcosa di nuovo rispetto alle altre produzioni, l’idea è piaciuta e siamo partiti. Dovevamo allora creare un personaggio che fosse alla moda e vintage; abbiamo cercato su Google qual è stato il primo suv ed è uscita la Matra Simca Rancho (in Italia si chiamava Ranch, ndr). Voilà, il nome l’abbiamo trovato. I baffi alla Corto Maltese sono il massimo della classe e l’abbigliamento doveva essere all’altezza. Anche se il cappello che tutti mi chiedono dove si possa trovare in realtà è quello che avevo da ragazzo».

Così sei arrivato anche alla Pierra Menta?

«Sì, in ogni episodio mi cimento con uno sport sulla neve ad alto livello, partecipando alle più famose gare. Di sicuro lo ski-alp è stato il più duro fisicamente di tutti. Lo ammetto, ho fatto solo una tappa, insieme a Caroline Freslon, tutte e quattro era impossibile, ma mi è bastata: la cosa più impegnativa che abbia mai fatto».

Come realizzi la trama?

«Butto sul tavolo le mie idee, poi Dino Raffault, un amico da trent’anni, cerca di metterle in ordine e insieme realizziamo la trama. Ma lavoriamo solo nel pomeriggio… E con Thibault Gachet realizziamo le riprese sul campo. Però non è così facile come sembra, soprattutto per i diritti televisivi o per convincere gli organizzatori. In Francia è un po’ più semplice perché ormai mi conoscono, ma quando, per esempio, sono andato a fare la tappa di biathlon a Ostersund, in Svezia, solo qualche ora prima del via mi hanno dato l’ok. Alla fine il presidente della federazione internazionale era entusiasta, ma prima mi hanno fatto penare».

Hai qualche modello?

«No, nessuno in particolare. Guardo molti film: ho visto tante volte Big Fish, quello sì».

Quanto Rancho è entrato nella tua vita?

«Tutte le volte che mi invitano chiedo sempre: volete Enak o Rancho? Rancho è un personaggio, io tutti i giorni sono Enak».

E allora parliamo di Enak. Lo sci, o meglio la neve, quanto fa parte della tuo quotidianità?

«Se devo fare una classifica, direi al secondo posto la montagna, prima c’è mia figlia. Ma non c’è solo lo sci: pratico surf, base jump, parapendio. E poi colleziono gnomi, quando sono in giro compro quadri naif, ascolto musica, ma non prima di una discesa, vado in moto, però piano, non sono un grande pilota».

Dovrai comunque allenarti, no?

«La verità? Poco o nulla. Lavoro molto con la testa. O meglio mi alleno facendo sport, direi giocando: a tennis o a squash, spesso a golf. Di corsa o in bici, qualche volta esco ancora, ma non con gli stessi ritmi che avevo quando ero atleta. E poi mi piace la birra…».

Ricordi olimpici?

«I Giochi di Rio li ho visti, ma ormai trovo che non ci sia più lo spirito olimpico. Quando leggo che hanno trovato positivi anche atleti paralimpici, allora c’è qualcosa che non va».

La neve più bella?

«In Alaska e in Canada è fantastica e sicura, però dove mi sono divertito di più è stato in Giappone. In Italia ho visto fantastici couloir nelle Dolomiti, nella zona del Cristallo. I posti ideali però sono quelli con le montagne e le onde, come i Pirenei baschi: sulla neve al mattino e a surfare nel pomeriggio. Oggi, comunque, sono cambiato: da giovane sono caduto in un crepaccio, mi sono fracassato tutto agli X-Games, adesso, forse perché c’è mia figlia, non esagero più, non voglio prendere nuovi rischi. I rischi si prendono quando si vuole vincere. E non esco più da solo sulla neve: deve essere un vero piacere e con gli amici è meglio. La montagna è una ‘cosa’ seria: ammiro gli alpinisti, come così come i velisti transoceanici, quello è sport estremo».

Il tuo futuro sarà sempre Rancho?

«Proseguirò ancora, poi vedrò cosa fare. Magari verrà fuori un film: è sempre una questione di budget».

Potresti essere un buon allenatore?

«Dopo la finale olimpica di ski-cross ho detto stop. E subito la federazione francese mi ha chiesto di entrare nello staff tecnico, ma ho detto no. Credo che se passi subito dall’altra parte, da atleta a allenatore, non hai il giusto approccio. Sono convinto che bisogna guardarsi attorno per un paio d’anni prima di allenare, per avere un metodo nuovo e portare qualcosa da altri settori. Adesso non saprei: fare l’allenatore significa ritornare alla stessa vita dell’atleta, sempre in giro. Forse con i giovani sarebbe meglio».

Enak Gavaggio nato il 4 maggio 1976 ad Ambilly, con nonno di origine valdostana. Nazionale francese di sci alpino, ha fatto parte della squadra di Coppa Europa di discesa («Andavo bene nel ripido, ma ero troppo lento sui piani e ho lasciato perdere») si è dedicato al freeride e allo ski-cross. Ha vinto sette medaglie agli X-Games, una medaglia d’argento alla prima edizione dei Mondiali del 2001 a Squaw Valley e una di bronzo a quelli del 2007 a Madonna di Campiglio. Nella finale olimpica di Vancouver nel 2010 ha chiuso al quinto posto, dopo un lungo periodo di stop per un brutto infortunio («è stata una gara solo di testa, avevo male dappertutto e fino a pochi giorni prima quasi non riuscivo a camminare»). Nel freeride è arrivato quarto ai Mondiali di Tignes.

Questo articolo è stato pubblicato su Skialper 108, info qui.

Quelli del Laila Peak

«Dare un senso alla vita può condurre alla follia, ma una vita senza senso è la tortura dell’inquietudine e del vano desiderio. È una barca che anela al mare eppure lo teme».

Quanti di noi sono quella barca dipinta dai versi del poeta e avvocato americano Edgar Lee Masters. Quante volte vorremmo seguire una nostra passione fino in fondo e invece siamo trattenuti dal farlo da quel senso di sicurezza che in realtà ci imprigiona e lega alla routine che ci siamo costruiti. A volte invece capita d’incontrare persone che amano talmente quello che fanno da mollare gli ormeggi dal porto delle loro abitudini per seguire semplicemente questa passione. Qualcuno le giudicherà egoiste, fuori dagli schemi, certamente fortunate: io so solo che quando le incontro il mio livello di energia interiore cresce in maniera naturale. Persone così sono una sorta di power bank del buon umore. Ecco Carole Chambert, Tiphaine Duperier e Boris Langenstein! In loro brucia una passione fortissima per lo sci, per lo stare in montagna il più tempo possibile. Forse lo davo per scontato, anzi non ci avevo neanche pensato: sarebbe stato ovvio iniziare questa intervista parlando del Laila. Sono questi tre ragazzi francesi quelli che hanno spaccato il Laila per primi!

Le montagne con i nomi di donna sono affascinanti. Le sciatrici poi! Quando a queste cose aggiungi una neve perfetta, il fatto di essere in Himalaya su uno dei pendii più iconici e in voga degli ultimi anni, il gioco parrebbe fatto. Eppure… Eppure dopo cinque minuti che eravamo con loro in un tavolo all’aperto della Val Ferret davanti a una bella birra, era chiaro quello che già nel nostro inconscio sospettavamo. Va bene il Laila, ma la cosa bella era che ci trovavamo di fronte a tre veri appassionati di montagna. Due donne e un uomo col coraggio di vivere al 100 per cento la loro passione per lo sci, per i viaggi in quota e per la neve. Energia genuina, pura e semplice! L’anno trascorso a girare il mondo con gli sci, seguendo l’eterna primavera per avere la neve più bella dalle Alpi all’Himalaya, passando per il Perù e l’Alaska, è solo una piccola parte della loro attività. Il Laila è la ciliegina sulla torta e sinceramente pienamente meritata. Sinceramente questo incontro è stato una scoperta, nel pieno della filosofia che guida la scelta dei personaggi delle nostre interviste. Non ci importa che abbiano un sito, che postino 5.000 foto da quando si lavano i denti a quando sono in cima. Ci piace parlare di sci con persone che si sentono vere senza doverlo dimostrare. Carole, Tiph e Boris sono stati davvero il prototipo dello skier che ci piace. Energia, pochi fronzoli. Come dice Fabri Fibra (mi sto violentando a fare questa citazione, ndr) nelle canzoni per i giovani «…se non usi i social nessuno si fida». Quando invece capisci che ci sono ancora quelli che preferiscono investire ogni minuto libero per stare all’aria aperta su qualche pendio invece di trascorrere tempo a postare, un senso inconscio di speranza ti pervade. Forse non è ancora tutto perduto. Non vivono fuori dal mondo e dai suoi canali di comunicazione, sia chiaro. Ma abbiamo dovuto indagare un po’ per capire chi sono questi tre ragazzi francesi. La pagina Facebook correlata al loro progetto 12 mois d’hiverrecita Ski de pente raide autour du monde. Il sito omonimo non funziona e allora partiamo da qui per conoscerli.

La prima domanda è sempre importante, ed è un po’ che ci frulla in testa: due ragazze e un uomo in giro per il mondo a sciare, chi è che dormiva in mezzo?

Ridono tutti un po’ imbarazzati. Carole alza la mano e prende la parola: Ero io!

Carole Chambaret, 32 anni, bionda savoiarda di Albertville, si avvicina allo sci col padre, quindi agonismo e un po’ di gobbe, maestra di sci in Val d’Isère; conosce il suo coetaneo e poi compagno di vita Boris Langenstein a 18 anni, anche lui trasferitosi lì per fare l’istruttore di sci e preparare gli esami per diventare Guida alpina. Boris e Tiphaine invece andavano nella stessa scuola per discipline alpine di Annecy e da allora vanno in montagna insieme. Dei veri compagni di cordata. Boris non esita a definire Tiph la sua best partner per sci e salite. Tiphaine è originaria della zona montuosa dei Bauges, poi migrata in Tarentaise. Essendo un moniteur de ski lo sci occupa molto suo tempo. D’estate ha anche lavorato come operaio forestale. Dopo essere stata membro del gruppo Excellence National Mountaineering, ha inseguito i sogni d'infanzia diventando Guida Alpina. Viaggiare in montagna è definitivamente una delle loro attività preferite. Prima d’intraprendere il progetto 12 mois d’hiver avevano già alle spalle numerosi viaggi per sciare in Turchia, Perù e Nuova Zelanda, solo per citare alcuni dei posti visitati. Poi arriva il 2016, inverno particolarmente capriccioso qui sulle Alpi, almeno all’inizio: Carole e Boris tagliano il cordone ombelicale che li lega alle loro abitudini e decidono di seguire il sogno. Un anno, 365 giorni di sci intorno al mondo, senza pressioni, solo seguire la propria voglia di sci. Il sogno di generazioni di sciatori. Come tutti anche per loro nella vita c’erano un sacco di progetti, ma era sempre difficile realizzarli tutti. Magari organizzavi un viaggio, andavi in un posto per sciare una determinata montagna. Poi uno si doveva scontrare con le condizioni, con il meteo, con il conto alla rovescia del tempo che era sempre poco.

Basta! Dopo averci pensato quasi tre anni, Carole e Boris hanno deciso di vivere a fondo quello che volevano fare: prendersi una finestra temporale sufficientemente lunga per potersi muovere in libertà, seguendo letteralmente la neve e le stagioni, fermandosi nei posti quanto bastava per fare quello che volevano. Un vero e proprio flow sciatorio intrapreso a gennaio 2016, inizialmente in due in furgone sulle Alpi francesi, partendo senza un vero e proprio piano per le prime settimane, se non per seguire il proprio istinto e adattarsi alle condizioni per scoprire le montagne. E poi gli amici che via via li raggiungevano e si univano a loro per piccoli periodi.Quindi Italia, in Valle d’Aosta, intorno a Rhêmes-Notre-Dame a respirare la prima polvere. Poi via accompagnati dal sottofondo del diesel del loro van verso Est, l’Austria, di nuovo l’Italia, i periodi di maltempo. Quindi Slovenia, Bosnia, Montenegro nel massiccio del Durmitor, nelle Alpi Dinariche dove a detta loro ci sono spettacolari montagne dai caratteri alpini. A seguire Albania, poi su verso la Polonia e i Tatra, quindi nel Sud-Ovest della Bulgaria, nei gruppi del Pirin e del Rila. E siamo solo nei primi due mesi. Arriva marzo: ovvio che ci si sposta in Turchia, nella zona dell’Ala Daglar, dove ad attenderli c’era una moltitudine di canali perfetti per sciare, come sul Demirkazik. Spesso capitava che i due sciavano al mattino e magari arrampicavano al pomeriggio. Senza un piano preciso, in fondo in montagna se la cavano abbastanza bene e la cosa compensava abbastanza la mancanza di un’organizzazione minuziosa. E poi in Turchia il kebab era troppo buono!Aprile in Georgia, il Mount Kazbek fino ad arrivare nella regione Svaneti a Mestia: questo periodo Carole e Boris lo hanno condiviso con i rispettivi padri che li hanno raggiunti e sono rientrati Francia con il furgone dei figli, visto che la coppia si stava per spostare in Alaska: rock’n roll insomma!E in Nord America i fortunelli, raggiunti da altri amici, trovano condizioni epiche nel Denali Range: 17 giorni su 18 nei quali hanno sciato in continuità una linea dietro l’altra, molte delle quali aspettavano qualcuno che le sciasse per la prima volta. Chiedere i nomi di tutte? Non se le ricordano. Insomma, occhi illuminati a palla e sciare. Punto. Poi arriva il turno del Perù, dove trovano condizioni meno buone e più secche. Ciò comunque non impedisce loro di sciare il mitico Artesonraju (6.025 m) con una doppia di 40 metri, il Tocllaraju e di provare per due volte ma senza successo l’Huascaran. Una chicca: il secondo tentativo su questo gigante, visto il buon acclimatamento (dopo quello che avevano già sciato ci mancherebbe…) e la partenza per un’altra destinazione imminente, lo hanno effettuato one push, direttamente da Huaraz, fallendo per il cattivo tempo nella parte alta che ha aiutato a sbagliare percorso. Dopo l’avventura peruviana arriva il tempo del Tagikistan, un po’ in anticipo rispetto all’apertura dei campi del Peak Communism, quindi perché non spostarsi in Kirghizistan dove sono stati solo due giorni ma hanno provato lo stesso il Peak Lenin arrestandosi a 6.400 metri? Tornati in Tagikistan, hanno poi sceso una linea splendida sul Korzhenevskaya Peak (7.105 m).Con l’arrivo di settembre e ottobre vengono raggiunti da Tiphaine Duperier in Tibet per tentare lo Shisha Pangma, la quattordicesima montagna più alta della Terra con i suoi 8.027 metri. Tiph è alla sua prima grande spedizione. Purtroppo però le condizioni sulla montagna sono pericolose, nevica continuamente e una valanga uccide uno degli sherpa. Carole non si è ben acclimatata, Boris e Tiphaine stanno bene, ma c’è troppa neve fresca, o semplicemente troppo per noi, come ci dicono. L’incidente, poi, ha contribuito a creare una strana atmosfera.A novembre si torna a casa, in Francia: due mesi ancora nel 2016 per sciare!

Poche chiacchiere e tanto sci. Di solito chi realizza progetti come questo cerca più supporto mediatico e da aziende di settore. Che scelta è stata la vostra?

«Guarda, siamo un po’ pigri. Pigri nel cercare sponsor e quel genere di supporto. Ci sono state delle ditte come Outdoor Research o Völk che ci hanno aiutato con materiale e piccoli contributi, ma tutti e tre abbiamo un lavoro e i nostri soldi li spendiamo per fare le cose in montagna!» O per Carole - aggiunge Boris - anche se lei non pare convintissima e arrossisce.

Il vostro progetto 12 mois d’hiver lo avete portato a termine nel 2016. Poi subito Laila?

«No, no anzi! Ci piace troppo viaggiare con gli sci! Nel maggio 2017, io (Boris, ndr) e Tiph siamo stati in Kashmir e Ladak. Una spedizione bellissima, forse la più bella che abbiamo fatto. Non c’era nessuno, solo la gente dei villaggi di alta montagna. Abbiamo sciato montagne tra 5.000 e 7.000 metri tra cui il Nun. Sempre nel 2017, abbiamo tentato il Pumori (7.161 m) sul confine tra Nepal e Tibet, la stessa linea che aveva tentato Paul Bonhomme. È stata una bella spedizione, ma anche per noi niente cima: troppo ghiaccio, abbiamo tentato anche senza sci, come salita alpinistica, ma ci siamo dovuti fermare a 100 metri dal punto più alto. Pazienza, magari torneremo».

Poi basta e via per il Laila? Siamo qui per farcelo raccontare. Una montagna che è diventata un’icona per lo ski de pente.

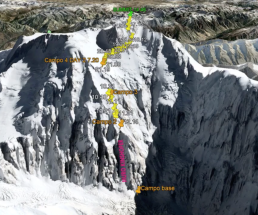

«Sì, la spedizione dopo è stata quella del maggio 2018 del Laila. Tutti e tre insieme. Forse la spedizione più facile che abbiamo portato a termine, per condizioni e logistica. Quando siamo arrivati, il nostro contatto dell’agenzia locale ci ha detto che a breve sarebbe arrivato anche un team italo-svizzero per provare il Laila (quello di Cala Cimenti, Matthias Koenig e compagni). Quasi non ci credevamo e nemmeno eravamo sicuri di aver ben capito. Di Laila in Pakistan ce ne sono ben tre dopotutto».

Sentivate un po’ di pressione?

«No, però confessiamo che alla prima finestra di bel tempo, anche se non eravamo perfettamente acclimatati essendo appena arrivati, abbiamo provato! Bam! (ridono, ndr).

Siamo stati molto fortunati, eravamo saliti un paio di volte oltre i 5.000 metri, ma poi abbiamo deciso di provare direttamente dal campo base. Partenza poco dopo mezzanotte, 2.000 metri di dislivello, un percorso vario e con diverse esposizioni sulla montagna, con sezioni più o meno tecniche. Il traverso per entrare in parete ci sembrava carico, forse abbiamo osato, c’era una neve stupenda, ma era tanta. Dopo quasi dodici ore eravamo in cima. In salita per la neve e per la quota è stato faticoso, ma una volta fatti scattare gli attacchi è stato incredibile, neanche difficile se vogliamo. Ovvio, la prima parte era davvero dritta, ma con quella neve sciare è stata la cosa più facile! Volevamo venire a sciare questa montagna già durante il nostro anno passato a sciare, ma non siamo riusciti a organizzare bene il periodo per avere buone condizioni. Quest’anno è stato davvero perfetto. Forse la migliore neve che abbiamo mai sciato in quota!».

Siete stati molto fortunati, Cala ci ha riferito di condizioni diverse durante la sua discesa.

«Sì, sì, è vero, ce lo ha detto, le condizioni sono cambiate, la neve si è compattata. Non sappiamo se sarebbe stata così facile».

Una discesa che ha avuto un bel ritorno mediatico.

«Guarda, la cosa incredibile è che quando abbiamo chiamato i nostri amici in Francia, già la cosa si sapeva, e noi non avevamo ancora detto niente, quasi dubitavamo che i nostri genitori avessero cantato. Potere del web».

Visto che siete veramente degli esperti del connubio sci-viaggio, che posti sentite di consigliare per un’esperienza di questo tipo?

«La Turchia, la zona dell’Ala Daglar, senza dubbio. È un buon compromesso tra uno sci selvaggio e accessibile senza troppa fatica. È un viaggio per divertirsi e godere dello sci su un terreno adatto e ricco di possibilità anche ripide. Il periodo migliore di solito è marzo, ma non è troppo difficile raccogliere informazioni. Più in primavera anche l’Alaska, se si vuole qualcosa di più lontano. Come dicevamo prima, noi siamo stati nella zona del Ruth Glacier, nel Denali Range. Siamo stati fortunati ma è un posto fantastico per linee e neve».

Qui attorno a questo tavolo siamo stati tutti in Perù ultimamente, per vacanze, per sci e soprattutto voi per un periodo più lungo, ci tornereste per sciare?

«Non so (Carole, ndr). Magari mi piacerebbe DI più vedere il Cile e la Patagonia. M’ispira molto un viaggio con gli sci nello Hielo. In Sud America comunque ci sono anche montagne più alte e discese ambiziose che ancora aspettano di essere percorse (Boris, ndr)».

Lo sci nella vostra vita di tutti i giorni che posto occupa? È quasi scontato che sia rilevante ci pare.

«Se dobbiamo essere sinceri, più che lo sci in sé, ci piace da matti stare in montagna. Meglio se a scoprire posti nuovi. (Tiphaine, ndr) Mi piace il senso di avventura che sa regalare stare in un posto che non conosco. Addirittura certe volte, quando devo affrontare una salita o una montagna che è stata già percorsa, preferisco informarmi dopo. Non raccolgo particolari informazioni o impressioni, magari in rete. Così non sono influenzata e vivo meglio quel sentimento di scoperta. Non mi importa molto essere i primis u una montagna».

Sci e viaggio: un po’ come i pionieri dell’alpinismo qualche decennio fa. Quali sono secondo voi le prossime frontiere della disciplina?

«Non so, in questa disciplina è scontato dirlo, dipende sempre tutto o quasi dalle condizioni. Sul Laila eravamo a 6.000 metri e abbiamo avuto le condizioni per il migliore sci della nostra vita, ad esempio. Spesso Boris ripete che, in realtà, se uno vuole fare qualcosa di più difficile di un altro, allora deve fare certe discese con cattive condizioni, con neve dura o crostosa. La difficoltà non sta esclusivamente nella pendenza».

Boris, quindi, non cerchi solo la bella neve?

«Beh, diciamo che a volte, non troppe ovviamente, mi piace anche fare qualcosa quando non ci sono le condizioni. M’impegna ed è più coinvolgente. Ma non esagero. Per me lo ski de pente è un’opportunità per scoprire nuovi terreni di gioco!».

Domanda classica sui materiali che utilizzate.

«Materiale Völk, della serie BMT tra i 90 e i 95 mm. Per quanto ci riguarda spesso per il grip su nevi dure è importante anche il tipo di scarpone che si utilizza, ma comunque niente di estremo o particolarmente pesante, tipo Maestrale o Tlt, ognuno usa quello che preferisce».

Ora, come da tradizione delle interviste con più persone, la stessa domanda con diverse risposte: chi è il più fanatico di sci tra voi?

Carole: «Boris!».

Tiphaine. «Boris».

Boris. «Io, senza dubbio!».

Chi è quello che osa di più in momenti difficili?

Carole: «Sempre Boris!».

Tiphaine: «Difficile dirlo, è raro che siamo in conflitto su una decisione».

Boris: «Mi conosco e capisco con Tiphaine, e Carole si fida di noi».

Il più attento?

Carole: «Strano a dirlo, di nuovo Boris».

Tiphaine: «Carole».

Boris: «Carole!».

Domanda che vi metterà in difficoltà: il migliore a sciare?

Carole: «Boris».

Tiphaine: «Carole è perfetta».

Boris: «Carole».

Il più buffo e divertente del gruppo?

«Impossibile dirlo…presi tutti insieme siamo davvero divertenti!».

Il sogno nel cassetto?

Carole: «Mmmm… troppi».

Tiphaine: «Come Carole, ho troppe cose che ritengo importanti e vorrei fare».

Boris: «Non ho ancora mai visto la mia linea perfetta».

Un aggettivo per i tuoi compagni e poi la chiudiamo.

Carole: «Boris è perfezionista all’estremo, Tiphaine umana!».

Tiphaine: «Boris è creativo! Ha un feeling con la montagna incredibile, Carole è solida!».

Boris: «Tiph è letteralmente la più forte alpinista che io conosca, Carole generosa, motivata, perseverante!».

Questo articolo è stato pubblicato su Skialper 120, info qui.

Cala Cimenti, discesa quasi integrale dal Nanga Parbat

Arriva qualche informazione in più dal Nanga Parbat sulla discesa con gli sci di Cala Cimenti e del russo Vitaly Lazo. A qualche ora di distanza ecco i primi dettagli dopo le informazioni di ieri, quando a un certo punto si era temuto anche il peggio vedendo la traccia del Garmin inReach ferma per quasi un’ora. L’altro russo Anton Pugovkin, sceso a piedi, non riuscendo a scorgere più i due aveva dato l’allarme. «Cala aveva un ampio zoccolo di ghiaccio sotto gli sci e si è fermato a lungo per scalfirlo» dice la moglie Erika Siffredi, raggiunta al telefono dalla redazione di Skialper. Erika è stata in grado di fornirci altri dettagli interessanti. La discesa è iniziata circa 50 metri sotto la cima perché in vetta ci sono delle rocce non sciabili. La partenza è avvenuta all’imbrunire, verso le 17,30 ora locale e quindi in parte sono state necessarie le frontali. Cala ha sciato fino al C4, dove è arrivato dopo la mezzanotte, dopo essersi fermato a riposare e dopo che Vitaly aveva deciso di proseguire a piedi nell’ultimo tratto. Ha poi proseguito con gli sci il giorno seguente anche verso il C3 e il C2, ma in un tratto ghiacciato è stato necessario l’utilizzo delle corde. Ora, dopo i festeggiamenti in tenda, sta rientrando verso Skardu. Il primo ad arrivare in vetta in questa stagione è stato il francese Boris Langenstein che, dopo un tentativo di salita fallito a quota 8.030 metri a causa della tanta neve e della fatica a battere traccia, è arrivato in vetta il primo luglio e ha sciato fino al C4, per poi proseguire il 2 luglio fino al campo base, tranne 100 metri di corda fissa sotto il campo 3 per affrontare un tratto ghiacciato. Con lui c’era la compagna Tiphaine Duperier, che però si era fermata prima della vetta, probabilmente stanca per le notti passate in quota. Anche Langenstein è però partito poco sotto la vetta, probabilmente a 8.070 o 8.080 metri secondo quanto dichiarato a Montagnes Magazine. Langenstein-Duperier sono una vecchia conoscenza di Cala Cimenti e l’anno scorso hanno sciato qualche giorno prima del piemontese l’estetica linea del Laila Peak. Al duo francese si deve inoltre la probabile prima discesa del Peak Spantik, un 7.000 del Karakoram, realizzata a giugno.

Cala Cimenti, vetta e discesa con gli sci del Nanga Parbat

Dunque Cala Cimenti ce l’ha fatta. Non senza qualche momento di paura. Il piemontese, partito alle 3 di mattina ora locale del 3 luglio, è arrivato in vetta al Nanga Parbat (8.126 m) lungo la via Kinshofer con i russi Vitaly Lazo e Anton Pugovkin ed è sceso con gli sci. «Sono sdraiato in cima al mondo e piango, rido e ti amo» il post pubblicato ieri sulla pagina Facebook Cala Cimenti Cmexperience dedicato alla moglie Erika Siffredi. Poi la discesa, durante la quale la traccia gps si è fermata a lungo e a un certo punto si è temuto il peggio. Invece sia Cala che i due russi sono arrivati al C4 verso le 18, non è però ancora chiaro se tutti siano scesi con gli sci e quali tratti abbiano percorso con i legni ai piedi, anche se sembra che solo Vitaly sia partito dalla vetta insieme a Cala sciando. L’ultimo aggiornamento poche ore fa: «Noi a C2 sopra al muro Kinshofer. Che bello pensare di non farlo mai più. Abbiamo sciato fin qui, la neve è una merda ma procediamo».

Ecco il racconto di quelle ore concitate pubblicato dalla moglie in un post Facebook:

«Ad un certo punto la traccia si ferma per più di un'ora. È fermo. Non si muove. Mio fratello Nicolò capisce immediatamente che sta succedendo qualcosa e mi allerta. Nello stesso momento arriva un sms dello staff russo:‘Erika, è successo qualcosa. Anton dice che si sono divisi, lui sta scendendo a piedi, Cala e Vitaly con gli sci ma non li vede più, non ripondono. Contatta immediatamente Cala, se non risponde avvertiamo i soccorsi e chiamiamo le assicurazioni’.Cala non risponde. Contatto i ragazzi di Intermatica che mi offrono immediatamente il loro supporto. Nel panico riesco a chiamare qualche amico, Kuba mi raggiunge immediatamente a casa e prende in mano la situazione. Marco cerca di farmi ragionare e tenta di tenermi tranquilla. Arriva anche Gianluca a casa della mia famiglia che grazie ai suoi contatti mette in allerta chi dall'Italia potrebbe darci una mano nel caso di difficoltà gravi. Alessandro, il fratello di Cala tenta di contattare lo staff russo ma nessuno parla inglese e non riusciamo ad avere informazioni utili. Ad un certo punto la traccia si muove, pare che Cala stia tornando a scendere ma nessun messaggio di rassicurazioni. I miei fratelli Carlo e Nicolò iniziano ad aggiornare un file in cui segnano tutte le coordinante inviate dal Garmin con i relativi orari, continuano a dirmi ‘Erika, sta scendendo, è lento ma scende’. Dopo ore un sms di Cala ‘abbiamo avuto dei ritardi. Poi ti racconto. Non ho il satellitare’».

Valle dell’Orco Outdoor Destination

Se state cercando una località fighetta dove andare a bere uno spritz a fine giornata, mi spiace, siete finiti sull’articolo sbagliato. Se vi piacciono le falesie plaisir con gradi farlocchi, di nuovo, mi spiace, ma andate da un’altra parte. Se vi piace il trail da passerella, dove si va a correre su sentieri balcone sfoggiando l’ultimo completo di Kilian… inutile dirlo, ma qui contano solo le gambe, quando si tratta di attraversare valloni deserti sul filo dei 3.000 metri. La Valle dell’Orco è un posto per quelli a cui piace trovare lungo in parete con le gambe che tremano mentre le mani cercano il friend giusto da piazzare; per quelli che agli apericena sul lungolago vestiti da boulderisti preferiscono i rifugi in quota o le piole dove non bisogna temere l’aglio nelle acciughe al verde; per quelli che si scaldano a leggere i libri di storia dell’alpinismo, perché una parte di essa ha trovato su queste pareti il suo palcoscenico; per quelli per cui andare a correre significa ravanare in una pietraia. Insomma, la Valle dell’Orco chiede ed elargisce sincerità. Ho cominciato a frequentare il lato piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso qualche anno fa, scegliendo la Royal Ultra Skymarathon come mia prima gara di skyrunning (una decisione non troppo oculata, a posteriori). Poi è arrivata l’arrampicata e le prime vie in stile trad, quel modo un po’ matto e un po’ radical chic di scalare senza utilizzare protezioni fisse (spit), ma ricorrendo all’uso di sistemi rimovibili come friend e nut, che su queste pareti granitiche ha il suo naturale terreno d’elezione. Assieme ad altre valli piemontesi è stata una dei teatri dove l’alpinismo italiano ha vissuto la rivoluzione del Nuovo Mattino negli anni ’70, l’equivalente piemontese degli arrampicatori hippie che in Yosemite sostenevano l’arrampicata libera, tanto nello stile in parete quanto in quello di vita: scala pulito, non piantare chiodi, non stressarti e magari fumati una canna. Con un distacco totale dalla visione eroica della montagna di allora, quelli del Nuovo Mattino erano solo ragazzi che volevano divertirsi, non figure militaresche alla conquista dell’Alpe. Un po’ come nel freeride adesso, no? Poco alla volta mi sono innamorato di questa selvaggia valle poco conosciuta dal turismo di massa della montagna, che pare esercitare un misterioso fascino sui suoi frequentatori sin, tanto che non di rado capita di trovare freaks che per venire qua macinano ore e ore di statali e autostrade a bordo di furgoni scassati, come i due ragazzi venuti dalla Romania che ho incontrato a inizio mese alla parete del Dado.

Parco Nazionale del Gran Paradiso: dove (ri)nascono gli stambecchi

La relazione tra gli stambecchi e il Parco stesso è talmente forte che si può tranquillamente affermare che senza uno dei due, neanche l’altro esisterebbe. Questo perché nel 1856 venne istituita la Riserva Reale di Caccia del Gran Paradiso, per concedere ai Savoia l’esclusività delle attività venatorie sugli stambecchi, che all’epoca si credeva che fossero estinti su tutto l’arco alpino, ad eccezione di una piccola colonia sul versante valdostano. I Savoia proibirono ai valligiani la loro caccia, riservandola per se stessi, ma allo stesso tempo favorirono il ripristino della popolazione, poiché dal loro mirino si salvavano gli esemplari femmina e i cuccioli. Le resistenze iniziali furono vinte con la promessa di Re Vittorio Emanuele II di «far trottare i quattrini sui sentieri del Gran Paradiso» ed effettivamente i benefici furono immediati: vennero fatte opere di riqualificazione dei centri abitati di fondo valle, costruiti ponti e - soprattutto - creata una rete di mulattiere che si estendono tutt’oggi per oltre 300 chilometri, dalla canavesana Noasca alla valdostana Champorcher. Si tratta di vie di collegamento uniche nel loro genere, costruite con fondi lastricati e muri di sostegno, per permettere ai Reali e al loro seguito di guardiacaccia e battitori di spostarsi facilmente a cavallo… e agli skyrunner di correre ad alta quota, visto che il tracciato della Royal Ultra Skymarathon ne ricalca in gran parte il tracciato originale. Nel 1922 Vittorio Emanuele III istituì il Parco Nazionale vero e proprio, il primo in Italia, a cui tutto l’arco alpino deve qualcosa: il ripristino della popolazione degli stambecchi. Tutti quelli che vivono ancora oggi sulle Alpi sono arrivati infatti da qui, unico luogo dove è cominciata la loro salvaguardia, la cui popolazione si attesta a più di 2.700 unità, che condividono il domicilio con oltre 7.000 camosci. Rispetto a quello dei cugini valdostani, il lato canavesano è giudicato a torto più sfigato, complice anche una mentalità diversa in passato che ne ha frenato l’espansione turistica. Se sia meglio o peggio, è soggettivo. Quello che è sicuro è che il versante sud del Parco offre una wilderness e un isolamento rari nelle Alpi.

Stefano, il papà della Royal