Drei Zinnen Alpine Run, correre nel mito

Dal 1998 sono passati oltre 15.000 finisher sotto l’arco gonfiabile con invidiabile vista sulle Tre Cime di Lavaredo. Ma il panorama, che ti mette le ali negli ultimi metri, dopo 17,5 chilometri e 1.350 metri di dislivello, è solo una delle scuse per provare – almeno una volta nella vita – la Drei Zinnen Alpine Marathon, gara simbolo della corsa in montagna. O, più semplicemente, per venire a provare il percorso, non necessariamente di corsa, con uno stile più vacanziero. Noi abbiamo percorso l’anello che collega Sesto ai rifugi Comici e Locatelli (con rientro poi a valle lungo il sentiero che non fa parte del tracciato della gara, perché il traguardo è in quota) in compagnia del presidente del comitato organizzatore della gara in programma il prossimo 14 settembre, Gottfried Hofer. Quale scusa migliore per scoprire chicche e segreti di un evento e di un luogo davvero mitici? Per esempio i deliziosi piatti del rifugio Pian di Cengia e tanti aneddoti sulla Alpine Race. Qualche anticipazione? Alla seconda edizione gli iscritti avevano già raggiunto quota 700 e alla terza 996. Ludwig Tschurchenthaler, ideatore della gara, aveva scommesso che al raggiungimento del millesimo concorrente si sarebbe rapato a zero e così gli amici del comitato organizzatore si adoperarono per trovare altri quattro concorrenti. Nel 2001 andò in scena un’edizione mezza maratona, sulla distanza di 21 chilometri, ma non ebbe successo e presto si ritornò al percorso originale.

150 ani di alpinismo sulle Tre Cime

Il 18 luglio 1869, con la salita della Punta dei Tre Scarperi (3.152 m) a opera di Paul Grohmann con le guide F. Innerkofler e P. Salcher, si apre l’epopea dell’alpinismo nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. Solo poche settimane dopo, il 21 agosto, lo stesso Grohmann compì la prima ascensione per la via normale, sulla parete Sud, alla Cima Grande di Lavaredo (2.999 m). Per celebrare questa ricorrenza tutta l’estate sarà ricca di appuntamenti (www.sexten.it/150). Christoph Hainz, alpinista altoatesino che sulle Tre Cime ha aperto quattro nuove vie (Das Phantom der Zinne sulla Cima Grande, Alpenliebee Pressknödl sulla Cima Ovest, Ötzi trifft Yeti sulla Cima Piccola) ha inaugurato una nuova via che vuole celebrare i 150 anni dall'ascesa di Grohmann. La Grohmann – Hainz si snoda sulla Cima Grande, parete Sud.

Tutte le dritte per una vacanza a ritmo di sport ai piedi delle Tre Cime e le bellissime foto di Giuseppe Ghedina su Skialper 125 di agosto-settembre.

Silvia Rampazzo, la forza di battere gli uomini

Ora, dopo le medaglie Mondiali, dopo gli exploit a Zegama, dopo che nello scorso fine settimana ha vinto la classifica assoluta della Camignada poi siè refuge di Auronzo di Cadore (35 km, 1.200 iscritti), battendo gli uomini e rifilando 13'' a Ivan Geronazzo, è la donna copertina. Con un altro primato non da poco: oggi è in prima pagina sul Corriere della Sera. Ma Silvia Rampazzo è forte perché è forte soprattutto dentro, e lo ha dimostrato da subito. La sua è una di quelle belle storie, di persone normali, con un lavoro impegnativo, che hanno iniziato a correre con la maglietta di cotone e che riescono a liberare la mente mettendo un piede davanti all'altro, sempre più velocemente. Silvia è stata testatrice della nostra Outdoor Guide per diversi anni e nel giugno 2016 l'abbiamo intervistata per la prima volta. Ecco le risposte più significative e come è nata la sua grande passione per la corsa tra i monti. E se volete conoscerla meglio, c'è anche il bel capitolo scritto da Simone Sarasso in Trail Rock Girls, appena pubblicato dalla nostra casa editrice.

Silvia, oggi sei una tra le più affermate runner off-road a livello nazionale, ma come hai iniziato a correre?

«Sono ingegnere ambientale e passo tanto tempo al computer oppure in viaggio. Per questo sento il bisogno di muovermi. Però a correre ho iniziato una decina di anni fa, in pianura, sull’asfalto, in un difficile momento famigliare. Mi aiutava a scaricarmi e a liberare la testa. Correvo tutti i giorni, senza cardio, con i pantaloni e la maglietta di cotone, senza pensare al tempo né mai gareggiare. Per me era una valvola di sfogo. Che purtroppo è durata poco perché dopo qualche mese ho iniziato ad avere male alle ginocchia. Se facevo una corsetta zoppicavo per giorni…».

Come mai?

«La diagnosi è stata subito impietosa: sublussazione a entrambe le ginocchia, infiammazione e consumo delle cartilagini. Così per anni ho smesso di correre, a volte zoppicavo anche solo a camminare. Mi avevano detto che non avrei più potuto correre, al massimo venti minuti la domenica. Ho sempre amato la montagna e appena potevo me ne scappavo sulle Dolomiti, a volte salivo a piedi e tornavo con gli impianti per non sollecitare le ginocchia. Poi ho conosciuto Michele, il mio ragazzo. Lui correva, su strada e qualche skyrace. Un giorno mi ha proposto una corsetta sui sentieri e da lì è nato tutto. Forse il terreno diverso mi ha aiutato. Alla fine del 2010 ho rimesso le scarpe, qualche garetta, a partire dalla Transcivetta - con tempo eterno… - fino alla stagione 2013 quando ho iniziato a ottenere risultati di soddisfazione».

Poi è stato un crescendo…

«Sono riuscita ad allenarmi bene e i risultati sono venuti, ma inaspettati. Mi è sempre piaciuto il senso di libertà della corsa e amo la montagna pur essendo di pianura, ma non ho mai avuto spirito agonistico. Improvvisamente mi è sembrato di vivere un sogno».

Poco spirito agonistico allora aiuta a vivere le gare con meno stress…

«Non lo so, diciamo che per me le gare sono uno stimolo perché sono di indole pigra, così mi pongo degli obiettivi per correre nella natura e tra le montagne. Delle gare amo la fatica e la soddisfazione che premia il raggiungimento di un obiettivo, la sfida contro me stessa e i miei limiti».

La montagna, una grande passione?

«Sì e anche gli sport di montagna, al liceo e all’università mi piaceva andare anche ad arrampicare. All’inizio camminavo, poi ho iniziato a correre con addosso il pesantissimo equipaggiamento dettato dal ‘non si sa mai’, con il solo scopo di abbattere i tempi di avvicinamento e andare più lontano».

Come ti alleni?

«In settimana solo in pianura, riesco a fare salita e discesa esclusivamente nei week-end. La salita è un toccasana per le mie ginocchia perché lavoro molto di muscoli e si rinforza la struttura della gamba, ma abito in pianura…».

Raccontaci qualche corsa insolita, visto che fai un lavoro che ti porta spesso in giro per il mondo.

«Sì, sono ingegnere ambientale nel campo oil&gas e spesso ho viaggiato in posti lontani. Mi è capitato di correre, naturalmente tutta coperta dalla testa ai piedi, con un caldo pazzesco, in Iran. Oppure in Kazakistan, o anche in Congo».

Alex Honnold, la libertà è perfezione

«Scusatemi, ma non sono abituato alle strade italiane, sono strettissime e la gente guida veloce. È pericoloso. E poi non ci sono le marce automatiche e io, alle marce manuali, non ci sono abituato». Quando uno che ha scalato Freerider su El Capitan, appeso a tacche millimetriche, senza corda e imbracatura, 900 metri sopra il vuoto, ti dice così, ti lascia senza parole. Quando Alex Honnold, protagonista assoluto del documentario Free Solo, premiato con l’Oscar, si è presentato allo stabilimento La Sportiva in Val di Fiemme, aveva la faccia stravolta. Ma la visita alle linee di produzione del marchio che gli fornisce le scarpette d’arrampicata (per la cronaca in Free Solo ha usato le TC Pro) è stata l’occasione per conoscere il vero Alex Honnold, lontano dagli stereotipi e dai flash. Prima che fosse sulla bocca di tutti. Ed Emilio Previtali quel giorno c’era. Così, per parlare a modo nostro di quello che in questo momento è probabilmente il più popolare (a dispetto del suo carattere schivo) sportivo outdoor, su Skialper 125 di agosto-settembre abbiamo pubblicato e adattato un capitolo tratto dal libro celebrativo dei 90 anni di La Sportiva, realizzato dalla nostra casa editrice. E ad Alex abbiamo anche riservato la copertina, una prima per Skialper, che non aveva mai pubblicato cover legate al mondo del climbing. C’è sempre l’eccezione che conferma la regola… Lo scatto di copertina è stato realizzato dal team di Jimmy Chin, regista di Free Solo insieme alla compagna Elizabeth Chai Vasarhelyi.

«In una solitaria i dettagli sono tutto. Mani e piedi. Per piediintendo dire: scarpe. Per le mani a volte uso una colla che asciuga la pelle delle dita che non deve essere né troppo secca, né troppo umida. Deve essere giusta. Se la pelle è troppo secca, non puoi fidarti degli appigli perché non li senti bene e sei costretto a tirare con le braccia più del necessario, sprechi un sacco di energie, non va bene. Se la pelle è troppo umida invece, se suda e scivola, la magnesite non basta. Non riesci a fidarti come dovresti perché hai paura di perdere la presa. La pelle delle dita deve essere giusta, né troppo secca né troppo umida».

Questa e tante altre chicche su Skialper 125 di agosto-settembre: info qui.

Skialper 125: the reason why

The reason why. Il motivo che ci fa alzare alle cinque del mattino per andare ad allenarci, che ci fa massacrare di fatica per portare a termine una cento miglia con le scarpe da trail ai piedi, oppure che ci fa salire l’adrenalina a mille quando ci infiliamo in un ripido canalino tra le rocce. È questo il tema di Skialper 125 di agosto-settembre, 160 pagine tutte da leggere durante le vacanze estive. E da guardare, a partire dalla copertina, uno scatto di Jimmy Chin, il regista del documentario Free Solo, premiato con l’Oscar, che immortala il climber Alex Honnold sulla vertiginosa parete di El Capitan. Dopotutto il perché è sempre stato all’origine della ricerca dell’uomo. Una domanda profonda, che abbiamo cercato di interpretare in modo leggero, nel nostro stile. Ma è un po’ come quei film di Checco Zalone che fanno ridere con la scusa di riflettere su problemi o argomenti seri. Skialper 125 sarà in edicola a partire dal 2 agosto.

FRANÇOIS CAZZANELLI, PROVA A PRENDERMI - La Guida valdostana ha chiuso un 2018 da incorniciare e aperto il 2019 con lo stesso ritornello. Il record alle quattro creste del Cervino e la Cresta Cassin al Denali affrontata in stile fast & light sono gli ultimi exploit ma, proprio mentre Skialper andava in stampa, François si è regalato anche l’integrale di Peuterey in meno di 16 ore. Lo abbiamo incontrato ai piedi del suo Cervino per parlare di alpinismo, velocità, leggerezza. E naturalmente del Denali. E lo abbiamo fatto fotografare da Achille Mauri, pensando proprio ai concetti di tempo e velocità.

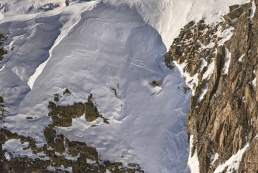

A CLOSE CALL CON JESPER PETERSSON - Lo sciatore svedese, in coppia con Mikko Heimonen, è uno di quelli che ha sciato l’impossibile nella zona del Monte Bianco, aprendo linee in continuazione negli ultimi anni. Poi a maggio, mentre si trovava sul Khalitna Queen, in Alaska, è stato trascinato per 800 metri in uno stretto canale da una placca a vento, procurandosi diverse fratture alle vertebre e alle costole. «Se trascorri un sacco di tempo in montagna su pendii ripidi, la domanda non è se accadrà qualcosa, ma piuttosto quando accadrà qualcosa – ha detto Jesper-. Però se sei preparato e utilizzi tutta la tua esperienza e conoscenza, ritengo che non sia davvero più pericoloso che guidare una macchina ad alta velocità incrociando auto in senso opposto distanti solo qualche metro».

LE RAGIONI DI FRANCO - Giornalista di successo, globetrotter, perché Faggiani, responsabile dell’ufficio stampa del Tor des Géants, ha iniziato a scrivere libri in cui la montagna e comunque la natura non mancano mai? Simone Sarasso ha intervistato l’autore dei libri La Manutenzione dei Sensie Il guardiano della collina dei ciliegi.

ALEX HONNOLD, LA LIBERTÀ È PERFEZIONE - Tempo fa, quasi un anno, La Sportiva ci ha chiesto di scrivere il libro per celebrare i primi 90 anni di attività. Tra i vari capitoli ce n’è uno che racconta della visita in azienda del climber americano, fresco di Freerider slegato. Poi quell’impresa ha portato alla realizzazione del documentario Free Solo, premiato con l’Oscar, e per celebrare il riconoscimento abbiamo adattato il testo, scritto da Emilio Previtali, trasformandolo in un articolo da leggere con molta attenzione. Più the reason why di così...

ANDREA GALLO, IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO - Freerider, skateboarder, climber e uno dei pionieri di Finale Ligure; ma anche regista di video clip di alcuni dei più famosi trapper. Andrea Gallo continua ad attraversare mode e attività sportive con leggerezza e ha più di qualche cosa da dire su alcuni degli sport che amiamo di più. E poi ha appena pubblicato Finale 51, la nuova guida cartacea per il climbing nella località ligure…

LA CONFRATERNITA DI BARKLEY MARATHONS - Purtroppo sei stato ammesso alla Barkley Marathons. Già la risposta alla domanda d’iscrizione lascia presagire quanto faticosa sia la gara sulle colline del Tennessee, considerata la ultra più difficile al mondo. In più di 30 anni sono state accettate oltre mille iscrizioni, una quarantina all’anno, ma solo in 18 volte un concorrente ha tagliato il traguardo. Ci sono poche certezze sulla Barkley, la lunghezza e il dislivello sono stimati, la partenza può avvenire tra mezzanotte e le dodici e i concorrenti vengono avvertiti un’ora prima dal suono della conchiglia… Eppure c’è chi farebbe carte false per provarla tutti gli anni. Quattordici pagine di storie, con le stupende fotografie di Alexis Berg.

PRIMA/DOPO LA LUT - La La Sportiva Lavaredo Ultra Trail è la gara simbolo delle lunghe distanze in Italia. Per documentare volti, ma anche gambe e fisici prima e dopo i 120 chilometri Federico Ravassard si è presentato sulla linea del traguardo e ha fotografato alcuni dei protagonisti. Naturalmente prima e dopo…

DENTRO LA DOLOMYTHS RUN ULTRA - Il racconto di Luca Carrara della Sellaronda in versione estiva e i consigli per affrontare al meglio il giro dei passi. Con il pettorale o senza.

URMA - Una gara clandestina, a inviti. Cinquanta chilometri per riscoprire le vere motivazioni che ti fanno alzare la mattina e allenarti. Cinquanta chilometri per riscoprire il trail come scusa per stare insieme e andare oltre lo stereotipo iscrizione-certificato-pacco gara-medaglia-classifica-punteggio ITRA.

DREI ZINNEN ALPINE RUN, CORRERE NEL MITO - Si arriva ai piedi delle montagne simbolo delle Dolomiti. Eppure questa grande classica della corsa in montagna è molto di più di quel panorama che ti dà forza sul traguardo. E merita di essere percorsa anche senza il pettorale. Siamo andati a provare il percorso della gara in programma il 14 settembre con il presidente del comitato organizzatore e ci siamo fatti dire tutte le dritte per vivere un’esperienza unica in uno degli angoli più belli dei Monti Pallidi, anche senza il pettorale, magari per una vacanza all’insegna dello sport.

LA GRANDE MURAGLIA CAMUNA - Alla Bocchetta di Valmassa, in Valcamonica, è rimasta praticamente intatta la seconda linea di fortificazioni della Grande Guerra. Interamente costruite a secco, è impressionate come queste strutture abbiano resistito all’usura del tempo, al vento, alla pioggia e alle nevicate, qui particolarmente abbondanti. «Qui i soldati salirono, utilizzando la strada militare appositamente realizzata, solamente nei periodi più caldi della guerra, quando si temeva, appunto, lo sfondamento del fronte e quindi l’invasione da parte degli austrici – scrive Tatiana Bertera su Skialper - Ma aspettarono, a volte anche per lungo tempo, fino al segnale di cessato allarme, per poi tornarsene a valle ed essere, magari, spediti su un altro fronte».

ANTICIPAZIONI E PROVE - Le ultime novità presentate alla fiera Outdoor by Ispo, ma anche la prova della prima scarpa da trail termoformabile, Tecnica Origin, della nuova Hoka One One Arkali, ideale per hiking e approach, e della new entry Scott Kinabalu RC 2.0.

PORTFOLIO - Abbiamo ampliato la sezione fotografica a inizio rivista, ora di dieci pagine, e con questo numero la rubrica volta pagina: verrà curata ogni volta da un affermato fotografo che selezionerà non solo i suoi scatti, ma anche quelli dei colleghi. Naturalmente cercando di restare fedele all’argomento del numero. Abbiamo iniziato affidando il lavoro a Damiano Levati.

L'incredibile storia di Mira Rai

Non devi per forza essere nata in una ricca città del mondo occidentale, avere frequentato le migliori università, un master negli Stati Uniti, costruito un impero attraverso i post di Instagram per diventare una influencer, fonte d’ispirazione per milioni di tue coetanee. Puoi diventare influencer se ti chiami Chiara Ferragni, puoi diventarlo se ti chiami Mira Rai e sei nata a Bhojpur, Nepal, dove non arrivano strade asfaltate, linee telefoniche e corrente elettrica. Ed è prodigioso nel primo caso - perché emergere non è mai facile, anche nella sovrabbondanza di opportunità offerte dalla società del benessere - come nel secondo. Cambiano solo le prospettive e il fine delle proprie azioni. Puoi diventare una case history per la Business School di Harward e avere dieci milioni di follower oppure essere nominata National Geographic Adventurer of the Year, finire sulla copertina di Outside in compagnia di Lindsey Vonn e venire premiata insieme a Indra Nooyi, potente ceo della PepsiCola, come Game Changer dalla Asian Society di New York, fondata da John D. Rockfeller terzo. Puoi diventare l’idolo di milioni di teen-ager, organizzare un matrimonio con annesso luna park e andarci con un aereo che porta il tuo nome. Oppure puoi arrivare in Europa e non sapere neppure cosa è un treno; aiutare Rashila Tamang a diventare guida di trekking in Nepal; permettere a Sunmaya Budha di correre alla Livigno Skyrace; fondare una onlus per dare un’opportunità in più alle donne del tuo Paese attraverso lo studio e lo sport; organizzare un trail nel tuo villaggio; andare dal presidente del Nepal e convincerlo a portare la corrente elettrica e le telecomunicazioni in un remoto paese di montagna. E non sono differenze di poco conto.

Quando Mira Rai ha deciso di arruolarsi nell’esercito maoista, dicendo alla madre che sarebbe stata via per una settimana, a 14 anni, aveva un unico scopo: cercare qualche opportunità in più di quelle che la vita riserva a un’adolescente nepalese, imparare invece di finire nelle braccia di un marito a 12 anni. «Le donne nepalesi accudiscono la casa e vanno a dare da mangiare agli animali sulle montagne, mia madre non esce quasi mai, al massimo per andare al bazar» dice quando ti guarda con quegli occhi che se avessero una bocca sorriderebbero. Mira è la perfetta incarnazione del capitolo 25 del Principe. «Giudico che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci governare l’altra metà, o poco meno, a noi» ha scritto Machiavelli. La sua storia è un incredibile groviglio di incontri e coincidenze, ma quel 50% di fortuna è stata creata dalla determinazione fuori dal comune di questa trentenne con il viso ancora da bambina. «Nel 2014, per i miei primi 50 anni, i primi 30 di yoga e 15 di trail, mi sono imbattuta in un evento che sembrava lì per me, la Mustang Trail Race, in una regione himalayana dove si dice che i monaci tibetani siano stati visti sfrecciare staccati da terra - racconta Tite Togni, insieme a Richard Bull il principale mentore di Mira - . La gara capitava proprio nei giorni del mio compleanno ma, per una serie di coincidenze, ho perso l’aereo interno e ho dovuto affrontare il viaggio in pullman, con alcuni atleti: Mira mi ha colpito subito perché mi guardava con quello sguardo intenso e curioso, mentre le donne nepalesi tengono gli occhi bassi». Dopo quella gara Richard Bull, il co-fondatore inglese di Trail Running Nepal, che organizza gare e aiuta i runner nepalesi, e Tite Togni sono riusciti a portare in Europa, per correre qualche gara, Upendra Sunuwar. Mira però non è restata a guardare, insistendo per avere anche lei una chance e ha ottenuto il suo primo biglietto aereo e il visto. In Italia, da perfetta sconosciuta, ha vinto la Sellaronda Trailrunning e il Trail degli Eroi. A premiarla, nelle Dolomiti, c’era Augusto Prati, country manager di Salomon, che l’ha segnalata a Greg Vollet, boss del team internazionale di atleti del marchio di Annecy. Entrata nel team Salomon, non più giovanissima, a 27 anni, nel 2015 è salita sul podio in Australia e in Europa, arrivando seconda nel ranking delle Skyrunning World Series. Ma la storia di incontri e coincidenze inizia prima e continua anche dopo quello straordinario 2015, come in un secondo film. Finito l’addestramento di due anni con l’esercito maoista, anni nei quali ha fatto lunghe marce notturne che sono diventate il migliore imprinting per la sua carriera di trail runner e imparato il karatè, Mira non vuole tornare al villaggio e si trasferisce a Kathmandu, cercando fortuna con la corsa e il karatè. Però è difficile sbarcare il lunario, i soldi finiscono ed è già pronto il visto per andare a lavorare in Malesia. Lavori duri e rischiosi, nelle miniere o nelle fabbriche, dai quali spesso i nepalesi non tornano vivi. Il suo inconscio non ne vuole sapere di andare in Malesia e all’ultimo minuto riesce a convincere il maestro di karatè, conosciuto nell’esercito maoista, ad ospitarla per un anno. Il destino vuole che, durante una corsetta nel parco nazionale Shivapuri Nagarjun, alle porte di Kathmandu, incontri due ragazzi che la invitano a tornare qualche giorno dopo per un allenamento. Uno di questi ragazzi è Bhim Gurung, vincitore del Kima nel 2016. Mira torna, ma sua insaputa si trova al via della Kathmandu West Valley Rim, un trail di 50 chilometri.

«Non avevo mai corso su una distanza così lunga, non avevo i vestiti adatti, né da bere e da mangiare» ricorda ora. Grandine e acqua la mettono a dura prova, però arriva al traguardo ed è l’unica concorrente femminile. Richard Bull rimane impressionato dalla forza fisica e mentale di quella ragazza che non molla mai e inizia ad aiutarla con cibo, visti, iscrizioni alle gare e facendola lavorare nell’organizzazione della Mustang Trail Race. Nel 2015, al termine delle Skyrunner World Series, Mira deve affrontare un problema più volte rinviato: una vecchia lesione del legamento crociato che, sottoposta a stress, non le consente più di correre veloce. E il nostro Paese le dà un’opportunità: grazie all’affiliazione con la società sportiva Freezone, ha potuto ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ed essere operata a Brescia dal professor Eugenio Vecchini. Il rientro non è stato facile, ma grazie all’aiuto dello yoga, ai consigli del preparatore atletico Eros Grazioli e alla pazienza degli sponsor, che non le hanno mai messo fretta, nel 2017 è arrivato il successo alla Ben Nevis Ultra Sky Race. Il resto è storia recente: nel 2018 seconda alla Hong Kong 100 Ultra, quarta alla Lavaredo Ultra Trail, terza al Kima. Mira è tornata. Ci sono altri trail runner nepalesi conosciuti, per esempio Dawa Dachhiri Sherpa, primo vincitore dell’UTMB, ma lei, oltre che la prima donna sportiva, è stata l’unica a scegliere di rimanere nel suo Paese e di combattere ogni giorno per dare l’opportunità a tante ragazze di studiare, lavorare facendo le guide di trekking, correre e avere di che vivere, evitando di diventare una delle tante spose bambine. «Dopo le vittorie al Sellaronda e al Trail degli Eroi - racconta Tite Togni - aveva guadagnato un paio di migliaia di euro e, prima di partire, me li ha dati in mano dicendomi: ‘tienili, gestiscili tu, io non so cosa sono’. Io ho accettato l’invito a patto che iniziasse a studiare matematica». Mira la matematica l’ha studiata e anche l’inglese. E ha dato il sorriso e un’opportunità di riscatto a tante ragazze nepalesi, anche con quei soldi vinti in Italia.

TITOLI DI CODA

- Con i soldi guadagnati nelle gare europee Mira ha comprato un allevamento di polli per il fratello, fatto studiare a Kathmandu la sorella, che si occupa di marketing per la polleria, pagato il viaggio per portare i genitori per la prima volta a vedere la capitale.

- Ha studiato l’inglese e la matematica e imparato a fare i conti.

- Dal 2015 organizza la Bhojpur Trail Race, nel villaggio dove abita la sua famiglia, per portare turismo nella regione e aiutare i giovani runner locali. L’edizione 2018 è in programma il prossimo 15 dicembre e prevede due distanze, 36 e 8 chilometri. È possibile contribuire alle spese per l’organizzazione dell’evento. bhojpurtrailrace.com

- Nel 2017 Mira Rai è stata nominata National Geographic Adventurer of the Year.

- Nel 2017 è uscito il film Mira: la corsa della libertà, di Lloyd Belcher. Dalla scorsa primavera è disponibile su Vimeo On Demand con sottotitoli in italiano per il noleggio o l’acquisto.

- Nel 2018 ha fondato la Mira Rai Initiative, una charity registrata in Nepal e nata per aiutare le giovani trail runner nepalesi attraverso lo studio della lingua inglese, la partecipazione ai corsi per diventare guide di trekking, l’allenamento, la partecipazione a gare in Nepal e alla Hong Kong 100 km. miraraiinitiative.org

- Il 9 ottobre 2018 a New York ha ricevuto il prestigioso premio Game Changer dell’Asian Society, assegnato alle persone che si sono distinte, rompendo gli schemi, per meriti umanitari, imprenditoriali o nella difesa dei diritti delle donne e delle ragazze. Insieme a lei, tra gli altri, verranno premiati i soccorritori dei piccoli calciatori thailandesi delle grotte di Tham Luang, i primi soccorritori di Fukushima o i White Helmets siriani. La motivazione? Per aver sfidato quote vertiginose, distrutto record, ispirato - e aiutato - milioni di ragazze.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 120, INFO QUI

Great Himalaya Trail, 24 giorni che ti cambiano la vita

Dopo ventiquattro giorni, quattro ore e ventiquattro minuti oppure 1.504 chilometri o ancora 70.000 metri di dislivello positivo su e giù per i sentieri dell’Himalaya con i tuoi piedi impari due lezioni che ti aiuteranno a trovare la strada giusta per il resto della vita. «Dobbiamo apprezzare le cose semplici, ci affanniamo per avere sempre di più e non ci godiamo la nostra famiglia e quello che abbiamo: se sei felice potrai inseguire i tuoi sogni, però se vivi per inseguire i tuoi sogni ma sei infelice, non li realizzerai mai». La prima lezione sembra (ed è) un insegnamento buddista. «Sono stato in villaggi minuscoli, lontani da tutto e da tutti, con tanta povertà, eppure sono felici e ti aprono la porta alle undici di notte, nel buio immenso, ti preparano da mangiare e ti fanno dormire senza chiederti chi sei, mentre noi abbiamo perso il giusto punto di vista e per ritrovarlo non ci rimane altro che scappare dalla civiltà e dal bombardamento di informazioni e social media, camminare nella natura, correre per ritornare in noi stessi». I Beatles andarono in India per ritrovare la loro ispirazione. Il trail runner sudafricano Ryan Sandes, il primo uomo a vincere tutte e quattro le 4 Deserts race, l’uomo che ha vinto una gara ultra-trail in ognuno dei sette continenti, tra le quali anche la Leadville e la Western States, non è nuovo a imprese da record nella natura, eppure il lungo viaggio del Great Himalaya Trail, da un confine all’altro del Nepal, lo scorso marzo in compagnia dell’amico e compagno di tante avventure Ryno Griesel, lo ha fatto tornare a casa diverso. È un viaggio incredibile, dalle vette più alte del mondo alla giungla. Ma è anche un viaggio alla scoperta di se stessi. «È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita, in positivo. Penso che sia stata la tappa finale di un percorso, la cosa più grande che abbia mai fatto e sono molto soddisfatto, ma non la ripeterei».

Il Great Himalaya Trail non è un solo sentiero, ma la combinazione di vari itinerari sia nella parte montuosa del Nepal (GHT High Route) che in quella più popolata e ricoperta dalla giungla (GHT Cultural Route) e va da un confine all’altro del Paese, lungo la direttrice Ovest-Est. Per questo, sebbene Ryan e Ryno abbiano fatto segnare il FKT (fastest known time), non si può parlare di vero e proprio tempo record in quanto un crono di riferimento non esiste data la possibilità di alternative lungo il percorso e le varianti imposte dai tanti imprevisti. Quello seguito dai due sudafricani ripercorre fedelmente le orme del connazionale Andrew Porter dell’ottobre 2016 ma, per esempio, Lizzy Hawker, nel 2016, ha fatto segnare un tempo di riferimento lungo la parte in quota del GHT, tra le montagne. «Quello che volevamo non era un record a tutti i costi, ma un’avventura che unisse la bellezza delle vette più alte del mondo alla possibilità di conoscere la cultura e le città perché per me, che vengo da Città del Capo, trail running significa correre nella natura, ma non in montagna». Una lunga avventura… «Dopo la vittoria alla Western States 100 dello scorso anno cercavo proprio qualcosa del genere e l’Himalaya mi ha sempre attirato, però mi spaventava la lunghezza del percorso perché voglio anche continuare a partecipare alle gare ultra e devo avere il tempo di recuperare». Già, la lunghezza: muoversi a piedi per 24 giorni consecutivi, con una media di 16 ore di attività e poco tempo per dormire e ancora meno occasioni per farlo in un letto, è stato l’aspetto più duro del Great Himalaya Trail di Ryan. «Il ritmo era lento, più lento di quanto sono abituato, e anche questa è stata una sfida: ci sono stati giorni nei quali abbiamo camminato per 20 ore e altri per 12, notti passate nelle case dei nepalesi in villaggi isolati dal mondo e momenti nei quali ci fermavamo giusto una ventina di minuti ogni tanto per dormire sul sentiero o su qualche tavola di legno usata dai pastori, piuttosto che nei loro ripari di fortuna». Impossibile pensare di dormire all’addiaccio nella prima parte del percorso, in quota e in parte ancora innevata, più pratico farlo verso la fine, negli ultimi 300 chilometri, quando Ryan e Rino hanno camminato e corso nella giungla, con temperature che superavano i 30 gradi. Per trovare la motivazione in quei 25 lunghi giorni Ryan si è inventato degli obiettivi giornalieri, ragionando step by step, ma non è sempre stato facile.

L’altro aspetto che ha reso difficile il Great Himalaya Trail, soprattutto nella prima parte, è stato l’orientamento. Faceva freddo e il percorso era ancora in parte ricoperto dalla neve. «Ci siamo affidati al GPS, ma di tanto in tanto dovevamo fermarci dieci minuti per ritrovare la traccia; abbiamo calcolato che ogni giorni, in media, perdevamo fino a tre ore per orientarci e in una di queste pause Ryno si è procurato il congelamento di alcune dita della mano perché siamo saliti fino a 5.500 metri di quota con temperature di - 15 gradi e il vento che accentuava la sensazione di freddo».

Quella del cibo è stata la sfida nella sfida. Per scelta e per alleggerire gli zaini è stato deciso di fare tutto il Great Himalaya Trail procurandosi da mangiare lungo il percorso, come dei normali turisti: acquistandolo o facendosi ospitare dai locali. Solo in tre punti c’è stata la possibilità di cambiare gli zaini e i vestiti e nelle tasche trovava spazio qualche barretta, gel o lattina di Red Bull. «Alla fine il mio corpo mi diceva che non ne poteva più di quell’alimentazione e sono stato male un paio di giorni: i nostri pasti consistevano di frittata, riso e lenticchie quando avevamo la fortuna di essere ospiti, oppure di biscotti e cioccolato comprati alle bancarelle e non era proprio l’ideale durante una traversata di 1.500 chilometri».

La mattina del 19 marzo, a 40 chilometri da Patan, Griesel ha iniziato a soffrire di spasmi muscolari nella zona del torace ed è andato in iperventilazione. «Ho veramente temuto che da un momento all’altro cadesse a terra sul sentiero: aveva i battiti del cuore molto alti e la febbre» ricorda Ryan. Mai come in questo momento la fine dell’avventura è stata vicina. «Da una parte non avrei mai voluto che Ryno avesse dei problemi seri di salute, dall’altra so quanto ci teneva a portare a termine il Great Himalaya Trail e che il ritiro sarebbe stata la più brutta notizia per lui, è stato il momento più difficile per tutti». Ci sono mali fisici e mentali e i fantasmi hanno iniziato a popolare il cervello di Ryan. «Ho iniziato a pensare a mio figlio di 19 mesi e a come fosse cresciuto durante questi 24 lunghissimi giorni: quanto mi fossi perso!». Per non farsi mancare nulla, negli ultimi giorni Ryan si è anche imbattuto in una gang locale che, nella notte, li ha inseguiti tra le montagne, anche con le luci delle frontali spente, fino a quando i due non sono arrivati a una locale stazione della polizia. Questo ultimo contrattempo non ha impedito l’arrivo a Pashupatinagar, sul confine con l’India, alle prime luci dell’alba del 25 marzo.

Tre mesi dopo la grande avventura rimangono un centinaio di chilometri in più non preventivati, il messaggio di congratulazioni di Lizzy Hawker, tante energie, la velocità delle gambe ancora da recuperare. E la consapevolezza di avere vissuto 24 giorni che hanno cambiato le vite di Ryan e Ryno.

Il Great Himalaya Trail

Il Great Himalaya Trail (GHT) non è un vero e proprio sentiero ma una combinazione di itinerari. Quello seguito da Ryan Sandes e Ryno Griesel ha comportato la partenza da Hilsa, al confine con il Tibet, e l’arrivo a Pashupatingar, dove il Nepal confina con l’India, lungo la direttrice da Ovest a Est. Le stime prevedevano 1.400 chilometri e 70.000 metri di dislivello, ma alla fine la lunghezza totale è stata superiore di poco più di 100 chilometri. Questo percorso è quello seguito dal sudafricano Andrew Porter nell’ottobre 2006 e portato a termine in 28 giorni, 13 ore e 56 minuti. Ryan e Ryno si sono consultati a lungo con Andrew e sono passati da 12 precisi checkpoint che coincidevano con quelli di Porter. Cinque semplici regole hanno dato un senso all’impresa: autonomia nell’orientamento e nell’alimentazione, acquistando il cibo lungo il percorso o facendosi ospitare dai locali, nessun uso di sherpa e muli, pernottamenti all’aperto o nei lodge e nelle case per non appesantire lo zaino, utilizzo di una compagnia di trekking locale per cambiare gli zaini in tre occasioni e l’assistenza per i permessi. Il sito di riferimento per il Great Himalaya Trail, con tutte le informazioni utili per chi volesse percorrere anche solo una parte del GHT, è www.greathimalayatrail.com

I 12 checkpoint

- Hilsa

- Simikot - km 77

- Gamgadhi - km 150

- Jumla - km 193

- Juphal - km 280 o Dunai - km 290

- Chharka Bhot - km 380

- Kagbeni - km 444

- Thorang La Pass - km 463

- Larkya La Pass - km 561

- Jiri - km 928

- Tumlingtar - km 1.075

- Pashupatinagar - km 1.504

Gli altri record

- Sean Burch (UK): 2010 - 49 giorni, 6 ore, 8 minuti (2.000 km - da Est a Ovest, combinazione dell’High e del Cultural GHT).

- Lizzy Hawker (UK): 2016 - 42 giorni, 2017 - 35 giorni (circa 1.600 km - da Est a Ovest - prevalentemente sulla High GHT Route, evitando i tratti tecnici che richiedono passi di arrampicata).

I NUMERI

- 70 km la lunghezza minima delle tappe giornaliere

- 120 km la lunghezza massima percorsa al giorno

- 500 m il dislivello minimo giornaliero

- 000 m il dislivello massimo giornaliero

- 124 palle di riso mangiate

- 43 palle al curry

- 300 barrette di cioccolato

- 600 cookie

- 46 donuts

- 2 pizze

- 24 lattine di Red Bull

- 3 ore di sonno a notte in media

- 2 le volte che Ryan e Ryno hanno potuto lavarsi i denti

- 0 le docce fatte lungo il percorso

- 24 giorni, 4 ore, 24 minuti il tempo fatto registrare da Ryan Sandes e Ryno Griesel

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 119, INFO QUI

Yak sul Monte Rosa

Gennaio 2019, ore 7.30, termometro ben sotto allo zero. Anche questa volta ho peccato di troppa fiducia verso la capacità della riserva, così mi ritrovo ad avvicinare sconosciuti a Piedimulera per chiedere dove posso trovare un benzinaio aperto. I pochi con cui sono riuscito a comunicare abbassando il finestrino si sono dimostrati tutti molto disponibili e concordi nell’indicarmi la stessa direzione: «dopo il ponte, a destra, sempre dritto!». Nessun giro di parole inutile, gente di montagna. Al benzinaio, dove arrivo evitando gli ultimi singhiozzi del motore, il cassiere si stupisce un po’ nel vedermi vestito da sci vista la siccità di questo inizio inverno e l’assoluta mancanza di materia prima sul landascape circostante. Macugnaga?mi domanda diretto. Alla mia risposta affermativa, scuote il capo in senso di approvazione e in modo molto consapevole: la cosa mi rincuora. Un po’ di neve ci sarà se il benzinaio che sembra saperne non si è troppo stupito.

Rimonto sul mezzo. In realtà sono solo io a riferirmi al mio furgoncino con il termine mezzo. Dopotutto non è una macchina normale, ma una in cui riesci a dormirci dentro agile, che supera sterrati e fa a sportellate con i guard rail per risvegliarti quando magari decidi di assopirti un secondo alla guida. È un mezzo, innegabile! Da Piedimulera la strada inizia salire decisa, tortuosa. Ed è dopo un non ben precisato numero di svolte che appare Lei, la parete Est del Monte Rosa! Enorme, occupa tutto l’orizzonte e la visuale concessa dagli scoscesi pendii ai lati della strada. L’ultima volta che sono stato da queste parti, la strada l’ho percorsa in senso contrario, a bordo di un bus di linea dove occupavamo le ultime sedute ed avevamo un certo agio di posti liberi intorno, probabilmente garantito da quell’odore di libertà che le lunghe giornate in montagna ti appiccicano addosso. Su quella parete ci eravamo appena stati con gli sci, canalone Marinelli in boucle da Gressoney. Era la primavera di qualche anno fa. Vederla così, risalendo la valle, è stato diverso. Una sensazione grandi paesaggi che ti aspetteresti di trovare magari alla vista di vallate d’oltreoceano e invece ecco che appena sopra Piedimulera… sbam! La Est, nel sole!

Cercando un po’ in giro, credo di essermi ritrovato nella descrizione che il grande scrittore e regista italiano Mario Soldati aveva dato di questa parete: «Immane, alto fino a metà del cielo, ecco il massiccio del Rosa, con i suoi bianchissimi ghiacciai e le sue pareti di roccia nera. Non diverso è lo spettacolo dell’Himalaya. Lo guardiamo tra le lacrime. Che cosa c’è di più bello su questa terra? Il monte Rosa visto da Macugnaga è eroico».

Eroico è il termine perfetto per descriverla: tre chilometri di larghezza, duemilacinquecento metri di altezza. Ghiacciai, seracchi che ne movimentano la continuità, a sinistra il profilo sinuoso della cresta Signal, a destra, meno vistosa, la Santa Caterina. Pochi scorci alle nostre latitudini sono paragonabili a quello che il Monte Rosa offre sul suo versante Est. Il Bianco da Courmayeur forse. Però la Est del Rosa ha qualcosa di diverso. Una bastionata che sa di classico, più in disparte rispetto alla cima principale delle Alpi. Meno ostentata nella sua grandiosità, eppure imponente. Più old school: una muraglia mitica dove occorre avere un gran fiato, una gran gamba, essere veloci per muoversi su terreni per lo più classici per migliaia di metri. Ai piedi di cotanta bellezza, in cima alla Valle Anzasca, Macugnaga: seicento anime che hanno deciso di vivere a 1.300 metri sotto la Est. Seicento anime di origini Walser che si tramandano miti e leggende spesso connessi alla grande montagna. Tra gli aneddoti più curiosi ricordo quello dei cosiddetti Gotwiarghini, in lingua walser buoni lavoratori. Sono baldanzosi gnomi alti circa due spanne. Quello che li rende speciali (oltre a essere gnomi, ben inteso) sono i piedi curiosamente palmati: non calzano scarpe, sono grandi camminatori, rapidissimi sui terreni scoscesi e i boschi della valle. Chi li ha incontrati giura che sul capo portino un inconfondibile cappello azzurro appuntito cosparso di campanelline, una per ogni anno d’età, e sono pure vecchissimi. A volte nei boschi capita di sentire uno strano tintinnio.

Agili, veloci, operosi, ingegnosi, trafficoni e molto ricchi, hanno da sempre aiutato le popolazioni degli alti pascoli, insegnando mestieri e ricompensando chi stava ai loro scherzi. Mentre alla guida mi perdo nel ricordare queste leggende, quasi non mi accorgo che arrivo in questo posto magico e un po’ fuori dal tempo di Macugnaga, rallento e lo supero. Poca gente in giro. Proseguo fin dove la strada termina, a Pecetto. alla partenza del piccolo impianto del Belvedere.

Ho appuntamento con Fabio. Sono qui per conoscere un vero local di questi posti. Uno che un po’ di questa leggenda e del carattere della sua terra se li porta a spasso per le montagne e con gli sci! Il Marinelli a 18 anni nel 1985, il Canalone della Solitudine 21 anni dopo, nel 2006. Fabio Iacchini arriva a tutto gas sul piazzale semideserto mentre sto fotografando le cime intorno illuminate da un sole ora più pallido. Non troppo alto di statura, capelli rasta, sguardo vispo, movenze agili, una stretta di mano e la voce che avevo sentito al telefono prende volto. Decidiamo che, visto che dobbiamo chiacchierare, tanto vale farlo nei suoi posti, una piccola salita con le pelli oltre il Belvedere verso la morena del Piccolo Fillar. Mi sono appena infilato uno scarpone che Yak è già pronto, eppure avrei giurato che un secondo prima era ancora in borghese. Primo tratto in funivia dove il sole lascia il posto a uno spesso velo che uniforma la luce e i profili del terreno. Si alza una bella arietta: caffè al bar e poi iniziamo a risalire una neve inox 18/10.

Chiacchieriamo, al grip delle pelli preferisco dopo poco quello dei coltelli mentre Fabio schizza su pattinando come un gatto. Presto lo recupero, ma il fiato per fargli delle domande è venuto decisamente meno. È rapidissimo: nella mia mente offuscata questa parola stamattina era già transitata, ma non riesco a connettere ora. Eppure… Il terreno spiana di nuovo, l’ipossia si allontana e torniamo a ciarlare: se gli spezzo il fiato con le parole magari mi salvo.

Yak, iniziamo come si facevano le interviste una volta, parlami un di te, della tua storia, sei un superlocal?

«Assolutamente di Macugnaga dal 1967! Arrivo da una famiglia di Guide alpine, da generazioni. Lo erano mio padre e i miei due nonni, uno dei quali aveva partecipato pure ai Giochi Olimpici negli anni ’20. Anche le donne della mia famiglia sono sempre state molto legate alla montagna: mia mamma e mia zia erano maestre di sci, così come innumerevoli cugini. Ho un fratello che fa altro nella vita, però anche lui ha partecipato per anni a gare di sci alpino. Insomma, in famiglia la montagna è sempre stata di casa: per il mestiere di mio papà ho sempre visto in giro moschettoni, corde, chiodi, scalette. Ho iniziato a fare sport sugli sci, poi sono arrivate le scarpette e la roccia e devo dire che quasi mi piaceva più scalare. In quegli anni uno vedeva Berhault ed Edlinger e provava a fare le stesse cose qui in valle, in Val Sesia o, appena avevamo una macchina, giù a Finale. Che stangate!».

Mi hai spiazzato. Pensavo che mi parlassi di sci, invece eccoci sulla roccia…

«Infatti sono diventato prima Guida (nel 1987) che Maestro di sci! Qui a Macugnaga con alcuni amici tra cui Bardes, Morandi e Meynet avevamo formato un bel gruppetto, abbiamo anche iniziato a chiodare le prime falesie. Nel 1987 c’è stata una gara di arrampicata qui a Macugnaga: vennero personaggi da rivista come Gallo, Ballerini, Mariacher, la Iovane e Raboutou. A noi si è aperto un mondo!».

Allora è vero ciò che ho sentito dire, che in montagna ti piace fare tutto: alpinista a 360°?

«Sì, eccome! Non ho una preferenza: mi piace sciare, arrampicare, a volte anche in solitaria. Mi piace allenarmi, fare gare di sci, lo skyrunning (è stato quattordicesimo ai mondiali del 1998)e compiere concatenamenti in montagna. Ho iniziato cercando di imitare i grandi come Boivin e Profit: ero andato perfino a una sua serata ed era stato come vedere Cristiano Ronaldo per un adolescente di oggi! Quelli erano dei veri matti se si pensa a certi concatenamenti magari con decolli con il deltaplano dalle cime: altro che l’estremo di cui si parla adesso! Era pazzesco. E così ho iniziato a fare salite anche da solo: per quelle devi essere in bolla mentalmente. Come per lo sci estremo: devi farlo solo quando te lo senti, non sempre. Se non sei al cento per cento mentalmente, puoi fare un sacco di altre cose. Anche imparare a suonare uno strumento, perché no?».

Però non tenermi sulle spine, parlami di alcune di queste salite in velocità qui sopra Macugnaga, sono curioso!

«Partendo da Pecetto di corsa e leggero sono salito al Triangolo della Jazzi per la via delle Guide (600 m, VI max), ho proseguito per cresta fino in punta (2.400 m di dislivello dalla partenza) e sceso a Pecetto dopo aver recuperato gli scarponi, che avevo preventivamente lasciato in cima: 4 ore e 15 minuti. Oppure un’altra volta ho salito la via Buscaini al Piccolo Fillar con qualche tiro di 6a, proseguendo per la cresta di Santa Caterina, una delle vie classiche più belle del Rosa per isolamento e posizione. Giunto in cima alla Nordend, ho proseguito per cresta calcando la cima della Dufour, della Zumstein e poi fino alla Capanna Margherita. Da lì sono rientrato a Macugnaga con un volo in parapendio biposto con il mio amico Ale Bardes. Forse è stato il primo decollo dal Rosa. Il tutto in poco più di otto ore».

E poi c’è sempre stato lo sci…

«Come ti dicevo è sempre stato di famiglia anche lo sci. Prima c’era lo spigolino, le gare. Poi lo skialp. Ho fatto anche la raspa, tutto ti aiuta ad aumentare il tuo bagaglio. Se ci pensi, le prime volte che vedevi gli svedesiqui sul Rosa scendere pendii in polvere con curvoni ad ampio raggio con quegli sci larghi, spesso pensavi ma butti via la discesa! Poi invece, se provi, capisci quanto è bello mollare gli sci nell’ovatta. Cresci ed evolvi solo se ti guardi in giro! Come per l’arrampicata, anche nello sci. Gente come Saudan o De Benedetti hanno spinto la disciplina proprio perché qualcuno li vedeva e allora decideva di imitarli. Di provarci. Sono fondamentali queste persone che ti stimolano e ci tengo a dire che per me è stato così anche nella famiglia delle Guide alpine».

È vero, l’innovazione di una disciplina passa attraverso quei personaggi che sanno ispirare le nuove generazioni. Ultimamente ritengo che lo sci in montagna aperta stia facendo dei bei passi in avanti. Ad esempio quest’anno è stato l’anno dello sci a 8.000 metri (k2, Lhotse, Cho Oyu). So che hai fatto molte spedizioni: secondo te cosa ci riserverà il futuro. L’estremo passa dalla quota?

«Secondo me sì, almeno per una parte dell’elite. Si cercherà di spostare il terreno di gioco. Cavolo, un 8.000 con gli sci a chi non piacerebbe? Sullo Shisha Pangma siamo arrivati in vetta, ma abbiamo sciato da 7.300 metri. Sul Laila nel 1995 invece abbiamo fatto la prima salita di una via che culminava con il filo della pinna e quest’anno ho visto che è stata scesa per la prima volta. Altri invece cercheranno di portare in montagna aperta uno stile di sci a grande velocità come il FWT. Vedi Jérémie Heitz!».

A proposito di Himalaya, qui c’è il Monte Rosa…

«Per la gente di qui è fondamentale questa montagna, anzi spesso è quasi ingombrante, ci limita un po’. È una montagna di fatica, non è il Bianco, è meno tecnica ma ha dislivello, gran misto, la Santa Caterina, la Brioschi, vie dove al giorno d’oggi devi essere veloce, uscirne in sei o sette ore. Con la mentalità di adesso questo versante del Rosa sa offrire molto anche per lo sci».

Le discese estreme sul Rosa, tu hai iniziato presto: a 18 anni il Marinelli. Raccontami di quel giorno. Che cosa rappresenta il Marinelli per gli sciatori liberi?

«1985. Altri anni, altre stagioni. Non so spiegarmelo: se uno guarda i grafici delle precipitazioni globali di un anno, sembra che cada sempre la stessa acqua ma lo fa in modo diverso ora, e in maniera meno regolare. A giugno avevo appena chiuso la discesa integrale del Canalone Tuckett riprendendo quella di Claudio Schranz del 1980. Mi sentivo pronto e avevo potuto risalire il Canalone a luglio. Ero con mio fratello e il nostro amico Vittoni. Saudan aveva tracciato la via nel ’69. Era difronte a me e volevo farlo. Ci pensavo sempre. Così sono andato. Ho iniziato la discesa da quel colletto a destra del Colle del Papa guardando la parete. Il Marinelli è il massimo per lo sci: si scia davvero lì dentro».

Un sacco di possibilità, dal freeride allo sci estremo. Sei una Guida esperta, consigliaci un itinerario di freeride, una gita classica con le pelli, un itinerario più impegnativo su questo lato del Monte Rosa.

«Il Monte Moro i giorni post nevicata offre bei pendii, ma bisogna sapere cogliere l’attimo e le giuste condizioni vista la sua esposizione. Con le pelli non posso che consigliare la Grober o il Pizzo Bianco per la primavera: due itinerari di respiro, di vero scialpinismo. Ambiente e dislivello. Alzando l’asticella delle difficoltà, assolutamente il Marinelli. Consiglio però di approcciarlo preparati, magari iniziando a farsi la gamba con salita e discesa del Canalone Tyndall: 2.000 e più metri mettono in bolla».

Un po’ di storia dello sci nel Monterosa, quali sono state secondo te le tappe più importanti sul versante di Macugnaga?

In sintesi: Saudan e il Marinelli, la linea di Schranz, proprio sulla Est dello Jägerhorn, la via dei Francesi di De Benedetti e la mia discesa della Solitudine».

A proposito della Francesi: che mi dici di quelle voci che narrano di un leggendario concatenamento dello svizzero Dominique Neuenschwander, la Francesi e poi il lenzuolo sospeso della Brioschi?

«Guarda non so dirti. In quegli anni la tenevo d’occhio anche io ma non mi è mai sembrato che ci fossero le giuste condizioni. È pazzesco, ma se lo si dice, deve averlo fatto. E forse la Francesi l’ha anche ripetuta il fortissimo Battistino Bonali della Val Camonica. Comunque la via dei Francesi rimane ancora un muro psicologico».

Sempre parlando di storia dello sci, ci sono i mostri sacri come Stefano De Benedetti, ma la storia passa anche attraverso un sacco di sciatori che hanno spinto questa disciplina in avanti. Sei certamente uno di questi a nostro modo di vedere: raccontaci la discesa in cui hai sentito che hai fatto un passo in avanti.

«Certamente è come hai detto. L’evoluzione passa da lì. Sul Rosa ci sono gli Enzio, Michele e Giuseppe, poi Gobbi, Gabbio, Schranz e altri. Ognuno nel suo periodo e alla sua maniera. Per quanto mi riguarda credo che la discesa più significativa sia stata il Canalone della Solitudine. Si chiama così perché l’aveva salito da solo Ettore Zapparoli, l’alpinista poeta, poi scomparso, sempre sulla Est del Rosa. Li a fianco infatti c’è la Cresta del Poeta, altro itinerario ormai poco ripreso. Nel gennaio del 1993 avevo fatto la prima salita invernale e capito che come terreno si sarebbe prestato allo sci. In quell’anno avevo sciato due o tre volte il Marinelli e mi sentivo pronto. Mi sono fatto portare dall’elicottero a 3.900 metri di quota e poi ho proseguito a piedi fin quasi a 4.300, sotto al seracco, per capire come erano le condizioni del pendio. Alle 9 sono sceso su neve perfetta, fredda sulle parti più ripide. In basso ho messo un mancorrente in una strettoia con neve più marcia, ma a posteriori lo avrei potuto evitare. È stato il momento giustoper me: non avevo neanche paura».

Mi sembra di capire che ritieni che la velocità sia sempre più importante, qual è lo stile che preferisci? E il terreno?

«È vero. Però non ho un terreno preferito. Mi piace tutto in montagna. Salire, scendere, preferisco i versanti aperti (così come le falesie non dietro alle piante), i canali e anche le gobbe. Mi piace perfino sciare con gli stretti da tutina».

Il tuo pendio perfetto, anche se forse conosco già la risposta?

«Il Marinelli, specie dalla Silbersattel, fai tante di quelle curve!».

Una linea che vorresti ancora sciare sul Rosa?

«Preferirei non… Però mi piacerebbe ripetere il Gervasutti al Tacul: è perfetto».

Per lo sci che cerchi, quali sono i tuoi materiali preferiti.

«Ho sempre sciato con tutto. Inizialmente su terreno ripido preferivo attacchi più strutturati rispetto ai pin, ma era solo questione di mentalità. Per gli sci da qualche stagione uso dei Black Crows Orb Freebird, le ultime versioni le trovo nettamente migliorate e più equilibrate. Istintive e con un buon controllo anche su nevi dure. Lo uso come sci unico».

Un viaggio che vorresti fare?

«Sono innamorato dell’Himalaya e del Pakistan. Sono stato anche sull’Ama Dablam, abbiamo tentato una via nuova sull’inviolata Ovest del Makalu, poi sono stato sullo Shisha Pangma e sul Broad Peak. Mi piace la quota. Cavolo, un 8.000 sugli sci se mi piacerebbe!».

Negli occhi di Yak si accende una fiamma. Proprio in questo istante siamo tornati dalla nostra pellata e ci fermiamo davanti al Rifugio Ghiacciai del Rosa da Mirko e Stefania. Non mi sono slacciato il casco che Yak è sgattaiolato dentro per un toast piccante. Giuro di aver sentito uno strano tintinnio quando si è tolto il suo cappello azzurro…

QUESTO ARTICOLO È USCITO SU SKIALPER 122, INFO QUI

Enrico Brizzi, partire adesso

Scusa Sarax, imprevisto con le ragazze, 15 minuti e ci sono.

Il messaggio aleggia azzurrino sullo schermo del mio smartphone da quattro soldi. Avevamo appuntamento mezz’ora fa, ma il telefono suona a vuoto. Sorrido sornione e digito:

Don’t worry, man. Io, nel frattempo, butto sotto la doccia il mio bimbo. A frappé!

È così che va per noi papà separati: quando sei coi piccoli, loro vengono prima di tutto. Non c’è santo che tenga. E se io ho vita abbastanza facile col mio Alberto che, durante l’intervista telefonica (presto trasformatasi in un fiume in piena), ascolta divertito, legge Topolino e gioca col Lego, Enrico, lo scrittore che c’è dall’altro capo del telefono, ha un ménage un po’ più movimentato nella sua casa di Rimini: insieme a lui, in questa ventosa giornata di fine giugno, ci sono le sue quattro figlie e la nipotina.

Enrico Brizzi, da che lo conosco e mi nutro delle sue pagine (e son quasi cinque lustri) è una meravigliosa scoperta. Come narratore, certo. Ma, soprattutto, come strepitoso essere umano. Autore da un milione di copie a poco meno di vent’anni - il suo Jack frusciante è uscito dal gruppo è stato il romanzo culto di almeno tre generazioni (una era la mia) - tradotto in più di venti lingue, oggetto di studio di cattedratici e laureandi, Enrico fa parte della storia della letteratura italiana. Brizzi non si è crogiolato sul successo degli esordi, ha saputo costantemente reinventarsi surfando tra i generi: dal noir precocissimo di Bastogne alla trilogia ucronica di Lorenzo Pellegrini, ambientata in un dopoguerra immaginario in cui l’Italia fascista ha rotto l’alleanza con Hitler ed è uscita vittoriosa (con tanto di impero coloniale intatto) dalla Seconda Guerra Mondiale; dai geniali saggi sportivi che raccontano le sue passioni, calcio e ciclismo su tutte (il recente Nulla al mondo di più bello, sulle stagioni calcistiche a cavallo dell’armistizio, è appena uscito per i tipi di Laterza; col glorioso Di furore e lealtà, biografia del campione Vincenzo Nibali, ha vinto il Premio bancarella Sport 2015) all’ultimo strepitoso romanzo sulla Bologna dei primi Novanta divisa tra curva, droghe, ribellione, punk e l’immancabile struggente amore adolescenziale. Tu che sei di me la miglior partechiude il cerchio aperto da Jack Frusciantequasi un quarto di secolo fa (nel libro compaiono sia Alex che Martino, protagonista e antieroe del fortunato proemio brizziano) in un poderoso crescendo di chitarre distorte e colpi sotto la cintura. In mezzo a questo florilegio di pagine da antologia, c’è un punto di svolta. Una fase sorprendente della produzione letteraria dell’artista che entusiasma e continua a spiazzare: dal 2004 Enrico Brizzi scrive di viaggi a piedi. Insieme ai suoi buoni cugini, i pellegrini con cui ha fondato il gruppo degli Psicoatleti (perché è il polpaccio che spinge, ma è la testa che ti porta a fine tappa, c’è poco da fare…), ha compiuto alcuni straordinari cammini: dal Tirreno all’Adriatico, da Canterbury a Roma lungo il percorso della Via Francigena e poi da Roma fino a Gerusalemme. E ancora: ha percorso l’Italia da Nord a Sud durante i festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario del tricolore, ha camminato da Torino a Finisterre, calpestato ogni singolo miglio del Vallo di Adriano e, di recente, calcato palmo a palmo i terreni carichi di storia delle Residenze Reali Sabaude col patrocinio dell’omonimo consorzio.

Da ognuno di questi viaggi è nato (o sta per nascere) un libro, un racconto, una entusiasmante giustapposizione di parole, pagine, passi, immagini, musica ed emozioni. E pensare che tutto è nato quando l’autore era stanco di scrivere. Enrico me lo racconta appeso alla cornetta mentre il vento di Rimini sferza il ricevitore. Io e Alberto ascoltiamo rapiti. L’anno di svolta, s’è detto, è il 2004, ma in realtà il richiamo della strada e dei sentieri viene da molto più lontano. Il primo grande viaggio risale a quando Enrico aveva vent’anni: da Bologna a Cervia, cinque giorni in autonomia tra le colline: nel cuore quella voglia matta di libertà germinata da bambino, ai piedi d’una montagna povera e generosa. E maturata con pazienza nei campi scout. Enrico parte con un amico, Giovanni, destinato anch’egli a guadagnarsi il pane battendo sui tasti (Giovanni Cattabriga, a.k.a. Wu Ming 2, membro fondatore del collettivo di scrittori Wu Ming). È un viaggio fatto di stupore e ingenuità: «Ci portammo dietro un’ascia. Si sa mai, magari si fan brutti incontri, pensavamo…». Gli scappa da ghignare. «Oh, hai in mente quanto pesa un’ascia? Mai più nella vita! Però finché non prendi due misure non impari nulla. È là che abbiam cominciato a capire cosa significa andare a piedi». La conferma della meraviglia arriva al ritorno, in autobus, verso casa: le colline che sembravano infinite scorrono veloci via dal finestrino. I due giovani viandanti riconoscono i bivacchi dove hanno passato le notti avvolti in una coperta di stelle e intuiscono che il mondo, per essere conosciuto davvero, va misurato un passo alla volta.

La famiglia di Brizzi ha radici profonde, che fan sognare e profumano d’avventure salgariane. «La mia gente ha campato di farina di castagne praticamente per mille anni. I miei zii, bisnonni e trisavoli, fin dal primo momento che è stato possibile imbarcarsi su una nave e solcare l’Oceano, per scansar la fame han preso a imbarcarsi. Partivano: si faceva la naja e poi via, da Genova verso il Nuovo Mondo, a cercar fortuna. Le loro mani forti e ingombre di calli hanno costruito le ferrovie del Missouri. Son tornati cinquantenni con le tasche piene e han preso mogli giovani, nate molti anni dopo la loro partenza». Enrico a camminare è avvezzo fin dalla culla. «La montagna dove son cresciuto, dove mamma ci portava a fare le prime escursioni, è la stessa che Francesco Guccini ha scelto come casa. Ho imparato a masticare dislivello perché mamma ci diceva:se volete la merenda, bambini, bisogna arrivare al rifugio!e noi dietro, senza paura. S’impara così ad andare». E sta tirando su le sue ragazze con lo stesso spirito con cui è diventato grande: «La prima notte in tenda, in quota, le più grandi l’han fatta che avevano neanche sei anni e ancora ne parlano come di una delle più belle esperienze della loro vita. Le ho portate sul Corno alle Scale, la montagna classica di noi bolognesi».

A far sul serio coi viaggi a piedi, però, Brizzi inizia in quel mitico 2004, con la Tirreno-Adriatico. Quella traversata ormai mitica, da cui scaturisce il romanzo Nessuno lo saprà, coincide con un turning point della vita dello scrittore. È l’autentico momento di svolta. A dieci anni esatti dall’inizio della sua avventura editoriale, per la prima volta, Enrico si ritrova a provare una sensazione mai sperimentata prima: «Stavo scrivendo una storia per Mondadori e non provavo nessuna emozione. Mi pareva di scrivere semplicemente perché dovevo ottemperare a un contratto. Era scioccante: è come accorgersi, di punto in bianco, che la donna con cui stai da una vita non prova più niente per te». La scrittura, che prima era piacere puro e autentico, è di colpo diventata fatica. È allora che Enrico decide di prendere una pausa dalla tastiera. Di staccare andando a fare qualcosa che ama da sempre: perdersi per le montagne con uno zaino in spalla. Dopo la Bologna-Cervia ci sono stati altri viaggi, sia con Giovanni che con altri ex compagni scout del Bologna 16. Ma è tempo di alzare l’asticella. E allora perché non realizzare quel sogno tante volte immaginato in classe, durante i giorni più noiosi, fissando la cartina d’Italia? Attraversare lo Stivale nel senso stretto, proprio come gli eroici ciclisti della Tirreno-Adriatica tante volte acclamati per le strade dell’infanzia. Ma a piedi.

Il viaggio dura quasi tre settimane e ad accompagnare Enrico ci sono suo fratello e altri amici, che fanno piccoli pezzi di strada con lui, alternandosi lungo il cammino. L’unica tappa prefissata è l’approdo a Perugia da un sodale bolognese trasferitosi colà. Ed Enrico ci sbarca quando è tempo, senza avvisare, seguendo la poesia dei passi. L’amico riparte con lui dopo una cena luculliana e insieme raggiungono l’Adriatico. Quel viaggio è seminale. Per la scrittura, per il ritrovamento della pace interiore e della nuova direzione da prendere. Quel viaggio non sarà l’ultimo. Soltanto il primo di moltissimi. L’asticella prende a volare, tanta è la fretta che ha d’essere alzata ancora, e ancora. Nel 2006 Brizzi parte da Canterbury alla volta di Roma, proprio come un pellegrino medievale, e il racconto di quell’avventura inestimabile diventa un reportage a puntate per L’Espresso. Due anni più tardi il sogno di proseguire il cammino, proprio come facevano i fratelli pellegrini del passato, diventa realtà, e i buoni cugini partono da Roma per raggiungere Gerusalemme. È uno di quei voli pindarici che, solo a pensarli, fanno battere il cuore e tremare i polsi. E di solito, quando racconti l’itinerario c’è sempre qualcuno che dice: «Sì, ma c’è l’acqua in mezzo». Enrico risponde sorridendo: «C’era anche nel 1200… e noi l’abbiamo attraversata come si faceva allora».

Da Roma a Brindisi a piedi: niente Via Appia che è troppo trafficata, ma dritti sui monti d’Abruzzo, poi Molise, Isernia, Benevento e giù fino al mare, in mezzo alla natura beatamente desolata. A Taranto c’è un amico che lavora per la Marina Militare, e per passione ha riarmato un relitto alla vecchia maniera: niente radio, niente tender, niente giubbotti di salvataggio. A questo punto dovrebbe comparire la scritta lampeggiante in sovrimpressione do not try this at home, ma per i buoni cugini quel legno è quello giusto. Peccato che il nocchiero, a pochi giorni dalla partenza, sia richiamato dalla Madre Patria ai propri doveri militari, e di colpo la nave si ritrova senza capitano. A quel punto sì che la storia prende un’autentica piega salgariana: Brizzi e i compadres girano ogni bettola del porto finché non s’imbattono in Nicola, un marinaio d’esperienza, con l’accento di Lino Banfi e il volto di Ernest Hemingway (C’hai presente la foto di Hem sui Meridiani Mondadori? Uguale!), folle a tal punto da imbarcarsi nell’avventura. È lui che li traghetta di là del mare stretto. È grazie a lui se i pellegrini approdano festanti a Gerusalemme dopo più di due mesi dalla partenza. Quel viaggio è una consacrazione. Enrico e soci decidono di organizzarsi e fondano la Società di Psicoatletica (che a oggi conta all’incirca ottanta membri) e immaginano e percorrono itinerari sempre più ambiziosi:

Nel 2010, anno del centocinquantenario dell’Unità Nazionale, viaggiano dalla Vetta d’Italia fino a Capo Passero, marciando letteralmente lo Stivale da Nord a Sud. Nel 2012 viene varato il nuovo circuito per camminatori denominato Gran Giro Psicoatletico d’Italia: i buoni cugini ne percorrono la prima tranche calpestando i sentieri del Giro delle Tre Venezie: da Venezia a Riva del Garda via Trieste e Trento. Nel 2014 ripartono da Limone sul Garda alla volta di Torino attraverso Lombardia, Canton Ticino, Piemonte e Valle d’Aosta. Nel 2016 è la volta del cammino tanto rimandato, quello di Santiago. Enrico decide di percorrerlo ancora una volta sulle orme dei pellegrini medievali e parte da Torino per approdare, dopo milioni di passi, a Finisterre. Da questa magnifica classica scaturisce un reportage in sedici puntate per il sito della Gazzetta e, soprattutto, il libro Il sogno del drago, entusiasmante volume inaugurale della collana di Ponte alle Grazie in collaborazione col CAI, magnificamente vergato in seconda persona. Il resto, come si suol dire, è storia.

Enrico e i buoni cugini non si sono fermati, e continuano a camminare con il ritmo costante di due viaggi all’anno. Uno in primavera e uno alla fine dell’estate. C’è chi, camminando, cambia vita: Maurizio Manfredi - per tutti, Manfro - decide viaggiando con Brizzi e soci che l’esistenza è troppo breve per negarsi la felicità. E molla un lavoro sicuro per realizzare il proprio sogno: diventare tatuatore. Oggi Manfro vive d’arte e inchiostro ed è, ça va sans dire, il tatuatore ufficiale degli Psicoatleti. Un bel po’ di quell’inchiostro decora il corpo snello e muscolare di Enrico: «Han fatto il conto le ragazze qualche giorno fa qui al mare. Ne ho quindici, pare. E, a parte i nomi delle mie figlie e un vecchio tributo d’onore alla mia squadra del cuore, son tutti ricordi dei nostri grandi viaggi».

Prima di congedarmi annoto le ultime imprese per sacrosanto dovere di cronaca: il Grand Tour del Vallo di Adriano, la risalita del Reno che sta per cominciare in Olanda, e lo splendido tracciato patrocinato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude: un giro di 300 chilometri circa, delimitato a nord dal Castello di Aglié e a Sud da quello di Govone. Enrico e i buoni cugini lo hanno percorso in nove giorni, terminando la marcia nel cuore di Asti. La telefonata volge al termine: è durata un paio d’ore ma a me e Alberto sembra d’aver viaggiato per un milione di miglia. La stretta al cuore che proviamo sa d’invidia e di promesse d’avventura.

«Papà, quando sarò più grande andiamo anche noi, vero?» dice il mio bimbo.

«Dove, amore? Dove andiamo?» domando io.

«Dappertutto» risponde lui.

E davvero non c’è chiosa più bella. È questo l’effetto che fan le parole e il ricordo delle impronte lasciate da Enrico Brizzi sui sentieri di mezzo mondo: fan voglia di partire. Di non aspettare le ferie e neppure la primavera. Partire domani, anzi no. Partire e basta. Partire adesso.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 119, INFO QUI

Incidente sul Gasherbrum VII: seconda notte in quota per Francesco Cassardo, questa mattina è stato evacuato in elicottero

AGGIORNAMENTO 22 LUGLIO ORE 8.20: un elicottero partito alle 5.30 di questa mattina, ora locale, da Islamabad ha raggiunto ed evacuato verso l'ospedale Francesco Cassardo che, contrariamente a quanto inizialmente deciso, era stato trasportato con la slitta al C1 nella notte.

«Sembra di vivere dentro un incubo e non trovare la strada per uscire». Scriveva così ieri Marco Confortola dal Pakistan a riassumere in modo molto diretto e sconfortante lo stato dell’arte delle operazioni di soccorso a Francesco Cassardo, caduta durante la discesa dal Gasherbrum VII, dove si trovava insieme a Cala Cimenti. L’incidente è avvenuto sabato e Cassardo, precipitato per 500 metri e gravemente ferito, ha trascorso una prima notte in quota, assistito da Cala Cimenti, rientrato al C1 per recuperare tutto il necessario per passare la notte a quota 6.300 metri. Più in basso Marco Confortola è stato tutto il giorno in attesa di un elicottero mai arrivato per problemi burocratici e assicurativi, così una squadra di soccorso di cui fanno parte anche Denis Urubko e Don Bowie si è messa in marcia e ha raggiunto i due italiani. Cassardo. «I ragazzi hanno immobilizzato Francesco, costruito una sorta di slitta e delicatamente lo hanno trasportato fino al posto in cui Cala aveva lasciato la tenda prima di scalare il GVII. Trasportare Francesco al buio è pericoloso, hanno deciso così di passare la notte lì e attendere quel tanto desiderato elicottero che possa trasportare Francesco nell'ospedale più vicino» scrive la moglie di Cala, Erika Siffredi, sulla pagina Facebook Cala Cimenti Cmenexperience. Si spera che domani l’elicottero possa partire, ma l’amarezza per un giorno sprecato, con le condizioni giuste per volare a quella quota, traspare in tutta la sua drammaticità dallo sfogo di Marco Confortola: «Dopo aver passato tutta la notte sveglio in contatto con il mio staff, Agostino da Polenza, la parte politica italiana in Pakistan mi sono trovato di fronte a muri invalicabili - burocrazia - problemi assicurativi - organizzazione dei voli - altri problemi di soccorsi al k2 al Broad Peak e tutt’ora ancora di trovare la soluzione per far andare in volo questo benedetto elicottero. Nel frattempo Denis, Don, Jarek e Januscius sono saliti verso il campo... in questi casi velocemente ognuno dà il massimo per le sue competenze-conoscenze per portare a casa il risultato ma oggi sono tremendamente deluso della macchina del soccorso qui Pakistan. Adesso nuovamente con Agostino Da Polenza stiamo cercando una nuova soluzione affinché domani mattina l’elicottero vada in volo e mi porti ad imbarcare il nostro amico per portarlo al più presto in ospedale. In 20 anni di elisoccorso non mi sono mai sentito così, avere un intervento da fare urgente, meteo ok, vento ok, visibilità perfetta aspettare in piazzola un elicottero che oggi non è mai arrivato e il mio pensiero è e rimane solo uno ‘dobbiamo salvarlo’».

Integrale di Peuterey in meno di 16 ore per Cazzanelli-Steindl

Dopo le quattro creste del Cervino nel 2018, si riforma il tandem François Cazzanelli-Andreas Steindl che nei giorni scorsi ha chiuso l'integrale di Peuterey, sul Monte Bianco, in meno di 16 ore, con partenza e arrivo dal camping Peuterey. Lungo il percorso, a fotografare, Marco Camandona e Luca Rolli. Ecco come descrive l'impresa Cazzanelli in un post su Instagram.

«Prepariamo il materiale e il pomeriggio portiamo i nostri zaini alla base della cresta sud della Noire e ritorniamo a valle! Il mattino dopo (venerdì 19 luglio) alle 3:30 partiamo dal Campeggio Monte Bianco la sorgente Peuterey! Tutto gira perfettamente e dopo 5 ore siamo in vetta alla Noire facciamo le doppie e ripartiamo verso la Blanche. Senza intoppi dopo 9 ore e 30 minuti siamo al colle di Peuterey pronti ad attaccare il Pillier d’Angle e la cresta di Peuterey. Dopo 11 ore e 50 minuti dalla partenza siamo sul Monte Bianco di Courmayeur e dopo 12 ore e 12 minuti sulla vetta del Monte Bianco di Chamonix! Ci abbracciamo, arrivano anche @tetostrad e @heromeperruquet che hanno salito la cresta in due giorni un momento stupendo! Restiamo in vetta 10 minuti poi ripartiamo! Non è finita ci tocca ancora ritornare a valle! Per la discesa abbiamo scelto la via normale Italiana dal rifugio Gonella. La stanchezza si fa sentire lo zaino con dentro tutto il materiale sembra sempre più pesante! Stringiamo i denti e dopo 15 ore e 55 minuti facciamo ritorno al camping Peuterey la sorgente da dove siamo partiti alle 3:30 della mattina (per scendere abbiamo impiegato 3 ore e 33 minuti). Per darvi i numeri in 15 ore e 55 minuti abbiamo salito e sceso 4276 m di dislivello con uno sviluppo di 45,37 km».

Trekking al fronte

La Guerra Bianca. Un nome affascinante. E quell’aggettivo, bianca, evoca un non so che di candido e pulito. Eppure 100 anni fa, nei luoghi che fecero da scenario alpino alla Prima Guerra Mondiale, quel bianco fece più morti del nemico. Perché qui, nelle prime linee di confine, ad ammazzare furono la neve, il freddo, la montagna. Prima ancora che la pallottola del soldato austro-ungarico. E pure quella, a dirla tutta, non mancava. Ma nella stagione più fredda, negli anni di guerra tra le nevi del Parco Nazionale dello Stelvio e dell’Adamello, l’esercito aveva a che fare non con uno ma con due nemici: l’uomo e anche l’ambiente ostile. A vederlo oggi, il comprensorio Pontedilegno-Tonale, con le sue numerose attrazioni turistiche, sembra un angolo di paradiso. Passo Paradiso, con l’omonima cabinovia, per alcuni rappresentò invece l’inferno.

L’intera zona, un tempo confine tra Regno d’Italia e Impero Austro-Ungarico, fu uno degli scenari di quella parte di conflitto mondiale che si svolse sulle Alpi, a quote elevate. In questi luoghi i soldati furono messi a dura prova da temperature estreme ed equipaggiamento che nulla aveva a che fare con quello degli alpinisti moderni. La vita al fronte, soprattutto quando il fronte si trovava a 3.000 metri di quota, richiedeva resistenza e grandi capacità di adattamento. Oggi quel passato rivive grazie ai numerosi itinerari storici che conducono ai resti di trincee, fortificazioni e villaggi militari. Ma per arrivarci bisogna fare un po’ di fatica, come i nostri soldati poco più di un secolo fa…

Il Sentiero dei Fiori

Percorrere il Sentiero dei Fiori, che si snoda sulle creste tra il Passo del Castellaccio e il Passo di Lago Scuro e sui ghiaioni sottostanti, significa camminare nella storia. O meglio, sulla storia. Tra un sasso e l’altro si può trovare davvero di tutto: dal filo spinato ai pallini di piombo degli ordigni bellici, dal legno usato per costruire le baracche dei soldati ai pezzi di stoffa delle divise. Materiale conservato nel ghiaccio e che ora, con il ritiro del limite delle nevi, riemerge. Proiettili così come scatolame che, con un po’ di fortuna, riporta ancora la data di scadenza o di confezionamento. Il Sentiero dei Fiori, la cui partenza è raggiungibile con la cabinovia che da Passo Paradiso conduce fino a Passo Presena, ripercorre infatti i camminamenti, le gallerie e le trincee della prima linea italiana durante la Grande Guerra. A fare da cicerone su questo itinerario dove gli aspetti naturali si fondono con la storia, la Guida alpina Uberto Piloni, che conosce le montagne come le sue tasche. Camminare insieme a Uberto è come avere una enciclopedia a portata di mano: la sua cultura del territorio spazia dagli aspetti geomorfologici a quelli relativi alla Prima Guerra Mondiale, senza tralasciare la flora e le splendide fioriture di piante endemiche che, specialmente nel mese di luglio, fanno capolino tra una roccia e l’altra. E così, senza accorgersene, si passa da una lezione di geologia a una di botanica, dalla placca europea (che infilandosi sotto a quella asiatica ha dato vita ai giovani rilievi dell’Adamello) al ranuncolo bianco o alla genziana, la cui radice amara è l’ingrediente principale del celebre e amarissimo liquore.

Da Passo Paradiso, salendo con la nuova cabinovia che porta fino a Passo Presena (quota 3.000 metri) si possono anche notare i teli bianchi posati a protezione del ghiacciaio, il cui scopo è limitarne l’inesorabile scioglimento. Un ghiacciaio in costante ritiro, il Presena. Al suo posto è emersa la nuda roccia. «Qui fino agli anni 1994/95 si praticava ancora sci estivo, mentre oggi non sarebbe più possibile» commenta Uberto mentre ci indica, ancora dalla cabinovia e proprio di fronte a noi, il Cornicciolo del Presena, più noto come Sgualdrina. Una volta scesi dalla cabinovia, davanti a un caffè caldo allo skibar Panorama 3000 Glacier, ci godiamo lo spettacolo di Adamello, Lobbie, Presanella e Pian di Neve, il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane. Da qui un sentiero che procede quasi in piano conduce, in un’oretta di cammino, fino a Passo Lago Scuro: una piccola Machu Picchu, ricchissima di testimonianze della Grande Guerra. Una vera e propria cittadella in quota, con le sue trincee e fortificazioni, con gli spazi un tempo adibiti a dormitorio, la chiesetta e la mensa degli ufficiali. A terra i resti delle baracche e di telo catramato che facevano da copertura isolante alle stesse. Da qui, percorrendo la ripida scalinata costruita dai nostri soldati al fronte un secolo fa, si sale in direzione del sentiero attrezzato, percorribile sia in questa direzione che il quella opposta. Sebbene non particolarmente impegnativo, è consigliato indossare il kit da ferrata. Cavi e catene aiutano a tenersi sempre in sicurezza. Percorrendolo si incontrano le varie postazioni dei soldati lungo la cresta. In una mezz’oretta durante la quale lo sguardo non manca di spaziare su tutto l’arco alpino, si arriva al Bivacco Amici della Montagna-Capanna Faustinelli, vecchia baracca militare e punto più alto dell’escursione (3.160 metri). Proseguendo si giunge fino al Gendarme di Casamadre e alle due spettacolari passerelle metalliche il cui attraversamento è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti del tracciato. Già esistenti all’epoca della guerra, lunghe rispettivamente 75 e 55 metri, sono state oggi risistemate e messe in sicurezza. Se proprio non volete camminare nel vuoto, sono comunque aggirabili grazie a una galleria lunga circa 70 metri, anch’essa memoria delle terribili fatiche del 1918. Nei diversi punti strategici la cartellonistica illustrata racconta, tramite le date salienti, le varie fasi della guerra e degli avvenimenti su questo fronte.

«È stata la guerra più alta della storia e il freddo arrivò a toccare i 30-40 gradi sotto lo zero, con 10-12 metri di neve caduta. Con queste condizioni i rifornimenti erano davvero faticosi, nonostante i 7-8 chilometri di teleferiche tirate per rendere più agevoli gli approvvigionamenti - racconta Piloni. – La guerra non portò solo morte, ma anche un sacco di evoluzioni. Ad esempio condusse alla diffusione del cibo in scatola, fino ad allora quasi sconosciuto; lo sviluppo di una concezione moderna di rampone e di occhiale da ghiacciaio; delle divise bianche che permettevano un maggiore mimetismo nel bianco della neve; di mille piccoli accorgimenti per cercare di sopravvivere ai climi rigidi dell’inverno a quota 3.000 metri».

Il giro dei Forti