Kamchatka, la penisola di fuoco

«Io l’avevo già visitata, circa dieci anni fa, feci una vacanza di heliski. Si dormiva in città, a Petropavlovsk, si passavano ore in un hangar ad aspettare il bel tempo e, se poi eravamo fortunati, ci trovavamo su qualche pendio senza sapere esattamente dove. Elicotteri enormi, oblò piccoli, 25 persone: una funivia con le pale. Non mi era piaciuta l’esperienza nel suo insieme, ma la Kamchatka sì. La natura è meravigliosa e meritava un’altra chance» scrive così Paolo Tassi, insieme a Martino Colonna autore dell’articolo sulla Kamchatka che pubblichiamo su Skialper 127 di dicembre-gennaio.

E dopo quella esperienza Tassi in Kamchatka ci è tornato, scoprendo che sciare su un vulcano è un’esperienza particolare: «L’esposizione costante del pendio fa sì che le sciate siano infinite, non esistono punti intermedi dove fermarsi, si parte e si va...». E poi ci sono i geyser, spazi infiniti, granchi, gamberi e salmoni tra i migliori al mondo. Ecco perché vale la pena di leggere il reportage di 11 pagine che pubblichiamo su Skialper in edicola. E naturalmente la neve. Scrive Martino Colonna: «I vulcani della Kamchatka sono molto più grandi e attivi di quelli del Giappone e possono superare i 4.500 metri. L’altra sensibile differenza la fa il clima. La Kamchatka è più a Nord e quindi se uno pensa che gli inverni in Hokkaido siano particolarmente freddi e ventosi è solo perché non ha mai avuto a che fare con il clima della Kamchatka. Nella parte meridionale della penisola le temperature medie invernali sono inferiori ai meno 10 e le precipitazioni annuali superano i 2.000 mm di acqua l’anno, molta della quale cade sotto forma di neve. A fine aprile, quando siamo stati nella zona Sud della penisola, c’erano ancora due metri di neve al livello del mare». Sono quattro i vulcani sciati dal duo Tassi-Colonna: Avachinsky, Viluchinsky, Mutnovsky e Gorely, con dislivelli fino a 2.700 metri, raggiungibili con lunghi avvicinamenti in motoslitta, fuoristrada o gatto delle nevi. Welcome in Kamchatka!

Natural born skiers

«Parlare con persone che vivono per lo sci non è così scontato come sembra. Lo scivolare in montagna occupa un posto tanto intimo in ciascuno di loro, che doverlo raccontare non è stato sempre facile. Anche trovarle queste persone non è stato banale: come per i tifosi nel calcio, il rischio di incappare in infervorati occasionali è concreto. Difficile distinguere tra chi lo sci lo vive per se stesso e chi per la story e il post del weekend. Per molti, la ricerca diventa far credere al proprio pubblico di star vivendo un sogno: Yeah! Seguiteci! Balle! È spesso vero che di solito, quando la gente è libera di fare ciò che vuole, si imita a vicenda». Scrive così Andrea Bormida nell’articolo Natural Born Skiers, su Skialper 127 di dicembre-gennaio. Un articolo nel quale invece noi volevamo persone che vivono lo sci come elemento naturale, non perché fa stile. Volevamo degli sciatori, persone che vivono da tempo la loro passione indipendentemente dalla latitudine.

«Lo schema di partenza è però stato sempre lo stesso: Dimmi chi sei? Per poi farselo raccontare attraverso il proprio modo di vivere lo sci e la sensazione di libertà che ne deriva. Quindici storie diverse, tutte di passione. Un girone di dannati e di romantici. Un collage variopinto di piccoli ritratti, corti o lunghi, intensi o meno… non sta a noi dirlo. Non vogliamo briglie, tutto molto free. Alcuni li conoscevamo, altri sono stati una scoperta. Tutti hanno una storia che li ha portati a sciare da soli o in gruppo, magari a lavorare con gli sci per cercare di trasmettere qualcosa o per valorizzare il proprio territorio, o più semplicemente per arrivare a star bene con se stessi». Tutti veri freetourer. Chi sono? Paolo Tassi, Enrico Dellarole, Andrea Cismondi, Ettore Personnettaz, Roberto Parisse, Silvia Moser, Fabio Beozzi, Simone Barberi, Pietro Marzorati, Marco Maffesi, Elisa Vottero, Alfio Scigliano, Mauro Soregaroli, Francesco Tremolada ed Enrico Mosetti. Se volete conoscerli meglio… non vi resta che comprare Skialper 127 di dicembre-gennaio.

Dream Line, la madre di tutte le linee

Cinque settimane. Cinque settimane per salire su un aereo da San Francisco a Chengdu, in Cina, arrampicarsi sugli 8.516 metri della quarta montagna più alta della terra, sciare la madre di tutte le linee e ritornare a casa dai figli di 9 e 11 anni insieme al compagno di avventura e di vita. Con un chiodo fisso nella testa: la Dream Line del Lhotse. Ottocento metri di canale con tratti oltre i 50 gradi, un toboga che si tuffa dritto a valle tra le rocce, in alcuni punti largo poco più di un metro. Una linea da sogno, tanto bella e perfetta da sembrare parte di un videogioco. Una linea a lungo bramata, solo sfiorata nel 2007 da Jamie Laidlaw. «Quando siamo arrivati in vetta con tutta quella neve e ci siamo resi conto che avremmo potuto sciare la Dream Line dall’inizio, senza calarci tra le rocce, è stato bellissimo, un momento che ricorderò per sempre: eravamo nervosi, ma appena abbiamo messo gli sci l’eccitazione ha preso il sopravvento» dice Hilaree Nelson, 45 anni, che nel 2018 ha preso il posto, dopo 26 anni, di Conrad Anker come capitano del Global Athlete Team di The North Face. Quella sciata da HIlaree e Jim Morrison è un’impresa incredibile in un’annata pazzesca, che ha visto anche la discesa di Bargiel dal K2. Come incredibile è la vita di questa donna originaria dello stato di Washington e del suo compagno. Nel 2005 Hilaree (allora si chiamava O’Neill) ha sciato il ChoOyu, nel 2012 è stata la prima donna a salire in 24 ore Everest e Lhotse senza ossigeno e vanta più di 40 spedizioni in tutto il mondo e discese dalla Kamchatka alla Bolivia. In India con Jim Morrison nel 2013 ha sciato la parete Ovest del Papsura (6.440 m), anche soprannominato in maniera poco rassicurante Peak of Evil (picco del male), una linea difficile di un’estetica ineccepibile che ripercorreva in parte l’ascensione neozelandese del 1991. Fino al 2011 le vite di Hilaree e Jim erano separate e Jim felicemente spostato e padre di un bimbo e una bimba di cinque e sei anni. La sua famiglia sparisce in un istante in un incidente aereo e la vita va in frantumi. Poi si sono conosciuti al Makalu e dopo sei mesi hanno iniziato a frequentarsi. Ora per Jim «ci sono i suoi bambini ai quali preparare cereali e uova a colazione». E le foto di una giornata pazzesca, il 30 settembre 2018, da guardare e riguardare per tutta la vita.

Hilaree, è giusta la definizione adventurer per descriverti?

«È una bella domanda: negli ultimi due anni ho iniziato a dire che sono una adventurer perché era un ottimo ombrello sotto il quale racchiudere la mia passione per lo sci, soprattutto per il ripido, diciamo che anche expedition skiercalzerebbe a pennello».

Da dove arriva questa passione per la montagna e l’avventura?

«Sono originaria dello stato di Washington e ho messo gli sci a tre anni, ma è stato all’università che ho iniziato a uscire di pista, a mettere le pelli, ad arrampicare e salire sui primi quattromila del Colorado. Poi, appena finiti gli studi, sono andata a Chamonix ispirata da un film di sci ripido. Volevo restarci un anno e mi sono fermata per un lustro… avendo la fortuna di sciare un po’ con tutti i grandi, da Shane McConkey a Jeôme Ruby. Quando ripenso a quegli anni, soprattutto a quel primo anno, mi rendo conto che sono una sopravvissuta perché facevo cose per le quali non avevo esperienza».

Come hai iniziato a sciare in giro per il mondo?

«È iniziato tutto a Chamonix, credo nel 1999, ho incontrato qualcuno di The North Face e dopo pochi mesi mi sono ritrovata in spedizione in India. Mi hanno cercato perché avevo fatto delle ripetizioni importanti, probabilmente in alcuni casi le prime discese al femminile. In quegli anni riuscivo a portare a casa qualche soldo partecipando a gare come i campionati del mondo di sci estremo e li investivo in spedizioni».

Che cosa ti spinge a imprese come quella del Lhotse?

«La voglia di andare sempre più in alto e in luoghi sempre più selvaggi e poco affollati, questa è la mia droga: il Lhotse in autunno univa tutte le caratteristiche. Quando guardi quel canale dalla vetta dell’Everest non puoi non rimanerne incantato».

L’idea di sciarlo è nata nel 2012?

«Gli sci li avevo portati e già nel 2007 quando Laidlaw aveva cercato di sciare il Lhotse dalla vetta ne avevo sentito parlare, però quell’anno non era proprio sciabile, non c’era neve. E anche quando siamo arrivati a settembre non eravamo sicuri che lo fosse. Abbiamo scelto l’autunno per trovare meno gente sulla montagna e più neve, ma eravamo anche in balia dei terribili venti che soffiano in quel periodo in quota».

E in effetti al Lhotse di gente non ne avete proprio trovata…

«No, eravamo gli unici sulla montagna, io, Jim, i fotografi Nick Kalisz e Dutch Simpson e cinque tra sherpa e icefall doctor. È stato incredibile perché i fotografi non erano mai andati oltre i 6.000 metri e sono arrivati in vetta, c’era un’atmosfera molto elettrica, anche tra gli sherpa».

Avete usato l’ossigeno?

«Non mi piace usarlo, ma a 8.200 metri abbiamo deciso di farlo perché per noi la priorità era la discesa, arrivare in vetta nei tempi giusti e nelle condizioni per scendere e a quella quota l’ossigeno aiuta a scaldare il corpo. Da lì alla cima ci abbiamo impiegato due ore, senza ce ne sarebbero voluto cinque».

Raccontaci della discesa, soprattutto del Couloir.

«C’era tanta neve e in salita abbiamo fatto fatica, ma non immaginavamo che ce ne fosse così tanta lì dentro. Tutta la discesa, compresa la Face, fino al campo 2, è di circa 2.100 metri di dislivello, e ha preso circa quattro ore, ma la maggior parte del tempo l’ha richiesto la sezione del Couloir. Siamo stati vicini perché era la parte più impegnativa, l’ampia parete sottostante l’avevamo già provata nella fase di acclimatamento e lì ci siamo allontanati un po’ e abbiamo gustato la discesa. Sciare con Jim, compagno anche nella vita, mi dà una grande fiducia».

Come era la neve? Che attrezzatura avete usato?

«Cambiava a ogni curva, in vetta era zuccherosa, in alcuni tratti si sprofondava, altre volte c’era la costa che si rompeva. Non si può dire bella neve, ma siamo riusciti a divertirci. Abbiamo lasciato i piumini e siamo scesi con la tuta da sci. Il feeling che cerco è quello dello sciatore, voglio essere leggera e non avere qualcosa che rende l’esperienza meno sciistica. Non avevamo copriscarponi e le scarpe erano Tecnica Pro Guide, gli sci Blizzard Zero Pro e gli attacchi Dynafit. Non è stato facile salire con quegli scarponi, ma in discesa con un quattro ganci è tutta un’altra cosa. Abbiamo usato la piccozza solo in salita e bastoni normali da sci».

Come vi siete preparati?

«Avevamo solo cinque settimane a disposizione, per la quota siamo stati in parte aiutati dal fatto di vivere a Telluride, a 2.600 metri di quota, e abbiamo usato le tende ipobariche, che simulano l’atmosfera che si trova a quelle quote, per guadagnare tempo. Il difficile era arrivare dall’estate e passare all’inverno. La salita dal campo 3 alla vetta ha richiesto 12 ore e per allenarci a stare fuori così tanto abbiamo programmato lunghe uscire nei dintorni di Telluride, sulle vette più alte e rocciose. E poi siamo scesi di corsa».

Cosa vuol dire essere adventurer, sciatrice estrema e allo stesso tempo madre?

«Essere madre è un mestiere difficile, duro, richiede tanta pazienza. Salire un ottomila e scenderlo è altrettanto duro, ma sono due cose diverse. Una volta le tenevo separate, ora cerco di farle andare d’accordo. Porto a scalare i miei figli, li porto ai meeting degli atleti The North Face, parlo loro dei rischi che si corrono. Ma si può morire anche andando in auto. Quando scio la concentrazione è massima su quello che faccio, ma poi penso a loro che sono così lontani e mi mancano, mi entrano prepotentemente nella testa. Con il mio ex marito abbiamo l’affidamento condiviso, una settimana a testa. Al Lhotse era il viaggio più lungo e sono stati con lui, poi è andato in vacanza. Per fortuna abbiamo, sia io che il mio ex marito, dei genitori comprensivi e molto disponibili».

Che cosa fa nella vita Hilaree, oltre a sciare?

«Vivo grazie al ruolo di capitano del Global Athlete Team di The North Facee girando per il Nord America a tenere conferenze per il National Geographic».

L’Himalaya, gli ottomila, sono il futuro dello sci ripido?

«Diciamo che questa affermazione è sulla strada corretta, ma non limiterei tutto agli ottomila, ci sono vette di seimila, settemila metri in India o in Pakistan con linee incredibili».

Il prossimo obiettivo?

«Vorrei tornare in Himalaya fra un anno, magari a rivisitare delle linee già fatte, ma il progetto non lo dico».

Toglici una curiosità, se mai fosse possibile confrontarle, qual è la più bella linea sciata, il Papsura o il Lhotse?

«Il Papsura è stata la più impegnativa, la più difficile, non hai un attimo di tregua, non puoi dividerla in sezioni e tirare il fiato come al Lhotse. Il Lhotse la più bella sorpresa, divertente. Sono state due discese molto diverse, che metto prime a pari merito, ma nella vita è bello anche divertirsi».

Hai mai sciato in Italia.

«Ho fatto una delle giornate più memorabili che ricordi, a fine anni novanta, sul Marinelli al Monte Rosa».

A volte la dream line può essere anche dietro casa…

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124

Crans-Montana Rando Parc

Ufficio del Turismo di Crans-Montana, Svizzera, Vallese. Ampie vetrate che danno sulla strada. Nonostante sia un giorno infrasettimanale c’è comunque chi, sci in spalla, si affretta in direzione della cabinovia. «Nei week-end - mi racconta Jenny, responsabile dell’area comunicazione - qui è tutto un brulicare di sciatori, snowboarder e ciaspolatori, di famiglie coi bambini e di giovani che passano la giornata sulle piste e la concludono con l’après-ski. La scorsa settimana abbiamo ospitato le atlete di Coppa del Mondo». Esita un attimo, ma poi continua, aprendo il viso in un sorriso: «Ha vinto la vostra Brignone». Probabilmente avrebbe preferito commentare il successo di un’atleta della squadra elvetica, ma d’altro canto le vittorie, quelle vere, vanno riconosciute. Non posso che ricambiare quella mezzaluna felice, che mette in evidenza i denti bianchissimi e fa da cornice agli occhi azzurro chiaro. Nicolas, al mio fianco, annuisce e a tratti allunga lo sguardo oltre i vetri. Scruta in attesa di vederla arrivare. E lei, finalmente, arriva. Preceduta da una trottolina dagli occhi grandi, chiusa nel suo cappottino e con le guance tempestate di puntini rossi. I capelli biondi, come quelli della mamma, sono nascosti dal berretto di lana. Gli occhi, invece, sono quelli del papà. Mi guarda dal basso dei suoi quattro anni e mezzo, mentre addenta un panino. Dietro di lei, Séverine ci viene incontro con passo leggero. Si scusa per il ritardo, sfoderando il sorriso di chi sa farsi perdonare. Lei è Séverine Pont-Combe. Scialpinista, campionessa, ma anche mamma e lavoratrice. Essere tante cose contemporaneamente non è semplice e questa mattina il suo essere mamma ha avuto la meglio. «Si è svegliata con questi puntini rossi su tutto il corpo e quindi siamo dovute andare dal dottore» esordisce indicando la figlia e quel rossore sulle gote che, se non me lo avesse detto, avrei imputato al freddo. Uno sfioro di labbra sulla guancia a Nicolas, suo marito, che mi ha tenuto compagnia fino a questo momento. Nicolas è uno a cui piace ridere e sorridere, si vede. Ex allenatore della nazionale svizzera di scialpinismo, ex maestro di sci, la storia di Séverine non potrebbe essere raccontata senza di lui. Vivono a Crans-Montana da circa una decina d’anni, insieme alle due figlie. I genitori di entrambi abitano lontani. La scelta di non mandare le bambine alla scuola materna li ha portati a dover essere costantemente presenti, a turni, per occuparsene. Una scelta non semplice, che dimostra carattere e determinazione, le stesse caratteristiche che ci vogliono per vincere le gare.

Contro ogni previsione oggi non nevica. Il cielo non è azzurro ma, a tratti, si scorgono dei buchi di sereno. «È tutto merito del microclima di questa zona - spiega Nicolas mentre sistema lo zainetto sulle spalle della figlia - spesso all around nevica, ma qui no». Si sforza di parlare italiano, per mettermi maggiormente a mio agio, e a volte inciampa in qualche costrutto che fa sorridere. E quando l'italiano non basta più, parla inglese. Con Stefano, il fotografo, la lingua è invece il francese. Io non capisco il francese, Stefano non capisce l’inglese: il tutto prende i connotati di una allegra scenetta poliglotta, che sfiora il comico. La Babele viene interrotta da Séverine, che riprende le redini della situazione. Uno scambio veloce di battute per decidere da dove partire per iniziare la nostra visita al Rando Park. Crans, Barzettes e Aminona sono i tre starting point possibili e, da questi, una miriade di varianti. Mi sento una privilegiata, nel nuovo paradiso dello scialpinismo e accompagnata da una campionessa della disciplina. Quindici itinerari poco distanti dalle piste, su oltre di 40 chilometri di sentieri, con un dislivello positivo di 8.000 metri. Sono queste le dimensioni del gigantesco trekking park inaugurato questo inverno e voluto dall’intero comprensorio, con la preziosa collaborazione di Nicolas e Séverine. Perché se in un posto ci vivi, se lo ami, vorresti che lo amassero anche gli altri e soprattutto vorresti che fosse valorizzato al meglio. Beh, qui a Crans-Montana hanno saputo farlo. Turismo intelligente, turismo per tutti, non solo per i pistaioli; a me piace chiamarlo così.

Mentre aspettavamo Séverine, Nicolas mi ha raccontato con entusiasmo di questo progetto. Gli brillavano gli occhi. «Un’idea che è nell’aria già da quattro, cinque anni. Il popolo degli scialpinisti, che ora è composto anche da quelli che risalgono le piste, è sempre più numeroso. Lasciarli su pista diventava quindi pericoloso, sia per loro sia per gli sciatori. Dare sanzioni a chi risale, non piaceva. Perché escluderli? E allora ecco l’idea, che piano piano e grazie all’aiuto di tutti ha preso forma». E quando le idee sono buone, poco ci vuole perché si trasformino in realtà. «Tre anni fa i primi due itinerari: Petit Loup e Grand Loup, partendo da Aminona. A dicembre 2017 abbiamo inaugurato altri 13 tracciati. I percorsi possono essere utilizzati da tutti e il dispositivo ARTVA (anche se è sempre meglio averlo!) non è obbligatorio. Con una app, aggiornata dalla società che gestisce gli impianti, è poi possibile verificare i tracciati aperti e quelli chiusi, esattamente come accade per le piste. Il park può essere utilizzato da chiunque, liberamente. C’è un biglietto, da 5 franchi (giornaliero) o da 50 franchi (annuale), per chi vuole usufruire anche degli impianti per spostarsi all’interno del comprensorio». «E funziona?» Sono curiosa e non posso fare a meno di domandare. «Eccome. Da quando abbiamo aperto il park non ci sono più scialpinisti in pista. Tutti lo preferiscono».

Ma ora pare giunto il momento di mettere gli sci ai piedi e di vedere qualcuno di questi tracciati. Séverine ci fa strada. I percorsi scialpinistici, rappresentati su un cartellone a poca distanza dall’ingresso della funivia, sono ben segnalati. Ognuno di essi ha un numero, una scala di difficoltà, lunghezza e dislivello. Sbagliare è praticamente impossibile. Sono segnati con frecce e cartelli… qui l’ordine è proprio svizzero! E se mi ero immaginata delle specie di piste battute dal gatto delle nevi, beh, mi ero sbagliata. La traccia c’è, ma è quella fatta dal primo che è salito dopo la più recente nevicata. Quando fiocca, la traccia si cancella, come in ambiente, ma i cartelli rimangono. Il primo che si alza la mattina e mette le pelli sotto gli sci, batte anche per tutti gli altri. Séverine monta e smonta le pelli velocemente. Dopo un primo pezzo che si allontana dalle piste, a tratti costeggiandole e a tratti risalendo nel bosco, arriviamo nella parte alta, sgombra dalla vegetazione. Lo sguardo ha così modo di spaziare. Dalla case di Crans-Montana, formiche sotto di noi, fino alle cime sopra le nostre teste. Di tanto in tanto incrociamo qualche scialpinista, gente del posto, che usa il tracciato per allenarsi. Qui Séverine è la padrona di casa. Una padrona cortese, che saluta tutti sbracciandosi, urlando, chiamandoli per nome e regalando dirompenti sorrisi.

Rimaniamo distanti dalle piste, che possiamo comunque utilizzare per la discesa. Questo è interessante, soprattutto quando la neve non è poi così bella. Guardando i percorsi mi rendo conto che sono tutti piuttosto lineari e che la difficoltà è data, più che altro, da dislivello e lunghezza. Le salite sono continue, uniformi e mai troppo impegnative. Mi mostra la diga del Lac de Tseuzier e poi, là in fondo, dietro le nubi, la corona di cime che si estende dal Breithorn al Monte Bianco, passando per il Weisshorn e il Cervino. Prendo le piccole pause per incalzare e la tempesto di domande sulla sua vita. Come si fa a fare l’atleta, la mamma e contemporaneamente anche l’insegnante a scuola? Come, e soprattutto quando, ci si allena? «Non potrei fare nulla senza Nicolas. Addirittura la mia vita non sarebbe come è ora, se non l’avessi conosciuto. Fino a 23 anni non praticavo scialpinismo, sciavo in pista e neanche troppo bene! Poi ho conosciuto Nicolas, maestro di sci. Lui ha perfezionato il mio stile e insieme a lui ho iniziato anche a fare scialpinismo».

E quando non c’è la neve? «Amo correre e faccio anche qualche gara di trail-running. A dirla tutta corro da sempre, da che mi ricordi. Ho iniziato con l’atletica leggera all’età di 5 anni e sono stata anche membro della nazionale svizzera. Correvo. Correvo in pista! Una buona base per lo scialpinismo. In estate mi piace fare lunghi giri in mountain bike e anche a piedi. Dove? Basta guardarmi attorno. Qui ho tutto quello che mi serve». Quando e come ti alleni? «Ci si allena quando si riesce, in tutti i ritagli di tempo. Fondamentale, non mi stanco di ripeterlo, è il supporto di mio marito. Soprattutto con le bambine: è un super baby sitter e un papà presente. Indosso gli sci a inizio stagione e non li tolgo più fino alla fine. Andare, andare, andare, questo è il punto. Unitamente a un po’ di palestra, qualche peso, tanti addominali. Ma non credere che io vada in una palestra vera e propria. Qui a Crans-Montana non c’è! Faccio tutto in casa». Non solo gare. Non solo sport. Quello che mi interessa scoprire è anche la persona, nel pochissimo tempo che ho a disposizione e tra una pellata e l’altra. E così Séverine mi racconta, si racconta. «Mi piace immergermi nella natura. Le lunghe camminate, insieme a Nicolas e alle bambine, che stanno imparando ad amare quello che le circonda. Vivere insieme le belle esperienze, anche sportive. Il Trofeo Sellaronda, ad esempio, è l’occasione per una vacanza di famiglia». E quando ti devi davvero rilassare? Quando vuoi staccare la testa? «Una tazza di caffé bollente, sulla mia bella terrazza al sole, e magari un buon libro. Queste sono le piccole, semplici cose che mi fanno stare bene e sentire in pace, con me stessa come con gli altri».

La vita di una mamma-atleta-lavoratrice è piena di impegni e così, nel pomeriggio, continuo a esplorare l’area insieme a una Guida alpina. Nel frattempo il sole si è nascosto dietro le nuvole e ha iniziato a scendere un nevischio leggero, ma fittissimo. L’atmosfera è da favola, quasi surreale. Risaliamo il tracciato partendo da Barzettes e arriviamo in una zona solcata da spettacolari rocce, qui lo chiamano il canyon e capisco subito il perché. La neve ora scende bene, punge la pelle già arrossata dal sole mattutino, ma la visuale rimane buona. Altro miracolo del famoso micro-clima di Crans-Montana? Passiamo tra una roccia e l’altra, il paesaggio si allarga e poi si restringe. Mi tiro giù la maschera, davanti agli occhi, e mi pare di guardare dentro a una macchina da presa. La neve ai lati del canyon forma cornici e meringhe. Usciamo dal tracciato, che passa proprio a ridosso di questa spettacolare area, e ci addentriamo tra le rocce calcaree. Normalmente sono striate di giallo e di grigio, oggi la neve uniforma tutto. Non ci sono più tracce. Solo noi, sul manto ghiacciato e nel silenzio ovattato, a lasciare quel segno che, a breve, non ci sarà più. Come fanno le onde del mare sulla sabbia, anche la neve cancella tutto. Ma proprio tutto. Cancella le orme degli animali. Le nostre. Capita che cancelli persino i pensieri brutti. Tutto. Torniamo sul tracciato e lo seguiamo fino in cima. Sopra di noi langue, a quota 2.927 metri, lo sconfinato ghiacciaio del Plaine Morte. Una cabinovia porta fino a su, dove si trovano un rifugio e una pista per fare sci di fondo. La nevicata si intensifica, sale la nebbia ora, e decidiamo di tornare alle auto. Consapevoli, più che mai, di essere stati graziati dal meteo. Crans-Montana si è aperta, svelata, lasciata guardare. Se il sole fosse ancora alto ora continueremmo a salire. Invece togliamo le pelli e scendiamo a capofitto lungo le piste, tirate ad arte. Respirando forte nel bavero della giacca, per sentire quel calore tiepido che accarezza il viso, ai lati della bocca. Ascoltando il rumore delle lamine in curva. Pensando che qui bisogna per forza tornare.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 117

Täschhorn 4.491

Consumare fa parte della quotidianità dell’essere umano. Alpinisti e sciatori, in quanto esseri umani, sono dei consumatori seriali di qualsiasi dimensione appartenente alla montagna: pareti di ghiaccio, roccia, neve, creste affilate, goulotte, cascate. Tutto, o quasi tutto, è già stato percorso nelle Alpi. Un occhio attento però riesce a scovare ancora qualcosa di vergine. Qualcosa sicuramente scomodo, incerto e lontano dai sentieri più battuti.

Il vallese è il mio posto preferito per sciare in tarda primavera. La lunghezza degli avvicinamenti e l’isolamento, su questi colossi che ti devi guadagnare metro dopo metro, costano tanta fatica, ma sanno regalarti emozioni uniche. Il mio concetto di big mountain skiing è qui, tra queste montagne, su queste pareti e non di certo come intendono oltre Oceano su colline piatte con qualche cliff e un metro di neve fresca.

L’idea di sciare il Täschhorn ha incominciato a frullarmi in testa durante un tentativo fallito alla Est del Weisshorn (4.506 m) a fine maggio 2014, accompagnato da Pietro Marzorati e Pablo Pianta quando, dopo essere saliti in cima al Brunegghorn (3.833 m), mi sono imbattuto nella maestosità delle cime che avevamo di fronte e che formano il famoso massiccio dei Mischabel. Tornato a casa mi sono subito messo a cercare informazioni su questa montagna, ma oltre a un paio di timide discese negli anni 2000 dalla Kinface, non ho trovato nulla, nemmeno consultando vari siti francesi e tedeschi. La Kinface è una proboscide glaciale composta da pendii e seracchi che va a morire in un ghiacciaio molto tormentato e con due imponenti seraccate in successione. Le difficoltà tecniche di questo versante sono medio basse, ma proprio a causa dei ghiacciai tormentati in pochi si avventurano qui. Un altro motivo è di sicuro l’isolamento: non c’è nessun bivacco né punto di appoggio lungo i 3.000 metri di dislivello che bisogna affrontare per raggiungere la cima del Taschhorn. La Kinhütte, a quota 2.500 metri, è un rifugio privato e viene aperto solo nel periodo estivo, come appoggio agli escursionisti che percorrono il famoso sentiero dell’Europaweg. Tutte queste problematiche, unite al dislivello, alla quota e alle condizioni della neve dovute all’esposizione a Nord-Ovest, rendono questo versante mitologico e molto poco frequentato.

Durante le mie lunghe ricerche mi ero imbattuto in una foto su Wikipedia che mostrava in pieno la verticalità della montagna e in particolar modo il versante Nord-Ovest che precipitava a destra della classica Kinface. Una parete enorme, sovrastata da seracchi e con un’uscita mille metri più in basso attraverso delle cenge rocciose con un’altezza di diverse decine di metri. Osservando quella foto ho iniziato a fantasticare, tracciando una linea diretta dalla cima che percorresse tutta la parete a destra della Kinface, fino al sottostante ghiacciaio. Follia pura pensare di poter sciare una parete del genere abitando a 400 chilometri di distanza… Per riuscire in questi progetti è fondamentale poter monitorare le condizioni giornalmente, soprattutto su un pendio cosi dove a 3.500 metri rischi di trovare solo roccia e mille metri più in alto neve che non copre bene la base glaciale. Ecco perché ho subito accantonato la foto nel pc e il relativo progetto per diversi anni.

Nel 2016, durante un’uscita autunnale insieme a Mattia Varchetti, ho conosciuto Riccardo Vairetti, forte scialpinista ossolano. Girovagando in canali alla ricerca di neve sotto i quasi 4.000 metri del Fletchhorn, ci siamo ritrovati a parlare del Täschhorn e della Kinface, la classica della montagna. Anche Riccardo era interessato a quella discesa, ma il progetto morì qualche mese dopo a causa delle scarse precipitazioni primaverili di quell’anno, inadatte a coprire i ghiacciai della parte bassa e la pala superiore.

Nell’inverno 2018 le valli svizzere intorno a Zermatt e Saas-Fee sono state sommerse da enormi quantità di neve. Strade invase da valanghe e paesi isolati per diversi giorni. Subito la mia mente è andata a quel colosso e ho pensato che la neve caduta avrebbe potuto coprire in maniera sensata i ghiacciai tormentati sotto alla Kinface, rendendoli più agibili e sciabili. Dopo una primavera ricca di discese, il mese di giugno è iniziato con un doloroso but (slang francese che significa ritirata) su una nota parete Nord delle Alpi Centrali insieme a Cristian Botta e Pietro Marzorati. Non avevo assolutamente voglia di far finire cosi una stagione ricca di importanti discese. Mattia e Andrea erano off-limits per impegni e mi sono ritrovato ancora con Cristian per sparare quello che avrebbe potuto essere l’ultimo colpo della stagione. Anche a lui piaceva l’idea del Täschhorn ed essendo appena stato sciato sulla classica Kinface da un gruppo di local, eravamo abbastanza fiduciosi sulle condizioni. Volevamo andare su qualcosa di sicuro dopo la mazzata presa.

La sera prima della partenza, facendo lo zaino, mi ritorna in mente quella foto salvata nel pc che ritrae la diretta Nord-Ovest. Il mio sesto senso mi dice di prendere su qualcosa in più (cordini d’abbandono e chiodi da roccia) che nella classica Kinface non servirebbero a niente. Non faccio parola con Cristian della mia idea fino a quando arriviamo a Täsch e ci appare in maniera arrogante il Täschhorn, bianco come non mai. Le particolari condizioni climatiche di inizio giugno hanno fatto crollare tutte le pareti Nord-Est delle Alpi, mentre le Nord-Ovest sono incredibilmente stuccate di neve. Quella a destra della kinface è tutta bianca, regolare ed è enorme. Non si vede purtroppo l’uscita in basso, sopra le cenge, e propongo a Cristian di tentare questa discesa diretta. Tuttavia ciò che può sembrare bianco da lontano non è detto che lo sia anche da vicino. Quindi senza troppe menate ci carichiamo gli zaini in spalla e partiamo con l’obiettivo di trovare un posto in cui passare la notte nei nostri sacchi a pelo e l’indomani pensare al da farsi. Sotto la Kinhütte un ponte non ancora posizionato sul fiume (rimosso in inverno per non essere spazzato dalle valanghe) ci fa ravanare per traversare il torrente in piena e, una volta raggiunta la baita, constatiamo che è troppo spostata a sinistra per essere un posto comodo dove dormire. Saliamo quindi a quota 2.800 metri circa dove intuiamo esserci un piano o qualcosa di simile per sistemarci durante la notte. Verso sera veniamo raggiunti da altri tre sciatori diretti alla Kinface, ma non riveliamo le nostre intenzioni, un po’ per scaramanzia, un po’ perché non abbiamo idea veramente di cosa fare. Sappiamo inoltre che in nottata arriveranno Diego Fiorito e Paolo Piumatti che tenteranno la one-push.

Di comune accordo scegliamo di salire lungo la Kinface versione estiva e non invernale, guardare la diretta e, se ci sembra tutto ok, scendere en boucle, ovvero a vista dall’alto. Verso le 3.40 partiamo nel buio più totale, illuminati solo dalla luce delle nostre frontali, vagando tra seracchi e crepacci poco rassicuranti. Dopo tre ore di marcia, finalmente compare davanti a noi il nostro obiettivo e capiamo che nella parte bassa, rimasta nascosta fino ad ora, abbiamo la possibilità di uscire dalla parete. Alle 12 calziamo gli sci in cima e affrontiamo il primo pezzo di discesa in comune alla Kinface, prima di buttarci nell’abisso della diretta Nord-Ovest. Appena passiamo sotto ai seracchi, la musica cambia: neve dura come cemento e ancora gelata. Curviamo con attenzione e ottima tecnica per oltre 700 metri prima di trovare il punto di passaggio tra le barre rocciose in fondo alla parete. Una doppietta di cinque metri ci deposita sopra l’ultimo pendio prima della terminale. Passata la terminale non è finita, ci aspetta ancora un ghiacciaio totalmente inesplorato per raggiungere il posto in cui avevamo bivaccato e una lunga discesa per morene e prati senza sentiero per tornare nella civiltà, contenti di aver sciato una nuova parete glaciale su uno dei 4.000 metri più selvaggi dell’interno arco alpino.

Taschhorn (4.491 metri) - Diretta Nord-Ovest, 1.000 m, 45°-50°, E4, una doppia di 5 metri alla base della parete. Prima discesa in sci conosciuta il 16 giugno 2018, ad opera di Davide Gerry Terraneo e Cristian Cribot Botta.

QUESTO ARTICOLO È USCITO SU SKIALPER 122, INFO QUI

Lunga vita alla raspa

Un bastone per fare attrito e per appoggiarsi in discesa, sia con gli sci che a piedi: le immagini d'epoca sono piene di montanari e guide che scendono ripidi pendii e ghiacciai esercitando pressione su un lungo bastone o alpenstock. Potremmo affermare che si tratti di una tecnica vecchia come il mondo… Per quanto riguarda il mondo dello sci i bastoni hanno sempre costituito un espediente fondamentale per controllare e rallentare la scivolata verso valle. Le gare della prima metà del secolo scorso proponevano un mix di salita e discesa su terreni non battuti in cui la traccia ospitava a malapena due sci. I talloni erano liberi e le possibilità di perdere il controllo e di cadere erano numerose, veniva dunque spontaneo adottare quella che noi chiamiamo la tecnica a raspa che consisteva nell'impugnare i due bastoncini insieme per esercitare una leva in grado di generare un forte attrito sul manto nevoso, solcandolo come con un aratro. I francesi la chiamano sorcière, la strega con la scopa fra le gambe.

Raccontava lo zio di un mio caro amico, valligiano delle Valli di Lanzo, appassionato di fondo, che negli anni cinquanta partecipava a gare di sci pur non essendo un bravo sciatore. Il suo espediente era alquanto curioso e semplice allo stesso tempo: la sera prima della gara faceva il giro del percorso prescelto nascondendo in cima alle salite un bel bastone - lou brancougno come lo chiamava lui - e quando scollinava in gara non faceva altro che imbracciare il bastone e calarsi a raspa in tutta sicurezza.

Ma la raspa non ha cessato di esistere con gli anni cinquanta, infatti anche fondisti provetti non esitavano a ricorrervi nelle situazioni estreme laddove la conformazione della pista impediva di frenare a spazzaneve o in qualsiasi altro modo. Ho visto molti fondisti accennare passaggi a raspa anche durante la Marcialonga moderna proprio per scongiurare rovinose cadute come nell'affollata discesa di Soraga.

Quella che interessa a noi è essenzialmente la raspa usata nello scialpinismo. Al riguardo bisogna aprire una breve parentesi per parlare della nostra rivista al fine di meglio comprendere quella che è stata la tecnica a raspa negli ultimi due decenni prima del 2000.

Quando fondai la rivista Fondo e Telemark, mi avvalsi della collaborazione, preziosissima, di due fondisti: Davide Pellegrino e Gabriele Ghisafi, a loro va il merito di avermi introdotto all'ambiente dello sci di fondo. Allestimmo i test materiali e i servizi tecnici passando molto tempo sulla neve a parlare di scioline, di ponti e di attrezzatura. Fu proprio in occasione di questi raduni che mi accorsi che i miei collaboratori non appena era possibile iniziavano a parlare di gare di scialpinismo e che quando finiva la stagione invernale il loro interesse si trasferiva allo skialp. I temi erano legati ai grandi eventi, a gare come il Mezzalama e la Patrouille senza trascurare quelle più locali come il Trofeo Parravicini o il Fillietroz, per citarne alcune.

Si correva in pattuglie da due o da tre e la tecnica prevedeva l'uso delle pelli per la salita e la raspa per la discesa. E fu proprio in occasione di un test allo Stelvio che ebbi modo di assaporare la raspa: terminati i test degli sci classic, nel tardo pomeriggio venni invitato dai miei due collaboratori a fare un giro con le pelli, e ovviamente con bastoni da raspa. Il terreno prescelto fu il ripido pendio di fronte all'Albergo Folgore. La salita non la ricordo particolarmente impegnativa nonostante la ripidità del terreno, ma il bello è venuto quando ci siamo trovati ben in alto… Sotto lo sguardo sornione di Davide e Gabriele, che probabilmente si erano fatti cenni d'intesa, venni invitato a buttarmi in massima pendenza con i bastoni in mezzo alle gambe. A questo punto non potevo tirarmi indietro: dopo una vita sugli sci come avrei potuto fare sfigurare davanti a due fondisti? E allora giù! Stavo prendendoci gusto, era una bella sensazione, mi sembrava di essere un motoscafo. In quell'istante venni sfiorato e superato dai due che avevano atteso a monte per godersi un'eventuale mia caduta e piuttosto indispettiti mi avevano superato inondandomi di neve marcia. Questo il mio battesimo con la raspa. Da quel giorno e per quasi due anni non ho fatto altro che salire con le pelli, sci da fondo, mezzofondo o classici, per poi scendere a raspa fra il disappunto di quanti erano presenti sulla montagna intenti a inanellare scodinzoli in neve fresca.

Il contenuto tecnico della raspa ebbe un sussulto non appena qualcuno iniziò a utilizzare i bastoncini della Leki - ideati peraltro per le figure del freestyle - che sapientemente imbottiti con tubi di polistirolo (quelli usati per isolare i tubi nella termotecnica) e dotati di papere a stella di alluminio diventavano attrezzi infernali che permettevano velocità folli e la possibilità di superare qualsiasi pendenza.

Soprattutto in Valle d'Aosta, in Lombardia e Piemonte la raspa la faceva da padrona: nelle gare si usavano di norma sci da fondo da tecnica classica mentre in alcune classiche come il Mezzalama venivano preferiti sci laminati più larghi e pesanti.

I grandi interpreti di quegli anni appartenevano ai gruppi sportivi militari: si trattava di grandi fondisti con un passato in squadra nazionale che portavano a termine la carriera dedicandosi quasi esclusivamente allo scialpinismo. Si racconta che Jordanney dell'Esercito fosse un grande raspista, stessa cosa per il forestale Mazzocchi, per il piemontese Darioli e per non parlare dei gressonari come Ghisafi, Angster, Chiò per citarne alcuni.

Ed è proprio a proposito di Stefano Chiò che il mio collaboratore Ghisafi era solito scherzare sulla sua spericolatezza a raspa: «Ma era un po' ripido quel tratto eh?». In effetti era passato a manetta lungo una cascata di ghiaccio durante uno degli allenamenti in valle. Ma aneddoti di questo tipo non si contavano: era una battaglia fra diverse vallate, fra gruppi sportivi e squadre di civili, fra Guide alpine e Maestri di sci. Su tutti brillava la stella di Stefano Ghisafi, uno dei tre fratelli di Gressoney, dotato di un motore eccezionale, di grande tecnica fondistica e di capacità in discesa fuori dal comune. Corre voce che in gara le altre pattuglie facessero un gran forcing per scollinare con il miglior vantaggio per arginare il ritorno di questo grande atleta e dei suoi fratelli, che in discesa avevano prestazioni stellari.

Tutto stava andando per il meglio quando all'orizzonte si è delineata una nuova figura che avrebbe sconvolto il mondo delle gare: Fabio Meraldi, Guida alpina di Bormio che gareggiava con attrezzatura classica in pattuglia dapprima con Adriano Greco poi con Chicco Pedrini, tutti Guide alpine. Nel frattempo il numero 20 di Fondo e Telemark si arricchiva di una terza dicitura in copertina: Ski-alp, un termine da me inventato e che ora è divenuto di dominio pubblico per indicare una nuova era dello scialpinismo fatto di materiali super leggeri e di tutine da gara. La copertina riportava la foto suggestiva di un passaggio del Mezzalama del 1999 con Ettore Champretavy attrezzato da mezzofondo e da raspa, in prospettiva legati a lui altri atleti con inconfondibili bastoni da raspa. Grazie a quella copertina il numero ebbe grande successo e fu allora che compresi l'importanza dello ski-alp fino a farlo diventare la parte preponderante della rivista per arrivare al definitivo abbandono dello sci di fondo, ma questa è un'altra storia…

All'interno di quel numero c'era un altro servizio che aveva calamitato l'interesse di moltissimi lettori: «Ecco a voi Fabio Meraldi!» Ho passato molte giornate con lui per essere in grado di comprendere la sua tecnica, il saper modificare i materiali per renderli più leggeri e competitivi rispetto a quelli usati dai fondisti. Nessuna reticenza, nessun segreto: il grande Fabio si è dato in pasto alla curiosità degli appassionati e nel giro di una stagione le piste si sono popolate di atleti in tuta leggera, zainetto minimo e scarponi alleggeriti, che quando arrivavano in cima staccavano le pelli bloccando gli attacchi e gli scarponi in pochi secondi. Era fatta, avevamo costruito il mostro!

Quando ho detto a Meraldi che avrei parlato di raspa e di gare ha voluto raccontarmi le incredibili vicende del Mezzalama 1997. Lui correva con Pedrini e Omar Oprandi, i loro fortissimi competitor erano i forestali con il terzetto eccezionale Follis, Mazzocchi e Fontana, l'Esercito metteva in campo Invernizzi, Conta e Holzner, la squadra dei civili più accreditata era composta da Stefano e Fabio Ghisafi con Stefano Chiò. Questa era la prima edizione che prevedeva la partenza dal Breuil, mi trovavo sul Ventina quando nella penombra sfilavano tutte le squadre in fila indiana. Ricordo che mi colpì, nella semioscurità, il gesto tecnico di Stefano Ghisafi che procedeva con una sorte di passo finlandese in salita: destro, sinistro e doppio appoggio con i suoi bei bastoni imbottiti.

Ma l'epilogo avveniva fra il Naso e il Mantova. Racconta Meraldi: «Eravamo stati in testa fino al Castore poi erano passati avanti i forestali, da dietro si facevano minacciosi i tre dell'esercito che, appena accodati, avevano detto a Oprandi di passare parola affinché ci spostassimo per dar loro strada. Io ero davanti e ho incrementato il ritmo, da lì non li abbiamo più visti. Intanto nella discesa dal Naso i forestali si erano ulteriormente avvantaggiati: effettuando la discesa a raspa senza togliere le pelli, avevano potuto partire per una breve salita in perfetto assetto mentre noi da dietro avevamo dovuto arrabattarci con la scaletta e un po' di pattinaggio. Sembrava fatta per loro, senonché nella discesa sopra il Mantova i tre, scendendo legati a raspa, avevano preso dentro una palina segnaletica che ha generato un grande groviglio di corde e scompiglio nella pattuglia, proprio quando noi siamo passati in testa per non essere più raggiunti».

Il tramonto della raspa non è legato a questo avvenimento ma soprattutto alle limitazioni imposte dagli organizzatori delle diverse gare che hanno prima proibito l'uso degli sci stretti e poi l'utilizzo della tecnica a raspa. Così è stato per la Pierra Menta da subito, poi per il Tour du Rutor, per il Mezzalama per arrivare alla Patrouille, fino allora tempio della raspa e della grande pattuglia di guardie di frontiera ex fondisti Bucks, Farquet ed Elmer.

Ma la raspa non è morta: se si vogliono provare delle sensazioni forti non c'è che salire in vetta al Gran Paradiso e raggiungere il Vittorio Emanuele senza fare una curva fra lo sbigottimento generale dei classici...

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER N. 122, INFO QUI

Dialoghi sull’acqua (e sulla neve)

Chi è Mattia Fogliani?

«Credo di essere una persona semplice, a cui piace vivere con il sorriso sulle labbra, amo la vita all'aria aperta e cerco la bellezza nelle piccole cose. Mi piace trovare angoli selvaggi non lontano da casa, sulle montagne della mia regione, dove poter vivere l'emozione dell'esplorazione. Poi c'è invece il mio alter ego viaggiatore, fanatico del surf. Questi due aspetti confluiscono in una mia personale ricerca che si traduce in uno stile di vita snowsurf tra Alpi e mare».

Ecco, appunto, tra Alpi e mare, come dire Alpsea…

«Alpsea è un progetto nato dall’idea di voler raccontare il legame tra il ciclo dell’acqua e il nostro stile di vita snow e surf, un intreccio di storie che scorrono attraverso le stagioni e i luoghi. E che ora sta prendendo forma nel documentario From the Alps to the Sea, che uscirà il prossimo autunno e che vede la luce grazie alla collaborazione e all’impegno di numerosi amici, tra questi Nicholas Wolken, James Niederberger, Luca Albrisi e soprattutto Filippo Delzanno, il ragazzo dall’altra parte dell’obbiettivo. Lo scopo è quello di veicolare un messaggio ecologico, non vogliamo avere un approccio solo scientifico. È un progetto artistico, nel quale diamo il nostro personale punto di vista, quello di chi vive a stretto contatto con l’elemento naturale acqua. È un filone che si gioca su un equilibrio sottile tra locale e globale. Siamo parte di una storia semplice e circoscritta, seguendo lo scorrere dell'acqua attraverso le stagioni, cerchiamo di fare capire come tutto sia collegato. Noi uomini di montagna, che viviamo in luoghi dove inquinamento e surriscaldamento globale sembrano lontani, ne siamo in parte causa e con le nostre piccole azioni quotidiane possiamo rendere migliore o peggiore il futuro del pianeta».

Diciamo che act local, think global potrebbe essere il motto per una vita sostenibile, dunque?

«Dal punto di vista ecologico credo che bisognerebbe capire che un sinonimo di sostenibile è sicuramente locale. Non voglio però essere io a dire cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, è una scelta... se pensi noi per surfare le onde della Liguria dobbiamo guidare per 250 chilometri. Quindi credo che bisogna scendere a compromessi, oppure dobbiamo fare gli eremiti, vivere di quel che produciamo e smettere di praticare pure questi sport. Però se cominciamo con l'essere consapevoli e nel limite del possibile cerchiamo di consumare locale e di viaggiare meno e meglio, potremo certamente avere uno stile di vita più sostenibile. Mi troverete più facilmente con la split su qualche cima dietro casa, che non in grandi stazioni sciistiche affollate, dove sembra di stare in un centro commerciale...».

Vivi in un posto molto bello, trovi che sia del tutto compreso e quindi rispettato il Canton Ticino?

«Sì, penso proprio di vivere in un angolo delle Alpi davvero bello. Qui da noi c'è un gran potenziale per gli sport outdoor, credo però che si potrebbe sviluppare meglio questo settore e non per voler sfruttare e rischiare di deturpare il territorio, ma piuttosto per valorizzarlo e salvaguardarlo. Abbiamo così tanto potenziale fuori dalla porta di casa e spesso i primi a non rendersene conto sono i local. Così spesso sono gli investitori forestieri ad approfittarne. Un peccato, il territorio dovrebbe essere valorizzato e gestito innanzitutto dalle persone che lo abitano».

Hai mai temuto che facendo conoscere i posti che frequenti diventino destinazioni di massa?

«È un problema molto attuale, con Internet e i social media abbiamo a disposizione una montagna di informazioni. C'è sempre più gente e le gite che fino a pochi anni fa erano riservate a pochi, ora con due click sono a portata di tutti. Con problemi anche dal punto di vista della sicurezza, oltre che del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente. La montagna è di tutti, ma queste scorciatoie che la rendono più vicina non favoriscono esperienza e consapevolezza, si rischia così di perdere quel senso di avventura, solitudine e pace che rendono speciali questi momenti».

Quali sono secondo te mezzi di comunicazione più efficaci per diffondere un messaggio ecologico?

«Ormai tutto passa dai social media, sono piattaforme davvero importanti. Però bisogna tenere sempre i piedi ben saldi nella vita reale, senza farci condizionare troppo da quella virtuale. Per la mia generazione è più facile, ma quelle nuove, cresciute con lo smartphone in mano, avranno bisogno di capire che le relazioni semplici, le chiacchiere con gli amici, rimangono la comunicazione migliore. Bisogna guardare al passato, nella nostra valle si diceva fare firegna, ossia quei momenti di condivisione, nelle cascine della valle, per trovarsi a discutere, cantare e raccontare storie, istanti per condividere informazioni e pensieri».

Che tipo di legame hai con gli elementi naturali?

«Beh, qui parliamo innanzitutto di acqua perché è il filo conduttore del nostro racconto, in realtà ci troviamo a stretto contatto con tutti gli elementi. Credo che chi come noi ama passare il proprio tempo all'aria aperta, alla ricerca di avventura, voglia sentirsi parte della natura. Non scaliamo una montagna o ci tuffiamo tra le onde per riuscire a dominare gli elementi, lo facciamo per sentirci parte di essi. Purtroppo la vita frenetica dei giorni nostri non ci lascia troppo spazio per pensare, per prenderci una pausa e meditare sulla nostra presenza nella natura».

Sei appena diventato papà, cosa immagini per il futuro di tuo figlio?

«Difficile immaginare il futuro, o meglio difficile immaginarlo in modo positivo, almeno per quanto riguarda i grandi problemi ambientali ai quali dobbiamo rispondere con urgenza. Il sistema economico e politico attuale non sembra pronto a un cambiamento radicale, però io resto positivo, sempre più gente si interessa e comprende queste problematiche, condividendo una voglia di cambiamento e miglioramento. Spero che i nostri figli abbiano a disposizione un mondo dove poter trovare ancora i piaceri della vita semplice. Personalmente credo che il modo per trasmettere questi valori sia dare il buon esempio. Il miglior insegnamento è quello dell’apprendimento con l’esperienza, quindi cercherò di passare molto tempo con mio figlio, portandolo nella natura, facendogli vivere l'avventura... Se capirà l'importanza di quello che ci circonda, del vivere semplicemente, felici e in armonia, avrà anche uno stile di vita sostenibile».

Dai wind lip, accumuli di neve creati dal vento che assumono forme simili a onde, a quelle vere del mare. Quali sono le reali similitudini tra il surf e la splitboard?

«Nasce proprio da qui Alpsea. Passiamo molto tempo a controllare il meteo, i venti e le precipitazioni. Una costante ricerca delle onde migliori, della neve top, del giusto luogo e del giusto momento dove acqua e vento danno vita al nostro perfetto terreno di gioco. Poi, salendo verso la cima, come remando verso il picco, dedichiamo tanto tempo ed energie per trovare quell'istante nel quale disegnare linee con le nostre tavole, momenti che scompaiono velocemente perdendosi tra gli elementi, ma che imprimono nella nostra mentre fotografie di vera e semplice gioia».

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER N. 123, INFO QUI

C'eravamo tanto amati

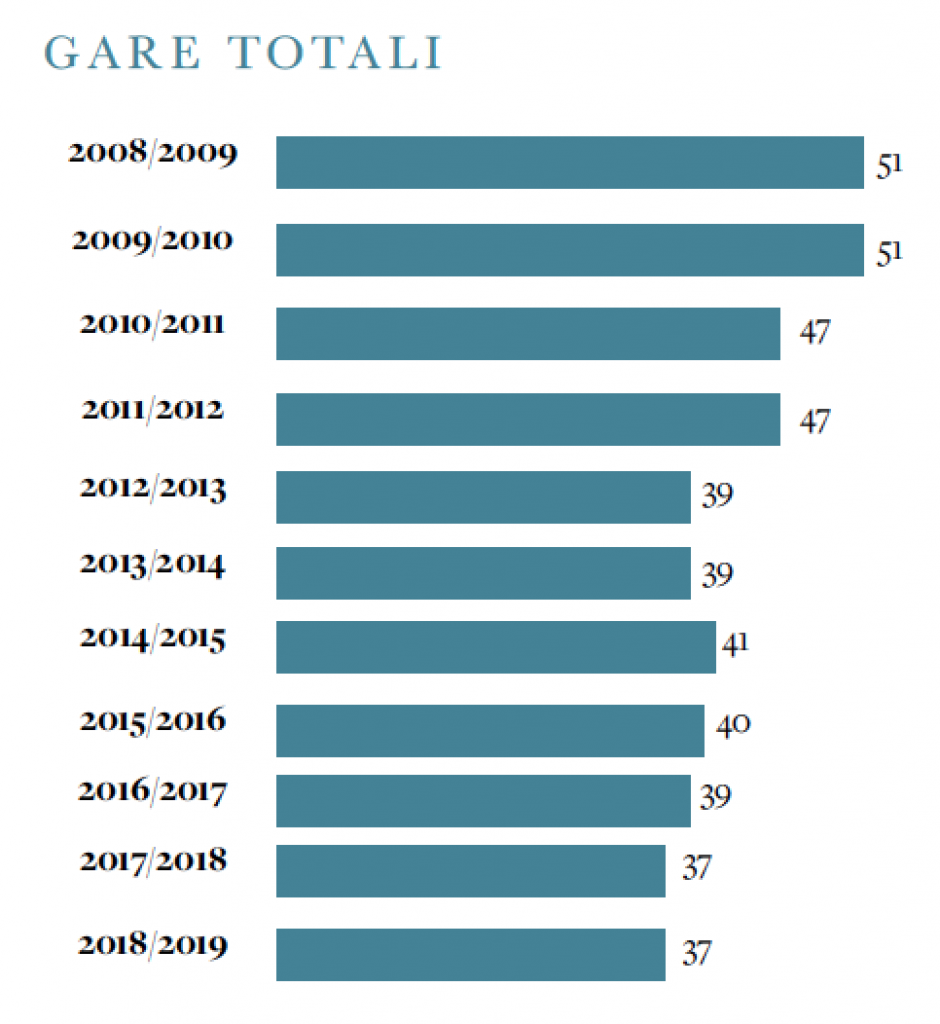

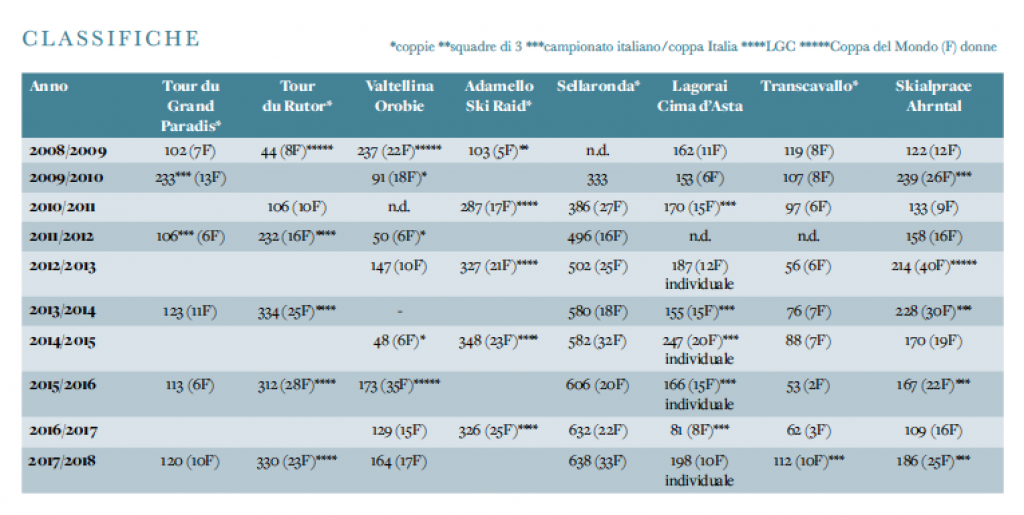

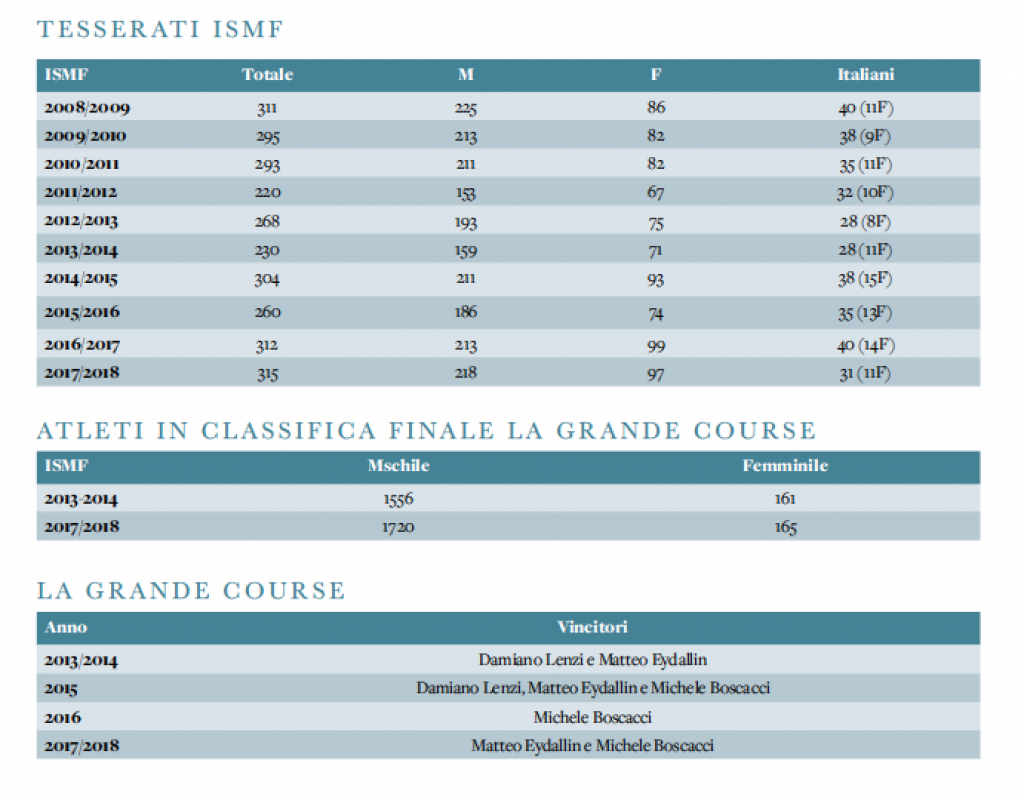

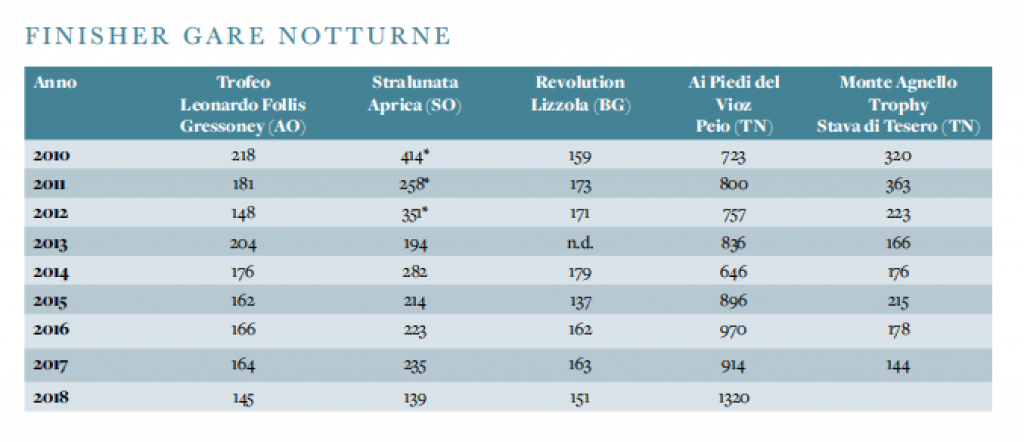

La stagione dello skialp agonistico sta per iniziare, ma qual è lo stato di salute del movimento? Sul numero di dicembre dell'anno scorso abbiamo pubblicato questa inchiesta per certi versi ancora attuale.

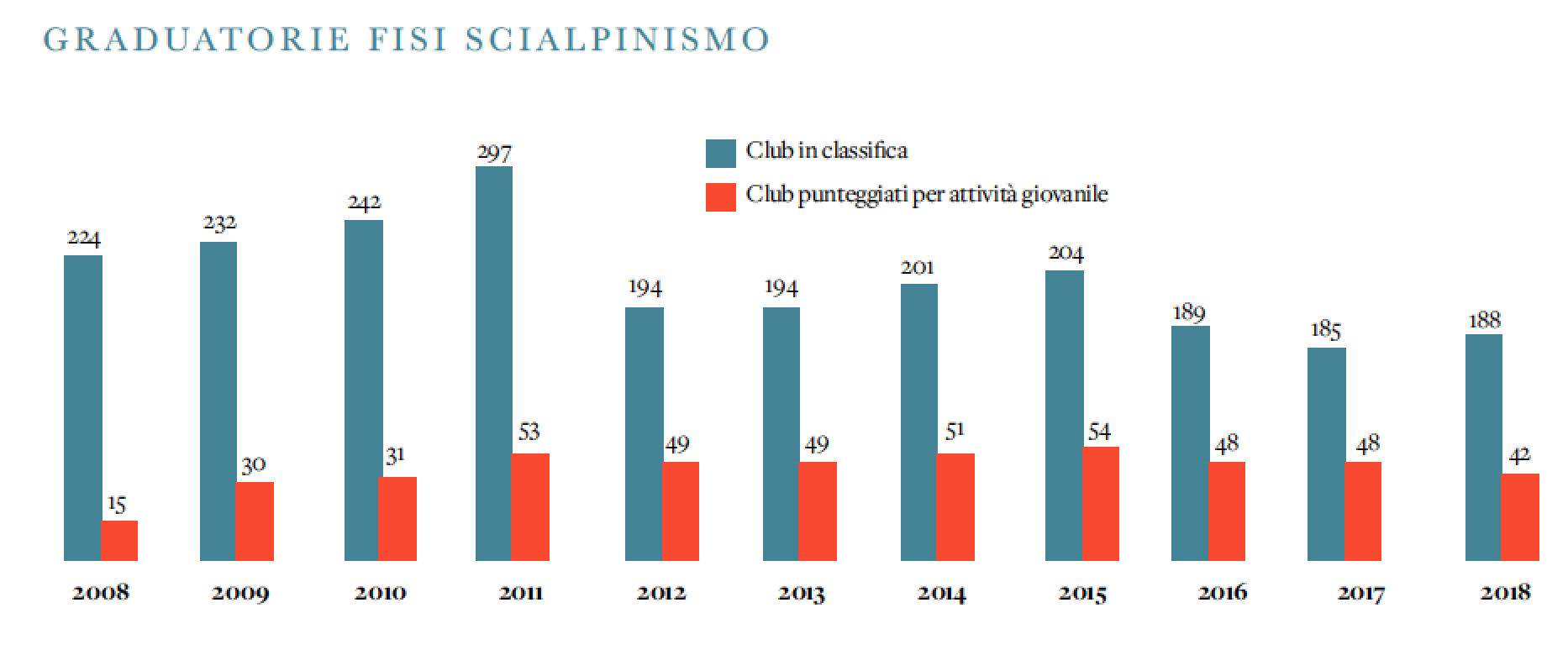

Come sta lo skialp agonistico in Italia? Azzurri sempre protagonisti tra Coppa del Mondo e La Grande Course, ma qual è la situazione del movimento sulle nostre montagne? Partiamo da un dato: in Federazione Italiana Sport Invernali non esiste un numero ufficiale dei tesserati per lo skialp. In realtà non c’è di nessuna specialità, perché nel momento in cui mi tessero non devo specificare il settore. In seconda battuta abbiamo sentito il centro elaborazioni dati della FISI per capire se fosse possibile risalire al numero dei partecipanti partendo dalle graduatorie delle società. Anche in questo caso porte chiuse: si prendono in considerazione solo i risultati di chi fa punti, non di quanti erano in gara. Però ci hanno assicurato che dal prossimo anno, o meglio da fine stagione, il nuovo sistema FisiOnline e soprattutto le recenti indicazioni del CONI sul registro delle società obbligheranno i club a specificare quale disciplina praticano gli associati. Detto questo, abbiamo provato a fare un calcolo empirico attraverso un’analisi della situazione riguardando graduatorie, calendari, classifiche degli ultimi dieci anni.

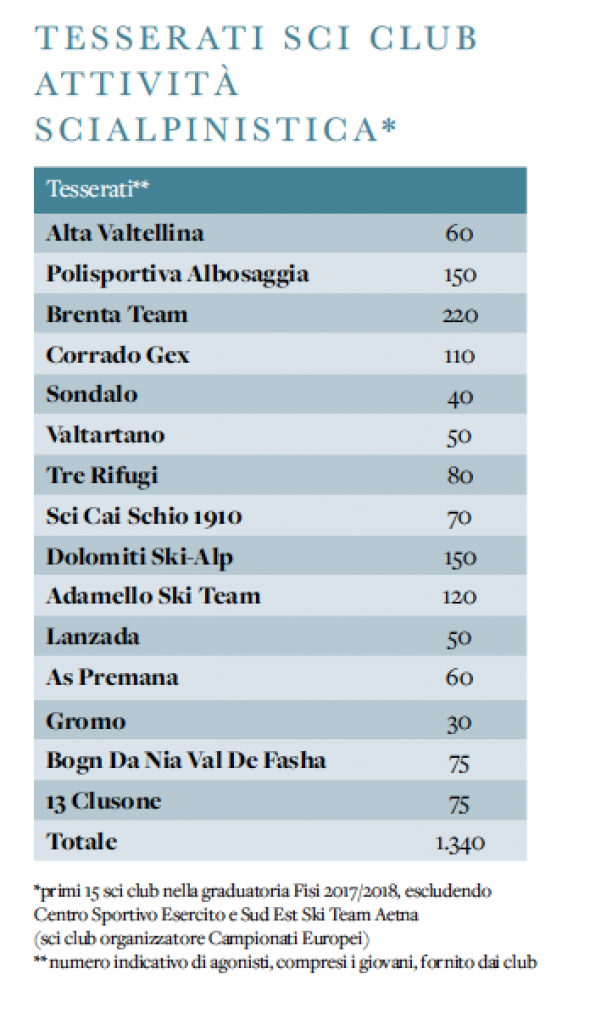

GRADUATORIE - Se i numeri tutto sommato tengono, controllando i punteggi, il dato che emerge è quello di un concentramento dell’attività in sempre meno club. Nel 2008 nelle prime dieci posizioni c’erano società come Ski Team Fassa o l’Aldo Moro, nel 2009 il Cervino Valtournenche era terzo per l’attività giovanile. Già in quegli anni Brenta Team e Alta Valtellina si contendevano il primato (nel 2011 addirittura erano primo e secondo davanti all’Esercito), ma nel corso delle stagioni le sigle ricorrenti erano sempre le stesse: SO, TN, al massimo qualche AO, BL, BS, LC. Arriviamo al 2018 e i nomi sono sempre di più gli stessi con la Valtellina a farla da padrone: Alta Valtellina seconda, Albosaggia terza, Sondalo sesta, Valtartano ottava, Lanzada tredicesima. E ancora tante Alpi Centrali con Adamello Ski Team, Premana, Gromo, 13 Clusone, Valle Anzasca: in totale dieci club nelle prime venti posizioni. Predominio ancora più marcato ristringendo il discorso all’attività giovanile: degli otto club che superano i 100.000 punti, ben sei sono lombardi. Tiene il Trentino con il Brenta Team (quarto assoluto e sesto tra i giovani) e il Bogn da Nia, la Valle d’Aosta è rappresentata solo dal Corrado Gex (terzo per l’attività giovanile), in Veneto Dolomiti Ski-Alp e Sci CAI Schio. Negli altri Comitati un calo evidente: nelle Alpi Occidentali c’è il solo Tre Rifugi Mondovì (ma numeri bassissimi per l’attività sui Giovani), stesso discorso nel FVG con l’Aldo Moro, solo impegnato a livello Senior.

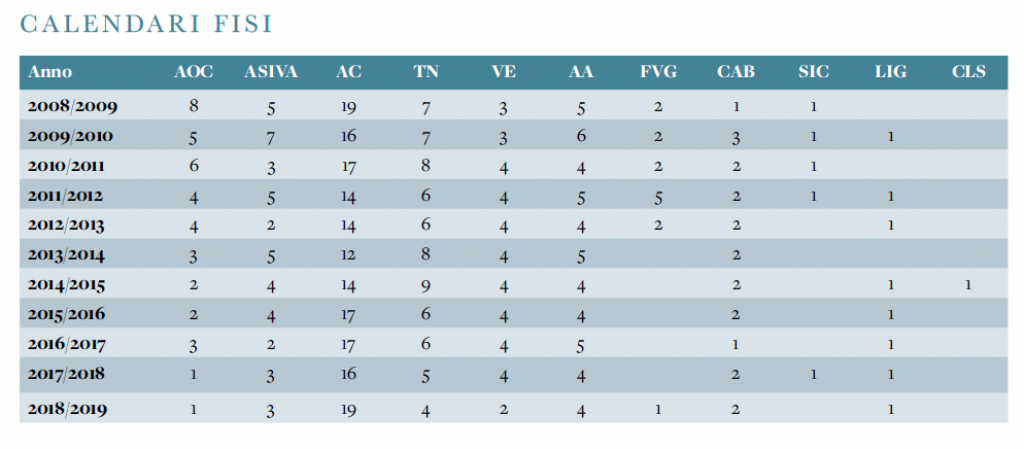

CALENDARI - Un altro dato significativo sul movimento è quello di controllare il calendario FISI degli ultimi anni. C’è stato un calo: un aspetto che può anche non essere letto in senso negativo, considerando che con meno gare ci sono meno contemporaneità e dunque più partecipanti ai singoli eventi, e considerando anche che in Paesi tradizionalmente forti nello skialp come Francia e Svizzera si arriva alla metà delle gare nel calendario nazionale rispetto e quello italiano. Ma c’è anche un altro punto: fino al 2015 le tre gare LGC italiane, la stessa Sellaronda e moltissime notturne erano dentro, mentre adesso per motivi diversi sono extra FISI. Fatta questa precisazione, resta un dato evidente: il Comitato che tira il movimento è quello delle Alpi Centrali. Un numero di gare costante, tantissime prove che riescono a dare continuità, neve permettendo (in primis il Parravicini, poi Valtellina Orobie, Presolana, Valtartano, Valle di Rezzalo, Pizzo Tre Signori, Pizzo Scalino, Tour del Monscera, Scialpinistica dell’Adamello), altre che fanno ricambio (come Rosa Ski Raid, Mario Merelli c’è, ValcanUp…). «Direi che la situazione è in crescita in alcuni settori - spiega Ivan Murada, anima della Polisportiva Albosaggia e tecnico della squadra del Comitato Alpi Centrali - in calo in altri. I club lavorano molto sui giovani, anche sui più piccoli e non a caso da noi si fanno molte gare per le categorie promozionali. Non c’è stata la concentrazione in poche società, ma tutte portano avanti il loro progetto, magari cercando di collaborare su certi aspetti. Così anche se in alcuni club erano rimasti in pochi, quei pochi hanno portato altri ragazzi e ragazze a fare skialp. Altro discorso, e parlo della Valtellina più che della Bergamasca, per i Senior: anni fa tutte le notturne erano super-partecipate, adesso c’è un calo notevole». Stesso discorso in Trentino. Meno gare certo, ma le storiche (Dolomiti di Brenta o Lagorai Cima d’Asta) tengono botta e nuove ne arrivano. Anche in Alto Adige poche ma buone e più o meno sempre le stesse (Valle Aurina, Val Martello, Tre Cime): si è perso il Tour de Sas, è entrato il Feuerstein. In altre aree la situazione è certamente meno brillante. Su tutte le Alpi Occidentali nel 2008 c’erano ben cinque gare lunghe (Tre Rifugi, Tre Valloni, Trofeo Besimauda, Alta Val Tanaro e prima ancora il Giro del Viso, tutte nel Cuneese, oltre a Periplo del Monte Rosso), nell’ultima stagione, dopo la parentesi di tre anni di Coppa del Mondo sul Mondolè, è rimasta solo la gara biellese. E pensare che ci potrebbe essere il traino (soprattutto a livello giovanile) di ben quattro azzurri da Lenzi (che è vero che è ossolano, ma adesso vive nel Cuneese e si allena sul Mondolè) a Eydallin, da Barazzuol a Katia Tomatis, senza dimenticare la base di tanti appassionati. Discorso analogo in Valle d’Aosta. Ci sono le due prove regine, Mezzalama e Rutor, altrimenti sono rimasti i soli Grand Paradis e Rollandoz che hanno deciso per la biennalità, alternandosi ogni stagione, mentre altre in ambiente (Fiou, Miserin, Fillietroz) non hanno trovato continuità. Vale quanto detto per il Piemonte: i valdostani forti ci sono, il Corrado Gex lavora tanto sui Giovani, ma alla fine in Comitato adesso ci sono solo tre atleti. Rimanendo a Nord-Ovest, pur tra mille difficoltà (la viabilità prima di tutto, con i segni dell’alluvione del 2016) si rivede la Coppa Kluedgen Acquarone, unica gara ligure, anche se adesso trasferita sulle montagne dell’Alta Val Tanaro, nel Cuneese. Anche il Veneto però soffre un po’: prove come la TransCivetta prima e come la Pitturina più recentemente hanno alzato bandiera bianca, rimane forte solo la TransCavallo. «Quando abbiamo deciso di fare i tre giorni - racconta Vittorio Romor - è stata una scommessa, ma alla fine siamo riusciti a vincerla. Ci siamo riusciti dando continuità ai tracciati: la macchina organizzativa è ormai rodata, gli atleti sanno che percorsi dovranno affrontare. Se cambi spesso diventa più difficile: i volontari, che sono la base di una gara, non sanno come muoversi sul territorio, gli stessi atleti non si affezionano. Per questo la Misurina Ski Raid, che organizzavamo come club e per tre anni di fila abbiamo dovuto rinviare per mancanza di neve, abbiamo deciso di trasferirla da noi e siamo riusciti a farla ripartire. I numeri? In questi anni ci siamo stabilizzati, ma vedo ancora poco ricambio generazionale. Le squadre dei Comitati tengono i ragazzi e le ragazze fino agli Espoir, ma dai 23 anni, vuoi per studio o per lavoro, li perdiamo. Magari tornano dopo, spesso perché hanno maggiori disponibilità economiche. Ribadisco quello che dicevo quando ero nella Commissione FISI: va bene premiare i Master, ma non è dai Master che si mettono le basi del futuro». Nel FVG a Claut, dopo la parentesi mondiale, si è po’ fermato tutto, gare in ambiente ci sono ancora, ma vengono inserite nel calendario regionale e non in quello nazionale. Manca all’appello l’Appennino: solo due gare FISI in Abruzzo in questi anni.

CLASSIFICHE - Rivisti i calendari, siamo andati a spulciare le classifiche, almeno di alcune delle gare che hanno mantenuto una certa continuità negli ultimi anni (neve e meteo permettendo ovviamente). Spicca un dato: i numeri sono abbastanza stabili, ma si impennano ovviamente quando la gara è prova di Campionato italiano o almeno di Coppa Italia, mentre negli altri anni restano molto territoriali. E allora, visto che queste prove storiche non possono essere tutti gli anni tricolori, perché non si consorziano per offrire comunque un confronto ancor più elevato? Una sorta di circuito interno dentro il calendario FISI: un progetto simile proposto qualche anno fa da Luca Salini con il Trofeo Crazy, che poi non ha avuto seguito. Perché non riproporre un circuito delle grandi classiche un po’ come avviene nel ciclismo con il Prestigio delle granfondo riservato tutto agli amatori? Molte di queste gare hanno ospitato la Coppa del Mondo, ma solo chi ha le spalle larghe va avanti e può trarne beneficio. Diversi organizzatori dopo l’esperienza internazionale hanno ridotto, se non bloccato l’attività. Qualche nome? Pitturina, Tour de Sas, Transclautana, Tre Rifugi… Meglio allora individuare delle gare che vogliano (e possano) ospitare la Coppa del Mondo che a turno entrino nel calendario ISMF. Potrebbe essere anche un vantaggio per la federazione internazionale che avrebbe così finalmente delle classiche in calendario, come nello sci alpino o nel fondo. Altro aspetto, quello dell’esplosione delle gare che sono entrate nella LGC: l’Adamello Ski Raid nell’anno che è passato nel circuito ha raddoppiato gli iscritti, continuando a crescere negli anni. «Noi al Mezzalama – spiega il direttore di gara Adriano Favre - abbiamo da tempo fissato un blocco alle 300 squadre. Se alcuni anni fa avevamo avuto qualche problema di overbooking, adesso la situazione si è stabilizzata. Arriviamo sempre alla quota massima, ma c’è stato, è vero, un calo delle iscrizioni delle squadre italiane compensato dall’aumento degli stranieri in gara». Stesso discorso per la Sellaronda che ha continuato ad aumentare il numero delle squadre al via, pur limitando il numero per gli italiani. Nel 2018 ha fatto il nuovo record: 638 squadre, 1.286 atleti, 133 donne. La sensazione è quella che gli skialper (visti anche gli aumenti dei costi, tra viaggi e attrezzatura) facciano sempre più una selezione. E la facciano a favore di quelle gare eroiche che fanno curriculum. E poi numeri da sempre chiamano numeri. Se la neve, come negli ultimi anni, arriva tardi, l’allenamento continua in bicicletta e sempre di più nel trail. La concorrenza del running è evidente: correre è più facile, magari ti alleni fino a dicembre e quando la neve arriva hai già in calendario la prima gara di corsa in primavera. Al massimo vai in pista. Una situazione che si sta modificando negli ultimi anni con sempre più località che hanno aperto le piste agli scialpinisti in alcuni giorni e orari della settimana dopo anni di chiusura totale. In alcune zone, pensiamo al caso più eclatante, quello del Monterosa Ski, ci sono tracciati permanenti e sicuri per le pelli. Così fai il Sellaronda che è in pista, duro, ma tecnicamente più accessibile, con il fascino della notturna. Ma se la neve arriva presto come in questo 2018, la scimmia riprende gli skialper, che sono in tantissimi a mettere le pelli a inizio novembre: se ci fosse una gara in ambiente a metà dicembre crediamo che farebbe il botto. Un po’ come se ci fosse un lungo agonistico a inizio stagione mentre stai preparando una maratona. Ultimo punto, i giovani. La Coppa Italia riservata solo alle categorie giovanili è sicuramente un passo avanti interessante, e dovrebbe essere valorizzata ancora di più. Lo skialp ha un’anomalia tutta sua: uno Junior fondista non fa la Coppa del Mondo un Cadetto dello sci alpino non va ai Mondiali. Nello skialp sì. Portare gli Junior in Coppa costa (soprattutto se vai in Cina), fare un circuito di Coppa del Mondo solo per gli Junior costerebbe ancora di più. Resta il fatto che adesso i giovani vanno in Coppa e la convocazione in azzurro arriva spesso e volentieri direttamente dal club. Manca un po’ il passaggio della squadra del Comitato che in FISI è la norma per sci alpino, fondo o biathlon. Non che le squadre regionali dello skialp non ci siano, anzi spesso sono fondamentali perché mettono insieme ragazzi e ragazze che altrimenti in certe regioni sarebbero da soli nel loro club, ma manca un passaggio intermedio prima del salto a livello internazionale.

ALTO LIVELLO - Nel 2007, guardando la classifica generale di Coppa del Mondo, si trovano quattro azzurri nelle prime quattro posizioni (Dennis Brunod, Manfred Reichegger, Hansjorg Lunger e Guido Giacomelli) e tre azzurre nelle prime tre (Roberta Pedranzini, Francesca Martinelli, Gloriana Pellissier): insomma un dominio assoluto. In campo maschile poi c’è stato un certo Kilian Jornet, oltre a William Bon Mardion, ma l’Italia è tornata alla grande: dal 2014 la sfida per la coppa di cristallo è stata un discorso tutto azzurro: Lenzi, due volte, poi Boscacci, Antonioli e ancora Boscacci. E dal 2011, quando è nata La Grande Course, la lotta per il circuito ha visto solo azzurri sul gradino più alto del podio con Lenzi, Eydallin e Boscacci. E alle spalle dei vecchi i giovani ci sono: Maguet, Magnini e Nicolini, primi assoluti da Junior e Espoir, nonostante una crescita, tecnica ma anche numerica, delle altre nazioni in Coppa del Mondo. Altro discorso nelle gare rosa: lì è arrivata Laetitia Roux. Ha dettato legge per anni, anche perché era l’unica vera professionista. Dopo le bormine c’è stato un vuoto, ma con l’arruolamento in Esercito di Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni e Giulia Murada (che hanno vinto un po’ tutto da Junior) l’Italia potrà sicuramente riprendersi lo scettro.

NOTTURNE E RADUNI - Il mondo delle notturne è quello degli amatori. Non solo di loro per carità, visto che molti nazionali spesso e volentieri sono al via come allenamento, ma è il luogo classico per affrontare le prime gare. Una decina di anni fa c’è stato un boom di questi circuiti in tutto l’arco alpino: dallo Skialp sotto le Stelle e il Sole, al Piemonte Ski Alp e addirittura al Cuneo Ski Alp, a Nord-Ovest, alla Coppa dell’Appennino nell’Appennino Tosco-Emiliano, ma ce n’erano anche in Alta Valtellina o nel Cadore. Adesso la situazione si è ridimensionata: anche il circuito più famoso, il Dolomitisottolestelle (che pure non faceva una classifica finale) ha alzato bandiera bianca anche se per motivi diversi dalla mancanza di iscritti. Ma il celebre libretto che metteva insieme tutte le gare del territorio non c’è più. Certe prove storiche continuano a vivere senza circuiti, come la Stralunata all’Aprica (che è stata anche campionato italiano), ma dai 520 partecipanti del 2010 si è passati ai 128 del 2018. Vale il discorso fatto in precedenza: se la stazione sciistica non ti ha concesso di allenarti in pista, una selezione arriva di sicuro. Chi resiste? Alcune gare storiche, per esempio il Trofeo Leonardo Follis a Gressoney (che fa parte adesso il del Tour di SkiAlp, circuito di gare valdostane dove non c’è comunque una classifica unica, ma che quest'anno è a forte rischio annullamento) che ha mantenuto costanti i suoi numeri (115 finisher nel 2011, 124 all’arrivo nel 2018, anche perché le gare in valle sono diminuite drasticamente, ma gli atleti ci sono e vogliono comunque gareggiare). Allo Sci e Luci nella Notte, nelle vallate bergamasche, la sfida è sempre tiratissima. Nelle Dolomiti sono rimasti il 4 Valli e la Raida Ladina, ma non si arriva ai 100 finisher nel 2018 (86 nel primo, 96 nel secondo). Chi cresce? I due circuiti altoatesini, per esempio, oppure il Raduno ai Piedi del Vioz che nel 2018 ha fatto il record con 1.300 partecipanti… (e che il primo novembre ha già aperto le iscrizioni della prova che andrà in scena tre mesi dopo, il primo febbraio). Ecco, appunto, un raduno. Forse questa è la strada: meno tutine e più festa. Nei due circuiti in Alto Adige c’è la classifica Hobby, in Trentino una gara - che pure ha mille metri di dislivello - è ormai diventata una festa dello skialp, alla quale partecipano tutti.

MATERIALI - Quello dei numeri, in Italia, lo si sa, è un tabù. Difficile, se non impossibile, avere un dato che dia la dimensione del mercato dell’attrezzatura. Quello di partenza sono le indagini di mercato. La più recente è firmata Skipass Panorama Turismo E nel 2016/17 stimava i praticanti dello scialpinismo in poco più di 90.000, in crescita del 6%. Il Pool Sci Italia (che riunisce i fornitori delle nazionali di sci) realizzava un’indagine su dati reali tra le ditte, che si ferma al 2014/15. Il segmento scialpinismo pesava per il 3% sul totale delle vendite di sci e per il 5% di quelle di scarponi (in questo caso probabilmente ci sono anche modelli da freeride con inserti per i pin), in pratica circa 5.300 sci e circa 9.600 scarponi. Dati parziali, in quanto buona parte delle aziende specializzate nello skialp e nell’agonismo non fanno parte del Pool. Più recente il dato comunicato dalla FESI (Federazione Europea Articoli Sportivi). Nel 2017/18 l’1,3% degli attacchi venduti in Italia sono stati da skialp, per un totale di poco più di 2.000 unità e gli scarponi il 2,7% del totale, circa 5.400. Anche in questo caso si tratta di dati lacunosi per un segmento specifico come quello dello scialpinismo. «Si tratta di un segmento stabile, per alcuni marchi meno specifici del nostro in calo, sicuramente però non c’è più il fermento di qualche anno fa: le gare sono diminuite, gli agonisti anche - dice Adriano Trabucchi di Ski Trab - La riflessione da fare è dove sono finiti quelli che hanno smesso di fare gare, perché probabilmente non sono usciti dal mondo delle pelli, per esempio fanno escursioni con attrezzatura e stile veloci». «Sicuramente, rispetto a cinque-sei anni fa, quando c’è stato il boom delle notturne, è un segmento che è calato e dalle nostre parti non è ancora decollato il mondo delle risalite in pista perché ci sono poche località che lo supportano con serate, itinerari e rifugi aperti, è un mondo dove si è andati sempre più verso l’alto livello e se vuoi essere competitivo devi avere motore e attrezzatura da marziano, però sta arrivando una generazione di giovani e credo che potrà esserci, in parte, una ripresa» gli fa eco Massi dell’omonimo negozio del cuneese. Quello dello polarizzazione verso l’alto livello è un fenomeno osservato da molti, così gli amatori vanno verso le semplici serate in pista o i raduni perché sono stufi di arrivare dietro. «Noi siamo specializzati nell’agonismo e rimane la fetta del leone, però è stabile, mentre lo scialpinismo turistico aumenta» dice Diego Amplatz che gestisce l’omonimo punto vendita di Canazei. Da sensazioni e dichiarazioni, senza numeri veri, l’idea che ci si fa è quella di un segmento che rappresenta percentuali al massimo con un uno davanti allo zero sul totale del mercato scialpinistico, con una contabilità annua di attrezzi appena dentro il mondo delle migliaia. In un mercato dello skialp che dovrebbe essere di qualche decina di migliaia di pezzi. Un mercato, quello agonistico, a macchia di leopardo, con valli dove tiene e altre dove cala, più o meno vistosamente. In un momento in cui lo scialpinismo cresce ancora, bene. Anche nelle isole felici per le tutine.

CONCLUSIONI - Difficile fare dunque una stima, si vaper sensazioni. Partiamo dai numeri, allora: se al Mezzalama ci sono 300 squadre, al Sellaronda 638, possiamo stimare, confortati da alcuni operatori, che in Italia il movimento possa contare dai 2.000 ai 2.500 agonisti in senso stretto. In quelle due gare classicissime, una in ambiente, l’altra in pista, è vero che è forte la quota straniera, ma possiamo comunque compensarla con le presenze degli skialper italiani che avrebbero potuto partecipare e, vuoi per distanza, costi o semplicemente perché non si sono iscritti, non l’hanno fatto. E chi fa un Mezzalama qualche individuale deve pur metterla in agenda, lo stesso vale per il Sellaronda, qualche apparizione in pista ci vuole, perché altrimenti ai cancelli ti fermano. Qualcuno partecipa a entrambe, ma alla fine la somma degli iscritti alle due prove può essere un dato abbastanza attendibile. Che potrebbe anche raddoppiare o avvicinarsi ai tre zeri se guardiamo i numeri di certi raduni e se vogliamo far rientrare tra gli agonisti chi mette una volta sola un pettorale insieme ai duri e puri, o utilizza certe forme di skialp come allenamento invernale per due ruote e running. Non è facile un paragone con dieci anni fa, soprattutto con un lustro fa, quello di massima gloria per il mondo delle tutine, ma ci sono ancora delle sensazioni. La prima è quella che ci siano sempre più Senior tendenti al Master. Spieghiamoci meglio: guardando le classifiche ci sono atleti dai 35 anni in su, sempre meno della fascia dai 25 ai 30. Inizi a fare skialp dopo, oppure finito un passato agonistico da giovane (non solo nello skialp, naturalmente: quanti sono gli sciatori o i fondisti che conoscete che si sono convertiti alle pelli?) torni alle gare quando hai terminato gli studi e ti sei stabilizzato nel lavoro. Le altre tendenze: polarizzazione su alcune zone, veri e propri zoccoli duri del movimento skialp, fine del boom delle notturne, meno gare e, comunque, anche un calo del numero complessivo di agonisti, seppur non drammatico. Che però non sono usciti dal mondo skialp, ma probabilmente si sono dati in parte al light touring, in parte allo speedfit in pista. Cosa accadrà in futuro? Se lo skialp approdasse alle Olimpiadi sarebbe sicuramente un traino per i giovani, ma lì si parla di altissimo livello. Per quelli del gruppone servono forse un maggior numero di gare che diano qualcosa in più di un pettorale e un bel gadget. Ma la vitalità delle categorie giovanili è un segnale positivo, che rende meno grigio il panorama.

Smart, steep & deep

Perché no?

C’è stato un tempo in cui la neve era fondamentale, qui. Era un sogno: se mancava la neve, mancava tutto. Nelle notti di novembre, sempre più lunghe, i bambini stavano raccolti nelle stalle, a godere del calore di animali e di vecchie favole. Ma i loro pensieri, i loro sogni, i loro desideri volavano fuori, lontano, verso quelle nuvole chiare: il primo fiocco era un evento. Poi si trattava solo di aspettare, e nel giro di poco sarebbe arrivata l’ora di sciare.

Sciare, beh, parola grossa. Più che altro si trattava di raccattare un paio di doghe buone da una botte rotta, inchiodargli sopra qualcosa che per quanto improbabile potesse in qualche modo contenere i piedi (delle vecchie pantofole rubate di nascosto a una zia erano perfette, ad esempio), e poi via. Non c’erano impianti di risalita, qui. Non c’erano elicotteri, e nemmeno motoslitte. C’era poco più di nulla. Quello, e queste montagne incredibili.

Si saliva a piedi su uno dei pendii appena sopra al paese. Le montagne erano più che altro una cornice: troppo ripide, troppo pericolose, troppo lontane. Poi si scivolava giù, in qualche modo, i più bravi facendo anche le curve. Giù, poi su di nuovo, col fiato che si congelava sulla sciarpa di lana e i vestiti incrostati di neve, poi ancora giù, fino a che bastava il respiro. A tanti bastava così. Tanti, ma non tutti, perché c’è sempre qualcuno che guarda dove gli altri non vedono. Così qualcuno si è chiesto come sarebbe stato sciarci, su quelle montagne così ripide, in quei canali così stretti. Che follia.

Arnaud, Aaron ed Eric salgono veloci. Il canale si sta aprendo: ancora poco, poi sarà ora di traversare a sinistra, togliendo gli sci e tirando fuori picca e ramponi. Sarà ora di seguire quella cresta sottile fino alla cima, sentendo il vuoto tutto attorno come una presenza assordante.

È mattina presto. Il sole, appena sbucato sopra all’altopiano, sta iniziando a carezzare la testa alle Pale di San Martino. Qualche raggio fende l’aria tersa; i ramponi, montati su scarponi che non arrivano al chilo e mezzo, schizzano l’azzurro con minuscoli frammenti di ghiaccio. Gli sci costruiti a sandwich, leggeri e performanti, svettano alti sopra alle teste dei tre. Le lamine perfettamente tirate catturano la luce pura del mattino, mordendo soltanto l’aria, per ora.

Una volta era diverso. Eh, averli, degli sci veri. Dovevi essere fortunato: se avevi gli amici giusti, quelli che sciavano con gli Alpini, per dire, magari ogni tanto un paio di sci rotti da sistemare saltava fuori. Magari due spaiati, diversi, e magari serviva segarne un pezzo, se erano troppo grandi. Però, eh, rispetto alle doghe delle botti non c’era paragone. Con quegli aggeggi si poteva andare sul serio, filando veloci e precisi come i campioni, come Zeno Colò che andava a centosessanta all’ora giù dal Piccolo Cervino. Bastava mettersi un maglione in più e si poteva iniziare ad andare più in alto, più lontano, in quei posti che prima erano solo una maestosa cornice. Chi lo ha mai detto che in un canale non si può sciare?

Arnaud ha 32 anni e scia da quando è capace di stare in piedi. Si usa così, nella sua famiglia. Prima in Svizzera, sulle montagne di casa. Poi, beh, il mondo è grande. In trent’anni Arnaud ha sciato un po’ dappertutto: dalle Alpi alle Rocky Mountains, dall’Alaska all’Iran. Però non passa anno, da quando ha scoperto le Pale di San Martino, senza che venga ad assaggiarne la neve in compagnia di qualche amico del posto. Non ci sono pendii aperti dove hai la sensazione di poter sciare per sempre, qui: queste sono montagne fatte di dolomia e contrasti. Ma ciononostante, anzi, forse proprio per questo vale la pena farci un giro. Canali come questi, linee così articolate e giocose, beh, non si trovano in giro. Qui bisogna saper sciare sul serio.

Testo di Giovanni Spitale/Storyteller Labs

2.500 x 50 x 89 x 250 x 50

Lo aspettavano a Falcade per una serata con un noto alpinista. Ma a Falcade è arrivato a notte fonda, quando ormai era tutto buio. Cinquanta è il primo numero di questa equazione e sono gli anni del secolo scorso nei quali è ambientata. Novanta sono quelli all’anagrafe di Piero de Lazzer, il protagonista. Duemilacinquecento i metri di dislivello in salita (e 3.000 quelli in discesa) che questo insospettabile freerider d’antan percorreva con pesanti sci di legno quando ha Percorso la prima traversata della Catena Nord delle Pale di San Martino. Qualcosa come San Martino di Castrozza-Cima Vezzana-Val Strut-Cima Bureloni-Paaso delle Farangole Passo Mulaz-Falcade. Solo che a volte non tutto andava per il verso giusto. Appunto, come quel giorno in cui mancò l’appuntamento alla serata di Falcade. A causa della nebbia scesero per oltre 400 metri per la valle delle Galline per poi dover risalire. Fu uno dei primi inoltre, dopo Alfredo Paluselli, a percorrere la traversata delle Dolomiti da San Martino a Cortina. Altri numeri scorrono veloci nella contabilità delle Pale di San Martino. Duecentocinquanta sono i chilometri quadrati di questo gruppo del versante meridionale delle Dolomiti. Cinquanta quelli dell’altipiano che ne occupa la parte centrale. Ecco perché le Pale di San Martino sono rimaste un mondo a parte nel caleidoscopio del turismo di massa dolomitico. Un piccolo Nord dove ancora oggi c’è (un po’) meno gente a tracciare e a disegnare otto nei canali, la specialità locale. «Rispetto a qualche anno fa i couloir più famosi sono sicuramente più battuti, l’anno scorso è venuto anche Jérémie Heitz a provarne un paio, ma ci sono angoli ancora selvaggi e canali con poche ripetizioni, perché l’avvicinamento è più lungo: l’altopiano è ancora uno spazio dove si può fare esplorazione» dice Eric Girardini, Guida alpina e pioniere della seconda generazione di esploratori del ripido sulle Pale.

Primi sci larghi