4.100 metri di parete. Cinque viti da ghiaccio, nove chiodi, sei nut, tre friend, 50 metri di corda dinamica. Sei giorni di salita, due di discesa. I numeri sono freddi e sterili, ma se si è in grado di leggerli raccontano tantissimo anche da soli. Quando nel 2005 Steve House e Vince Anderson hanno scalato la parete Rupal sul Nanga Parbat, l’impresa è risuonata come uno sparo nell’ambiente alpinistico a causa della purezza dello stile, oltre che per l’audacia. Aprire una via del genere in stile alpino, scalando veloci e leggeri, richiede tantissima dedizione. Richiede però anche una forma fisica di ottimo livello, per riuscire a scalare tutte quelle ore (scriverei giorni, ma si perderebbe il senso di continuità dello sforzo) rimanendo lucidi ed efficienti.

L’alpinismo, da fuori ma anche da dentro, è visto come un’avventura, come un’attività che mette in gioco la testa delle persone. Questo è vero, ed è quello che lo differenzia da uno sport agonistico di resistenza, per quanto duro e lungo sia quest’ultimo: durante una salita come quella di House e Anderson non ci si può ritirare all’improvviso (anche scendere vuol dire comunque fare alpinismo ed essere impegnati in modo non dissimile dalla salita) e lo sforzo, più che un esprimere al meglio le potenzialità dei muscoli, diventa un raschiare il fondo del barile del proprio corpo, cercando di sopravvivere. Questo ha messo troppo spesso in secondo piano le capacità atletiche di alcuni alpinisti. Se un profano, guardando un video di Steck che scala una grande parete Nord in circa due ore, pensa che folle!, un alpinista, osservando lo stesso filmato, dovrebbe chiedersi:

come si è allenato per essere così veloce?

Ciò succede di rado perché gli alpinisti, professionisti inclusi, raramente si allenano con criterio. Forse perché la scalata è una pratica che si sceglie per anarchia, per contrasto agli sport e alle attività regolamentate, ma spesso gli alpinisti non seguono un metodo specifico, strutturato per le loro esigenze. La maggior parte si limita a cercare di scalare il più possibile e magari correre o andare in bici, meglio se forte. Non è un modo produttivo per impiegare il tempo. Anzi, alla lunga può essere la causa del ristagno delle prestazioni che colpisce la gran parte degli appassionati.

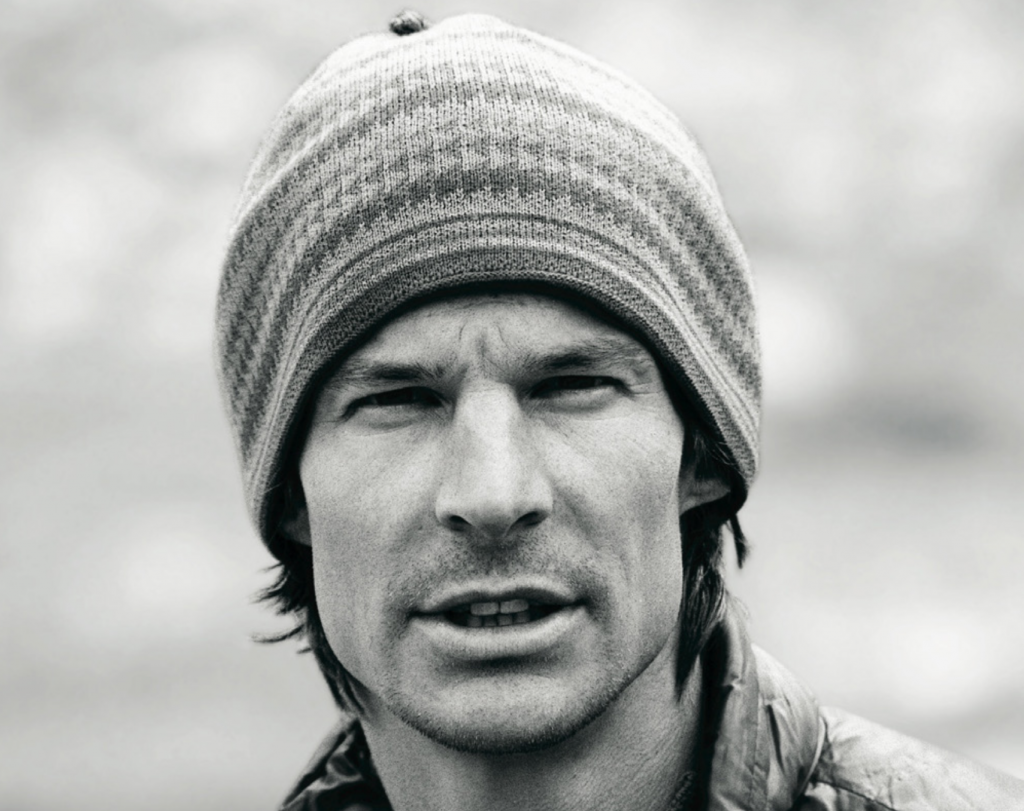

Dopo il brutto incidente che ha avuto mentre scalava sul Monte Temple nel 2010, House ha dedicato molte delle sue energie a trasmettere le competenze accumulate durante la lunga carriera, con un occhio soprattutto verso le nuove generazioni di alpinisti, americani e non. Il suo libro Allenarsi per un nuovo alpinismo (appena pubblicato dalla nostra casa editrice) va in questa direzione, evidenziando gli errori e le soluzioni nell’allenamento che lo hanno portato a essere uno degli alpinisti di punta degli ultimi anni. Le tecniche e i principi di base non sono nuovi e sono ben spiegati da Johnston, allenatore della Nazionale di fondo statunitense. A Steve è toccato il compito di adattarli all’alpinismo e testarli. Cosa intendono per nuovo alpinismo e per chi è pensato questo manuale? L’alpinismo di cui parlano è quello fast & light, chiamato anche nudi di notte dai francofoni: scalare il più velocemente possibile, portandosi dietro una quantità minima di materiale. Le salite considerate come buoni traguardi per un alpinista medio, per loro sono solo elementi nei quali allenarsi. Per dare un’idea: il primissimo test proposto per valutare la propria forma fisica è una scalata slegati, con scarponi e zaino pari al 20 per cento del proprio peso corporeo, su una via di 300 metri di III. Non estremo, d’accordo, ma neppure qualcosa che consiglierei a un principiante. Questo libro è allora destinato solo ai futuri Steck? No, le norme contenute sono perfette per capire come funzionano il fisico e la mente d’ogni scalatore. Sta poi al singolo adattarle alle proprie esigenze (diamine, siete alpinisti: l’ultima cosa che dovete fare è seguire alla lettera delle norme, imparate e createvi il vostro mondo!). Se però volete puntare a vincere un Piolet d’Or e a essere la nuova speranza bianca dell’alpinismo, come ironica- mente era chiamato House da ragazzo, qui ci sono i consigli che vi spiegheranno come poterlo fare.

Parlando di libri, è interessante e impossibile non fare il confronto con uno dei mentori di House: Mark Twight. Come Twight, anche Steve è partito dalla narrativa, anche se direttamente da un libro autobiografico (mentre Twight aveva iniziato sulle riviste, con articoli poi raccolti nel celebre Kiss or Kill, confessioni di un Serial Climber) per approdare poi a un manuale tecnico. Le analogie sono evidenti, ma se nello stile narrativo House seguiva in modo più educato la linea del predeces- sore (risultando meno dirompente), con Allenarsi è uscito dalla scia e ha realizzato un lavoro che è innovativo.

Il manuale di Twight era un non-manuale, in cui sconsigliava ricette brevi e dava vari consigli e spunti – alcuni veramente estremi – più per tracciare una linea di pensiero, o per rompere un pensiero precedente, che per insegnare davvero a scalare le montagne. House, grazie anche alla collaborazione con un allenatore professionista, ci fa vedere qual è stata la sua routine per diventare un alpinista di punta e cosa si deve compiere per fare altrettanto, in modo semplice ma preciso. Non si troverà altro che allenamento, se non una piccola parte sull’alimentazione e sulla fisiologia in quota. Nessun nodo, nessun consiglio sull’attrezzatura e il vestiario. Solo come impiegare nel modo più intelligente il proprio tempo per preparare al meglio il fisico a essere devastato in alta quota.

Buona lettura e buone scalate.

Partiamo con una domanda di attualità: hai avuto difficolta ad allenarti in questo periodo? E le persone che alleni?

«Sono veramente fortunato: vivo in una piccola città di montagna, è stato facile continuare a correre e fare scialpinismo. Ho scelto di non fare nessuna scalata tecnica per evitare di prendere rischi durante il periodo del Covid-19. Per gli atleti che alleno è stato un po’ diverso. Una ragazza a Città del Messico vive in un appartamento di 60 metri quadrati e non poteva uscire. Fortunatamente si è potuta allenare sulle scale del suo palazzo di cinque piani. Un altro è pilota di aerei con base a Hong Kong e ha continuato a lavorare durante la pandemia. Quando atterrava in una nuova città doveva andare direttamente in hotel e non poteva lasciare la stanza dell’albergo per tutto il tempo, da 48 fino a 72 ore. Si è dovuto allenare quindi in camera, con tanti esercizi a terra o step su e giù dalle sedie».

Quando hai deciso di diventare un alpinista professionista? E quali sacrifici hai dovuto compiere?

«Io non ho deciso di essere un alpinista professionista. Infatti, in senso stretto, lo sono stato solo per i pochi anni in cui non ho realmente lavorato. L’idea di essere un arrampicatore di professione mi ha sempre fatto sentire a disagio. Penso che sia necessario creare qualcosa di utile nel mondo e non vedo come un alpinista possa creare niente oltre ai propri risultati. Per questo motivo ho sempre lavorato. Prima come Guida alpina, poi come autore e adesso come allenatore e imprenditore, aiutando gli atleti di sport di montagna ad allenarsi con le migliori conoscenze e pratiche».

Hai iniziato a scalare in Slovenia, con persone di una cultura differente dalla tua. Questo ha influenzato il tuo alpinismo?

«Mi ha aperto tante finestre. Una delle cose più interessanti è che mi ha mostrato una comunità di alpinisti. Negli Stati Uniti gli arrampicatori sono geograficamente isolati e le comunità sono veramente lontane le une dalle altre. Ci sono gruppi nei principali centri, Yosemite, Boulder, Teton, ma, soprat- tutto prima di internet, raramente si parlavano e interagivano. La cultura alpinistica in Slovenia invece è altamente integrata: gli alpinisti sono molto connessi e spesso parlano, socializzano e, ovviamente, scalano insieme; ed esternamente (la cosa più interessante per me) è integrata con la cultura generale slovena. Negli Stati Uniti l’arrampicata è un’attività molto marginale. Qualcosa da gente pazza. Qui se non puoi diventare ricco e famoso facendo qualcosa, la società di massa non vede come possa valere la pena farlo. Qui pericoloso è fare le scale senza usare il corrimano. In Slovenia l’alpinismo e lo sci sono visti come cose molto normali, se non nobili. E le montagne sono parte della cultura generale. Penso che a un italiano cresciuto sulle Alpi tutto questo sembri normale. L’ufficio delle Guide alpine è spesso di fronte alla chiesa nella piazza centrale: Guide e religione sono le due principali istituzioni del paese. In Slovenia ho visto cosa può essere una vera cultura della montagna. Ancora oggi i miei concittadini non hanno capito me o come mai passi così tanto tempo in montagna. Non hanno idea che per un gruppo di persone io sia famoso. Sono completamente anonimo».

Cosa intendi per stile alpino?

«In parole povere: fiducia in se stessi. Prendi l’attrezzatura minima necessaria, il tuo corpo e il tuo spirito. Questi sono gli unici strumenti necessari per fare le cose più incredibili».

Scalando su grandi pareti la velocità contribuisce ancora alla sicurezza

o il limite è stato raggiunto?

«La velocità contribuirà sempre alla sicurezza. Pensa per esempio al parlare in italiano. Se io provo a dire qualche parola, devo parlare veramente piano. Tu puoi parlare veloce. Ma se provi a parlare ancora più veloce, alla fine inciamperai, pronuncerai male alcune parole e non sarai più in grado di comunicare il tuo messaggio. Man mano che gli scalatori diventano più abili, diventano più fluenti a velocità più elevate. I limiti sono solo nelle nostre menti».

Perché gli alpinisti scrivono così tanti libri? È una tradizione del passato (i pionieri scrivevano delle loro imprese usando come modello le relazioni scientifiche) o è un modo per comunicare rimanendo isolati?

«Bella domanda! Ma non so la risposta».

Qual è l’obiettivo dei tuoi manuali?

«Semplicemente condividere quello che Kilian Jornet, Scott Johnston e io abbiamo imparato nel corso di decenni di allenamento e di prestazioni elevate. Vogliamo che il pubblico disponga di una fonte affidabile di informazioni sull’allenamento per gli sport di montagna».

C’è differenza tra l’allenamento di un alpinista e quello di un atleta olimpionico?

«Non c’è differenza, tutti i corpi lavorano alla stessa maniera. La differenza sta nel come le persone affrontano il loro percorso di allena- mento personale».

Le tue salite, o quelle di Steck, hanno dimostrato cosa può fare un alpinista grazie a un allenamento olimpionico. Hai notato molte differenze nel modo di allenarsi degli arrampicatori nel corso della tua carriera?

«Sì, ora tante persone si allenano in modo più intelligente. Quando ho iniziato nel 2000 ero il solo alpinista che si allenava come un atleta profes- sionista. E quando ho incontrato Ueli per la prima volta, nel 2005, aveva appena iniziato il suo percorso di allenamento ed eravamo gli unici».

Ci sono altri alpinisti che stanno seguendo il vostro metodo di allenamento?

«Scott Johnston è l’allenatore dell’alpinista tedesco David Goettler da circa quattro anni. Abbiamo anche lavorato con Alex Honnold, con la campionessa del mondo di freeski (2017) Lorraine Huber, i membri del team The North Face Global Anna Pfaff e Andres Marin e con un paio dei migliori ultra-runner americani: Luke Nelson

e Mike Foote».

Vi aspettavate tutto questo interesse verso il primo libro da parte di non alpinisti?

«No. Siamo rimasti completamente sconcertati da chi stava acquistando Training for the New Alpinism: quando Kilian Jornet lo ha pubblicato sul suo account Instagram e ha detto che si sarebbe divertito a leggerlo, abbiamo visto tutti i commenti di altri corridori e sciatori che lo avevano letto. Allora abbiamo capito!».

Il libro ha venduto molto, ma principalmente a non alpinisti. Saranno lo scialpinismo o le corse in montagna a formare il corpo dei futuri conquistatori dell’inutile?

«Non lo so. Le montagne sono un luogo in cui tutti sono liberi di esprimersi come vogliono, quindi spetta alle generazioni future trovare la propria ispirazione».

Con l’incremento dell’intensità degli allenamenti si arriverà a un punto in cui – come gli atleti professionisti – anche gli alpinisti avranno solo una breve carriera in cui potersi esprimere al 100 per cento? È compatibile questo con le condizioni variabili delle montagne?

«Poiché l’alpinismo non è competitivo, la durata della carriera di un alpinista è molto più lunga rispetto, per esempio, al ciclismo. Penso che 20 anni ad alto livello siano possibili per un arrampica- tore, anche se solo 5-10 di questi saranno al culmine assoluto. Alla fine parliamo di fisiologia e noi non possiamo battere il tempo».

Scrivi che l’alpinismo è 80 per cento testa e 20 per cento fisico. Bisogna allenare anche la mente, dunque? O è impossibile?

«Allenare il corpo è anche allenare la testa. Le persone spesso non colgono questa connessione nel libro, quindi è un mio errore come autore che non l’ho chiarito meglio. Allenarsi richiede un’enorme quantità di disciplina ed è molto difficile da fare mentalmente. Le due cose procedono sempre insieme».

Hai scritto che ti sei allenato per 15 anni per scalare la parete Rupal. Quanti di questi seguendo il metodo illustrato nel libro?

«Ho iniziato con il mio primo allenatore nell’autunno del 2000 e ho cominciato ad allenarmi con Scott Johnston nella primavera del 2001. Mi sono allenato con lui fino al mio incidente nel 2010».

Hai scelto di scalare con una persona che non si stava allenando come te, giusto?

«Vince e io siamo cari amici dal 1994. Si era allenato. Non come me, ma lo conoscevo bene e sapevo che era all’altezza della scalata e un perfetto partner».

Senza un allenamento specifico eri abbastanza in forma per aprire nuove vie di misto estreme e per scalare non stop per 60 ore sul Denali. Questo metodo serve solo per migliorare super-alpinisti o per scalare a 8.000 metri o può essere utile per tutti?

«Ne parliamo molto nei nostri libri: certo, le persone possono raggiungere una forma fisica abbastanza elevata semplicemente arrampicando molto e facendo esercizi casuali (l’esercizio non progressivo non è uguale all’allenamento). Questo era in effetti tutto ciò che chiunque ha fatto prima del 2000 o giù di lì. Inoltre arrampicare è uno sport di alta abilità, quindi bisogna scalare molto per sviluppare le abilità necessarie, per non parlare della capacità di valutazione e dell’esperienza».

In alcune tue salite hai cercato quasi una relazione mistica con i compagni di cordata, in altre hai detto di essere stato ispirato più dal tuo ego. Queste cose coesistono o a volte è necessario scalare con qualcuno per le sue abilità e non per la sua personalità?

«Ogni salita è diversa e cambiamo mentre procediamo attraverso la vita e l’arrampicata».

A volte definisci l’alpinismo come un’arte. Però l’alpinismo non mira a comunicare qualcosa agli altri: si scalano le montagne solo per se stessi. Non è un controsenso?

«Io credo che comunichi qualcosa agli altri. Molto, nel caso di alcune salite. Pensa a tutti i grandi libri di alpinismo. Ma ciò che è più importante, secondo me, è quello che viene comunicato a te stesso. Gli alpinisti hanno questo meccanismo di riscontro incredibil- mente unico e ricco verso se stessi. Quando arrampico, imparo qualcosa su di me, sul mio immediato stato emotivo, fisico e metafisico. Può essere transitorio, non permanente, ma molta grande arte lo è: danza, musica dal vivo…».

Il lavoro di allenatore con il progetto Uphill Athlete e il dover essere comunicativo (fare video, curare i social, rispondere a lunghe interviste) hanno cambiato la tua routine?

«È la mia professione, sono impegnato a tempo pieno per quattro giorni a settimana e per parte degli altri tre».

Quando ho intervistato Steck (Skialper n.101) parlava di come gli alpinisti fossero ancora molto lontani dal limite. Per esempio, ipotizzava l’arrivo di un alpinista in grado di unire le capacità atletiche di Kilian con le sue capacità tecniche. Tu cosa ne pensi?

«Concordo in pieno con questa affermazione».

Per finire: hai ancora la scritta Bonatti is God (Bonatti è Dio, ndr) sull’auto?

«No».

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 130